In einer ruinösen Situation

07:53 Minuten

Die jüdische Synagoge im Hamburger Grindelviertel wurde zur Nazizeit zerstört. Der Anschlag von Halle hat nun die Diskussion um einen Wiederaufbau befeuert. Doch manche Experten warnen vor der Idee der Rückkehr in eine vermeintlich heile Welt.

Leichter Nieselregen, morgens früh um kurz vor acht vor der Talmud-Thora-Schule im Hamburger Grindelviertel. Die Schulkinder drücken den Klingelknopf am Stahltor, begrüßen den Wachmann am Eingang, verschwinden im Gebäude. Das Außengelände ist videoüberwacht. Drinnen hängt ein Bild von der 1939 abgerissenen Neuen Synagoge am Bornplatz, gleich neben dem Schulgebäude:

"Das Gebäude war sehr imposant, ein großer Bau, der Selbstbewusstsein ausstrahlen sollte und der praktisch das Zentrum der Aufmerksamkeit der Hamburger Juden seinerzeit war. Die Kuppel, 40 Meter, hoch, die war ein Statement."

Vielseitiges jüdisches Leben

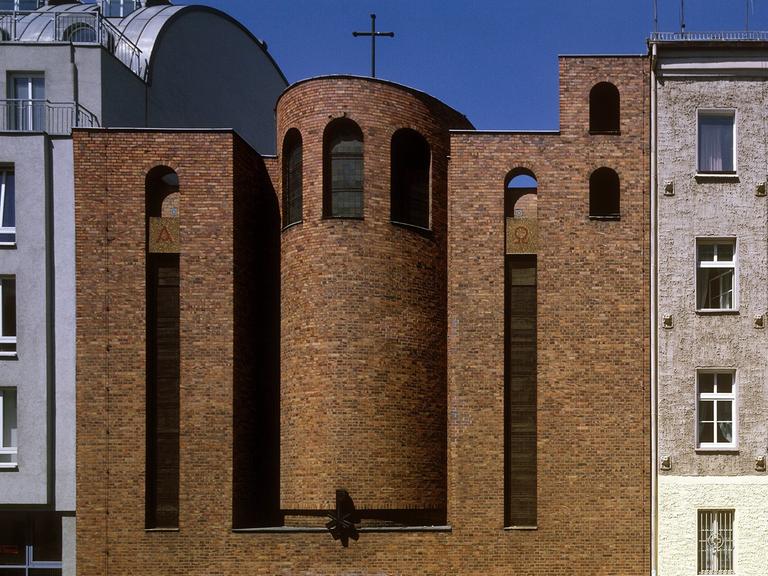

Das erklärt Philipp Stricharz, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Erbaut aus rotem Ziegelstein, mit großen, runden Rosettenfenstern, wurde das Gotteshaus 1906 eingeweiht. In einer Zeit, in der jüdisches Leben in Hamburg Schritt für Schritt zu einer Normalität wurde, sagt Miriam Rürup. Die Direktorin des "Instituts für die Geschichte der deutschen Juden" hat ihr Büro nur ein paar hundert Meter von der einstigen Bornplatz-Synagoge entfernt.

"In diesem Grindelviertel, wie wir es ja nennen und als solches kennen, gab es ein sehr vielseitiges, jüdisches Leben. Vielseitig heißt: unterschiedliche Ausprägungen von religiösem Judentum und auch von Juden, die möglicherweise überhaupt nicht mehr religiös waren, die aber trotzdem jüdische Bildung genießen wollten. Zum Beispiel in die jüdische Lesehalle gehen wollten, die dort ist, wo heute die Kammerspiele sind. Da gab es eine Lesehalle, das, was wir heute Bibliothek nennen würden, wo man zusammen traf. Dafür musste man nicht religiös sein, aber man hatte ein jüdisches Bewusstsein."

Anfang des 20. Jahrhunderts lebten rund 14.000 Juden in Hamburg, Mitte der Zwanzigerjahre, in der Weimarer Republik, waren es schon 20.000.

"Insofern findet diese Blüte, die wir beobachten, wenn wir uns alte Bilder anschauen von der Bornplatz-Synagoge oder vom Grindelviertel um die Jahrhundertwende und in den Zwanzigerjahren, statt – obwohl es weiterhin gesellschaftliche Anfeindungen gibt. Aber nichtsdestotrotz sind Juden und Jüdinnen zu der Zeit gesellschaftlich angekommen."

Anschlag von Halle befeuerte Diskussion

Das ändert sich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. In der Pogromnacht wird die Synagoge schwer beschädigt. Ein Jahr später abgerissen. Auf Anweisung der Stadtverwaltung, auf Kosten der jüdischen Gemeinde.

Auf dem Bornplatz, Ende der Achtzigerjahre in "Joseph-Carlebach-Platz" umbenannt, zeichnen in den Boden eingelassene schwarze Pflastersteine die Grundlinien des Kuppeldachs nach. Daneben ragt ein Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg in den grauen Himmel.

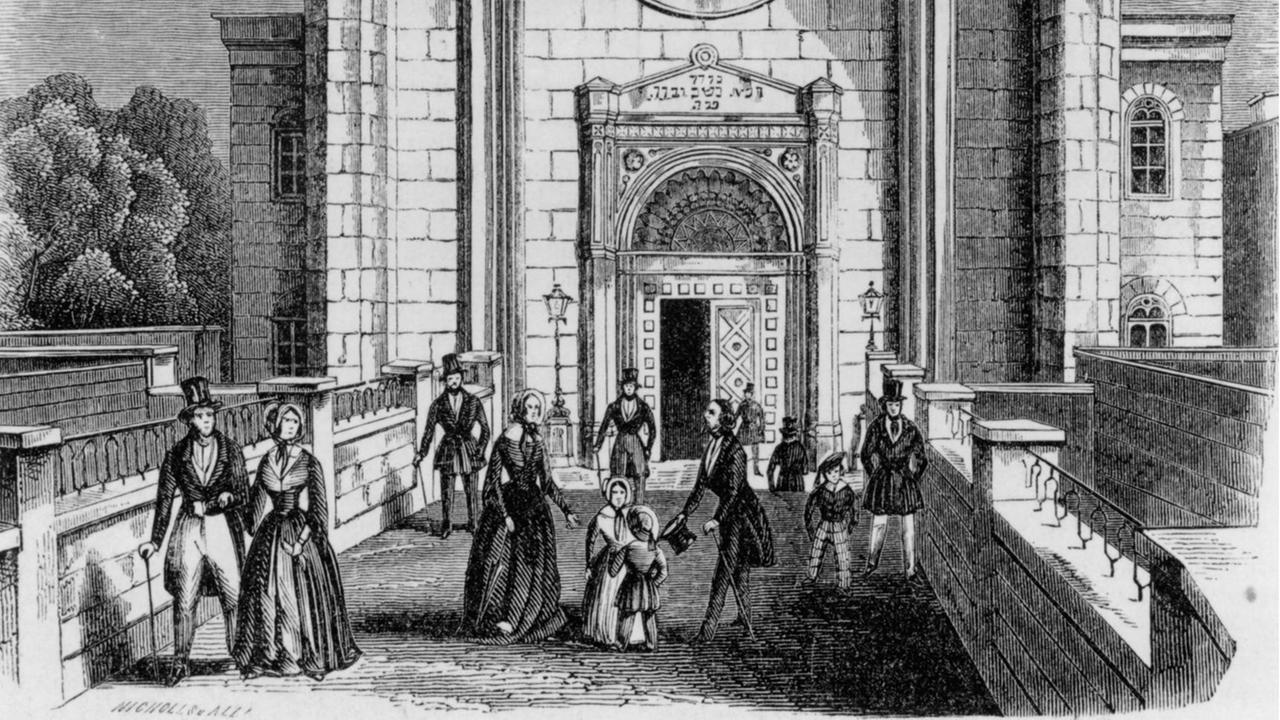

Von dem 1844 erbauten Tempel stehen heute nur noch Teile des Eingangsportals.© picture alliance / akg-images

Der Wiederaufbau der Synagoge wurde zwar schon früher immer mal wieder diskutiert. Seit dem antisemitischen Anschlag von Halle hat diese Debatte aber an Fahrt aufgenommen, sagt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hamburg, Philipp Stricharz:

"Es ist tatsächlich die Frage, wie reagiert man auf den Anschlag und eigentlich auf das ganze Thema Antisemitismus, so dass man keine Angst ausstrahlt, sondern im Gegenteil sagt: 'Das Judentum ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist normal.'"

Entwurf orientiert sich an alten Bauplänen

Mittlerweile stehen 600.000 Euro aus dem Bundeshaushalt für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung. Alle Parteien in der Hamburgischen Bürgerschaft unterstützen das Projekt.

Wie der Neubau am Ende aussehen könnte, welche Dimensionen er haben wird, ist aber noch nicht geklärt. Der Hochbunker, heute zum Bürogebäude umgebaut, müsste der Synagoge aber sicher weichen, sagt Stricharz. Orientieren sollte sich der Entwurf an den alten, immer noch vorhandenen Bauplänen der einstigen Synagoge. Auch wenn der Innenraum kleiner ausfallen könnte.

"Es gab seinerzeit 1.200 Plätze. Und ehrlicherweise muss man sagen, heutzutage würden da auch 500 reichen. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass es auch mal wieder den Bedarf für 1.200 gibt. Es ist sicherlich auch ein Signal des Aufbruchs an die Hamburger Juden."

Anders sieht das die Wissenschaftlerin Miriam Rürup. "Aus meiner Sicht ist es die Phantasie von einer vermeintlich heilen Welt, zu der man zurück könnte, zu der man aber nicht zurück kann. Dass man sich dorthin zurückwünscht, finde ich völlig nachvollziehbar. Aber wir können diese Wehmut nicht dadurch überwinden, dass wir es wieder herstellen, weil wir damit einerseits so tun, als könnte man ein Pflaster drüberlegen, ein architektonisch schönes Pflaster. Und weil zugleich es quasi ein Revisionismus ist – auch, wenn es ein gut gemeinter Revisionismus ist."

Nicht Wiederaufbau, sondern Erhalt von Ruinen

Nicht um einen Wiederaufbau, sondern um den Erhalt von Ruinen eines jüdisches Tempels geht es in der Hamburger Neustadt. In der Poolstraße, in einem heute von einer Autowerkstatt genutzten Hinterhof zeigt Galina Jarkova, Vorstandsmitglied der Liberalen jüdischen Gemeinde, das verfallene Portal des einst so prächtigen Tempels:

"Für uns sind diese Portale sehr wichtig. Unter den Portalen liegen noch eingemauerte Sachen. Ich glaube, die Manuskripte von fünf Büchern Moses, in denen auch vermerkt ist, wer hier zur Gemeinde gehörte. Das müssen wir jetzt noch mal erforschen."

Vom 1844 erbauten Tempel stehen heute nur noch Teile des Eingangsportals und die Apsis, das Halbrund, in dem einst die Thora-Rollen aufbewahrt wurden. Die roten Ziegel sind verwittert, aus dem offenen Dach ragt dürres Baumgeäst. Vor der Werkstatt parken defekte Autos. Kristina Sassenscheidt vom Hamburger Denkmalverein schüttelt den Kopf:

Sicherungsmaßnahmen dringend nötig

"Das Gebäude steht seit 2002 unter Denkmalschutz und es ist nicht nachzuvollziehen, dass das Gebäude jetzt schon seit vielen Jahren verfällt. Wir können es hier sehen: das Dach des Apsis-Gebäudes steht offen, da wachsen Büsche raus und die Feuchtigkeit kann ungehindert eindringen und es hätten eigentlich schon längst Sicherungsmaßnahmen stattfinden müssen!"

Die bröckelnde Apsis der einst so prächtigen Hamburger Synagoge.© Axel Schröder / Deutschlandradio

Wie dringend nötig solche Sicherungsmaßnahmen sind, zeigt sich bei einer Pressekonferenz im erhalten gebliebenen Teil des jüdischen Tempels. Mit dabei ist auch Miriam Rürup, die Direktorin des "Instituts für die Geschichte der deutschen Juden". Gerade, als sie von der einstigen Pracht des Hauses erzählt, fällt ein gerahmtes Bild von der Wand.

"Man könnte fast sagen, das passt zur Dramaturgie der ruinösen Situation, mit der wir es hier zu tun haben."

Ob die Ruinen des einstigen Tempels erhalten werden können, ist bislang noch nicht geklärt. Der Eigentümer des Areals möchte gern verkaufen. Die Fläche, so die bisherigen Pläne, könnten für den Wohnungsbau genutzt werden. Der Hamburger Senat hat dazu, anders als bei den Wiederaufbauplänen der Synagoge im Grindelviertel, noch nicht Stellung bezogen.