Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz.

Piper Verlag, München, 220 Seiten, 24 Euro

Brauchen wir einen digitalen Humanismus?

Im Kino sind Roboter manchmal die besseren Menschen – in Wirklichkeit werden sie Maschinen bleiben. Wir dürfen kluge Geräte nicht mit Menschen verwechseln, so Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld. Sie werben für einen „digitalen Humanismus“.

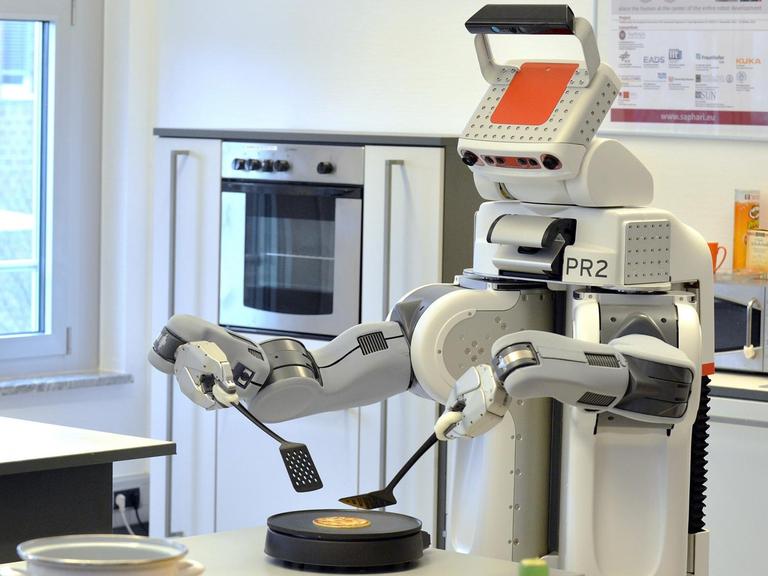

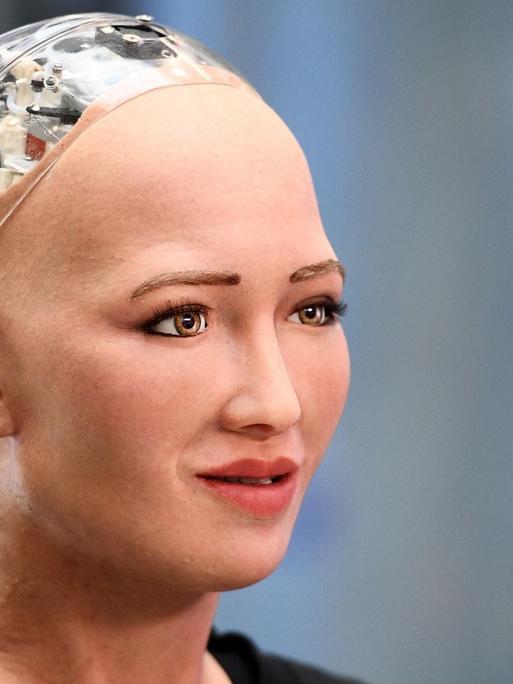

Künstliche Intelligenz wird unseren Alltag in Zukunft immer stärker prägen. Schon jetzt geben Programme auf unseren Smartphones mit wohltemperierten menschlichen Stimmen auf fast alle unsere Fragen eine Antwort. Kranke und Alte könnten bald Pflegeroboter an ihrer Seite haben und künstliche Intelligenzen wie die Roboterfrau "Sophia" versprechen in nicht allzu ferner Zukunft den perfekten Lebensgefährten zu mimen. Selbststeuernde Autos haben die ersten technischen Testläufe bestanden, während Ethik-Kommissionen über die Verantwortung für ihren Betrieb noch heftig debattieren.

Künstliche Intelligenz als Religionsersatz

Der Philosoph Julian Nida-Rümelin und die Kulturwissenschaftlerin Nathalie Weidenfeld plädieren in ihrem Buch für mehr Nüchternheit und Realismus in der Debatte um digitale Innovationen. Mit der Technik-Euphorie des Silicon-Valley, wo "künstliche Intelligenz zum Religionsersatz" hochstilisiert werde, können sie ebenso wenig anfangen wie mit einem Technik-Skeptizismus, der intelligente Maschinen durchweg als Bedrohung auffasst.

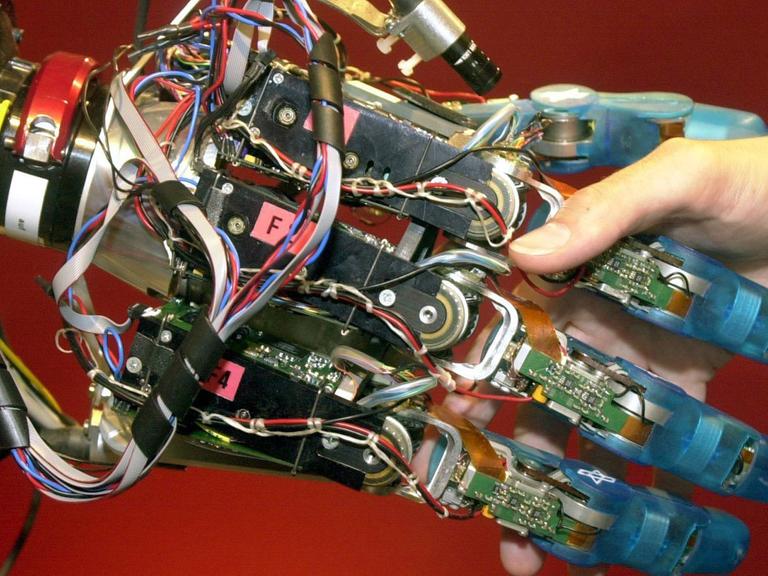

Eine Unterscheidung ist für Nida-Rümelin und Weidenfeld jedoch zentral: Menschliches Bewusstsein ist etwas wesentlich anderes als die Rechenprozesse programmierter Apparate: "Computer können weder denken noch fühlen. Roboter sind nicht beseelt." Das verstehe sich durchaus nicht von selbst, denn – so zeigen sie in ihrem Buch – äußerst langlebige Mythen beeinflussen, wie Roboter oder virtuelle Assistenz-Programme heute gestaltet und verwendet werden.

Ein Roboter als perfekter Ehemann

Bildende Kunst, Literatur und Kino zeugten von einer weit in die Geschichte zurück reichenden "Obsession", sich auf ein "Gegenüber" zu beziehen, erklärt Weidenfeld. Eine Legende aus der griechischen Antike über den Künstler Pygmalion, der ein lebendiges Standbild schuf, zeuge ebenso davon wie Fritz Langs Film "Metropolis", in dem eine täuschend echt konstruierte Maschinen-Frau eine Revolution anzettelt, oder die bereits 1911 produzierte Kino-Fantasie "A Mechanical Husband" über einen Roboter als perfekten Ehemann.

Weidenfeld: "In der westlichen Kulturgeschichte hat es immer diesen Reflex gegeben, sich ein Gegenüber zu schaffen: Das waren bei den alten Griechen die ‚Barbaren‘, das war in der Renaissance das Bild des ‚Wilden‘, immer in diesen beiden Stereotypen des ‚edlen Wilden‘ und des ‚barbarischen, bedrohlichen Wilden‘, dann in den 1970er, 1980er Jahren kam die Figur des Außerirdischen in Mode, wo sich die gleichen Stereotypen wiederfanden, und jetzt ist es eben der Roboter, der diesen Platz einnimmt. Im Grunde geht es dabei aber immer um die Frage: Was ist der Mensch? Was macht uns menschlich? Wie steht es eigentlich um unsere Identität?"

Pflege-Roboter mit Gleichgewichts-Problemen

In dem tief sitzenden kulturellen Reflex, Unbelebtes als belebt anzusehen, erkennen Weidenfeld und Nida-Rümelin einen "modernen Animismus". Dass die "Silicon-Valley-Ideologie" diesen Mythos weiter pflege, "teilweise aus kommerziellen Gründen, teilweise auch aus philosophischen Missverständnissen", hält Julian Nida-Rümelin für "einen gefährlichen Weg". Wenn Roboter-Fantasien in tatsächliche Anwendungen einfließen, komme es manchmal zu seltsamen Fehlentscheidungen:

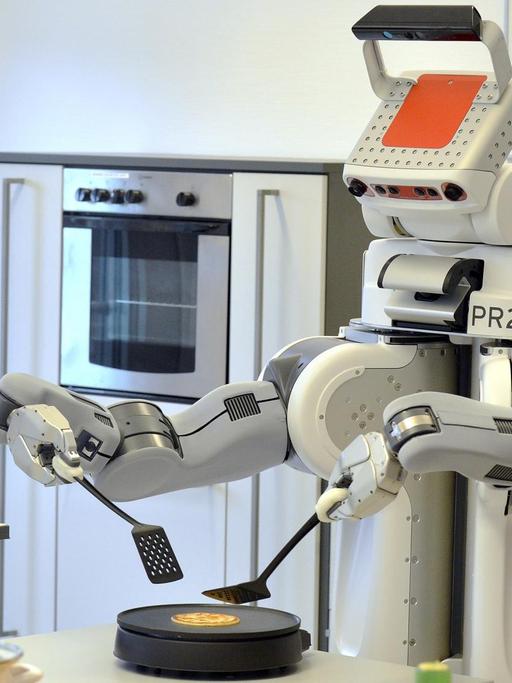

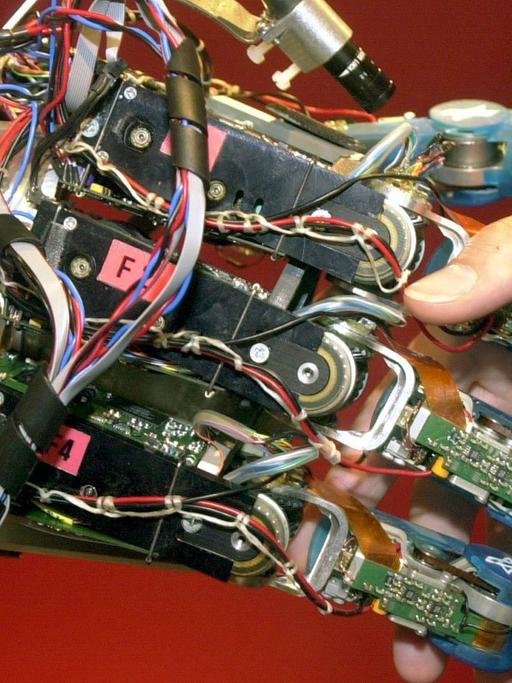

"Das merkwürdige Phänomen, dass zum Beispiel Roboter im Pflegebereich humanoid sind – die haben zwei Augen und oft sogar zwei Beine, was ziemlich albern ist, das macht die Dinger nämlich instabil – das ist so ein später Reflex dieser Tendenz, Roboter menschenähnlich, zu machen."

Falscher Blick aus leuchtenden Augen

In der Branche werde inzwischen diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, Roboter gerade nicht menschenähnlich zu gestalten, "damit wir erst gar nicht in Versuchung kommen, Projektionen in Gang zu setzen, die am Ende die ganze weitere Entwicklung gefährden", so Nida-Rümelin. Denn ein Roboter, der einen nicht aus leuchtenden Augen anschaut, lenkt weniger davon ab, dass er kein "Partner" und kein Ersatz für einen menschlichen Kollegen ist, sondern in erster Linie ein Apparat, der sich mehr oder weniger nützlich macht.

Weshalb auch in autonomen Fahrzeugen bis auf weiteres noch menschliche Fahrer sitzen sollten, womit ein künstlicher Mensch uns auf der Kino-Leinwand zu Tränen rühren kann, und wie man in sozialen Netzwerken, die Kommunikation durch Algorithmen steuern, die eigene Urteilskraft bewahrt, auch darüber diskutieren Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld mit Joachim Scholl.