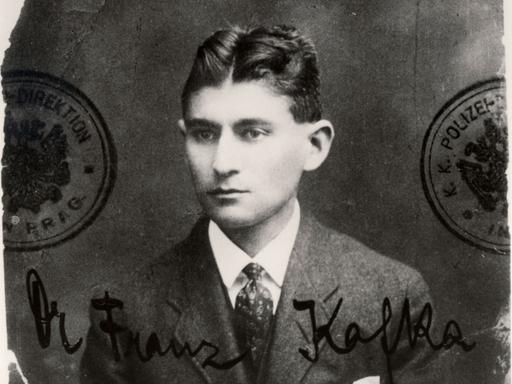

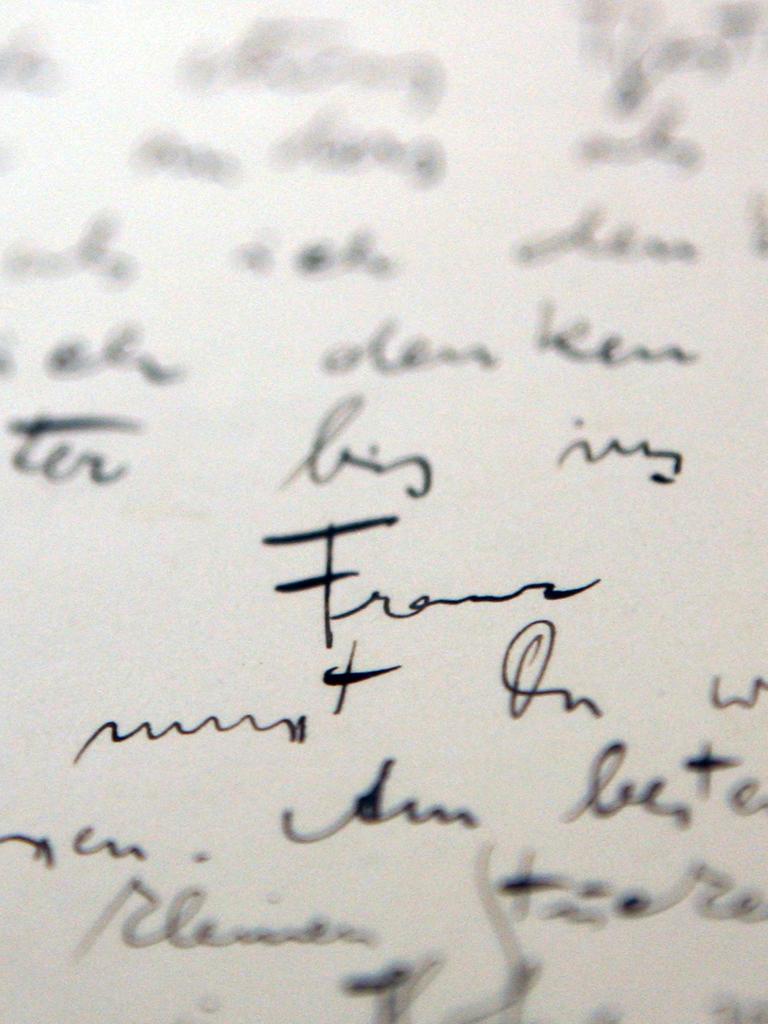

Franz Kafka

Kafkas Texte können Kopfzerbrechen bereiten. Das muss nicht sein. Manches kann man auch einfach auf sich beruhen lassen - und sich einfach nur daran erfreuen. © picture alliance / Heritage Images / Fine Art Images

Ode an Odradek

Kafkas Erzählung von Odradek gibt seit mehr als 100 Jahren Rätsel auf. Dabei ist es im Grunde ganz einfach, eine Lösung zu finden: nicht zu viele Fragen zu stellen.

Wie soll man Kafka lesen? Das heißt vor allem: Wo soll man anfangen? Mit den Romanen, alle drei unvollendet? Mit den Schullektüren, den großen, berühmten Erzählungen, die zu Lebzeiten erschienen? Einfach querbeet oder besser chronologisch?

Nein. Ich schlage vor: Tasten Sie sich langsam heran, fangen Sie mit den kürzesten Texten an. Und da fällt mir vor allem dieser ein: „Die Sorge des Hausvaters“. Zuerst erschienen 1919. Nicht mal eine Seite lang.

Eigentlich ist das nicht mal eine richtige Erzählung. Handlung? Null. Es ist mehr die Beschreibung eines sonderbaren Objekts – oder Subjekts?

Schon wird es kompliziert. So einfach ist es nämlich nicht, aber gerade deshalb interessant: Es handelt sich um eine „flache sternartige Zwirnspule“ namens Odradek, die sprechen und laufen kann.

Keine Deutung trifft zu

„Es besteht aus abgerissenen, ineinander verfitzten Zwirnstücken von verschiedenster Art und Farbe“, sagt uns der erzählende Hausvater. Und genauso bleibt diese Schilderung von Odradek ein Haufen loser Fäden, die sich schwer zu einem stimmigen Ganzen zusammenknüpfen lassen. Dieser Text gleicht einem zerrissenen Gewebe, das nie ganz war und deshalb so vollkommen ist.

Viel ist über Odradek spekuliert worden, was es (oder er) zu bedeuten habe und für was er (oder es) stehe. Wie in weiser Voraussicht greift dies der Text jedoch von Anfang an auf, wenn er mit einer umstrittenen Etymologie einsteigt, aus welcher Sprache das Wort Odradek stamme. „Die Unsicherheit beider Deutungen aber läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.“ Die Interpreten der letzten 100 Jahre haben es dennoch versucht – recht überzeugend war keiner.

Anscheinend haben sie nicht aufmerksam genug gelesen, denn mittendrin kommt die entscheidende Passage:

Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein; wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür; nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas Derartiges hinweisen würden; das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übrigens nicht darüber sagen, da Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist.

Odradek hat Humor

Damit erteilt Kafka jeglichen Interpretationsversuchen eine klare Absage. Odradek ist nicht zu fassen, nicht mal mit Geschlechterkategorien, ist mal ein „es“, mal ein „er“, ist überhaupt ein unmögliches Wesen, befindet sich mal hier, mal da, kommt und geht, wie er Lust hat, hat einen unbestimmten Wohnsitz wie ein Vagabund, man behandelt ihn allein schon wegen seiner Winzigkeit wie ein Kind, aber vielleicht unterschätzt man ihn auch.

Doch eins ist klar: Odradek hat Humor. Er lacht. Der Erzähler betont: „Es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so, wie das Rascheln in gefallenen Blättern.“

Wie kann man so ein Geräusch überhaupt noch als Lachen erkennen? Vielleicht nur, wenn man sich selbst lächerlich vorkommt.

Zum Schluss stellt sich der Erzähler nicht etwa die Frage, wie Odradek überhaupt existieren kann, ob dieses Gebilde überhaupt lebt, sondern ob er sterben kann. Anscheinend nicht, weil es ja weder Ziel noch Tätigkeit gehabt hat und sich nicht „zerrieben“ habe, als ob das Leben nichts anderes sei als Mühsal, ein Sich-Selbst-Verbrauchen.

Die Vorstellung, von so einem sinnlosen Ding überlebt zu werden, ist dem Hausvater „eine fast schmerzliche“. Doch auch hier verlieren wir uns im Vagen: Nicht mal der Schmerz ist eindeutig, sondern eben nur beinahe.

Mehr Kafka auf einer Seite geht nicht

Während also der Hausvater mit seiner Sorge zurückbleibt, bleiben wir zurück mit mehr Fragen als Antworten. Und auch wenn wir die Geschichte noch mal und erneut und wieder lesen, wird das Ganze eher rätselhafter.

Es tun sich immer mehr Abgründe auf. Und es bleibt ein wachsendes Unbehagen zurück. Das ist wohl mit „kafkaesk“ gemeint - mehr Kafka auf einer Seite geht nicht.

Wenn man also nur einen Kafka-Text lesen kann, möchte, soll, dann ist man mit diesem nicht schlecht bedient. Wenn man ihn einmal aufmerksam liest, wird er einen nicht loslassen, vielleicht wird man wieder zu ihm zurückkehren, neue Fäden entdecken und an sie anknüpfen.

Oder man wird beim nächsten Gang durchs eigene Treppenhaus Ausschau halten nach einem merkwürdigen, undefinierbaren Etwas, an dem der Blick hängen bleibt und man sich fragt: Was ist das, wo kommt es her und was soll das hier? Vielleicht ist es dann am besten, es auf sich beruhen zu lassen.

Wie schön, dass es diese Dinge noch gibt, die nicht der Zweckrationalität unterworfen sind. Die sich nicht gleich auswerten und ausschlachten lassen. Wie diese kleine, unscheinbare, aber nach allen Seiten mit losen Fäden ausstrahlende Geschichte.

Kafka schärft den Blick dafür – und scheint uns wie in einer anderen Erzählung allen überambitionierten Exegeten zuzurufen: „Gibs auf, gibs auf.“