Redaktion: Franziska Rattei

Regie: Friederike Wigger

Technik: Alexander Brennecke

Sprecherin: Winnie Böwe

Die verurteilten „175er“

Am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen: Die Nazis verurteilen etwa 50.000 Männer aufgrund ihrer Homosexualität zu Gefängnisstrafen, etwa 15.000 Schwule wurden deportiert, Tausende ermordet.

© imago images / Stefan Trappe

Der lange Kampf für die legale homosexuelle Liebe

30:03 Minuten

Vor 150 Jahren wurde der „Schwulen-Paragraf" eingeführt. Inzwischen ist er Geschichte. Der Weg dahin kostete viele Homosexuellen das Leben. Erst 1994 wurde er gestrichen. Bis zur Rehabilitierung der zu Unrecht Verurteilten dauerte es noch länger.

„Wir sind jetzt an der Schönhauser Allee. Das ist hier das Zentrum der Szene damals gewesen“, erzählt Peter Rausch, 1950 in Friedrichshain geboren. Ein Ostberliner Urgestein, seit mehr als 50 Jahren in der Schwulen-Szene politisch aktiv. „Dort unter dem S-Bahnhof war eine Klappe, für den schnellen Sex ein Treffpunkt. Schwule Männer standen an der Pinkelrinne und trafen sich und machten sich bekannt miteinander und gingen dann hier in die Häuser, in die Treppenhäuser, auf den Parkplatz und machten Sex.“

„Du wusstest, du bist ein Verbrecher“

Heute ist Peter Rausch 72 Jahre alt. Wenn er von seinem jugendlichen Nachtleben erzählt, klingt das, als sei Sex zwischen Männern eine Selbstverständlichkeit im Ost-Berlin der 70er-Jahre gewesen. Mitnichten. Weder in der DDR noch in der damaligen BRD. Der Paragraf 175 stellte Homosexualität unter Strafe. „Du wusstest, du bist ein Verbrecher. Es gibt ein Strafgesetz der DDR, und das Strafgesetz ist für Verbrecher da. Das hat gereicht, um dich daran zu hindern, dich als Schwuler zu akzeptieren.“

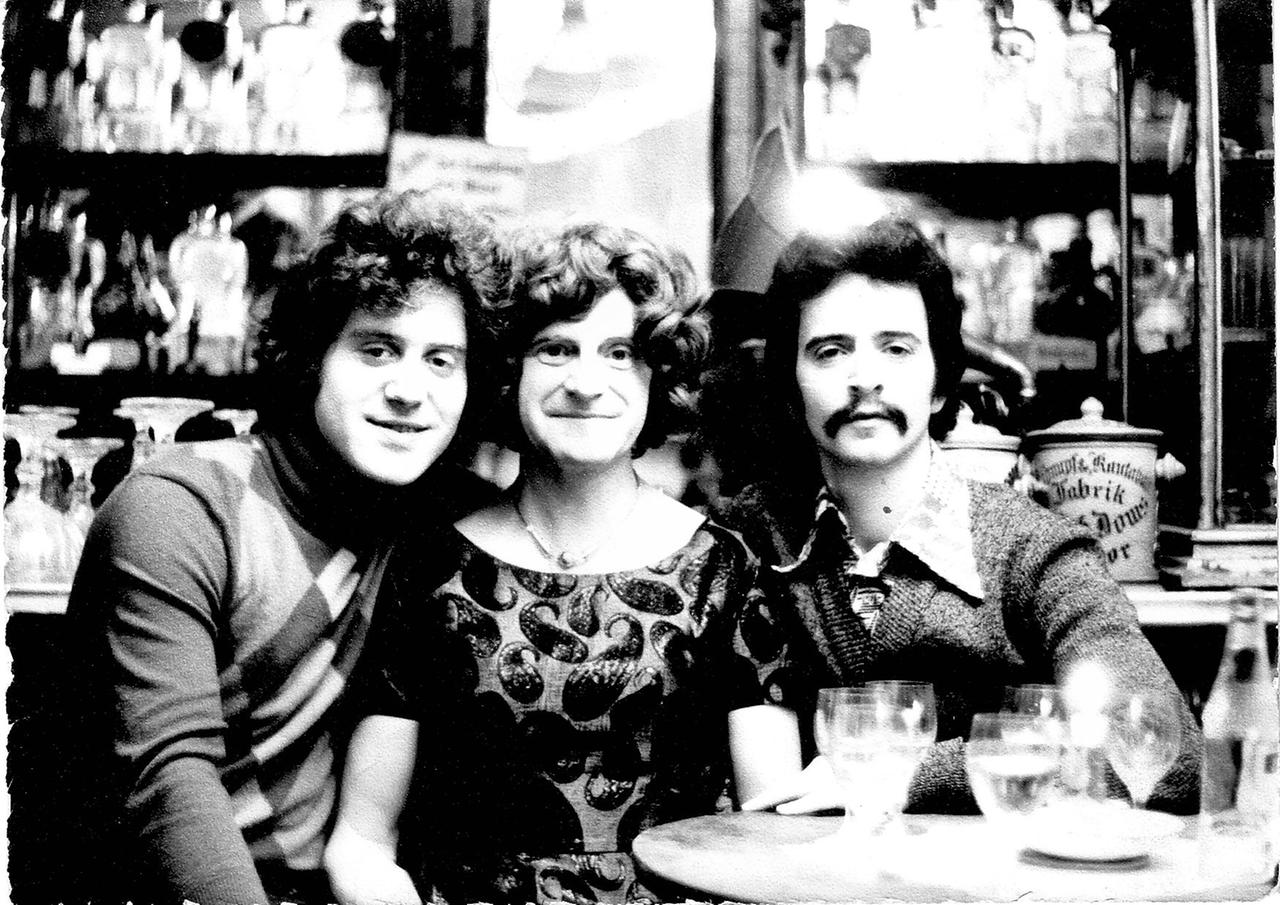

Gemeinsam mit Freunden gründet Peter Rausch (rechts) die Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin: In der "Mulackritze" von Charlotte von Mahlsdorf (Mitte) traf sich die Gruppe.© HIB / Sonntags-Club / Siegfried Spremberg

Peter Rausch wuchs in „geordneten“ Verhältnissen auf; zwei Geschwister, der Vater Maschinenbau-Ingenieur. Schon als Teenager wurde Peter von Klassenkameraden als „schwul“ beschimpft. Mit 21 verheimlicht er seine Homosexualität nicht mehr, auch nicht vor den Eltern.

„Es ist strafbar, eine Todsünde“

Klaus Born kommt 1944 in Paderborn zur Welt. Die unverheiratete Mutter gibt den Säugling in ein Waisenhaus. Klaus realisiert früh, dass er schwul ist, dass seine sexuelle Orientierung strafbar ist, viel später. „Mein Gedanke war immer dabei: Das ist nicht erlaubt. Das habe ich später dann auch gehört: Das ist strafbar. Du kommst ins Gefängnis.“ Vom Paragrafen 175 habe er damals noch nichts gehört. „Es hieß nur immer: Es ist strafbar, eine Todsünde.“

Nach einer Kindheit im Waisenhaus und bei Pflegeeltern zieht Klaus Born in ein katholisches Männerwohnheim. Er schließt eine Elektriker-Lehre ab, arbeitet bei verschiedenen Betrieben in Westfalen. Dann zieht es ihn dorthin, wo die angeblich „schwule Freiheit“ winkt: Berlin. Davon sei damals geredet worden. „Da ist alles so frei. In Westdeutschland musst du aufpassen. Schnappen sie dich, dann kommst du in den Knast. Dann wollte ich nach Berlin. Unbedingt! Und es ging nichts dran vorbei.“

Klaus Born ist einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die über ihre Verurteilung als sogenannte „175er“ öffentlich sprechen. Ein persönliches Treffen mit Deutschlandfunk Kultur allerdings lehnte er ab. Jedes Gespräch reißt alte Wunden auf. Der „Bundesstiftung Magnus Hirschfeld“, die mit staatlichen Mitteln über Homosexualität aufklären und Diskriminierung entgegenwirken will, hat Klaus Born seine Lebensgeschichte aber erzählt: für das „Archiv der anderen Erinnerung“, das homosexuelle Biografien in Bild und Ton bewahrt.

Als Klaus Born 1965 in West-Berlin ankommt, ist er 21 Jahre alt. Er lebt zur Untermiete in Neukölln, findet eine Stelle als Elektriker und kostet das Berliner Nachtleben in vollen Zügen aus.

Klappen nannte man früher die kostenfrei benutzbare öffentliche Toiletten, in denen sich schwule Männer trafen, um Sex zu haben. Heute ist an dem Ort in Berlin-Kreuzberg eine Bar.© picture alliance / dpa / Stefan Jaitner

An einem lauen Septemberabend trifft er in einer Kneipe in der Schwulen-Szene einen Mann: Blicke, Lächeln. „Wir waren dann ganz schnell ein Paar. Wo gehen wir hin?“ Sie entschließen sich, auf einen Parkplatz zu gehen. „Dann haben wir ein bisschen rumgefummelt, waren so richtig schön dabei. Dann kam der nächste Schock.“ An vier Stellen gingen große Taschenlampen an: Polizei. „Dann mussten wir mitkommen. Ich wusste wirklich nicht, warum. Ich habe geheult. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste gar nicht, warum ich da bin. Für mich war das etwas ganz Normales, wenn man da eine Nummer schiebt. Und dann ging das los. Paragraf 175. Sie sind vorläufig festgenommen.“

Razzien der „Sittenpolizei“

„Es gab einerseits die regulären Polizeibehörden, die klassische ‚Sittenpolizei‘. In Großstädten ist die auf Streife gegangen und hat die homosexuellen Treffpunkte aufgesucht, um zu schauen, ob sie da jemanden in flagranti erwischen können“, sagt Alexander Zinn. Er forscht seit Jahren zur Geschichte von Homosexuellen in Deutschland, hat dazu publiziert und wurde mit einer Arbeit über homosexuelle Männer im Nationalsozialismus promoviert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fritz Bauer Institut in Berlin, das die Geschichte der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, insbesondere des Holocaust, untersucht und dokumentiert.

In Großstädten sei die Polizei auf Streife gegangen, so Zinn. „Sie hat die homosexuellen Treffpunkte aufgesucht, um zu schauen, ob sie da jemanden in flagranti erwischen können. Das waren die Parkanlagen, die öffentlichen Toiletten, weil das billige Treffpunkte waren und schneller Sex in der Anonymität möglich war. Es gab aber auch homosexuelle Kneipen, da wurden ab und zu Razzien gemacht.“

Wochenlange Einzelhaft

Klaus Born wurde ins Gefängnis nach Moabit gebracht, in eine Einzelzelle. „Es war nichts drin, nur das Bett, ein Tisch, ein Stühlchen und das Plumpsklosett. Das war es.“ Sieben, acht Wochen blieb er in der Zelle. „Ich habe keine Musik gehabt, nichts zum Lesen gehabt. Ich habe nichts zum Schreiben gehabt. Reine Isolationshaft.“ Das Einzige, was er machen durfte: jeden Tag zehn Minuten mit zwei Mann einen Rundgang. „Ich durfte aber nicht zu nah an die zwei kommen. Ich hätte die ja anstecken können, sodass sie schwul werden.“

Ein anderer Ansatzpunkt seien die Denunziationen aus der Bevölkerung gewesen, sagt Alexander Zinn. „Aber der Mythos, dass einfache Homosexuelle ständig belauert worden seien von ihren Nachbarn, der ist ein trügerischer. Bei meinen Forschungen ist herausgekommen, dass sich die Anzeigen aus der Bevölkerung fast ausschließlich auf den Paragrafen 175a, Sexualkontakte mit Jugendlichen, konzentriert haben. Das war das, was auch Ottonormalverbraucher für verwerflich hielt.“

Ein dritter Aspekt, der für die polizeitaktische Verfolgung eine Rolle gespielt hat, seien Geständnisse von Homosexuellen gewesen, die man vernommen hat. Denn viele seien so verunsichert gewesen, durch die Situation bei der Polizei so eingeschüchtert, dass sie ganze Lebensbeichten ablegten und damit dann auch ihre Partner belasteten.

Klaus Born findet sich auf der Anklagebank wieder. „Dann kommen zwei Schulklassen rein. Die durften sich das anhören, damit sie nicht krank werden. Ich habe denen brühwarm erklärt, was wir gemacht haben und wie schön das war. Ich habe gesagt: Es war wunderbar.“

Das Gericht entscheidet: Born muss Berlin verlassen. Die Strafe, sechs Wochen Gefängnis, hat er bereits abgesessen. Er entschließt sich, „im Untergrund“ zu leben. „Im Untergrund heißt: Ich bin vom einem Bett zum andern gehüpft.“

Paragraf 175: Stets umstritten und umkämpft

„Widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.“ So lautet der Paragraf 175 im Reichsstrafgesetzbuch von 1872. Eingeführt am 1. Januar vor 150 Jahren. Bis 1994 hatte er – in verschiedenen Varianten – Bestand in den deutschen Strafgesetzbüchern. Stets umstritten und umkämpft.

Bereits 1897 gründete der Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld das „Wissenschaftlich humanitäre Komitee“, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit über das „Wesen der mannmännlichen Liebe“ aufzuklären. Eine Forderung nach Abschaffung des Paragrafen im Jahr 1929 scheiterte nur knapp.

Der Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (rechts) war Mitbegründer der ersten Homosexuellen-Bewegung.© picture alliance / akg-images

Vor allem nach dem Ende des Naziregimes hofften Homosexuelle und liberale Kräfte, der Paragraf 175 würde nun abgeschafft. Diese Hoffnungen sei auch nicht ganz unberechtigt gewesen, meint Historiker Alexander Zinn, „weil es durch die Alliierten 1945 eine Entnazifizierung des Strafrechtes gegeben hat“. Es habe eine Menge Versuche gegeben, den Paragraf 175 auch als Nazistrafrecht abzuschaffen. „Das ist letztlich nicht gelungen.“ Stattdessen blieb es den Gerichten überlassen zu beurteilen, ob es sich um typisches NS-Unrecht handelt. „Die meisten Gerichte in Westdeutschland haben sich auf den Standpunkt gestellt, es sei ganz normales Strafgesetz gewesen und die Verschärfung 1935 sei folgerichtig gewesen, insofern sei es kein typisches NS-Unrecht.“

Aus dem KZ ins Gefängnis

Es gab Schwule, die das KZ überlebt hatten und nach der Befreiung durch die Alliierten ins Gefängnis verlegt wurden, um den Rest ihrer Strafe abzusitzen. In der Bundesrepublik wurde der Paragraf 175 in der Version der Nationalsozialisten beibehalten, unter der auch Selbstbefriedigung, Küsse, Berührungen und auch anzügliche Blicke strafrechtlich verfolgt werden konnten.

Die Strafmaße fielen bis 1969 sehr unterschiedlich aus. In Hamburg fällten Gerichte Anfang der 50er-Jahre einige sogenannte „Drei Mark Urteile“, nach denen die Angeklagten sich mit drei Deutschen Mark freikaufen konnten. Urteile zu wochenlanger Einzelhaft – wie in Klaus Borns Fall – und bis zu zwei Jahre Gefängnisstrafe waren allerdings die Regel bei Verletzung des Jugendschutz-Paragrafen 175a.

In der Öffentlichkeit herrsche oft die Vorstellung, dass „durch diesen Paragrafen homosexuelles Leben unmöglich geworden sei, die Verfolgung so allumfassend gewesen sei, dass man kaum eine Chance gehabt habe, sein Leben zu leben“, sagt Alexander Zinn. Schaue man sich aber die Statistiken an, „dann fällt aber doch auf, dass trotz dieser hohen Verfolgtenzahlen im Vergleich zu den 20er-Jahren nur ein kleiner Teil der Homosexuellen Männer tatsächlich verurteilt worden ist. Man kann davon ausgehen, dass nicht mehr als zehn Prozent verurteilt wurden.“ Die Verfolgung habe zur Abschreckung gedient. „Aber nichtsdestotrotz, einige sind immer wieder in diese Maschinerie hineingeraten.“

Ein Gerichtsurteil, für das man sich schämen muss

In der BRD der Nachkriegszeit lebten Schwule in einem ständigen Konflikt: Bedrohung, Angst, Verfolgung und Komplexe versus Verlangen nach Liebe, Freiheit und sexueller Selbstbestimmung. 1957 kämpfen sich der Koch Günther R. und der Kaufmann Oskar K. bis zum Bundesverfassungsgericht vor, um den Paragrafen 175 endlich zu stürzen.

Sie beriefen sich auf den Selbstverwirklichungs- und den Gleichstellungsparagrafen zwischen Männern und Frauen. „Da die weibliche Homosexualität ja strafrechtlich nicht verfolgt wurde, hat man eben argumentiert, dass dann die männliche auch nicht verfolgt werden dürfe“, erzählt Zinn. Das wies das Bundesverfassungsgericht zurück. „Es hat so verschwurbelte, antiquierte Argumentationsmuster gebraucht, wie: Männer und Frauen seien eben in ihrem Sexualhaushalt völlig verschieden ausgestattet, denn der Mann als drängend sexuell aktiv sei schon biologisch vorgegeben. Deswegen sei die männliche Homosexualität auch viel gefährlicher und verbreite sich viel exzessiver als die weibliche Homosexualität.“

Die Entscheidung vom 10. Mai 1957 hatte massive Folgen für die Schwulen in der alten Bundesrepublik. Mehr als 60 Jahre später reagierte der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Andreas Voßkuhle darauf in der Fernsehsendung „Im Namen des Volkes“: „Das ist ein dunkles Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus den 50er-Jahren, das steht uns vor Augen. Auch Gerichte können fehlen. Das Urteil gehört zu den Urteilen, für das man sich heute als Verfassungsrichter etwas schämen muss.“

Die bis dahin erstarkte Homosexuellen-Bewegung: enorm geschwächt. Die Zahl der Verurteilungen nach Paragraf 175 erreichte bis Anfang der 60er-Jahre ihren Höhepunkt. Einzelne Beamte der sogenannten „Sittenpolizei“ entwickelten damals den Ehrgeiz, möglichst viele Männer zu verhaften, um sich beruflich zu beweisen, sagt der Historiker Alexander Zinn.

DDR-Strafverfolgung galt als weniger drastisch

Während in der BRD bis 1969 etwa 50.000 Männer verurteilt wurden, entschieden die Gerichte der DDR bei Verstößen zum Paragrafen 175 weniger drastisch. „Es gab eine zentrale Justizverwaltung in Berlin, die dazu tendierte, den Paragrafen zu liberalisieren oder ganz abzuschaffen“, erklärt der Historiker Alexander Zinn. „Aber es gab auch eine große Angst vor der Sowjetischen Militäradministration, der man unterstellte, dass sie gegen eine solche Abschaffung sei.“

1958 schloss die DDR die Strafverfolgung für sogenannte „geringfügige Vergehen“ aus, wenn die Tat „keine Gefahr für sie sozialistische Gesellschaft darstellte“. Was damit offiziell erlaubt und was verboten war – unklar; erinnert sich auch Peter Rausch, der Mitte der 60er-Jahre in Ostberlin sein Coming-out hatte. „Ich hörte von anderen Schwulen: Der wird in der DDR nicht mehr verwendet. Nur, wenn du andere Straftaten tust, geht der Paragraf 175 mit ein in das Urteil. Das hat ja schon mal ein bisschen geholfen, wenn man das gewusst hat.“

Wissenschaftler Alexander Zinn kann diese milderen Zustände in der DDR historisch so nicht bestätigen. Schaue man sich Statistiken an, entpuppe sich dies als völliger Irrglaube. „Auch die einfache Homosexualität ist weiter verfolgt worden. In der DDR hat man die Homosexualität auch weiterhin für etwas besonders Verwerfliches gehalten. Insbesondere hat man sie mit dem Kapitalismus in Verbindung gebracht.“

Während die DDR-Führung das „verwerfliche Laster“ im Kapitalismus begründet wähnte, befürchtete das Kabinett Adenauer 1962: „Die von interessierten Kreisen in den letzten Jahrzehnten wiederholt aufgestellte Behauptung, dass es sich bei dem gleichgeschlechtlichen Verkehr um einen natürlichen und deshalb nicht anstößigen Trieb handele, kann nur als Zweckbehauptung zurückgewiesen werden. Wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen und großen Umfang angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kraft die Folge.“

Dennoch gab es in der BRD eine, wenn auch illegale, Szene für Schwule in allen größeren Städten: die größte in Westberlin – zeigte die Abendschau am 6. Juli 1965. „Hier pendeln sie hin und her und stehen in den Ecken herum. Grundgesetz- und Rechtsneurotiker, unverbesserliche Parasiten der Gesellschaft an der Peripherie einer reformbedürftigen Gesetzgebung“, heißt es in dem Beitrag. „Bevorzugter Treffpunkt ist die Bedürfnisanstalt für Männer in der Bahnhofsvorhalle. Vor den Fahrkartenschaltern in der Halle postieren sich die Homosexuellen, um ihre Partner anzusprechen.“

Ein halbes Jahr später wird der Beitrag im Ostfernsehen wiedergegeben, erzählt Peter Rausch. In einer Satiresendung, „wo der absterbende, verfaulende Kapitalismus in Westberlin vorgeführt wurde. Von da an wusste ich, wo man hingehen muss. Da fiel mir der Alex ein.“

Studentenbewegung und Wandel

Klaus Borns Urteil 1965 lautete auf sechs Wochen Einzelhaft, wegen widernatürlicher Unzucht mit Männern. Vorbestraft. Statt als gelernter Elektriker musste er nun als schlecht bezahlter Leiharbeiter sein Geld verdienen. Zur gleichen Zeit, Mitte der 60er-Jahre, kämpfen Juristen, Sexualwissenschaftler und andere Intellektuelle weiter für die Abschaffung des Paragrafen 175.

Personen wie Fritz Bauer, Hans Giese, das ganze Milieu der Studentenbewegung, die Anfang und Mitte der 60er-Jahre entstanden ist. „All das hat in den 60er-Jahren zu einem Klimawandel geführt“, so Zinn.

Der Präsident des Juristentages Konrad Redecker am 20. September 1968: „Mit ganz großer Mehrheit ist beschlossen worden, den Gesetzgeber aufzufordern, die Strafbarkeit der Homosexualität sofort abzuschaffen. Diese Beschlüsse mögen revolutionierend wirken, aber sie sind im Grunde eine logische Entwicklung. Sie setzen voraus, dass die Bevölkerung über den ganzen Bereich des Sexualstrafrechts aufgeklärt wird, damit die Emotionen abgebaut werden, mit denen dieser Bereich in der Allgemeinen Meinung belastet ist."

Lesben und Schwule demonstrieren in Berlin für Gleichberechtigung: der Christopher Street Day 2000.© picture-alliance / dpa / Bernd Settnik

1969 dann ein Teilerfolg. „Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wird bestraft: ein Mann über 18 Jahre, der mit einem anderen Mann unter 21 Jahren Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt“, heißt es nun. Danach blieb einvernehmlicher Sex straffrei, wenn beide Beteiligten unter 18 oder beide älter als 21 Jahre alt waren. Waren beide zwischen 18 und 21 Jahren alt, machten sie sich beide strafbar. Für Unter-21-Jährige sahen die Gerichte in der Regel von einer Strafe ab, solange es sich nicht um Prostitution oder den Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses handelte.

„Letztendlich war 1969 die große Zäsur, um überhaupt eine homosexuelle Subkultur wieder aufbauen zu können“, sagt Zinn. Nach 1969 schossen die Kneipen wie die Pilze aus dem Boden. „Es hat verschiedene Zeitschriften gegeben. Dann gab es mit Rosa von Praunheims Film den großen Knall, das war wirklich ein Urknall für Hunderte homosexuelle Gruppen in den verschiedensten Städten in Westdeutschland, und auch in Ostdeutschland hat das natürlich seine Wirkung gehabt.“

„Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern …“

1971: Der schwule Regisseur Rosa von Praunheim erregt großes Aufsehen mit seinem Spielfilm „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“. Die unverblümt dargestellte Lebensrealität von Homosexuellen polarisiert. Auf Peter Rausch wirkt der Film in Ost-Berlin wie ein „Erweckungserlebnis“.

Gemeinsam mit Freunden gründet er die Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin (HIB), um (zunächst informell) den Zusammenhalt von Schwulen und Lesben zu stärken und um Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ein hehrer Wunsch. „Es war ja immer vorher schon die Frage: Wie kann man in der DDR sowas machen, in der nicht einmal über Sexualität geredet wird? Wie soll man da über Homosexualität reden? Das konkrete Ziel war ein Beratungs- und Kommunikationszentrum. Ein Ort, über den wir verfügen konnten, in dem wir etwas leisten für die Community, aber auch für die sonstige Öffentlichkeit: Aufklärung, Informationen, künstlerische Leistungen, Kulturprodukte."

Der Autor und Filmemacher Rosa von Praunheim wurde mit seinem Dokumentarfilm "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" 1971 bekannt.© picture alliance / Volkmar Hoffmann

Die DDR-Behörden verweigern der HIB den Status als Verein, weshalb Peter Rausch und seine rund 20 Mitstreiter*innen für ihre Veranstaltungen nur bei befreundeten Wirt*innen Unterschlupf finden, etwa bei Charlotte von Mahlsdorf in der berüchtigten „Mulackritze“.

Das Ende von Paragraf 175

1968 ersetzte die DDR den Paragrafen 175 durch den Paragrafen 151: „Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen gleichen Geschlechts sexuelle Handlungen vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.“ Kurz vor der Wende wurde er ersatzlos gestrichen.

Unbeschwerte Stunden in der "Mulackritze": eine Feier der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlin.© HIB / Sonntags-Club / Siegfried Spremberg

Die alte Bundesrepublik setzte das Schutzalter 1973 auf 18 Jahre herab. Sex unter erwachsenen Homosexuellen blieb damit straffrei. Am 30. Juni 1979 fand in West-Berlin der erste Christopher Street Day in Deutschland statt. Der Kampf um homosexuelle Sichtbarkeit und Akzeptanz ging weiter. Die formaljuristische Diskriminierung sollte bis zum 10. März 1994 fortdauern. Am 10. März 1994 verkündet die Tagesschau: „Am Abend hat der Bundestag den historisch belasteten Paragrafen 175 endgültig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Beschlossen wurde eine neue Jugendschutzvorschrift, mit der künftig in ganz Deutschland einheitlich Jugendliche unter 16 Jahren vor sexuellem Missbrauch geschützt werden.“

Der sogenannte „Schwulen-Paragraf“ hat seit seiner Einführung vor 150 Jahren viele Tausende Biografien zerstört, Karrieren verhindert, Menschen erpressbar gemacht, schikaniert, unzählige Scheinehen und auch Selbstmorde provoziert. Die Nazis verurteilen etwa 50.000 Männer aufgrund ihrer Homosexualität zu Gefängnisstrafen, 15.000 Schwule wurden in Konzentrationslager deportiert, Tausende ermordet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten in der alten BRD weitere 50.000 Verurteilungen. In der DDR waren es wesentlich weniger und doch viele Tausende. Auch viele Nicht-Verurteilte leiden bis heute unter dem Trauma der Stigmatisierung und der permanenten Angst von damals.

Rehabilitierung erst 2017

Erst 2017, nach langen politischen Kämpfen, wurden die „verurteilten 175er“ rehabilitiert und auf Antrag finanziell entschädigt: 3000 Euro für jede Verurteilung und weitere 1500 Euro für jedes angefangene Gefängnisjahr. Der Bund stellte 30 Millionen Euro zur Verfügung. 249 Männer, auch Klaus Born, haben eine Entschädigung erhalten. 860.000 Euro wurden abgerufen.

Die meisten überlebenden Opfer rollten ihre Leidensgeschichte für diese Summen nicht erneut auf. Nicht mehr als vorbestraft, als offiziell rehabilitiert zu gelten, bedeutete ihnen mehr. Als der ehemalige Justizminister Heiko Maas (SPD) beim Festakt 2017 im Bundestag spricht, hört Klaus Born als geladener Gast zu. „Die Kriminalisierung von Homosexualität war aus heutiger Sicht ein Frontalangriff auf die Persönlichkeit der betroffenen Männer, ihre sexuelle Identität und auch ihre Menschenwürde“, so Maas. „Ich freue mich, dass heute Betroffene Verurteilte auf der Ehrentribüne dieses Plenarsaals sitzen.“

Diskriminierungen bleiben bestehen

Der Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes wurde aber bis heute nicht um das Diskriminierungsverbot sexueller Minderheiten erweitert. „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, heißt es darin.

Vor einem improvisierten Standesamt geben sich Cathleen und Ute 1996 das Ja-Wort. Erst 2017 wird homosexuellen Paaren auch der Gang zum regulären Standesamt möglich.© picture alliance / dpa / Martin Schutt

Homosexuelle Paare sind heterosexuellen bei Adoptionen juristisch nicht gleichgestellt. Auch in Kirche, Bundeswehr, Profi-Fußball und anderen „Branchen“ hat sich die Gleichberechtigung noch nicht durchgesetzt. Immerhin gibt es seit 2017 die „Ehe für alle“, die die eingetragene Lebenspartnerschaft von 2001 ablöste. „Am 24. Oktober 2001 haben wir geheiratet“, erzählt Klaus Born von sich und seinem Partner. „Wir sind das Paar Nummer 82, vom ersten August an, im Rathaus Schöneberg.“