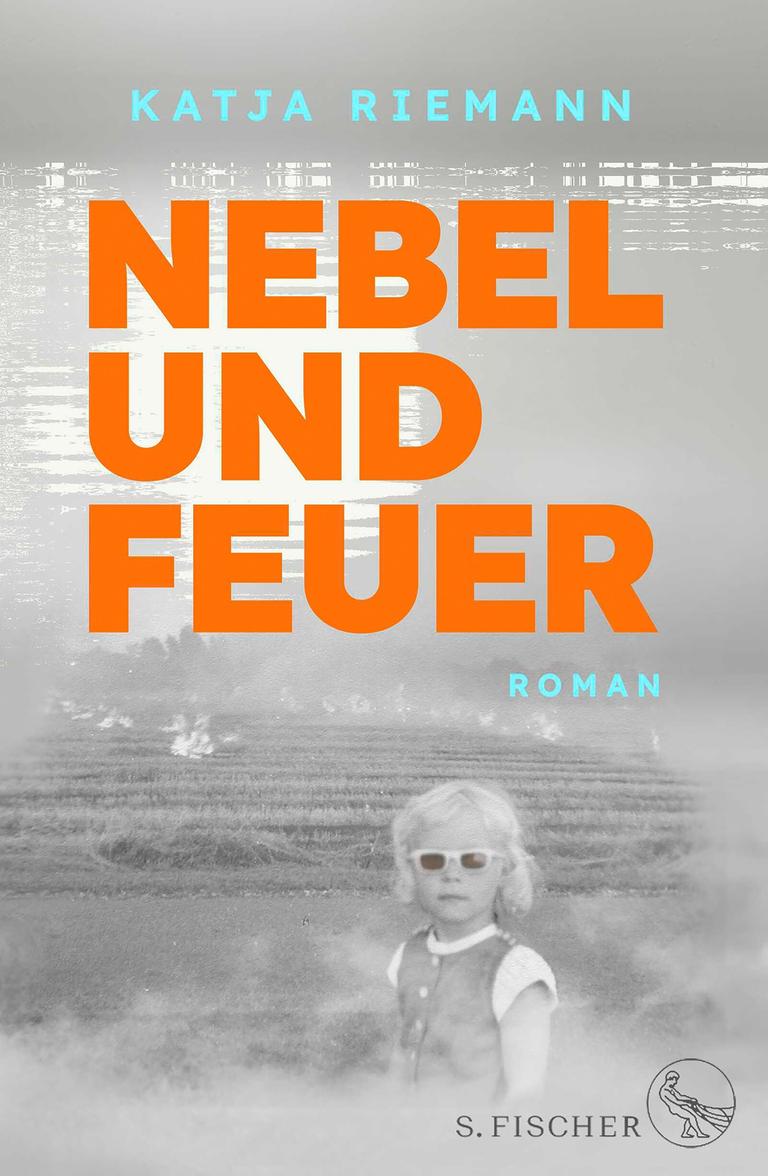

Katja Riemann: „Nebel und Feuer“

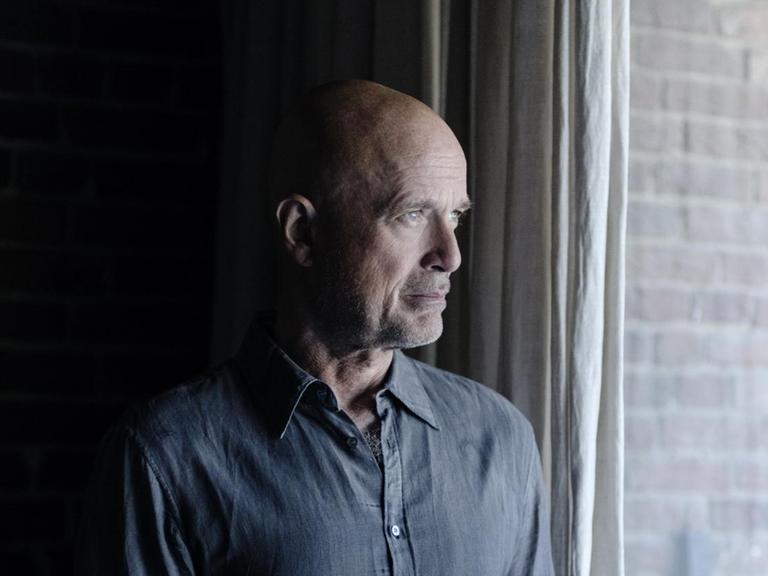

© Verlag S. Fischer Nebel und FeuerS. Fischer, Frankfurt am Main 2025

Gefangen im Wabern und Labern

06:26 Minuten

304 Seiten

25,00 Euro

In ihrem ersten Roman „Nebel und Feuer“ verwurstet die Schauspielerin Katja Riemann alles mit allem: Während die Apokalypse tobt, ziehen sich einige Freundinnen in ein Haus zurück - und reden über Tarot, Queerness, Musik und die Macken der Männer.

Immer schon haben Schauspieler und Schauspielerinnen Bücher geschrieben. Zumeist Autobiografien und Erinnerungen. Schon heute weitgehend vergessene Größen wie Alexander Granach oder Tilla Durieux taten das und später auch Hildegard Knef, Harald Juhnke oder Manfred Krug.

Doch seit geraumer Zeit hat sich das Ich-spiele-und-schreibe-Genre erweitert: Gehäuft produzieren diejenigen, die hauptberuflich auf der Bühne und vor der Kamera stehen, neuerdings Fiktion.

Es gibt Erzählungen von Matthias Brandt, Romane von Joachim Meyerhoff, Christian Berkel, Valery Tscheplanowa, um gleich die besseren zu nennen, aber eben auch von Erika Pluhar, Caroline Peters und ab sofort: einen von Katja Riemann.

„Sie steht mit dem Rücken zum Abgrund. Nackt. Im Fenster des fünften Stocks. Altbau. Die verputzte, ungestrichene Wand fällt steil und bedrohlich herab – wie ein lautloser Wasserfall.“ So stellt die Autorin auf der ersten der 300 Seiten ihre Protagonistin vor, Johaenne, genannt Jott, Bassistin, Frontfrau und Sängerin einer Band. Sie hat Liebeskummer und eine Lebenskrise, über 40 Seiten steht sie auf dem Fensterbrett und sinniert über Vor- und Nachteile eines finalen Sprungs.

Diese Situation erlaubt der Autorin, bemerkenswerte Entdeckungen und originelle Einsichten an den Leser weiterzugeben: „Der vordere Teil ihres Fußes, die Ballen und Zehen, stehen auf dem Sims, die Ferse ragt in die Luft und könnte runterfallen, wäre sie nicht am vorderen Fußteil festgewachsen.“ Oder auch: „Sie fühlt als Phantomschmerz das, was nicht mehr ist.“ An anderer Stelle proklamiert die potenzielle Selbstmörderin auf dem Sims: „Graues Wetter sollte nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sein.“

Der unbedingte Wille, originelle Bilder anzuhäufen

Eines muss man der literarischen Debütantin Riemann lassen: Sie scheut schon gleich zu Beginn ihres Romans vor nichts zurück. In der lang gezogenen Eröffnungsszene offenbaren sich die stilistischen Mittel und Schwächen, mit denen Leser und Leserinnen es im Fortgang der Handlung zu tun bekommen. Riemanns Fantasie ist exaltiert. Ausufernd ist ihr unbedingter Wille, originelle Bilder wie auch Banalitäten anzuhäufen.

Sie verwurstet alles mit allem, schnoddriges Gelaber mit Kulturkritik, Surreales und Dystopisches. Wechsel der Erzählperspektive aus der dritten in die erste Person, innerer Monolog und Dialogisches, Deutsch und Englisch.

Tatsächlich steigt Johaenne nach einer Unterhaltung mit dem Mond und dann einer mit der Nachbarin wieder in ihre Wohnung und ins Leben ein. Es geht nach solch dramatischer Eröffnung ruhig weiter. Erst einmal schlafen, träumen, dann wieder aufstehen.

Riemann‘sche Trias

Der Fast-Selbstmord wird also im Nachhinein zu einem Vorspiel und einer Art Wiedergeburt. Glücklicher allerdings als zuvor ist die Protagonistin nicht. Die Tatsache, dass ihr Freund, „der Mann“, sie verlassen hat, wurmt sie weiterhin beträchtlich. Obsessiv arbeitet sie sich in Gedanken an ihm ab.

„Der Mann saß im schwarzen Loch. Schön konnte das auch für ihn nicht sein. Er tat, als wäre er nicht, bis er wieder ward. Ein Mensch im besten Fall. Er konnte sich ausschalten, seine Sicherungen herausdrehen. Dunkel. Unauffindbar für die Frau, alle und sich selbst.“

Hier erkennbar wird die Neigung zu einem Reihungsmuster, das sich durch den gesamten Text zieht und möglicherweise als Riemann‘sche Trias in die Literaturwissenschaft eingehen wird.

„Gestern hatte sie nicht mehr die Kraft gehabt, fünf Stockwerke hinunterzugehen in eine Stadt, ein Land, einen Ort“ oder „Es war der Sex, der sie, Johaenne und den Mann, verband, verbündete, verbrüderte geradewegs".

Nebel, Brände, Heuschreckenschwärme

Nach einem Drittel des Buches bildet sich gnädigerweise der „mirakulöse“ Nebel. Er bewegt sich von Skandinavien und Osteuropa Richtung Deutschland und breitet sich schließlich über den ganzen Erdball aus. Gleichzeitig kommt es zu Bränden und Heuschreckenschwärmen.

Jott sucht Zuflucht in einem vom Vater ererbten Landhaus. Und dort versammeln sich dann weitere Frauen. Die Frauen erzählen sich Geschichten. Über Männer und ihr diverses Leben, Tarot, Queerness, Musik, die politischen Zustände in Hongkong, Feminismus, die Macken der Männer.

Dystopische Szenerie mit Supermarkt ums Eck

Allein das zeigt, dass die Bedrohung durch die Außenwelt nicht allzu intensiv erfahren wird. Und es zeigt auch, dass es Riemann nicht gelingt, ihre Geschichte zu gestalten. Da werden Situationen und Gesprächsthemen aneinandergereiht, Nebelkerzen und Feuerwerk gezündet.

Riemann suggeriert eine dystopische Szenerie, die in sich nicht konsistent ist. Die Frauen befinden sich in einer behaupteten Isolation, denn es gibt in der Nähe immer noch geöffnete Supermärkte, einsatzbereite Polizisten und ein intaktes Schienennetz. Und als sie am Ende packen und in die Stadt zurückkehren, trifft Johaenne einen neuen Mann. Auferstanden aus Ruinen beschreiten auch ihre Freundinnen einen neuen Lebensweg. Feiert die Apokalypse, scheint uns Katja Riemann zuzurufen, es kann nur besser werden!