Sarah Vecera: "Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus"

Patmos, Ostfildern 2022

200 Seiten, 19 Euro

Kirche und Rassismus

Blond gelockter Knabe: In Mitteleuropa hatte die Kirche über Jahrhunderte hinweg viele Gründe, Jesus Christus als Weißen darzustellen, erkärt Sarah Vecera. © imago images / robertkalb photographien

Der weiße Jesus der Herrschenden

11:29 Minuten

People of Color machen in deutschen Kirchen oft ernüchternde Erfahrungen: Sie werden nur als Hilfebedürftige gesehen, für die man spendet. Als leitend und gestaltend sieht sie keiner. Die Theologin Sarah Vecera träumt von einer Kirche ohne Rassismus.

Kirsten Dietrich: Religion und Rassismus, das ist unser Thema heute, ein schwieriges Thema. Dazu möchte ich jetzt mit Sarah Vecera sprechen, sie ist Theologin, Pädagogin und bei der Vereinten Evangelischen Mission mit Sitz in Wuppertal zuständig für Bildung und globales Lernen. Und im letzten Monat ist ihr Buch erschienen, „Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus“.

Kirche ist Safe Space nur für die Normgerechten

Worum es Ihnen geht, das haben Sie eigentlich schon zusammengefasst darin, wem Sie neben Ihren Großeltern und den Kindern Ihr Buch gewidmet haben: Das ist nämlich „für all die, die in der Kirche Schmerz erfahren mussten, obwohl ihnen das Gegenteil versprochen wurde“. Das heißt, Sie zielen direkt auf das Selbstbild der Kirche, dass die Kirche nämlich ein guter Ort ist, ein Safe Space für alle, die Schutz brauchen. Für mich war sie das, aber ich bin eben auch weiß. Wie safe war die Kirche für Sie?

Sarah Vecera: Ja, Sie sagen das schon, Kirche sieht sich selbst als Safe Space, hier sind alle willkommen und hier sind alle gleich, das hört man in der Kirche nicht selten. Ich habe erlebt, dass sie das ist, solange man in die Norm passt. Wenn man heterosexuell, weiß und gebildet ist, hat man da gute Chancen, glaube ich, aber sobald man nicht der mehrheitlichen Norm entspricht, wird man anders behandelt. Meist ist es gut gemeint – und genau macht es eigentlich so schwierig, auch das zu kritisieren.

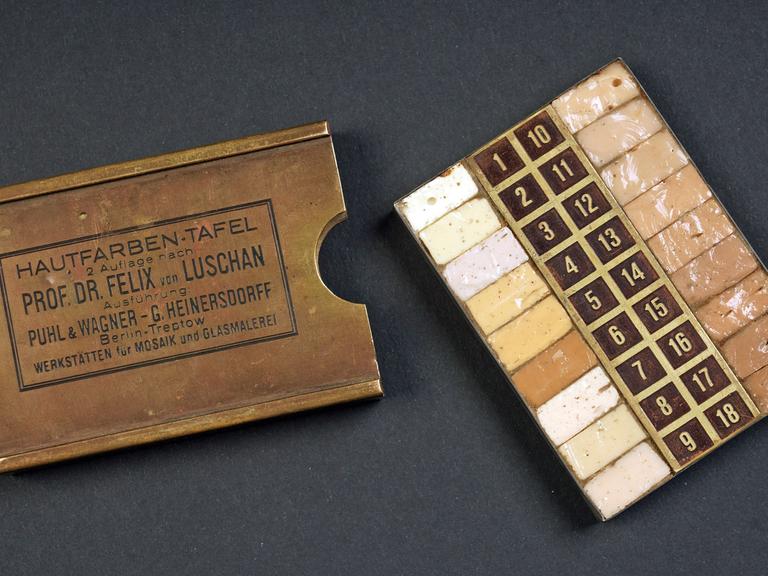

Dietrich: Das Symbol für Rassismus, den die Handelnden selbst gar nicht bemerken, ist das zentrale Glaubenssymbol, nämlich Jesus am Kreuz. Da hängt in den Abbildungen in der Regel ein weißer Westeuropäer, obwohl der biblische Befund ja etwas ganz anderes nahelegt.

Vecera: Ganz genau. Wenn man sich die biblischen Figuren anguckt, dann merkt man doch eigentlich ziemlich schnell, wenn man darüber nachdenkt, wo die Handlungen stattgefunden haben, dass diese Menschen eigentlich nicht so weiß sein können, wie wir sie häufig abbilden oder auch im Kopf haben.

Jesus wird weiß wie die Herrschenden

Dietrich: Und warum lässt sich das so schwer verändern? Ich meine, das ist in den Kirchen oder auch in der Bibelwissenschaft klar, dass das Bild nicht stimmen kann. Aber schon vor 100 Jahren musste Max Liebermann ein Bild ummalen, auf dem er Jesus als jüdischen Jungen darstellte. Heute sind es zum Beispiel die Kinderbibeln, die eben die weißgespülten Bilder weitertragen. Warum ist die Veränderung so schwer?

Vecera: Der weiße Jesus ist nicht ganz zufällig entstanden. Anfangs war es nicht so wichtig, dass man Menschen realitätsnah beschreibt und darstellt, sondern dass ihre Funktion dargestellt wird. Und man wollte symbolisieren, dass Jesus eben ein Herrscher war, also stellte man ihn ähnlich wie Zeus dar. Das mitteleuropäische Aussehen kam dann im Mittelalter den Menschen auch wieder ganz gelegen, weil er dadurch eben, wie Sie gerade schon sagten, weniger jüdisch ausgesehen hat. Und auch in der Kolonialzeit und letztendlich dann sogar auch in der NS-Zeit bediente man sich gerne des Bildes des weißen Jesus. So bekam er eben eine absichtsvolle Dimension, die da lautet, weiß sind die Herrschenden.

Menschen mit Einwanderungsgeschichte werden in der Kirche auf wenige Rollen festgelegt, beobachetet Sarah Vecera. Die Theologin wünscht sich deshalb mehr Dialog.© Vereinte Evangelische Mission

Dietrich: Andererseits ist das ein bisschen auch der Clou der Erlösungsvorstellung im Christentum, dass Gott eben in Jesus ein konkreter Mensch geworden ist. Das heißt, man kann die Vorstellung vielleicht genauer an das historische anpassen, man kann sie aber nicht völlig von durch Rassismus geprägten Diskursen lösen.

Vecera: So ist es, man kann es nicht ganz lösen, weil es eben genau diese koloniale Vorgeschichte hat – und die ist nicht wegzudenken. Zwischentitel: Kinder of Color verdienen Repräsentation Dietrich: Wie wichtig ist Ihnen das Bild von Jesus? Vecera: Das ist mir schon wichtig, auch eben die korrekte Darstellung, weil ich mich selbst als Kind of Color in der Kirche zurückerinnere und ich mich nie repräsentiert gesehen habe in der Kirche. Nicht in Kinderbibeln, nicht in Darstellungen, dafür aber eben auf Spendenplakaten und als hilfsbedürftig.

Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass Kinder of Color sich auch repräsentiert fühlen, wo sie denn auch eigentlich repräsentiert waren, nämlich zu Zeiten der Bibel und in der Bibel. Wenn wir bedenken, dass unsere Gesellschaft aus 41 Prozent Kindern mit Migrationsgeschichte besteht, dann ist das eine große Anzahl an Kindern, die es auch verdient haben, repräsentiert zu werden in unserer Kirche, und eben auch noch mal anders willkommen beziehungsweise willkommen zur Mitgestaltung auch eingeladen sind.

Unter dem Deckmantel der Nächstenliebe

Dietrich: Hat der Rassismus in den Kirchen eine eigene Sprache, eine besondere Ausprägung?

Vecera: Ja und nein. Natürlich gibt es in der Kirche ganz offenen Rassismus, auf den beziehe ich mich aber weniger, denn der wird natürlich – und das ist auch gut so – öffentlich an den Pranger gestellt. Viel schwieriger ist es, den Rassismus zu enttarnen, der im Deckmantel der Nächstenliebe daherkommt. Das Narrativ, schwarz sind die Armen, weiß sind die Helfenden, das lieben wir in der Kirche.

Wie ich gerade schon angedeutet habe: Wir helfen so gerne, deswegen sind Menschen of Color schon auch sichtbar in unserer Kirche, auf Fair-trade-Produkten, auf Spendenplakaten, in unseren Fürbittengebeten, in der Diakonie – sie sind eben als Hilfsbedürftige willkommen. Ich sehe aber kaum Menschen of Color, die wirklich auch Kirche mitgestalten, die repräsentiert werden in bildlichen Darstellungen, als Mitgestalter in Leitungsgremien, im Pfarramt selbst, da kommen sie eben weniger vor.

Sie kommen vor auf Gemeindefesten und können ihr exotisches Essen beisteuern – also vermeintlich exotisches Essen – oder durch musikalische Beiträge sich einbringen, aber wirklich als Mitgestalter auf Augenhöhe fehlt es uns an Menschen of Color.

Dietrich: Wenn man gemein ist, könnte man sagen, es bildet aber vielleicht auch genau die Situation in den Gemeinden ab. Denn weißere Orte als evangelische Kirchengemeinden kenne ich kaum.

Vecera: Ja, total. Wenn ich durch die Innenstadt gehe, sehe ich ganz andere Menschen als die Menschen, die mir sonntagmorgens im Gottesdienst begegnen.

Widerstand gegen gutgemeinten Rassismus

Dietrich: Mit diesem wohlmeinenden Rassismus von denen, die es nur gut meinen, können Sie mit dem schwerer oder leichter umgehen als mit dem Rassismus derer, die sich aktiv fürs Hassen entschieden haben?

Vecera: Ich empfinde es als schwerer, weil Hilfe und Gutgemeintes infrage zu stellen, das scheint mir doch an vielen Stellen in der Kirche ein großes Tabu zu sein. Die Absicht steht immer im Vordergrund und verhindert eigentlich eine selbstkritische Auseinandersetzung mit diesen guten Absichten. Obwohl wir eigentlich wissen, dass gut gemeint nicht immer gut ist.

Vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel fest. Wenn ich zum Beispiel durch einen Unfall jemandem ein Bein breche, und es keine böse Absicht war, sondern eben ein Unfall, dann würden wir uns eigentlich immer erst um das gebrochene Bein kümmern und nicht um die Person, die das Bein unbeabsichtigt gebrochen hat, die jetzt Schuldgefühle hat oder empört ist über den Unfall. Bei Rassismus machen wir es aber genau so, wir lassen das Bein häufig links liegen und kümmern uns um die Unfallverursachenden.

Echte Gefühle auf allen Seiten

Dietrich: Also, dass die von Rassismus betroffene Person dann noch jemanden trösten muss, der oder die sie verletzt hat.

Vecera: Genau.

Dietrich: Sagen Sie deswegen, dass man in den Kirchen eigentlich viel weniger über schwarze Menschen reden müsste und mehr über weiße Menschen und über das Weißsein?

Vecera: Ja, wenn ich jetzt in dem Bild bleiben würde, die Schuldgefühle der Unfallverursachenden, das sind ja auch echte Gefühle. Ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie wir uns um das gebrochene Bein kümmern können und gleichzeitig die Unfallverursachenden in den Blick nehmen und uns auch um ihre Gefühle bezüglich der Unfälle kümmern.

Wir dürfen nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und uns nur jetzt um das Bein kümmern, sondern dürfen die andere Person auch nicht ganz da stehen lassen, weil das sind ja echte Gefühle auf allen Seiten. Menschen of Color sind negativ von Rassismus betroffen und dadurch benachteiligt, weiße Menschen sind durch das System bevorteilt. Aber letztendlich haben wir uns alle unsere Rolle in dieser Welt nicht ausgesucht. Auf allen Seiten gibt es, glaube ich, echten Schmerz.

Lernen geht nur gemeinsam

Dietrich: Ich selber bin in der evangelischen Jugend groß geworden, und vieles, das wir damals als zum Beispiel Eine-Welt-Engagement gemacht haben, ist im Rückblick zutiefst peinlich und fragwürdig. Und doch hat mir das auf der anderen Seite auch die Augen geöffnet und vielleicht sogar politisiert auf eine Art, wie das sonst auf dem Dorf außerhalb der Kirche vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre.

Ich erzähle das jetzt nicht, weil ich mir von Ihnen eine Absolution für meine weißen Schuldgefühle erhoffe, sondern ich erzähle das als Hintergrund meiner Frage an Sie als jemand, die sich im Rahmen der Vereinten Evangelischen Mission mit Bildung befasst. Wie kann man gerade in der Kirche aufgreifen, dass Lernen eben selten beim Idealzustand anfängt, sondern immer über Umwege geht und immer schon in bestimmten, von Rassismus geprägten Situationen stattfindet und anfängt?

Vecera: Ich glaube, dass der Austausch da ganz, ganz wichtig ist. In der vereinten evangelischen Mission bieten wir Bildungsformate häufig nur gemeinsam an, also mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland zusammen. So werden gleich unterschiedliche Perspektiven deutlich. Wenn Sie jetzt von Ihren Erfahrungen aus der evangelischen Jugend berichten, und Menschen aus Asien und Afrika dann mit in so einem Bildungsformat sitzen und erzählen, wie sie das wahrnehmen, als ausschließlich Hilfsbedürftige wahrgenommen worden zu sein, dann macht das, glaube ich, ganz, ganz viel.

Begegnung und Austausch ist da unheimlich wichtig, dass wir einander zuhören und dadurch eben auch gut gemeinte Absichten nutzen, um es auch wirklich gut zu machen. Dass wir viele engagierte Menschen in der Kirche haben, das ist ja toll, das ist eine gute Voraussetzung. Aber da jetzt den Bogen zu kriegen, um diesen Willen und das Engagement auch so zu nutzen, dass wir sensibel für Rassismus werden, das können wir, glaube ich, wenn wir einander zuhören und unterschiedliche Perspektiven hörbar machen.

Kirche war nie monokulturell gedacht

Dietrich: Sie ziehen ein ziemlich ernüchterndes Fazit, dass es nämlich nicht viele Orte innerhalb der Kirche gibt, an denen Sie sich richtig wohlfühlen. Warum arbeiten Sie trotzdem in der Kirche?

Vecera: Ich finde das gar nicht so ernüchternd. Ich habe nicht viele Orte, aber ich habe diese Orte – und die lassen mich wirklich hoffen, dass es genug Menschen gibt, um daran zu erinnern, wie Kirche ursprünglich gedacht war. Kirche war nämlich nie monokulturell gedacht, die ersten Gemeinden wurden von Paulus im Neuen Testament gewarnt, dass sie sich nicht spalten sollten, weil eben ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen.

Wenn ich in die Bibel blicke und mir anschaue, mit wem Gott Geschichte schreibt, dann waren es immer Menschen, die am Rande standen, es war nie die Dominanzkultur. Das glaube ich wirklich zutiefst, das hat mich schon mein ganzes Leben lang auch an Gott und an dem christlichen Glauben fasziniert. Dafür will ich einfach laut werden, dass sich die gesamte Kirche daran erinnert und dafür eintritt.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.