Strafverfolgung im Internet

Facebook und andere Plattformen sollten dazu verpflichtet werden, Ermittlungsbehörden Nutzerdaten herauszugeben, findet Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb. © imago / NurPhoto / Beata Zawrzel

Können Klarnamen gegen Hassrede helfen?

07:26 Minuten

Bei Facebook muss man sich mit dem echten Namen anmelden. Dagegen läuft eine Klage vor dem Bundesgerichtshof. Sollte der Staat Klarnamen von Usern verlangen? Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb ist dagegen, selbst wenn Ermittler profitieren würden.

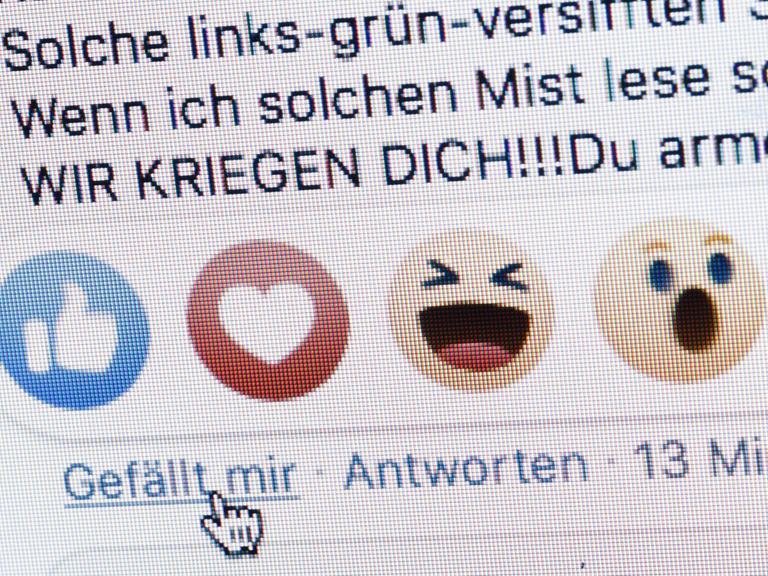

Darf Facebook seinen Usern selbst vorschreiben, mit echtem Namen aufzutreten? Darüber wird der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am morgigen Donnerstag urteilen. Geklagt hatten zwei Menschen, die sich unter Pseudonym angemeldet hatten. Sie wurden nach den aktuell gültigen Regeln des in Meta umbenannten Konzerns gesperrt. Dessen Argument: Die Hemmschwelle für Hassrede und Mobbing sinke bei der Verwendung von Klarnamen. Für die beiden Fälle könnten indes noch alte Nutzungsbedingungen gelten.

Von diesem zivilrechtlichen Streit müsse man das Strafrecht abtrennen, betont der Münchner Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb. Die Frage sei, ob auch der Staat Unternehmen verpflichten sollte, nur Klarnamen zu erheben. Der

Beauftragte der bayerischen Justiz gegen Hate Speech

lehnt das ab: "Letztendlich geht mir das persönlich zu weit."

Facebook erteilt oft keine Auskunft zu Nutzerdaten

Dabei würde die Justiz durchaus Vorteile davon haben, wie Hartleb einräumt: "Für uns als Ermittler wäre es natürlich einfacher, wenn die User Klarnamen angeben und das auch mittels Ausweisdokumenten nachweisen müssten." Der Oberstaatsanwalt bezweifelt allerdings die Umsetzbarkeit bei den Unternehmen: "Da sehe ich praktische Probleme einerseits und andererseits stellt sich da wirklich die Frage der Verhältnismäßigkeit."

Hartleb sieht eine Alternative, für die der Gesetzgeber aktiv werden müsste: Danach sollten die Unternehmen verpflichtet werden, den Strafverfolgungsbehörden die Daten mitzuteilen, die die User ohnehin angeben. Derzeit sei man auf die Auskunftsbereitschaft der Plattformen angewiesen: „Wir erleben es aber leider relativ oft, dass uns die Unternehmen, insbesondere Facebook, hier keine Auskunft erteilen.“

Hassposts können ins Gefängnis führen

Nach Angaben des Oberstaatsanwalts stammen 80 Prozent der Hassposts aus dem rechten oder rechtsextremen Milieu. Im Jahr 2020 habe Bayern 1650 Ermittlungsverfahren geführt und in diesem Jahr bereits 100 rechtskräftige Verurteilungen erwirkt. Das sei "keine schlechte Quote", und die Strafen seien oft erheblich, vor allem bei vorbestraften Tätern: "In diesen Fällen führen einzelne Hassposts tatsächlich ins Gefängnis."

(bth, mit dpa)