Wenn wir flüchtig werden, sind wir zukunftstauglich

Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg eröffnet die Saison mit Shakespeares "König Lear". Edgar Selge in der Titelrolle hat viele Schauerbilder zu bewältigen – Karin Beiers Inszenierung gerät etwas wild und brachial, liefert aber einen kraftvollen politischen Kommentar zur Zeit.

Seit Mai stand ein riesiger Kran mitten im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, um die oberen Ränge des größten Sprechtheaters in Deutschland zu renovieren und restaurieren. Überraschend pünktlich (nicht nur für Hamburger Verhältnisse) und sogar im geplanten Finanzrahmen wurden die Arbeiten abgeschlossen.

Nun kann sich auch Schauspielhaus-Chefin Karin Beier zu Wort melden mit der Inszenierung zur Spielzeiteröffnung. Mit Arbeiten an William Shakespeares Stücken hatte ja die Karriere der Regisseurin begonnen, jetzt nahm sie sich eine der gewaltigsten Herausforderungen des Dramatikers vor: den "König Lear".

Eine Geschichte voller Untergang und politischer Endzeit ist das – und wie so viele im Theater vertraut auch Karin Beier den Geschlechtern nicht mehr. Goneril und Regan jedenfalls, die beiden älteren und strategisch berechnenden Töchter des alten Königs, der da zu Beginn der Geschichte in den Ruhestand gehen will und darum die Herrschaft und das Land aufzuteilen beginnt unter den drei Töchtern, sind unübersehbar und unüberhörbar Männer; und um den Papa (wie der das wünscht) mit Bezeugungen unermesslicher Lebe einzudecken, treten Samuel Weiss und Carlo Ljubek gleich zum Sängerwettstreit an.

Bloß keine Klischees aufkommen lassen

Die beiden Herren wirken nur ein ganz kleines bisschen wie einer Fummel-Farce der Marke "Charleys Tante" entsprungen; Beiers Regie-Absicht wirkt schwerer: die Zuordnungen vertrauter Geschlechterklischees gar nicht erst aufkommen zu lassen. Von Weibern, die hier zu Hyänen werden, von gierigen Megären, die den Papa ausnehmen, kann hier nie die Rede sein. Gleich darauf, wenn die parallele Generationen-Geschichte um den alten Grafen Gloucester beginnt, ist der uneheliche Sohn Edmund, finsterster Finsterling im Stück, gut sichtbar eine junge Frau. So weit, so klar und überzeugend.

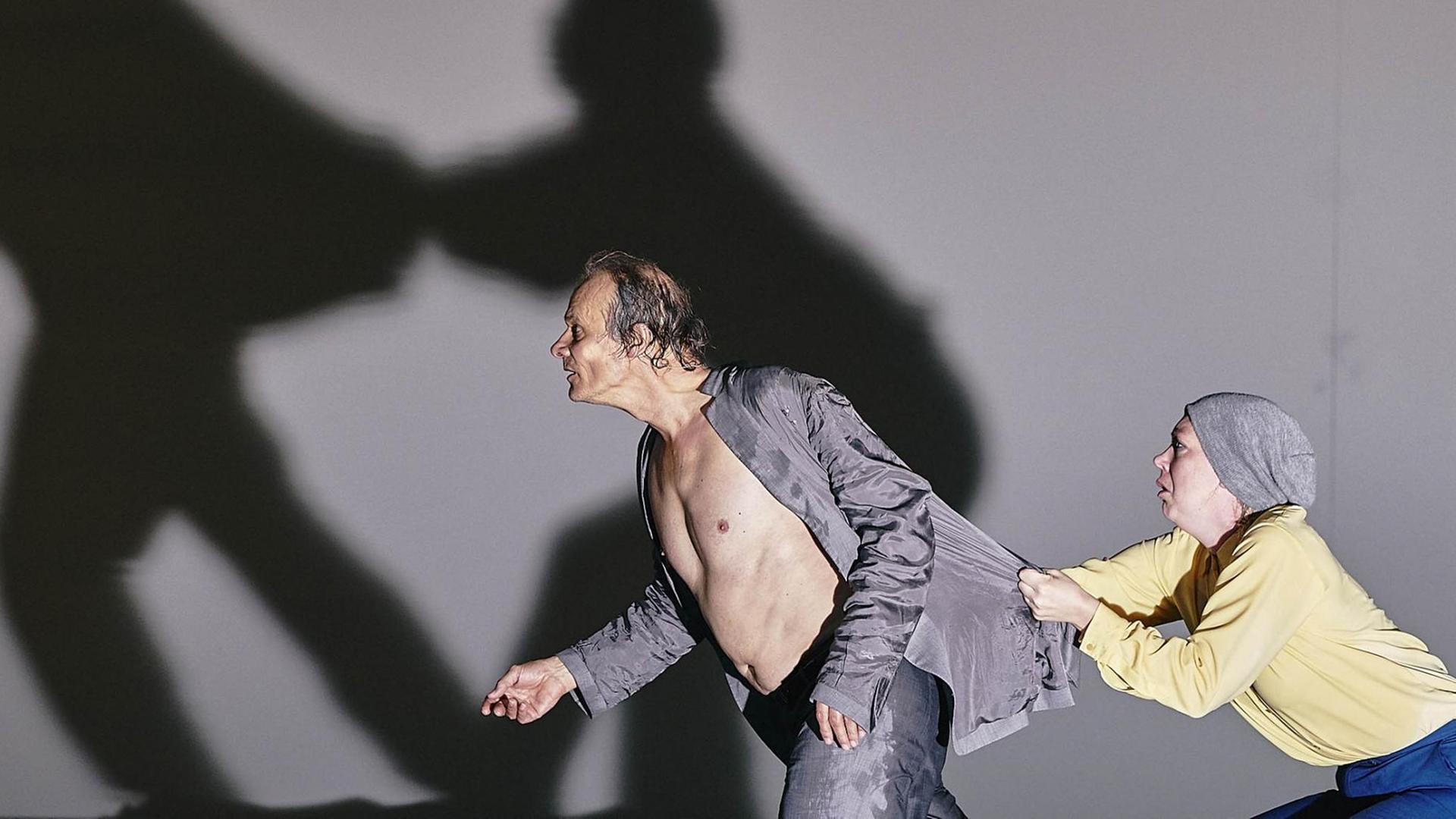

Lina Beckmann, Edgar Selge, Ernst Stötzner, Samuel Weiss, Sandra Gehrling © © Matthias Horn, 2018

Und es gibt noch einige Überraschungen mehr – Cordelia, Lears jüngste Tochter (die, die auch dem Vater zuliebe nicht lügen kann und so den eigenen Erbteil gleich zu Beginn verliert), sehen wir – nachdem sie enterbt und ausgewiesen ist vom wütenden Vater – als dessen Närrin wieder; und weil der bekanntlich (eines von Shakespeares schönsten Rätseln) irgendwann spur- und grundlos aus dem Stück verschwindet, kann Lina Beckmann zum Ende auch wieder die heimkehrende und im Auftrag der Schwestern gemordete Cordelia sein.

So wird Lina Beckmann fast zur Hauptfigur – natürlich neben Edgar Selges Lear. Dem fordert Beier allerlei Exzesse ab – irrlichternd-irrationale Wut zu Beginn, wenn er aus Dummheit und Eitelkeit lauter völlig falsche Entscheidungen über die Erbfolge trifft und dann ein wenig rumpelstilzchenhaft die Missachtung durch die Töchter-Männer durchleidet; tatsächlich nackt im wachsenden Wahnsinn auf freiem Feld in Sturm und Regen (den die bösen Erben hier per Gartenschlauch auf ihn schütten); gegen Ende dann zerrissen zu fast nichts und mit einer Zimmerpflanze im Arm, im Schmerz ums Sterben der geliebtesten Tochter und schließlich selber tot. Selge ist (wie zu erwarten) ein Theater-Ereignis; aber in der Inszenierung hat er so viele Schauerbilder zu bewältigen, dass er nie in Gefahr gerät, die eigene Wichtigkeit zu überschätzen; Närrin Beckmann ist immer in der Nähe.

Nicht aus einem Guss

Die Aufführung steckt voller Fantasien, auch voller Politik. Die ist zuweilen ein bisschen wild und wirr und auch recht brachial dosiert – der Graf von Kent zum Beispiel, Lears treuer Gefolgsmann und ihm auch im schleichenden Untergang maskiert immer auf der Spur, mutiert zum identitären Fundamentalisten und will den König Lear sozusagen immer nur als alten Kaiser Wilhelm wieder haben; Kent-Darsteller Matti Krause poltert auch eine schlimm-radikale AfD-Tirade gegen die Geschlechter-Tauscherei ins Publikum. Sandra Gerling als grundböser (oder grundböse) Edmund markiert scharf den offenen Hass der Jungen auf die Alten in der Gesellschaft. Und nachdem Lears Welt schließlich ganz und gar zerfallen ist, formuliert Jan-Peter Kampwirth als Gloucesters zu Unrecht verstoßener Sohn Edgar die Utopie der Fluchtbewegung – erst wenn wir die Heimat an sich verabschieden, träumt er, wenn wir flüchtig werden und vogelfrei, werden wir zukunftstauglich…

Da klingt wieder Beiers haltbare Haltung durch – seit Jahren lädt sie die Spielzeiteröffnungen am Schauspielhaus auf mit immer klaren, kraftvollen Kommentaren über die Welt-Kultur der Flucht in diesen Zeiten.

Vielleicht ist dieser Umgang mit Lear nicht "aus einem Guss"; dazu stecken zu viele oft verstörende Einfälle im Szenario. Das ergibt aber einen schönen Kontrast zur weißen Kiste, die das Bühnenbild von Johannes Schütz einmal mehr darstellt; wie in vielen Arbeiten für Jürgen Gosch hat diese Schütz-Bühne keine Türen – und darum tritt das Ensemble wieder mal aus den Sesseln in der ersten Saalreihe auf.

Das Ensemble hat starke Säulen, Ernst Stötzner als alter, später blinder Gloucester ist vielleicht die kräftigste. Allerlei Widerspruch mischt sich in den Beifall – kann ein Weltstadt-Publikum etwa immer noch nicht ertragen, dass Menschen nackt sind, wenn sie leiden?