Kolonialismus

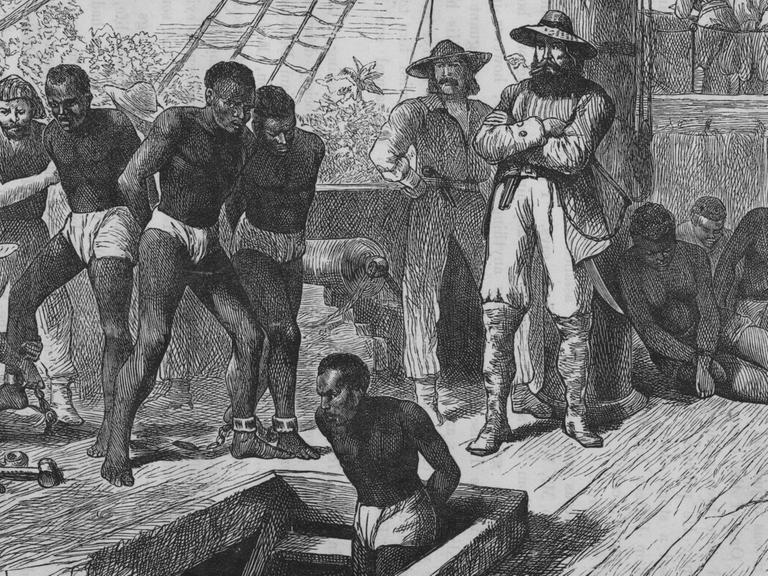

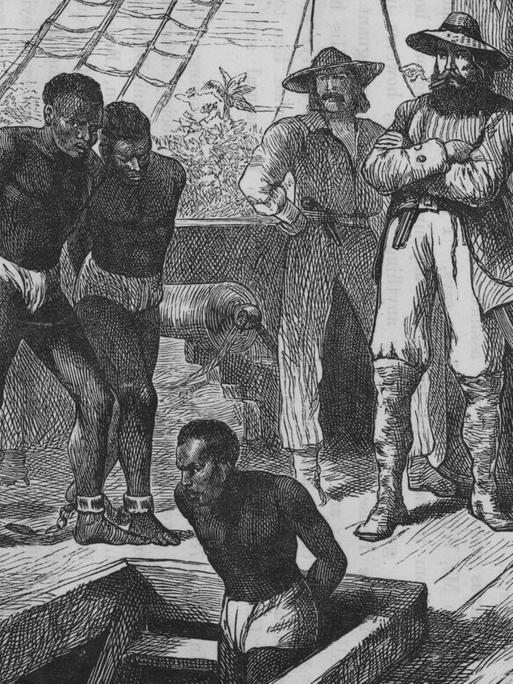

Die Sklaverei bildete in der Antike ein wesentliches Element der Wirtschaft und der Gesellschaftsordnung. © picture-alliance / akg-images / akg-images

Die blinden Flecken der westlichen Demokratien

In Europa wird gerne auf die Demokratiegeschichte bis in die Antike verwiesen. Dass Sklaven und Frauen von demokratischen Prozessen ausgeschlossen waren, wird als Randnotiz erwähnt. Genau dort müssen wir mehr hinschauen, meint die Politologin Ina Kerner.

Demokratie gilt als Errungenschaft und Gütesiegel der westlichen Welt. Ihre Ursprünge macht man meist im antiken Griechenland aus; ihre modernen Varianten führt man auf die Amerikanische und die Französische Revolution zurück. „From Plato to Nato“ lautet die Kurzformel für dieses Narrativ in den USA. Es zieht eine Fortschrittslinie vom antiken Staatstheoretiker Plato bis zum Verteidigungsbündnis NATO.

Kaum Erwähnung findet in der westlichen Erzählung der Demokratie die Haitianische Revolution. Ab 1791 kämpften in der französischen Plantagenkolonie Saint-Domingue Schwarze Menschen gegen die dortige Sklaverei – 1804 verkündeten sie die Republik Haiti. Frankreich verteidigte bis dahin die koloniale Ordnung militärisch – obwohl das den jungen demokratischen Werten eigentlich hätte widersprechen müssen.

Westliche Demokratien harmonierten mit Sklaverei

Ähnliches gilt für die Amerikanische Revolution von 1776. Ort und Kontext dieser Revolution war eine europäische Siedlungskolonie auf amerikanischem Boden. Ihre zentralen Akteure waren weiße Siedler, deren Freiheitsinteressen in erster Linie sie selbst betrafen. Wie schon im antiken Griechenland harmonierte die in diesem Fall neu gegründete westliche Demokratie mit Sklaverei – und der Sklaverei unterworfen wurden Menschen, die man zu diesem Zweck eigens aus Afrika heranschiffte.

Die vielen Nationen der amerikanischen Urbevölkerung waren ebenfalls nicht einbezogen in die US-amerikanische Demokratie, im Gegenteil: Sie wurden von ihrem angestammten Land vertrieben und in Reservate umgesiedelt; ihre Kinder wurden bis weit ins 20. Jahrhundert in Internaten kaserniert und zwangsassimiliert. Man sprach dabei von Zivilisierung.

Rassismus als Basis der Ungleichbehandlung

Legitimiert wurde das alles durch rassistische Differenzdiskurse, entwickelt und verbreitet in Wissenschaft und Kultur. Diese Diskurse verfochten die Vorstellung, die Menschheit ließe sich sinnvollerweise in Rassen mit je unterschiedlichen Charaktereigenschaften und Eignungen einteilen.

Sie machten es möglich, sehr viele Menschen vom eigentlich in der Demokratie ja bewusst allgemein formulierten Status des Menschen und Bürgers kategorisch auszunehmen. Man sprach ihnen schlicht die demokratische Eignung ab. Für Frauen galt übrigens lange Ähnliches.

Diese Exklusionsgeschichte der modernen Demokratie wirft diverse Fragen auf. Zunächst: Was bedeutet es, dass sie die ebenfalls modernen Formen des Rassismus selten bekämpft, sondern im Gegenteil institutionalisiert hat? Und warum wird das Einhergehen von demokratischem Anspruch, Kolonialismus, Sklaverei und modernem Rassismus in der Selbstbeschreibung der westlichen Demokratie so selten benannt und oft bagatellisiert?

„Plato to NATO“ ist eher eine Heldenerzählung als eine selbstkritische Bestandsaufnahme. Dabei war der Kolonialismus mit seinem großen Arsenal entmenschlichender Praktiken meist etwas ganz anderes als Zivilisierung – und leider wohl weit mehr als eine Jugendsünde des ansonsten gut demokratischen Westens, über die sich unterm Strich hinwegsehen lässt.

Für Veränderungen braucht es Druck

Wenn nun also die These stimmt, dass die moderne Demokratie dem modernen Rassismus von Anbeginn einen institutionellen Rahmen bot, muss dringend systematisch untersucht und diskutiert werden, inwieweit das auch heute noch der Fall ist. Indizien gibt es leider viele, von Black Lives Matter bis zum Geflüchtetenlager Moria. Ferner muss man sich wohl eingestehen, dass sich Demokratien kaum automatisch vom Rassismus entkoppeln werden.

Dazu braucht es mehr: Druck von der Straße zum Beispiel, gute Antidiskriminierungspolitik, aber auch einen Bewusstseinswandel bei jenen, die weiterhin beschweigen und verharmlosen. Hierzu könnte rassismus- und kolonialismuskritische Bildungsarbeit beitragen. In den Schulen und anderswo. Der Idee und Praxis der Demokratie käme das sicher zugute.