Meinung

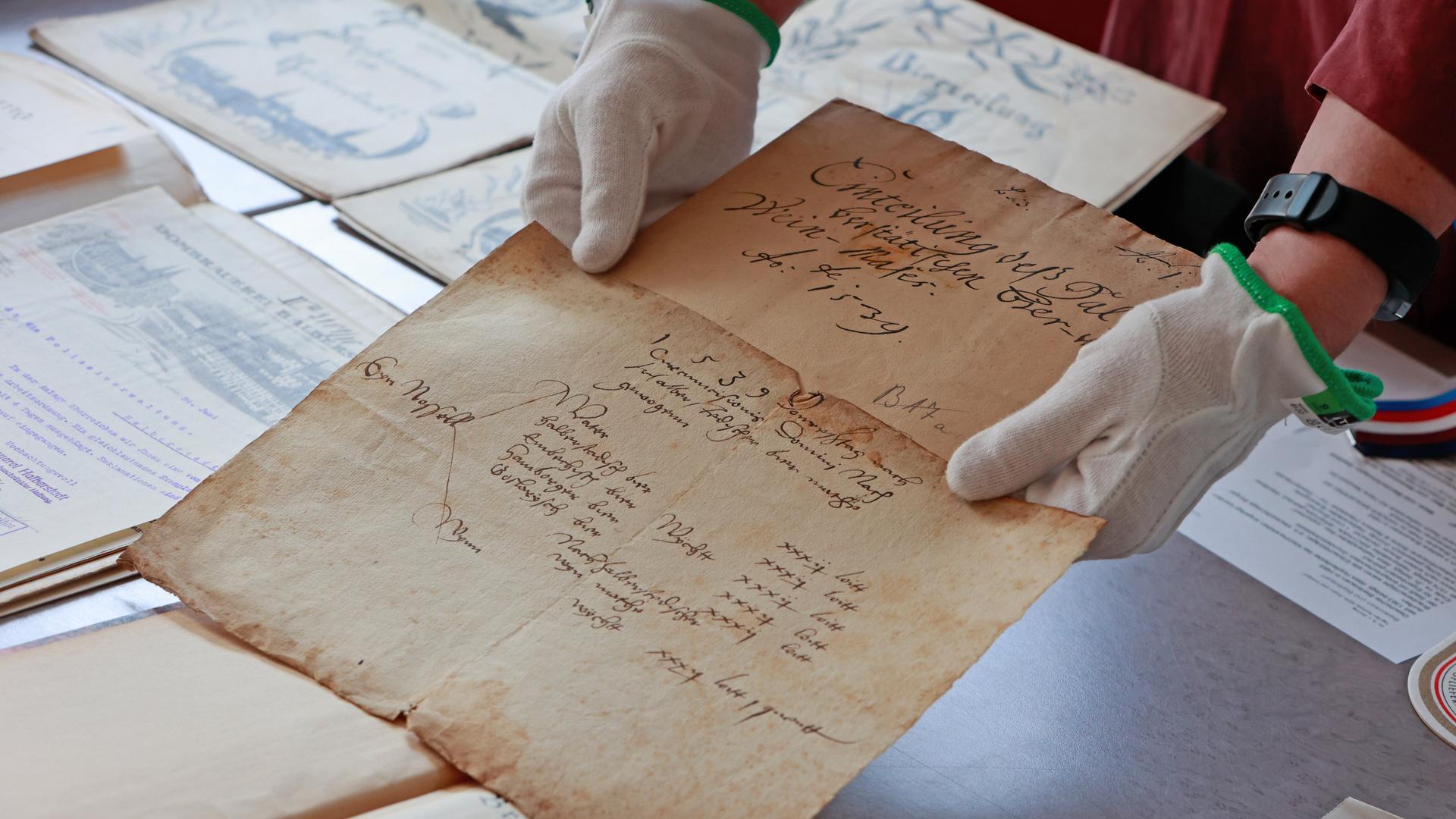

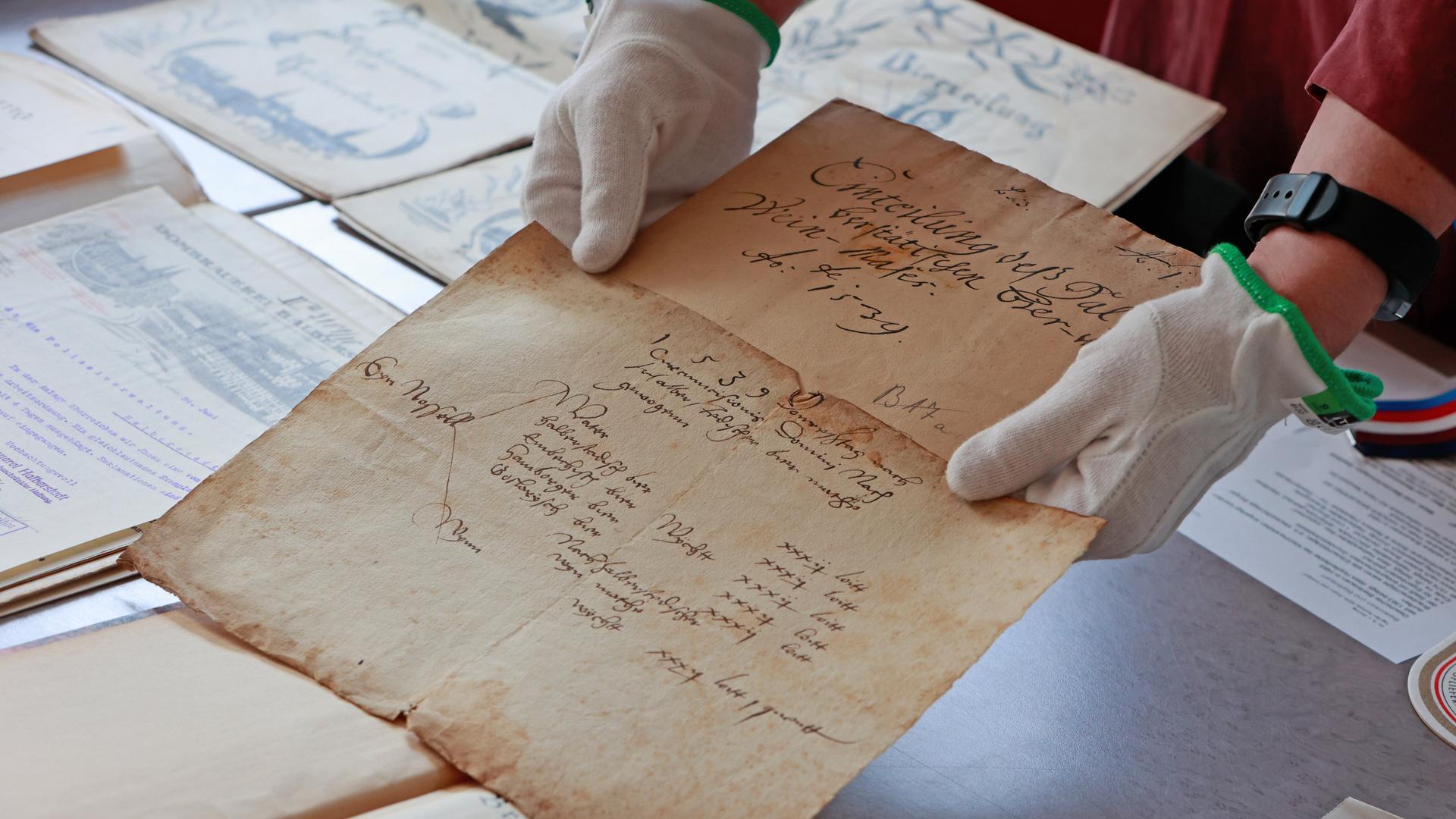

Original oder KI? Im Geschichtsstudium wird Quellenkritik wegen der künstlichen Intelligenz wichtiger, unterstreicht der Historiker Thomas Brechenmacher. © picture alliance / dpa / Matthias Bein

Gefälschte Quellen - KI fordert Historiker heraus

Historiker sollten ein gesundes Misstrauen haben. Das gilt nicht zuletzt gegenüber scheinbar echten Dokumenten. Diese vermeintlichen Quellen können sich schnell als Produkte der künstlichen Intelligenz herausstellen, zeigt Thomas Brechenmacher auf.

Es gibt noch Überraschungen, sogar für Historiker. Mir liegt ein Schreiben des Münchner Erzbischofs, Michael Kardinal Faulhaber, an den Führer der NSDAP, Adolf Hitler, von 1930 vor. Obwohl der Schriftwechsel des Kardinals ziemlich gut erforscht ist, kannte dieses Dokument bisher niemand. Ein sensationeller Quellenfund?

Oberflächlich gut, aber nicht perfekt

Zugegeben, der Inhalt des Schreibens ist etwas fischig. Zuerst stellt sich der Bischof höflich vor: „Mein Name ist Michael Faulhaber, und ich schreibe Ihnen als Vertreter der katholischen Kirche.“ Er weist auf die Bedeutung hin, die die NSDAP jüngst erreicht habe: „Die Bewegung, die Sie ins Leben gerufen haben, hat zweifellos eine beträchtliche Anzahl von Anhängern gewonnen. Ihre Führungsrolle und Ihr Einfluss sind offensichtlich, und viele Menschen sehen in Ihnen einen starken Führer, der das Land wieder auf den Weg des Erfolgs führen kann.“

Dann formuliert der Kardinal aber „tiefe Bedenken“ über die NS-Bewegung, da ihre Grundlagen „im Widerspruch zu den Grundsätzen der katholischen Lehre“ stünden, und äußert schließlich den Wunsch, „dass wir in einen konstruktiven Dialog eintreten können, um Missverständnisse zu klären und gemeinsam nach Lösungen für die Herausforderungen unseres Landes zu suchen.“

Natürlich konnte dieses Dokument bisher niemand kennen. Sein Autor ist auch nicht der Kardinal, sondern eine KI, nämlich ChatGPT. Eingesetzt im Rahmen eines studentischen Seminars, um herauszufinden, wie überzeugend sich Geschichtsquellen manipulieren lassen. Oberflächlich gut, zum Glück aber noch nicht perfekt.

Im Politikersprech des 21. Jahrhunderts

Um misstrauisch zu werden, muss man noch nicht einmal nach der Materialität des Stückes fragen, ob es als handschriftlicher Entwurf, als Originalausfertigung auf dem erzbischöflichen Briefpapier vorliegt und welches Archiv es aufbewahrt?

Nein, es genügt festzustellen, dass dieses Schreiben in einem dem Erzbischof ganz fremden Duktus verfasst ist. Hätte sich der Kardinal 1930 überhaupt herabgelassen, sich persönlich an den Anführer einer extremistischen Krawallpartei zu wenden, noch dazu mit artiger Selbstvorstellung? Sogar Hitler wusste genau, wer Faulhaber war. Das ganze Schreiben kommt im Politikersprech des 21. Jahrhunderts daher, nicht aber in der noch am Latein geschulten, metaphernreichen und rhetorischen Formalität einer erzbischöflichen Kanzlei aus der ersten Hälfte des zwanzigsten.

Geschichtsfälschungen gab es schon immer. Weil Geschichte eine legitimatorische Funktion hat, ließ sich auch mit gefälschten Quellen etwas beweisen. Die Konstantinische Schenkung ist wohl die berühmteste aller Fälschungen, die Hitler-Tagebücher die berüchtigtste. Aber bis dato war es einigermaßen aufwendig, solche Fälschungen herzustellen. Im Zeitalter der KI geht es auf den sprichwörtlichen Knopfdruck. Ein Schreiben wie das vermeintliche Faulhabers an Hitler ist in einer Minute ausgeworfen.

Immerhin: Die KI geht nicht so weit, den Bischof einen Lobgesang auf den NS-Führer anstimmen zu lassen. Einer solchen Aufforderung widersetzt sie sich, gar nicht einmal unintelligent. Da die KI mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, kommt etwas heraus, was nicht gänzlich unwahrscheinlich ist, nicht komplett widersinnig.

Studium wird anspruchsvoller

Auch wenn aber der Text nicht unwahrscheinlich ist, ist er doch falsch. Das KI-Dokument stammt eben aus einer virtuellen Welt und ist kein Zeugnis einer vergangenen, wirklich gewesenen Welt.

Angesichts dieser beunruhigenden KI-Möglichkeiten sind Kernkompetenzen von Historikern, wie sie im akademischen Unterricht und in der forschenden Praxis vermittelt werden, mehr gefragt denn je. Es ist die neue Stunde der Quellenkritik. Man kommt dem Fake nur auf die Schliche durch harte Plausibilitätsprüfung.

Diese setzt aber fundierte Kontextkenntnisse ebenso voraus wie Urteilskompetenz auf der Basis originaler Quellenlektüre. Man muss die mehreren Tausend Seiten der veröffentlichten Faulhaber-Akten nicht zur Gänze gelesen haben. Aber man muss sich am wahren Duktus des Kardinals schulen. Das Geschichtsstudium wird durch KI also kaum weniger anspruchsvoll – eher mehr.