Meinung

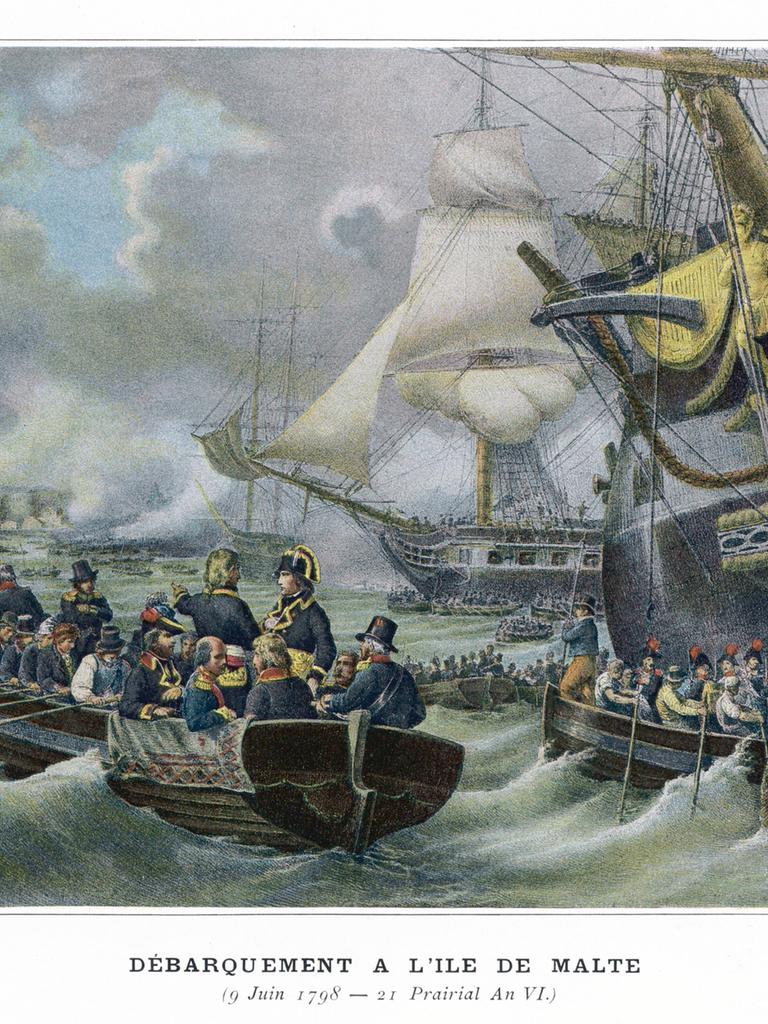

Wie wird KI künftig Napoleon Bonaparte (1769-1821) bewerten? Bisher gilt er als umstritten: genialer Feldherr, aber auch machthungriger Eroberer © imago images / UIG / via www.imago-images.de

KI verändert unser Geschichtsbild grundlegend

04:38 Minuten

Ob Napoleon oder Gorbatschow - jede Generation bewertet Geschichte und ihre großen Gestalten neu. Künstliche Intelligenz macht daraus Mathematik: Durch KI wie ChatGPT bestimmen Daten unser Bild von Historie. Es droht das Ende von Innovation.

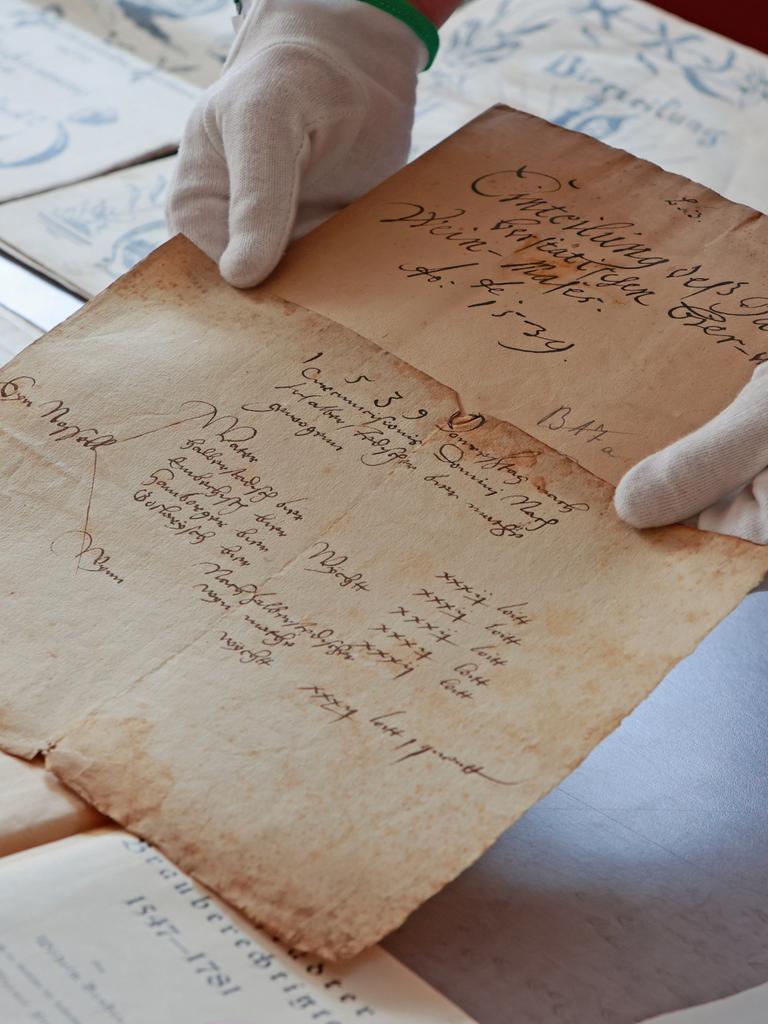

Im Vokabular der Gedächtnisforschung formuliert, dient der Archivar dem Speichergedächtnis und die Historikerin dem Funktionsgedächtnis. In Analogie zum Computer ist das Speichergedächtnis die Festplatte und das Funktionsgedächtnis der Arbeitsspeicher, der aus den Tiefen der Festplatte die aktuell benötigten Daten holt.

Welche Daten das sind, bestimmen im Rahmen der Gedächtniskultur, diskurspolitisch gesagt, die Wortführer der Gesellschaft. Sie sind es, die per Medien, Schulen, Universitäten oder Gedenktagen nur das ins kollektive Gedächtnis der Gegenwart aufsteigen lassen, was dem politisch gewünschten Entwurf der Vergangenheit entspricht. Unliebsames Erinnerungsmaterial bleibt im Dunkel des Archivs – bis seine Stunde unter der Regie anderer Wortführer gekommen ist.

So war das früher. Seit dem Internet ist das anders. Alles, was dort geschieht, und das ist bekanntlich immer mehr, wird gespeichert. Jedes flüchtige Jetzt in den sozialen Medien füllt den Datenpool, aus dem die Soziologen, Marketingspezialisten und Geheimdienste sich tiefere Erkenntnisse über die Gesellschaft versprechen.

Damit wird der Archivar als Sammler überflüssig, während die Historikerin oder eben Soziologin nach wie vor anhand des gespeicherten Materials Vergangenheit und Gegenwart der Gesellschaft aufbereitet. Die Perspektive dieser Aufbereitung ist gesellschaftlich und persönlich bestimmt. In verschiedenen historischen Kontexten schaut die Geschichtsschreibung anders auf Napoleon oder Gorbatschow.

KI formuliert ihre Wortfolgen nach Wahrscheinlichkeit

Seit Künstlicher Intelligenz ist auch das anders. Sprach-KI wie ChatGPT betrachtet die Daten, an denen sie trainiert wird, nicht aus einer bestimmten weltanschaulichen Perspektive. Sie formuliert ihre Ansichten, genauer ihre Wortfolgen, nach dem Kriterium der Wahrscheinlichkeit.

Was im Archiv am häufigsten beieinander steht, wird übernommen. Die Texte, die sich daraus ergeben, sind keine Gedanken der KI, sondern statistische Kalkulationen. Befragen wir also einen Chatbot über Napoleon oder Gorbatschow, erfahren wir, was die meisten Menschen dazu denken, sofern sie im Archiv ihren Abdruck hinterlassen haben.

Geschichtsschreibung wird so zu einer mathematischen Angelegenheit, womit die KI die Historikerin ebenso überflüssig macht wie zuvor das Internet den Archivar.

Der Mainstream von gestern wird bestimmend

Auch das ist noch nicht alles. Schließlich wird selbst der Mensch überflüssig. Denn die von ihm im Archiv gesammelten Daten werden es mengenmäßig bald nicht mehr aufnehmen können mit all den Texten, die von der KI aus den schon vorliegenden Daten generiert worden sind.

Selbst wenn alle Historikerinnen morgen anders auf Napoleon oder Gorbatschow blicken würden, sie hätten keine Mehrheit im Archiv. Da können sie noch so viele Fachaufsätze schreiben, sie wären immer durch den Mainstream von gestern überstimmt. Durch KI und Internet immunisiert sich die Vergangenheit gegen ihre Neubewertung.

Techniker beschreiben diese Situation als Feedback-Loop und Modell-Kollaps, Geisteswissenschaftler sprechen vom Ouroboros-Effekt. Ouroboros heißt griechisch "schwanzverzehrend" und verweist auf das altägyptische Bildmotiv der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Es ist ein in sich geschlossener Kreislauf, völlig autark gegenüber seiner Umwelt, weil er sich unaufhörlich von seinen eigenen Ausscheidungen ernährt. Eine Autarkie, die wie eine Art Filterblase erscheint, die alles Fremde von sich fernhält.

Genau das steht uns nun bevor, wie nun einige Studien und Debatten über die Langzeitfolgen der KI besagen. Es wäre das Ende der Innovation; die ewige Wiederkehr des Gleichen, die Nietzsche einst genau so beschrieb: „Allem Zukünftigen beißt das Vergangene in den Schwanz.“ Mit der KI, so scheint es, liegt die Zukunft der Zukunft im Vergessen ihrer Vergangenheit.

Roberto Simanowski ist Kultur- und Medienwissenschaftler. Nach Professuren an der Brown University in Providence, der Universität Basel und der City University of Hongkong lebt er als Medienberater und Buchautor in Berlin und Rio de Janeiro. Zu seinen Veröffentlichungen zum Digitalisierungsprozess gehören „Facebook-Gesellschaft“ (Matthes & Seitz 2016) und „The Death Algorithm and Other Digital Dilemmas“ (MIT Press 2018).