Empathie lässt sich lernen

Studenten der Medizin sollen künftig besser auf die spätere Kommunikation mit Patienten vorbereitet werden. Besonders schwierig für Ärzte: das Überbringen schlechter Nachrichten.

"Sie haben Krebs." Wie sagt man einen solchen Satz als Arzt? Mediziner brauchen jede Menge kommunikative Kompetenz, doch viele haben schlicht nicht gelernt, wie man ein existenzielles Gespräch führt und sind in solchen Situationen auf ihr Bauchgefühl angewiesen.

Das soll sich nun ändern, der erste Kommunikations-Lehrplan für das Medizinstudium soll zukünftig deutschlandweit angehende Ärzte umfassend auf den Kontakt mit schwerkranken Menschen vorbereiten. Entwickelt wurde das Curriculum am Universitätsklinikum Heidelberg. Es sei für alle Berufsgruppen im Krankenhaus schwierig, mit existenziellen Situationen umzugehen, sagte die Oberärztin Jana Jünger im Deutschlandradio Kultur. Sie hatte die Projektleitung inne.

Das Gespräch im Wortlaut:

Liane von Billerbeck: Es ist eine Mitteilung, die einen trifft wie ein Schlag, die Mitteilung: Sie haben Krebs. Die Tatsache an sich ist ja schon schlimm genug, aber wie sagt man einem Menschen so etwas, wie übermittelt man eine solche Diagnose, die ja bei vielen von uns noch immer verbunden ist mit Schmerz, Siechtum und Tod. Man sollte annehmen, dass Ärzte in spe so etwas in ihrem Medizin-Studium gründlich lernen, aber so war es bisher offenbar nicht.

Heute wird in einer Pressekonferenz das erste Muster-Curriculum für Arzt-Patienten-Kommunikation vorgestellt, gefördert vom Bundesgesundheitsministerium innerhalb des nationalen Krebsplans war das Uniklinikum Heidelberg federführend, mitgearbeitet haben alle 37 deutschen medizinischen Fakultäten.

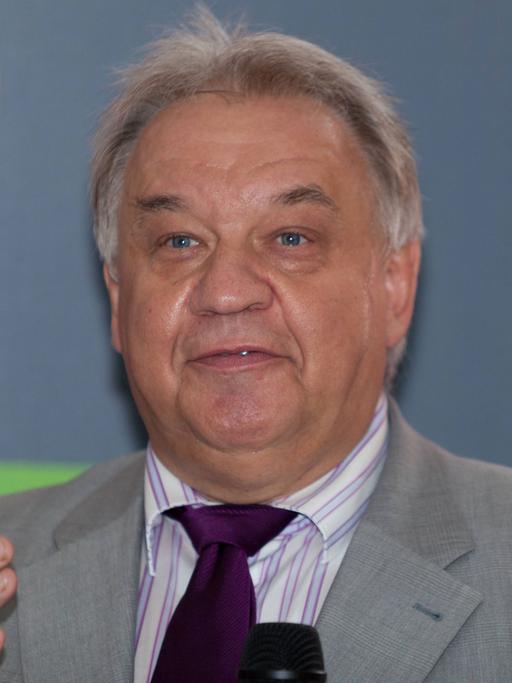

Projektleiterin ist Jana Jünger, sie ist Oberärztin in Heidelberg, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Frau Jünger ich grüße sie.

Jana Jünger: Ich grüße Sie, guten Morgen.

Billerbeck: Frau Jünger, wie sage ich es meinem Patienten, dass sie oder er Krebs hat? Warum wird das erst jetzt ins reguläre Medizinstudium aufgenommen, dass Ärzte in spe lernen, gut mit ihren Patienten zu kommunizieren?

Jünger: In den letzten Jahren hat sich schon sehr viel an den Fakultäten getan. Aber das ist an den verschiedenen Standorten heute noch sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Es kann in manchen Fakultäten sehr gut gelehrt werden und trainiert werden und an anderen Fakultäten ist es überwiegend theoretisch. Und gerade so etwas wie das Überbringen einer ernsten, einer schwerwiegenden Diagnose wie einer Krebs-Diagnose, die, wie Sie sagen, ja bei den Patienten häufig Schock auslösen oder große Ängste, Verunsicherung, alles kommt ins Wanken, das kann man nicht theoretisch üben. Das muss man wirklich praktisch, zum Beispiel mit Schauspielpatienten trainiert haben, damit man lernt, auch angemessen mit den Emotionen, die er Patient zu Recht hat, umzugehen.

von Billerbeck: Dann erklären Sie uns das doch mal, wie das jetzt passiert. Was lernen Medizinstudierende da, um zum Beispiel so eine Diagnose zu überbringen?

Schon die Vorbereitung auf ein Patienten-Gespräch ist wichtig

Jünger: Das fängt an mit Dingen, da würden Sie sagen, die sind doch eigentlich ganz selbstverständlich oder banal. Das bedeutet, dass die Studierenden lernen, sich richtig auf so ein Gespräch vorzubereiten. Und das bedeutet, dass man in so einem Gespräch zum Beispiel sich nicht vornimmt, zu viel zu packen. Zum Beispiel die Aufklärung über alle Nebenwirkungen von einer Chemotherapie kann ein Patient in dem Moment in der Regel gar nicht verstehen, weil er dann emotional so überwältigt ist, dass das zu viel ist.

Das heißt, der Student muss sich erst mal richtig vorbereiten. Dazu gehört auch – und das ist leider keine Selbstverständlichkeit – dass er herausfindet: Was weiß der Patient schon? Heutzutage kommen die Patienten ja nicht meistens zum Erstkontakt zum Behandler, sondern gerade ein Patient, bei dem eine Tumordiagnose im Raum steht, hat oft schon viele Untersuchungen hinter sich.

Und der dritte Punkt – auch der wird banal klingen, ist aber nicht immer gewährleistet – ist, dass man sich einen ruhigen Raum sucht. Einen Raum sowohl zeitlich als auch örtlich, wo das Gespräch adäquat überbracht werden kann. All das gehört zum Bereich Vorbereitung. Im Gespräch selbst sollte man das, was man an Informationen vermittelt, immer an die Bedürfnisse des Patienten anpassen.

von Billerbeck: Das ist ja nicht so einfach, denn jeder Patient, jeder Mensch – das wissen wir alle – braucht eine andere Ansprache, auch gerade in so einem extremen Fall. Der eine will Klartext hören und der andere will es eher in eine Zuckerschicht verpackt.

Jünger: Da haben Sie völlig recht und das ist aber genau das, was die Studierenden lernen müssen. Das bedeutet, dass sie einerseits immer wieder Pausen machen, um zu schauen auch, was ist bei dem Patienten denn angekommen. Dass sie dem Patienten auch Zeit geben, die Informationen zu verarbeiten. Dass sie nachfragen und vor allem – und das wird häufig unterschätzt – dass sie auf nonverbale Signale achten.

von Billerbeck: Mein Eindruck bei Krankheitsfällen in Familie und im Freundeskreis war des Öfteren, dass Pflegekräfte, also Schwestern und Krankenpfleger viel – in Anführungsstrichen – normaler mit schwerer Erkrankung und auch der Mitteilung und den Folgen umgehen konnten. Die sagen konnten auch, da ist jemand im Sterben oder schwer erkrankt et cetera. Ärzte dagegen verhielten sich, ja, ich will mal sagen, verhuschter, hilfloser. Hat das auch mit dem Selbstbild der Mediziner zu tun: Ich will eigentlich retten, hier kann ich nichts mehr tun, was um Himmels Willen sag ich denn jetzt bloß?

Existenzielle Situationen sind für alle Berufsgruppen schwierig

Jünger: Ich würde eher sagen, es ist für alle Berufsgruppen sehr schwierig, mit solchen lebensbedrohlichen Themen, mit letztendlich existenziellen Grundfragen umzugehen. Das ist niemand in die Wiege gelegt, weder den Pflegenden noch den Ärzten noch den anderen Heilberufen. Und ich denke vielleicht, was Sie meinen, ist, dass Ärzte natürlich auch noch mehr dieses Ideal haben, ich will das heilen können oder man will das wirklich richtig gut machen und hofft natürlich, dass das dann wieder zu einer Heilung führt.

Was für die Pflegenden oft ein Problem ist, und das darf man nicht unterschätzen: Wenn ein Patient zum Beispiel von einem Arzt, einer Ärztin aufgeklärt wurde und es hat keine gute Übergabe dann an die Pflegenden stattgefunden, dass die das gar nicht wissen, dass die dann vielleicht in das Zimmer reinkommen und finden einen Patienten vor, der völlig weinend zusammengebrochen ist.

von Billerbeck: Nun ist das das erste Muster-Curriculum für Arzt-Patienten-Kommunikation. Wie kommt denn Ihr Projekt bei der Ärzteschaft an?

Jünger: Insgesamt sehr gut, würde ich sagen. Wir sind sehr überrascht oder auch erfreut, dass sich so viele beteiligen. Und wir wissen heute, dass eine gute Kommunikation dem Patienten die Ängste vor einer Operation nehmen kann oder sie zumindest reduzieren kann, dass es den Heilungsverlauf positiv beeinflusst, dass die Schmerzen auch weniger sind. Also dass insgesamt nicht nur der Patient subjektiv besser fühlt, sondern man kann es mittlerweile objektiv auch finden. Und dass es auch so was Burn-out bei Ärzten reduziert!

Gute Kommunikation ist erlernbar und für alle wichtig

Also, eine gute Kommunikation zu lernen ist für alle wichtig. Und früher dachte man, na gut, wenn man es nicht kann, das ist dann halt nicht so geschickt, der soll ins Labor gehen, der Kollege. Aber heute wissen wir, das ist lernbar, man kann sogar Empathie lernen. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, dass gerade Studierende, die oft einfach von den Emotionen des Patienten so überwältigt waren, dass sie im Stress dann ungünstige Dinge gesagt oder gemacht haben, dass die gerade von dem Training profitieren, weil sie in einem geschützten Raum üben können, ohne dass es irgendjemand was Schlimmes antut. Und die sagen, ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn ich in solche Gespräche gehen muss.

von Billerbeck: Danke an Jana Jünger, Oberärztin in Heidelberg und Projektleiterin des ersten bundesweiten Kommunikationslehrplans für Medizinstudierende, damit die von Anfang an lernen, gut mit ihren Patienten reden zu können. Heute wird dieses Muster-Curriculum in Heidelberg vorgestellt. Danke, Frau Jünger!

Jünger: Gerne, danke schön!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.