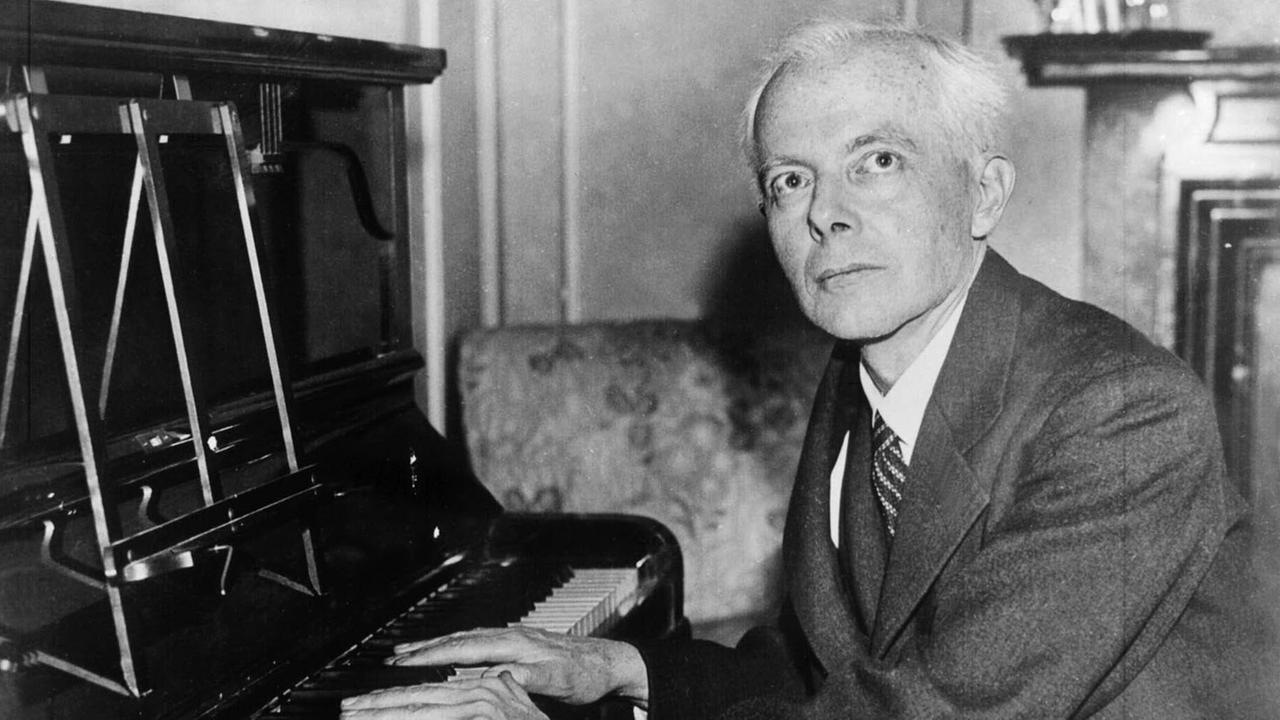

"Von Anfang an orchestral gedacht"

Das Bratschenkonzert von Béla Bartók ist zweifellos eines der wichtigsten Violakonzerte des 20. Jahrhunderts. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Fassungen.

Das Bratschenkonzert von Béla Bartók ist zweifellos eines der wichtigsten Violakonzerte des 20. Jahrhunderts. Doch der Tod des Komponisten verhinderte im Jahr 1945 die Fertigstellung der Arbeit. Sein Schüler Tibor Serly ergänzte später die Fragmente zu einem spielbaren Konzert. 1995 entstand ein weiterer Versuch. Doch sind diese Fassungen den Intentionen Bartóks gerecht geworden? Welcher Version ist der Vorzug zu geben?

Beim Restaurieren historischer Kunstschätze gibt es immer wieder Streit unter Kunsthistorikern und Architekten. In beiden Berufsgruppen kämpft die eine Fraktion dafür, ein historisch geschlossenes Bild des Kunstwerkes wiederherzustellen und Lücken durch stilistisch passende Ergänzungen aufzufüllen. Die andere Fraktion kämpft für Transparenz. Sie will sogenannte "Zeitschichten" sichtbar stehen lassen und nimmt dafür auch ästhetische Brüche im Gesamteindruck hin.

Auch in der Musik gibt es solche Auseinandersetzungen um "richtige" Fassungen.

Das im Juli 1945 entstandene Konzert für Viola und Orchester von Béla Bartók ist ein exemplarischer Fall für einen solchen Disput, und damit ein ideales Objekt für einen Vergleich verschiedener Aufnahmen.

Im Studio zu Gast ist Hartmut Rohde, Professor für Viola an der Universität der Künste Berlin. Er hat das Manuskript Bartoks und die nachträglich von fremder Hand ergänzten Spielfassungen des Konzertes unter historischen und künstlerischen Gesichtspunkten untersucht und das Werk selbst häufig aufgeführt. Im Gespräch mit Christine Anderson werden die Vor- und Nachteile der beiden hauptsächlich bekannten Fassungen von Tibor Serly (1949) und Nelson Dellamaggiore / Peter Bartók (1995) erläutert. Aufnahmen des Werkes mit William Primrose, Yehudi Menuhin, Janos Starker, Wolfram Christ, Hong-Mei Xao, Tabea Zimmermann, Yura Lee und Maté Szücs illustrieren die Argumentation.