Programmtipp:

Am Montag, den 7. April, spricht Sabina Matthay im Politischen Feuilleton von Deutschlandradio Kultur über War Lords in der afghanischen Politik. Sie thematisiert den Zwiespalt zwischen Klientel-Politik und dem erwachenden Interesse an politischen Inhalten, insbesondere unter jungen Afghanen - ein Ergebnis sowohl der medialen Öffnung Afghanistans als auch der zum überwiegenden Teil vom Ausland finanzierten Bildungsoffensive im Land.

"Ich gelte als so eine Art drittes Geschlecht"

Zweimal hat sich die Journalistin Sabina Matthay bei ihrer Arbeit in Afghanistan unter einer Burka versteckt, ist aber vor allem auf große Offenheit gestoßen. Sie hofft auf das politische Interesse junger Afghanen.

Deutschlandradio Kultur: Von 2008 bis 2011 waren Sie ARD-Hörfunkkorrespondentin in Südasien und sind auch heute noch als freie Autorin viel in der Region - vor allem in Afghanistan - unterwegs. Ende dieses Jahres wird sich die Nato von dort zurückziehen. Was kommt dann, Frau Matthay?

Sabina Matthay: "Ja, Afghanistan gehörte zu meinem Korrespondentengebiet, aber es ist auch das Land, wo ich am meisten gearbeitet habe. Ich habe mich dort deutlich weniger fremd gefühlt - so merkwürdig das klingt - als in Indien, wo unser Studio beheimatet ist. Es fasziniert mich bis heute.

Und ich finde das dieser Transformationsprozess, der dort 2002 nach der Invasion der internationalen Truppen und der internationalen Hilfsorganisationen begonnen hat, der ist für mich noch lange nicht beendet. Und auch wenn dort Ende 2014 die Isaf, die Nato dort abzieht, das geht immer noch weiter.

Ich persönlich bin zuversichtlich, ich glaube, wer auch immer jetzt am Wochenende oder noch eher wahrscheinlich - in der zweiten Runde als Präsident für Afghanistan gewählt wird, wird auf jeden Fall das Truppenstationierungsabkommen für die Folgemission unterzeichnen, weil die Afghanen sehr genau wissen, dass sie ohne internationale Hilfe im Augenblick noch nicht auf eigenen Beinen stehen können. Das gilt militärisch, ganz genau wie entwicklungspolitisch."

Was bedeutet der Abzug für die Frauen in Afghanistan? Besteht da Grund zur Sorge?

Matthay: "Ja, besonders dann, wenn wir uns entwicklungspolitisch im starken Maße zurückziehen, wenn zum Beispiel die Gelder für Frauenprojekte zurückgehen, oder für Frauenhäuser. Vor allem afghanische Aktivisten äußern die Befürchtung, dass sie dann keine Mittel mehr haben, um die Frauen zu stärken. Und das hat eigentlich nichts mit den Taliban zu tun. Das hat etwas mit dieser sehr konservativen, patriarchalisch geprägten afghanischen Gesellschaft, vor allem auf dem Lande, aber auch in den Städten zu tun.

Eine afghanische Familie - der Mann vorneweg, Mutter und Tochter spazieren hinterher.© picture alliance / dpa / ©sebastien Joly/Wostok Press

Denn obwohl in den letzten 12, 13 Jahren die Frauen jetzt wieder ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können, in Grenzen, vielerorts aber trotzdem, und obwohl sie - vor allem im Norden - eine Bewegungsfreiheit habe, die sie vorher nicht hatten, gelten immer noch Ehrenregeln. Zum Beispiel der 'Paschtunwali' - der Ehrenkodex der Paschtunen, der sagt, dass die Ehre einer Familie vor allem vom Verhalten der Frauen abhängt. Und das bedeutet, dass eine Frau sich nicht ihren Ehepartner selber wählen kann, in erster Linie. Wenn sie auch nur den Anschein von Widerstand erweckt, wird sie schwer bestraft - manchmal sogar von Staatswegen, auch dann, wenn sie gar nicht Schuld ist, also bei Vergewaltigungen zum Beispiel.

Das ist eine kurios anmutende Anekdote, aber, die Vertreterin einer Menschenrechtsorganisation in Kabul hat mir erzählt, sie treffe oft auf junge Frauen, die von Zuhause weglaufen und die sagen, eigentlich hätten sie das nur getan, damit sie zur Schule gehen könnten. Oder die auch bereit sind, sich verheiraten zu lassen, weil sie wissen, dass der Mann sie zur Schule gehen lassen wird. Das ist einerseits deprimierend, aber andererseits ist es doch auch prima, dass die Frauen das Bewusstsein dafür haben, dass in der Bildung für sie eine Art Rettung liegen könnte."

Sind Sie als Frau und Journalistin auf Probleme gestoßen?

Matthay: "Nein, im Gegenteil. Ich habe nie Probleme gehabt, Gesprächspartner für mich zu interessieren, und das war ganz egal, ob das jetzt nen Bettler war oder nen Händler oder ob das der Außenminister von Afghanistan war. Die haben immer sehr gerne mit mir gesprochen, ich bin immer mit großem Respekt behandelt worden.

Man ist interessiert an einer Ausländerin, natürlich gelte ich als etwas anderes, so eine Art drittes Geschlecht eigentlich, man möchte einfach wissen, diese Fremde, was will die eigentlich von uns. Ich habe die Afghanen immer als sehr offen für Gespräche und auch fürs Auskunft geben empfunden - wesentlich mehr als ich das bei meiner Arbeit in Deutschland oder überhaupt im westlichen Ausland erlebt habe."

Als Journalistin brauchen sie vor allem Kontakte. Wie haben Sie ihr Netzwerk in Afghanistan aufgebaut?

Matthay: "Das ist unwahrscheinlich wichtig, ganz besonders in Afghanistan. Ich war als Korrespondentin zwar in Delhi beheimatet, bin aber alle vier bis sechs Wochen nach Afghanistan geflogen und habe mich da ne Woche oder zwei aufgehalten. Vor allem in Kabul, ich bin oft in den Norden, die Provinz Balkh geflogen, wo auch die Bundeswehr ist, und bin dort aber zivil gereist, und dann habe ich manchmal so kleine Ausflüge nach Kandahar, nach Herat unternommen oder nach Uruzgan.

Und da, wo ich öfter hingefahren bin, habe ich immer wieder auch Bekannte abgeklappert, wo ich einmal war, bin ich wieder vorbeigekommen. Und vielleicht habe ich dann ein Gespräch geführt, das nicht direkt in ein aktuelles Stück einfloss, aber ich habe diesen Kontakt gehalten und das ist sehr sehr wichtig.

Und das ist übrigens etwas, das zum Beispiel die Militärs feststellen, was auch Entwicklungshelfer feststellen, die nämlich in recht kurzen Zeitabständen ausgewechselt werden, auch die Diplomaten. Das Militär bleibt ja nicht länger als ein Jahr, die Diplomaten selten länger als zwei Jahre, und das heißt, jeder muss immer wieder von vorn was Neues aufbauen. Für die Afghanen bedeutet das, da ist ein ständiger Wechsel, ich weiß nie, wer das ist, was soll ich mich um den eigentlich noch kümmern. Ich reise immer noch dorthin und habe ein gutes Netzwerk - bis heute."

Man hat öfter von den Gefahren gehört, die sich Übersetzer aussetzen, die für die Militärs arbeiten. Wie ist das mit denen, die für westliche Journalisten arbeiten?

Matthay: "Ich habe das in meiner Zeit nie erlebt. Man muss dazu auch sagen, als Zivilistin ist man natürlich was anderes, zumal als weiblicher Zivilist ist man was anderes als ein Militär, und die Übersetzer verdienen übrigens auch sehr gut, sie kennen das Risiko, und sie können immer sehr gut einschätzen, wenn man zum Beispiel über Land fährt oder sich irgendwo im Raum bewegt, wie auch ich mich zu verhalten habe.

Ich habe mich zweimal seit 2008 unter einer Burka versteckt, das eine Mail in Kandahar und einmal im Norden in einem Gebiet, das auch von Taliban kontrolliert war. Weil wir da durchgefahren sind und einfach nicht wollten, dass jemand spitz kriegt, dass da ne Westlerin - also auch heiße Beute - sitzt. Und da habe ich mich dann eben angepasst, da verlasse ich mich dann auch auf das, was mir mein Übersetzer, mein "Fixer", also ein Ortsansässiger, der dann auch Kontakte herstellt zur Honoration und anderen, was der mir sagt.

Ich wüsste nicht, dass ein "Fixer" von den Taliban jemals dafür abgestraft worden sei, dass er Kontakte zu Westlern hat. Im Gegenteil: Die Aufständischen merken sich solche Leute, und nutzen sie dann selber, um ihre Propaganda zu lancieren, und die Afghanen, klug wie sie sind, 'bürgerkriegsklug' geworden natürlich auch, wissen genau, wie sie das einzuordnen haben."

Waren Sie selbst schon einmal einer akuten Gefahr ausgesetzt?

Matthay: "Zum Glück nie. Oder ein einziges Mal vielleicht, da habe ich einen Freund in der Provinz Baghlan besucht, da gibt es auch Taliban, Sohn eines Tadschikenfürsten dort. Ich habe dort übernachtet in dem Haus der Familie. Das war ein wunderbarer Abend, und am nächsten Tag hat er mir und meiner Begleiterin dann gesagt, ja, das sei jetzt schon heikel gewesen. Weil sich Gerüchte auch schnell verbreiten, das fällt sofort auf, dass jemand Neues irgendwo hinkommt. Aber da merkt man eben auch wie wichtig es ist, dass man Leute kennt, die in einer Gemeinschaft verwurzelt sind. Also ein Tadschikenfürst, der wird nicht sofort angegriffen.

Wie bewegen Sie sich durch das Land?

Matthay: "Ich bewege mich entweder mit dem Flugzeug von Kabul nach Kandahar zum Beispiel oder nach Herat, auch deswegen, weil es nen langer Weg ist und weil die Ringstraße innerhalb der äußeren Grenzen Afghanistans gebaut wurde, weil die teilweise auch unter der Kontrolle von Kriminellen beziehungsweise von Aufständischen ist - zu gefährlich.

Aber in Kabul mit dem Taxi, also ganz normales Taxi, auch das, was die Afghanen benutzen, das fällt am allerwenigsten auf. Es gilt die Faustregel, je normaler das Gefährt, desto sicherer ist man selber auch. Was anlockt, was Neugierige, Kriminelle und auch Aufständische anlockt, das sind die gepanzerten Wagen, auf denen dann vielleicht auch noch UN draufsteht. Da ist sicher, da ist fette Beute drin, und auf so was richten sich dann oft auch die Angriffe."

Und wo übernachten Sie, wie ist die afghanische Küche und haben Sie vielleicht schon mal Opium geraucht?

Matthay: "Opium habe ich noch nie geraucht (Lachen), ich habe es ein einziges Mal in flüssiger Form verabreicht bekommen, aber das war in Indien.

In den Städten ist man inzwischen durchaus auch auf Westler eingerichtet, da gibt es Hotels. Sie müssen sich übrigens auch vorstellen, dass es inzwischen ne ganze Reihe von wohlhabenden Afghanen gibt, die auch schätzen in einem Hotel mit fließendem Wasser und Toilette und Satelliten-Empfang und W-Lan, gibt es alles, ja, zu nächtigen. Und das Ganze sieht dann ein bisschen anders aus als bei uns. Die Vorstellung der Afghanen von Luxus entspricht eher so Tausendundeine Nacht, mit viel Strass und Glitzer. Aber es gibt auch ganz einfache Gästehäuser in Privathäuser, dass man auf den ganz normalen Matratzen auf dem Fußboden nächtigt.

Und was die Küche angeht: Viele Rezepte sind über die Kriege verloren gegangen. Afghanistan erlebt ja im Grunde seit 1989 Krieg und Konflikt. Und ich glaube etwa ein Drittel der Afghanen leben außerhalb des Landes, da werden Kochkünste oft vernachlässigt. Aber, die Frau, die gut kochen können, die tuns auch. Das ist dann ne Küche, die viel auf Hülsenfrüchten und Reis basiert, und Fleisch. Also Pilaws zum Beispiel oder so Fleisch-Schmorgerichte, Gemüse gibt’s dann auch dazu, aber es steht nicht im Mittelpunkt. Ich bin keine Vegetarierin, die sind richtig schlecht dran, es ist immer irgendwie Fleisch dran, die gucken dann in die Röhre, für die gibt es nur Joghurt und Brot. Und man wird dann von Afghanen ganz mitleidig angeguckt, 'kein Fleisch? Vielleicht nen bisschen Hühnchen?'."

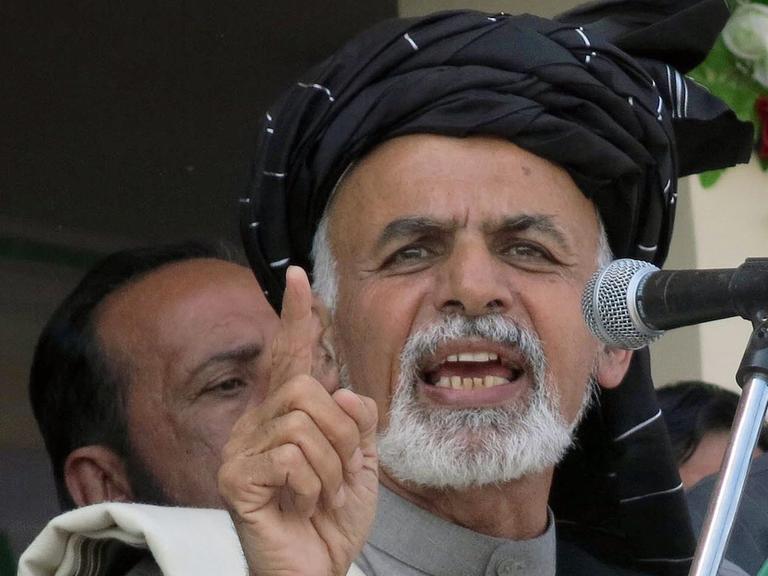

Präsidentschaftskandidat Ashraf Ghani während einer Wahlkampfrede in Herat, Afghanistan, am 30. März 2014.© picture alliance / dpa / Jalil Rezayee

Können Sie uns noch einen kleinen Ausblick geben, wohin entwickelt sich die Gesellschaft, was hat der Präsidentschaftswahlkampf gezeigt?

Matthay: "Es gibt vor allem unter jungen Afghanen ein erwachsendes politisches Interesse. Jetzt vor allem, im Wahlkampf, erlebt man ein kurioses Phänomen. Einerseits sind in jeder der acht Wahlkampfteams War Lords drin. Also Leute, die aufgrund ihrer heroischen, oft anrüchigen Vergangenheit als ethnische Fürsten Wählerstimmen anziehen und sichern können.

Andererseits gibt es besonders in den Städten junge Leute, eine gebildete Schicht, die davon profitiert hat, dass sie in den letzten 12, 13 Jahren zur Schule und auch zur Universität gehen konnten, besonders, weil das Ausland den Aufbau des Schul- und Universitätswesens finanziert. Und die sich wirklich für Themen interessieren und auch nachfragen wollen.

Das merkt man auch daran, dass einer der drei Spitzenreiter davon profitiert, der Mann heißt Ashraf Ghani, ehemaliger Weltbank-Mitarbeiter, studierter Anthropologe, hat die meiste Zeit seines Lebens im Westen verbracht. Der hat zwei Bücher darüber geschrieben, wie man 'failed states' wieder aufbaut. Und das hat der zum Programm gemacht - und das kommt an.

Es kommt auch an, dass sich Kandidaten im Fernsehen den Debatten stellen. Dass sie Konkretes zu sagen haben zu einzelnen Themen, und besonders die jungen Leute sind eben davon angezogen, weil die wissen wollen, wie es weitergehen soll mit ihrem Land. Die sind nicht so wie ihre Eltern und Großeltern, die einfach ergeben hinnehmen, was der Standesfürst sagt."