Walter Benjamins Sehnsuchtsort

10:07 Minuten

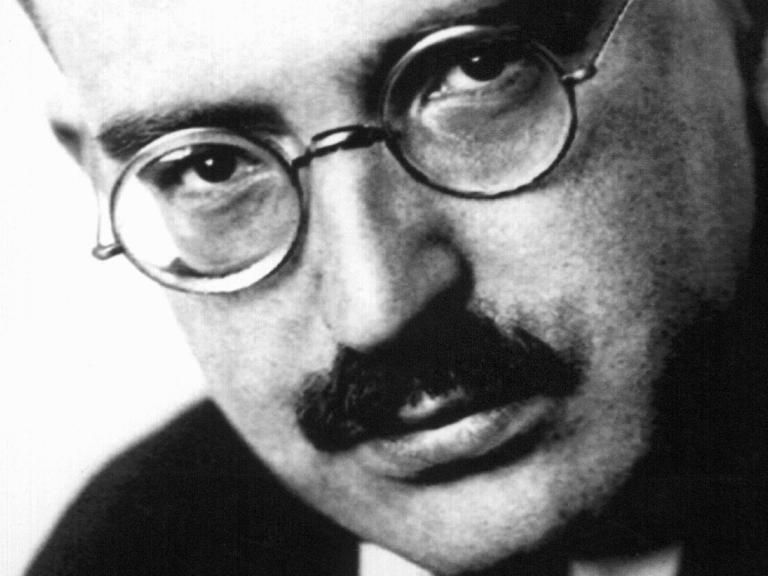

Wohl kein literarisches Lebenswerk hat eine derartige Nachwirkung entfaltet wie Walter Benjamins "Berliner Kindheit um 1900". Benjamin beschreibe darin auch das bürgerliche Leben, sagt Herausgeberin Nadine Werner.

Frank Meyer: Über den Philosophen und Essayisten und Übersetzer Walter Benjamin ist wahnsinnig viel geschrieben worden, über seine Ideen und Theorien vor allem. Unter seinen Werken gibt es eins, das besonders gut zugänglich und einfach sehr, sehr schön ist: sein Buch "Berliner Kindheit um 1900". Dieses Buch hat auch eine interessante Geschichte hinter sich, mit einem in der Pariser Bibliothèque Nationale versteckten Typoskript zum Beispiel.

Jetzt gibt es die "Berliner Kindheit" zum ersten Mal in einer kritischen Ausgabe. Was die zeigt und was Benjamins "Berliner Kindheit" überhaupt erzählt, das besprechen wir jetzt mit Nadine Werner. Sie ist eine der Herausgeberinnen der kritischen Benjamin-Ausgabe im Suhrkamp-Verlag.

Können Sie uns vielleicht erst mal an ein, zwei Beispielen, Texten aus der "Berliner Kindheit" zeigen, wovon Walter Benjamin da erzählt?

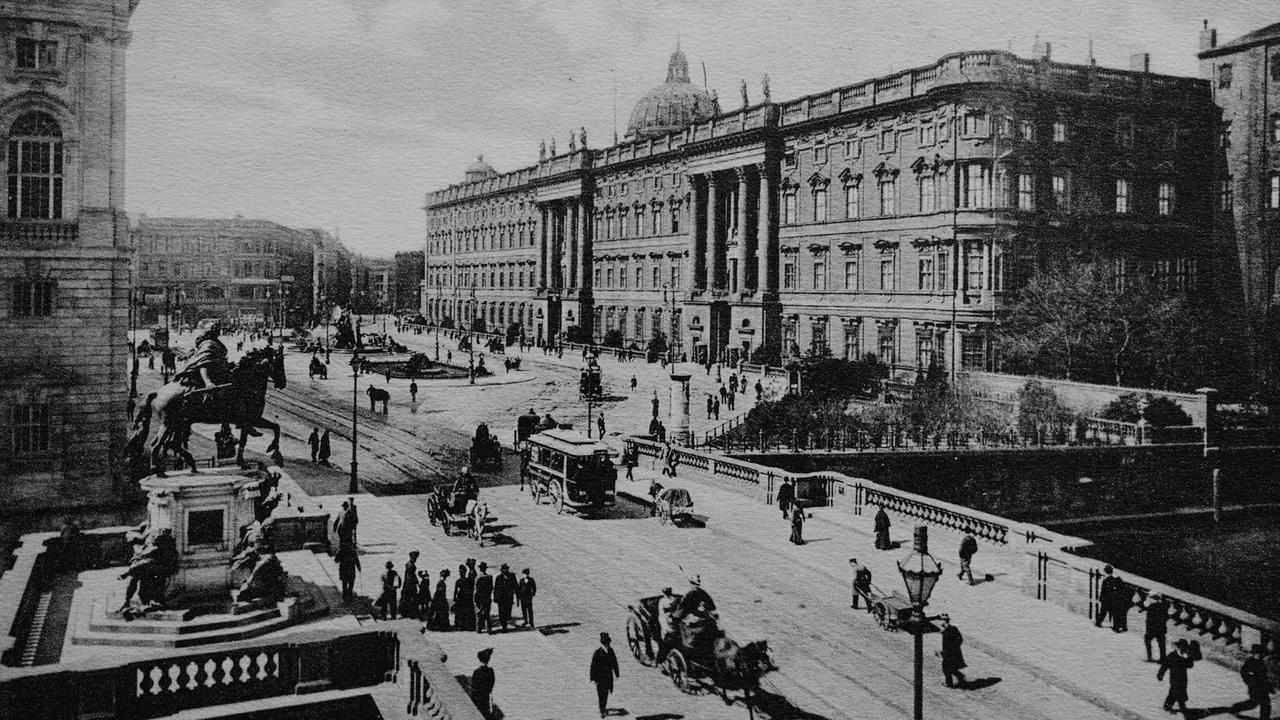

Werner: Benjamin erzählt über seine Kindheit in Berlin, und er macht das einmal anhand von bestimmten Orten: Es gibt ein Stück, das heißt "Die Siegessäule", es gibt ein Stück, das heißt "Tiergarten", da beschreibt er seine Kindheitserfahrungen mit der Stadt.

Und es gibt auch ganz viele Stücke, die drehen sich um Gegenstände, wie zum Beispiel der "Lesekasten", das ist ein Stück, das ich besonders gerne mag. Da beschreibt er, wie er mit einem Lesekasten, also wie ein kleiner Setzkasten, in den man Buchstaben hineingesetzt hat, lesen und schreiben gelernt hat und wie ihn aber auch die Erinnerung an den Lesekasten... Da ist so eine große Sehnsucht nach der Kindheit da, aber er kann dahin nicht zurück.

Benjamin wuchs wohlhabend auf – und wurde später arm

Meyer: Und aus diesen vielen kleinen, kurzen Texten entsteht so ein Panoramabild, so ein Bild von eben einer Berliner Kindheit um 1900?

Werner: Ja, das würde ich sagen. Es gibt Stücke, die haben schon so einen sozialkritischen Hintergrund, also wenn er das bürgerliche Leben dieser Zeit beschreibt und was das alles ausblendet, also wie das Kind Armut in der Stadt noch wahrnimmt, während die Erwachsenen sich eher wegdrehen, aber es gibt Stücke, bei denen hat man den Eindruck, die zeigen ein sehr einsames Kind, das sich eher mit Gegenständen in der Wohnung beschäftigt.

Meyer: Und weil Sie von der Armut in Berlin gerade sprechen, Walter Benjamin selbst war aber kein armes Kind, oder? Er kam eher aus gehobenen Verhältnissen?

Werner: Definitiv. Er wuchs wohlhabend auf, mit Kindermädchen, Dienstmägden und allem, was so dazugehört, und wurde dann erst später arm, als Erwachsener.

Meyer: In so einer kritischen Ausgabe, wie Sie die jetzt erarbeitet haben, da sieht man alle Textvarianten und Streichungen und Fassungen, also man sieht auch, wie so ein Text tatsächlich entstanden ist beim Autor. Vielleicht können wir bei Ihrem Beispiel bleiben, wenn Sie uns mal erklären, wie sich so ein Text entwickelt hat und wie man das sieht in Ihrer Ausgabe.

Meyer: In so einer kritischen Ausgabe, wie Sie die jetzt erarbeitet haben, da sieht man alle Textvarianten und Streichungen und Fassungen, also man sieht auch, wie so ein Text tatsächlich entstanden ist beim Autor. Vielleicht können wir bei Ihrem Beispiel bleiben, wenn Sie uns mal erklären, wie sich so ein Text entwickelt hat und wie man das sieht in Ihrer Ausgabe.

Berliner Stadtschloss und Kurfürstenbrücke um 1900.© imago/imagebroker

Werner: Ja, dafür ist ein ganz gutes Beispiel ein Stück, "Komplex" nenne ich das jetzt mal, denn Benjamin hat den Titel geändert. Und wenn man dann die Varianten mit unterschiedlichen Titeln so zusammennimmt, dann ergibt das so einen Komplex. Der hat den Titel "Erfüllter Wunsch – zu spät" oder "Zu spät gekommen" und "Wintermorgen".

Und in diesem Komplex ist es so, dass Benjamin erst mal einen Wintermorgen beschreibt als Kind. Er liegt im Bett, das Kindermädchen kommt herein, zündet das Feuer im Ofen an, legt einen Bratapfel hinein, und das Kind wird langsam wach. An diese Erinnerung knüpft sich an, dass er immer Angst hatte als Kind, zu spät zur Schule zu kommen. Und dann gibt es eine Fassung, da schreibt er erst über das Kindermädchen und dann über das Zu-spät-zur-Schule-kommen und kehrt dann wieder zurück zu dem Ofen.

Damit war er offensichtlich nicht zufrieden, und dann kann man weiterblättern und sehen, es gibt eine Fassung, in der hat er alles, was mit dem Kindermädchen und so weiter zu tun hat, weggestrichen, und es bleibt nur noch das Zu-spät-zur-Schule-kommen, eine ganz kurze Passage, übrig. Und das Weggestrichene ist dann wieder in eine neue Version eingewandert, da geht es dann nur noch um das Kindermädchen und um den Bratapfel und so weiter.

Daraus werden dann zwei eigenständige Texte, also er hat es aufgegeben, es irgendwie miteinander zu verknüpfen. Es ist einmal ein Text, der heißt "Zu spät gekommen", und es entsteht aber auch der Text "Wintermorgen" daraus. Man kann in der Edition ganz schön sehen, fast als würde man Benjamin über die Schulter gucken beim Schreiben, also das ist ganz spannend, finde ich.

Sehnsucht nach der Stadt seiner Kindheit

Meyer: Jetzt hat Walter Benjamin ja diese Texte auch in einer ganz besonderen biografischen Situation geschrieben. Er hat 1932 damit angefangen, da war er noch in Berlin, und die Texte dann aber vor allem im Exil geschrieben oder daran weitergearbeitet, denn er hat im September 1933 – er kam ja aus einer jüdischen Familie, er hat ja Deutschland verlassen. Was hat denn die Arbeit an diesen Texten, also auch die Erinnerung an diese Kindheit an einem Ort, der für ihn nicht mehr erreichbar war, was hat das für ihn selbst bedeutet?

Werner: Da würde ich gerne einen Satz vorlesen aus dem Vorwort, der sogenannten "Fassung letzter Hand". Nur diese Fassung hat ein Vorwort, und da schreibt er das so schön, wie ich es gar nicht besser zusammenfassen könnte, und zwar schreibt er:

"Im Jahr 1932, als ich im Ausland war, begann mir klar zu werden, dass ich in Bälde einen längeren, vielleicht einen dauernden Abschied von der Stadt, in der ich geboren bin, würde nehmen müssen. Ich hatte das Verfahren der Impfung mehrmals in meinem inneren Leben als heilsam erfahren. Ich hielt mich auch in dieser Lage daran und rief die Bilder, die im Exil das Heimweh am stärksten zu wecken pflegen – die der Kindheit – mit Absicht in mir hervor."

Also es ist eine Situation, in der, glaube ich, eine große Unsicherheit herrscht, Sehnsucht – nicht nur nach der Kindheit, sondern auch nach der Stadt, in der man aufgewachsen ist –, die das Ganze auf jeden Fall initiiert.

Meyer: Walter Benjamin konnte einige dieser Texte ja veröffentlichen, in Zeitungen zum Beispiel. Im Jahr 1940 hat er versucht, über Spanien und Portugal in die USA zu gelangen, und er hat sich auf dem Weg in dieses weitere Exil das Leben genommen in einem spanischen Grenzort, Portbou heißt dieser Ort. Was hat er denn mit dem Manuskript für die "Berliner Kindheit" gemacht bei dieser Flucht?

Meyer: Walter Benjamin konnte einige dieser Texte ja veröffentlichen, in Zeitungen zum Beispiel. Im Jahr 1940 hat er versucht, über Spanien und Portugal in die USA zu gelangen, und er hat sich auf dem Weg in dieses weitere Exil das Leben genommen in einem spanischen Grenzort, Portbou heißt dieser Ort. Was hat er denn mit dem Manuskript für die "Berliner Kindheit" gemacht bei dieser Flucht?

Eine handschriftliche Fassung von "Berliner Kindheit" hatte Walter Benjamin an Theodor W. Adorno und seine Frau Gretel geschickt. © dpa/ picture-alliance / Manfred Rehm

Werner: Ich hoffe, er hatte nicht noch eine Fassung dabei und die ist verloren gegangen. Nein, er hat, bevor er sich auf den Weg gemacht hat, eine handschriftliche Fassung an die Theodor W. und Gretel Adorno geschickt und hat geschrieben: Verwahrt es bitte! Und es gab ein Typoskript, das er 1938 hat herstellen lassen, und das hat er versteckt in der Bibliothèque Nationale.

Meyer: Also eine abgetippte Fassung des Manuskripts.

Werner: Genau, richtig. Also er ist zweigleisig gefahren, er hat eine Fassung, die zuletzt bearbeitete, hat er in Paris gelassen und dort versteckt, und die Handschrift oder wirklich ein Konvolut von einzelnen Manuskriptblättern hat er zu den Adornos geschickt, damit die darauf aufpassen.

Das erste Buch in Deutschland nach dem Krieg

Meyer: Und Theodor W. Adorno hat auch, soweit ich weiß, dann die erste Buchausgabe der "Berliner Kindheit" herausgegeben in den 50er-Jahren?

Werner: Genau, 1950, und es war das erste Buch von Benjamin, das in Deutschland erschienen ist nach dem Krieg, und das, denke ich, hat auch einen besonderen Grund. Ich glaube, dass es tatsächlich wenige Texte von Benjamin gibt, die so schön sind, so zugänglich und die zu dieser Zeit einen Autor wie Benjamin quasi wieder zurückbringen konnten. Das war eine gute Idee von Adorno, das Buch rauszugeben.

Meyer: Und dieses in der Nationalbibliothek Frankreichs, das ist ja auch eine Rieseninstitution, da ein Manuskript oder Typoskript zu verstecken, das ist ja eine interessante Idee. Was ist geworden aus diesem Typoskript?

Werner: Er kannte jemanden, der dort gearbeitet hat, Georges Bataille, und ihm hat er mehrere Materialien übergeben, und einen Teil davon hat tatsächlich auch Adorno gefunden – er hat sich auf die Suche gemacht nach Benjamins Tod, er hat ganz viele Sachen gesammelt.

1981 ging der Philosoph Giorgio Agamben in die Bibliothèque Nationale und hat dort, soweit ich es weiß, einfach irgendwo auf einer Karteikarte oder so die Notiz gefunden "Benjamin-Materialien" oder "Benjamin-Manuskripte" und hat sich das dann bringen lassen und hat dann, glaube ich, sehr gestaunt, als er gesehen hat, was er da bekommen hat.

"Es ist jetzt eine ganz andere 'Berliner Kindheit'"

Meyer: Jetzt führen Sie all das zusammen in Ihrer kritischen Ausgabe, all diese Fundstücke, diese verstreuten Materialien zur "Berliner Kindheit". Wenn man das jetzt alles so zusammen hat und so bearbeitet und kommentiert – es gibt einen riesigen Kommentarband von Ihnen zu dieser Ausgabe –, hat man dann noch mal einen anderen Blick auf dieses Werk, die "Berliner Kindheit", als Sie vorher hatten?

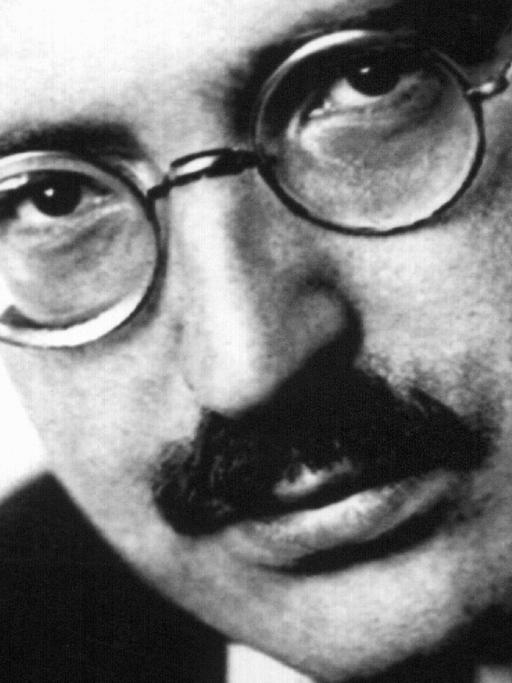

Werner: Ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, es ist jetzt eine ganz andere "Berliner Kindheit", die vorliegt, als die, die wir bislang kannten. Also alle, die bislang die "Berliner Kindheit" gelesen haben, in diesem dünnen Suhrkamp-Bändchen, "Fassung letzter Hand" oder auch in den gesammelten Schriften, die werden überrascht sein, was die "Berliner Kindheit" noch alles ist.

Jetzt, in dieser ganzen Fülle, kann man wirklich einzelne Themen von der Entstehung, vom ersten Geistesblitz sozusagen von Benjamin verfolgen bis zu dem Stück, das entstanden ist. Man kann aber auch sehen, was alles hinten runterfällt. Also es gibt Blätter mit Stichworten – ich klapp mal kurz an der Stelle auf und gebe mal ein paar Beispiele.

Es gibt Blätter mit Stichworten, da steht: "Das Erkerzimmer, Gesang aus diesem Zimmer, abends bei Gesellschaften, Geburtstag meiner Mutter, Vormittagsempfang, die Gaben auf dem Tisch, Risiko des Transports, Aura der Geräusche, kein Radio, kein Grammophon, kein Telefon, der Blick auf die Garderobe aus dem Kinderzimmer" und so weiter, "das Klappen der Karlsbader Kaffeemaschine". Also er hat gesammelt, und er hat aus ganz vielen Bruchstücken sozusagen oder Stichworten gar nichts gemacht, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, was alles mal in Betracht kam für die "Berliner Kindheit"

Meyer: Walter Benjamins Berliner Chronik "Berliner Kindheit um 1900" erscheint jetzt in der kritischen Gesamtausgabe des Suhrkamp-Verlags in zwei Bänden mit 650 Seiten Text und noch einmal 466 Seiten Kommentar. 89 Euro ist der Preis für diese beiden Bände.

Es gibt aber auch eine kostenfreie digitale Teilausgabe, da sieht man die Originale von Benjamin und Transkriptionen dazu, kann darin recherchieren. Zu dieser Ausgabe kommen Sie über die Homepage des Suhrkamp-Verlags.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.