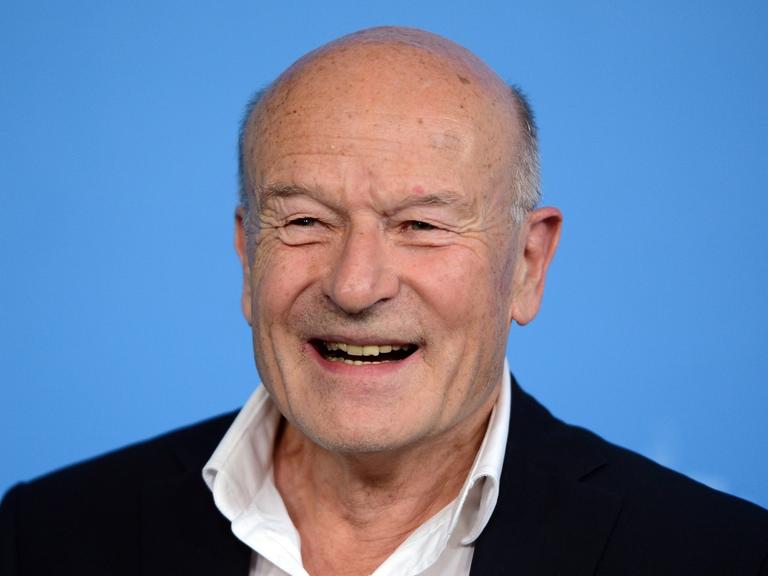

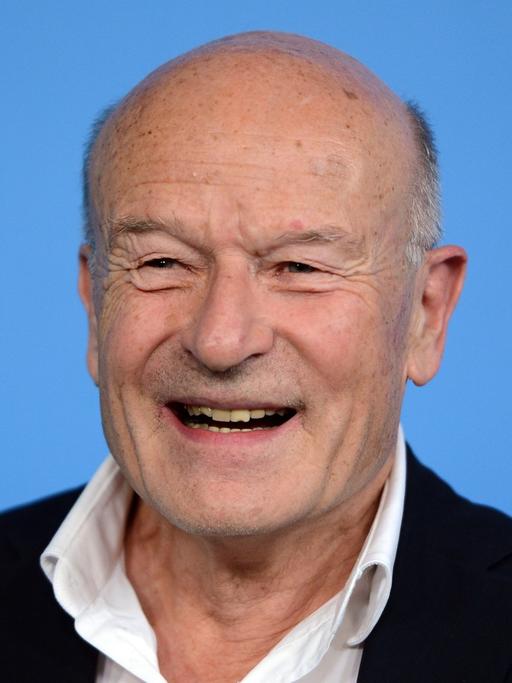

Dieter Haselbach, geboren 1954, ist Soziologe und arbeitet als Unternehmensberater für Kulturbetriebe. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er als Kulturberater und Kulturforscher. Er ist Managing Partner bei der Unternehmensberatung ICG Deutschland und Geschäftsführer des Zentrums für Kulturforschung. Haselbach ist Mitautor des Buches "Der Kulturinfarkt" (2012) und fordert die radikale Neuordnung der deutschen Kulturförderung in Deutschland.

"Gespenstische" Debatte um TTIP

Die deutschen Kulturverbände warnen vor dem "Ausverkauf der Kultur" - wenn das Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU umgesetzt wird. Damit haben sie sich in eine äußerst schwierige Verhandlungsposition gebracht, beklagt der Kultursoziologe Dieter Haselbach.

Bedrohen die Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen USA und EU (TTIP) die Kulturschaffenden in Deutschland? Viele Kulturverbände warnen vor dem "Ausverkauf der Kultur" – doch der Kultursoziologe und Unternehmensberater Dieter Haselbach ("Der Kulturinfarkt") sieht als wahren Grund die Sorge um Besitzstände.

Es gehe um den Bestand der deutschen Kulturförderung: "Die Verbände kommen von ihrer Position und von ihrer Radikalisierung nicht mehr herunter, zumal die Radikalisierung auch eine Immunisierung gegenüber landesinternen Diskussionen über Sinn und Zweck der Kulturförderung ist, so wie sie jetzt ist." Die TTIP-Debatte verlaufe "gespenstisch".

Die Forderung des Deutschen Kulturrates nach einem Verhandlungs-Stopp nennt Haselbach "fast nicht mehr politikfähig". So habe man sich selbst in eine schwierige Verhandlungsposition manövriert: "Das Problem ist für die Kulturverbände sicher, dass sie durch die Tür, durch die sie aus dem politischen Feld rausgegangen sind, irgendwann auch wieder reinkommen müssen."

Haselbach rät den Kulturverbänden, ihre Forderungen stattdessen in die Verhandlungen hineinzutragen. Doch "wenn sie das erreichen wollen, dann machen sie eine bemerkenswert ungeschickte Politik".

Der Soziologie-Professor und Unternehmensberater Dieter Haselbach, Aufnahme vom August 2014© picture alliance / dpa

Das Interview im Wortlaut:

Deutschlandradio Kultur: Ohne Geld keine Kultur, das scheint klar zu sein. Aber woher soll das Geld kommen? In Deutschland kommt es sehr häufig aus öffentlichen Mitteln – egal, ob Theater, Film, Bibliotheken, Opernhäuser, Museen, Festivals. Die Liste ist ziemlich lang. Und viele der geförderten Kulturschaffenden haben in diesem Jahr ums Geld gezittert. Die deutsche Kulturförderung könnte nämlich ganz grundsätzlich auf der Kippe stehen, wenn – so fürchten einige von ihnen – die Europäische Union das geplante Freihandelsabkommen mit den USA umsetzt. Denn dann, so ist ihre Befürchtung, könnte die Kulturförderung als illegale Beihilfe gelten und womöglich gekippt werden.

Darüber spreche ich in Tacheles jetzt mit einem, der sich damit auskennt, weil er genau an dieser Schnittstelle arbeitet zwischen Kunst, Kultur und Geld, weil er Kulturunternehmen berät mit Strategieentwicklung, auch wenn es um wirtschaftliche Machbarkeit geht, also Theater, Oper, Festspiele. Und er ist jemand, der vor zwei Jahren eine Polemik gegen die bestehende Kulturförderung geschrieben hat und damit die halbe Kulturrepublik gegen sich aufgebracht hat. "Der Kulturinfarkt" hieß das Buch, "von allem zu viel und überall das Gleiche". Der Soziologe Dieter Haselbach, schön, dass Sie bei uns sind.

Dieter Haselbach: Guten Tag, Herr Rabhansl.

Deutschlandradio Kultur: Bevor wir darüber sprechen, wie berechtigt denn die Sorgen vor diesem Freihandelsabkommen TTIP sind und wo vielleicht schmerzhafte Veränderungen sogar hilfreich sein könnten, erklären Sie uns doch kurz bitte Ihre Arbeit. – Wer kommt da zu Ihnen, um sich beraten zu lassen? Ist das ein kleines Stadttheater oder sind es die großen Opernhäuser? Sind das Festivalbetreiber? Wer kommt da zu Ihnen?

Dieter Haselbach: Alles, was Sie genannt haben, kommt erstmal zu uns, aber in der Regel kommen die öffentlichen Träger dieser Einrichtungen oder die Städte, Länder oder auch die Bundesregierung zu uns, wenn es darum geht, Probleme zu lösen mit den Einrichtungen, die gefördert werden.

Deutschlandradio Kultur: Private, also zum Beispiel Musical-Konzerne, kommen gar nicht zu Ihnen?

Dieter Haselbach: Auch das ist vorgekommen in unserer Arbeit, aber die deutliche Mehrheit der Projekte liegt bei der öffentlichen Hand.

Deutschlandradio Kultur: Warum kommen die dann in der Regel zu Ihnen?

Dieter Haselbach: Eine Geschichte ist immer wieder, es fehlt an Geld oder es droht eine Kürzung oder es soll Geld gekürzt werden oder es gibt konzeptionelle Unsicherheiten oder der Geldgeber versteht nicht genau, warum so viel Geld ausgegeben werden muss für das, was ist. Das ist häufig passiert, nicht nur im Theater, auch bei Museen. Das sind die typischen Probleme.

Deutschlandradio Kultur: Da fehlt also das Geld. Was sind dann häufig vielleicht Probleme, Schwierigkeiten oder auch einfach Fehler, die gemacht wurden, die Sie dann feststellen?

Dieter Haselbach: Ganz häufig werden keine Fehler gemacht, sondern Geldgeber und Geldnehmer verstehen sich nicht gut. Nehmen wir doch einfach mal ein Theater. Ein Theater braucht, wenn es so produziert, wie es in Deutschland üblich ist, eine bestimmte Summe Geldes. Dann haben wir einen kommunalen Haushalt. Wir nehmen eine Haushaltssicherungskommune, also eine aus Nordrhein-Westfalen, aus Rheinland-Pfalz oder irgendwo auf dem Norden oder Osten der Republik. Und die sagen, "na ja, ein, zwei Prozent müsste so ein Theater ja auch zur Kürzung beitragen".Und dann haben Sie sofort das Problem, dass für dieses Theater eine Kürzung von ein, zwei Prozent aus Sicht des Theaters als fast eine unübersteigbare Hürde erscheint, wenn sie nicht noch irgendwo Speck haben, den sie abschneiden können.

Und aus der Sicht der Politik sind nur ein, zwei Prozent nicht eine große Sache. Die müsste man doch aus jedem Unternehmen rausbekommen.

Deutschlandradio Kultur: Dann helfen Sie den Speck zu finden oder was tun Sie dann?

Dieter Haselbach: Wir gucken uns die Sache an. Wie steht die Sache? Und wir versuchen beiden Seiten zu erklären, was jeweils das Interesse der anderen Seite ist, um einen Weg zu finden, der wirtschaftlich gangbar ist und der politisch auch verstehbar ist.

Deutschlandradio Kultur: Wenn Sie sagen, die meisten Kulturunternehmungen, die Sie beraten, sind aus dem öffentlichen Bereich, dann ist ja wahrscheinlich kaum eine davon überlebensfähig ohne öffentliche Förderung. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. – Wie sehr haben Sie da im Laufe dieses Jahres Sorgen, Klagen über die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen gehört, wo unter Umständen herauskommen könnte, dass solche Förderungen nicht mehr so bestehen können?

Dieter Haselbach: Das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine sind die Institutionen, die mit ihren Problemen und mit ihrer Arbeit zu tun haben. Das andere ist die Diskussion auf der Ebene von Verbänden, die vorgeben oder sagen, wir kümmern uns um die Zukunft und um die Kulturförderung generell. Die Unternehmen selber haben hier noch keine Sorgen oder überhaupt keine Sorgen.

Deutschlandradio Kultur: Die Stimmen, die wir im Laufe dieses Jahres gehört haben aus dem Kulturbereich, klingen sehr dramatisch. Klaus Staeck zum Beispiel, er ist Präsident der Akademie der Künste in Berlin, warnt vor einem "Ausverkauf der Kultur". Oder Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, also der oberste kulturelle Lobbyverband in Deutschland, sagt: "Wir haben im Kulturbereich massenhaft Förderstrukturen, die marktverzerrend sind. Aber das ist kein Betriebsunfall, das ist gewollt, weil es unsere Vielfalt erhält. Mit Einfalt lässt sich jedoch mehr Geld verdienen."

Wie dramatisch ist die Lage durch die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen?

Dieter Haselbach: Durch die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen ist die Lage natürlich überhaupt nicht dramatisch. Was haben wir hier? Also, erstmal generell: Haben Sie schon mal eine Zeit erlebt, wo die Kultur nicht hochdramatisch und aufgeregt ist, was ihre Förderung angeht?

Deutschlandradio Kultur: Ich habe auch noch nie eine Zeit erlebt, in der Politiker nicht gesagt hätten, "na, ob wir uns das noch leisten können". Also, das geht von beiden Seiten.

TTIP als Sündenbock für Kulturkürzungen

Dieter Haselbach: Ja, okay, es geht – sofort zugestanden – von beiden Seiten. Wir haben hier von beiden Seiten Probleme. Die Diskussion um TTIP, glaube ich, muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Wir haben in den letzten Jahren, und das ist ein zunehmendes Problem, eine öffentliche Diskussion darüber, ob die Zwecke, für die wir öffentliches Geld im Kulturbereich ausgeben, noch richtig kalibriert sind.

Man könnte jetzt auch sagen, TTIP kommt natürlich ganz gelegen als ein äußerer Anlass, mit dem man sagen kann: Die Gefährdung kommt eigentlich von außen. Die Gefährdung kommt nicht von innen, also nicht aus dem, was wir tun, sondern davon, dass es irgendwelche böse andere gibt, die uns unsere schöne Förderlandschaft oder unser Fördergärtchen kaputtmachen wollen.

Deutschlandradio Kultur: Sie klingen sehr ironisch.

Dieter Haselbach: Na ja, es ist doch sehr gut nachvollziehbar, dass diejenigen, die in der Förderung leben, keine Lust haben darüber nachzudenken, ob das, wofür sie gefördert werden, sinnvoll ist oder nicht. Das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Die Angst ist, dass TTIP dieses infrage stellt. Die dahinter liegende und viel realere Angst ist, dass es möglicherweise Diskussionen geben könnte, die die Art, wie in Deutschland Kultur gefördert wird, infrage stellt, verändert, umschichtet usw., was immer dazu führt, dass die einen Leute dann möglicherweise weniger oder nicht mehr so gut von dem leben können und dafür andere Leute Chancen haben, die bisher keine Chancen hatten. Die können sich aber nur schwer artikulieren.

Deutschlandradio Kultur: Das wäre also die Diskussion, die angestoßen werden könnte. Aber die Gefahren, die Kulturschaffende befürchten, sind ja tatsächlich die außen kommenden, wie beispielsweise dass die Buchpreisbindung gekippt werden könnte, dass Theatersubventionen quasi nicht mehr bezahlt werden könnten, weil ein Musical-Theater in einer Kleinstadt aufmachen und sagen könnte, "ich will dieselben Förderungen wie das städtische Theater". – Wie real, glauben Sie, sind solche Einschätzungen?

Dieter Haselbach: Ich sage nochmal ein generelles Argument, was diese TTIP-Diskussion ein bisschen gespenstisch macht.

Wir alle wissen nicht, das gilt für die Leute, die gegen TTIP anrennen, wie auch für diejenigen, die sagen, "machen wir mal halblang", wir alle wissen nicht, was im Einzelnen hinter verschlossenen Türen verhandelt wird.

Deutschlandradio Kultur: Das ist ja Teil des Problems.

Dieter Haselbach: Verhandlungen hinter verschlossenen Türen machen natürlich Angst, insbesondere wenn diese Angst gut mobilisierbar ist. Auf der anderen Seite gab's bisher noch nie internationale Vereinbarungen, sei es über Wirtschaftspolitik oder andere Fragen, die nicht hinter verschlossenen Türen verhandelt wurden. Also, internationale Verhandlungen finden genauso statt. Und die Öffentlichkeit hat ja danach Gelegenheit, über die Verträge zu befinden und dann in ihren Parlamenten darüber abzustimmen, also sie zu ratifizieren oder nicht.

Deutschlandradio Kultur: Die Sorge ist ja unter anderem auch deswegen so groß, weil – und das ist diesmal doch Premiere – bei bisherigen Abkommen eine Positivliste erstellt wurde, für was soll es gelten, und diesmal ist es so, dass dieses Freihandelsabkommen eigentlich für alles gelten soll, es sei denn, es ist in einer Negativliste aufgenommen. Das heißt, es müsste explizit drinstehen: "Für Kultur gilt es nicht." – Und da gibt es ja bislang nur mündliche Zusagen.

Dieter Haselbach: Nun ja, jetzt gehen Sie sehr tief in die technischen Fragen hinein. Gehen wir doch nochmal einfach eine Stufe zurück. Und wenn wir eine Stufe zurückgehen, dann stellt sich die Frage: Warum geht ein Sektor, der Interessen zu verhandeln hat, nicht auf seine politischen und Verhandlungsvertreter zu und spricht mit denen darüber, diese und jene und jene Interessen möchten wir bitte in diesem Abkommen verhandelt sehen? Sondern die gesamte Kulturszene macht TTIP zu einer Frage von Sein oder Nichtsein und fordert als ein im internationalen Handel relativ marginaler Bereich, auch da muss man ja die Dimensionen mal sehen, eine Einstellung der Verhandlungen und einen Neuanfang erst, wenn ihre Themen nicht mehr verhandelt werden. – Das scheint mir eher eine Reaktion zu sein, die aus Angst ist und die fast nicht mehr politikfähig ist.

Deutschlandradio Kultur: Was, glauben Sie, steht dahinter? Ist das die pure Sorge um Besitzstände?

Dieter Haselbach: Das eine ist sicher die Sorge darüber, dass Besitzstände zur Diskussion kommen in der Öffentlichkeit. Also, ich unterstelle den Leuten nicht, dass sie die Angst nicht haben, die sie artikulieren. Aber das andere ist, dass sie sich verloren haben in einer Diskussion oder in das unpolitische fundamentale Anfassen einer Diskussion. Das Problem ist für die Kulturverbände sicher, dass – wenn dann über ein konkretes Abkommen zu verhandeln ist – sie durch die Tür, durch die sie aus dem politischen Feld rausgegangen sind, irgendwann auch wieder reinkommen müssen. Das gilt ja für alle fundamentalen Positionen, die politikfähig bleiben wollen.

Deutschlandradio Kultur: Was raten Sie den Kulturverbänden, wenn sie von dieser Extremposition, wie zum Beispiel vom Deutschen Kulturrat kommt, "stoppt die TTIP-Verhandlungen", abraten? Was raten Sie stattdessen? Wie sollten die vorgehen?

Dieter Haselbach: Die Verbände sollten sich darum bemühen, ihre Interessenposition in die Verhandlung hinein zu reklamieren, anstatt gegen die Abkommen zu sein.

Deutschlandradio Kultur: Das sind ja Geheimverhandlungen. Da kann der Deutsche Kulturrat ja nicht teilnehmen.

TTiP: Nicht verteufeln, sondern Einfluss nehmen

Dieter Haselbach: Ja, auch andere Interessenverbände, die besser organisieren, die politikfähiger sind, versuchen natürlich auf die Verhandlungsdelegationen – sei das über die nationale Politik oder sei das direkt in Brüssel – Einfluss zu nehmen. Politik besteht darin, dass über Interessen und über Positionen miteinander geredet wird und diese Positionen dann eingebracht werden. Es gibt ja auch ein Verhandlungsmandat. Wenn Sie das lesen, das wurde dankenswerterweise in diesem Frühjahr durch eine Parlamentsfraktion in Brüssel veröffentlicht, da steht gar nicht so viel Dramatisches drin. Ich hatte dann den Eindruck, die Verbände kommen einfach von ihrer Position und von ihrer Radikalisierung nicht mehr runter, zumal die Radikalisierung ja durchaus auch eine Immunisierung gegenüber landesinternen Diskussionen über Sinn und Zweck der Kulturförderung ist, so wie sie jetzt ist.

Deutschlandradio Kultur: Dieses Dokument, von dem Sie sprechen, habe ich mir vorhin nochmal angesehen. Da wird darauf verwiesen, es solle in einem Abschlussdokument in der Präambel daran erinnert werden, dass jeder das Recht habe, die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen vorzunehmen. – Das soll aber nur in die Präambel. Sind Sie da jetzt nicht auch ein bisschen gutmütig, wenn Ihnen das ausreicht?

Dieter Haselbach: Die Präambel ist, darauf spielten Sie jetzt an, nicht Teil einer völkerrechtlichen Vereinbarung, sondern eine Absichtserklärung, wie man diese völkerrechtliche Vereinbarung interpretieren soll.

Sprechen wir doch mal über die Ängste, die da selber drin sind. Sprechen wir mal über die Buchpreisbindung. Die Buchpreisbindung ist geltendes Recht in Deutschland. Man kann über sie diskutieren, ob sie sinnvoll ist oder nicht. Das wollen wir sicher hier nicht tun. Und sie gehört zu den Voraussetzungen, unter denen Buchhandel in Deutschland passiert. Wenn Firmen aus den USA, die der Ansicht sind, die Buchpreisbindung gefällt ihnen nicht, nun reklamieren, das wäre ein Hemmnis für ihre Dinge, dann müssten sie ja zunächst mal den Beweis führen, dass sie als Firmen benachteiligt sind durch diese Buchpreisbindung, und zwar gegenüber anderen Firmen, die im Lande schon operieren. Immerhin haben sie ja angefangen hier zu operieren unter Bedingungen, dass die Buchpreisbindung besteht.

Also denke ich, diese Befürchtung muss nicht so groß sein, dass da wirklich was ist, sondern was dahinter steht, ist, dass möglicherweise der Buchhandel vor einer Firma, nämlich Amazon, was eine amerikanische Firma ist, eine riesige Angst hat, nämlich vor einer Verschiebung des Buchhandels in das Internet, da einen generellen Stopp davor haben will, aber nicht darüber nachdenkt, wie stellt er sich drauf ein, dass Handel heute anders stattfindet als er noch zu anderen Zeiten stattfand – also Einhegung einer bestimmten Struktur mit sehr großen Argumenten.

Und eigentlich geht es nicht um die Frage von TTIP, sondern eigentlich geht es darum, dass wir an vielen Punkten Veränderung von Märkten haben. Der Buchmarkt ist ja auch deswegen spannend, weil er zu denjenigen gehört, die nicht der öffentlichen Förderung unterliegen, sondern tatsächlich eben, wie schon der Name sagt, ein Markt ist.

Deutschlandradio Kultur: Ganz anders als zum Beispiel die Filmförderung, wo in Deutschland viel gefördert wird, in Frankreich noch viel mehr. Frankreich hat ja auch durchgesetzt, dass die so genannten audiovisuellen Medien ausgenommen werden tatsächlich von den Verhandlungen. Das ist eine der wenigen großen Ausnahmen.

Können europäische, können vielleicht auch deutsche Filme schlicht und ergreifend internationalen Produktionen nicht das Wasser reichen und müssen deshalb so einen Schutz haben?

Dieter Haselbach: Die europäischen Filme haben natürlich erstmal einen Nachteil, nämlich dass sie nicht in Englisch gedreht werden. Damit ist ihnen ein relativ großer Markt verschlossen.

Reden wir doch mal von der anderen Seite über das Problem. Reden wir doch mal darüber: Könnte man in einem solchen Abkommen, was ja sehr technisch ist und was sehr genau darauf eingeht, was getan werden darf und was nicht getan werden darf und wer worauf eingeht usw., könnte man in einem solchen Abkommen, wenn man es denn für nötig hält, nicht entsprechende Klauseln herein verhandeln?

Deutschlandradio Kultur: Zum Beispiel?

Dieter Haselbach: Ja, zum Beispiel, wenn es ein großes Interesse von Frankreich und Deutschland sein soll, ich will mich in der Sache gar nicht äußern, ob ich das für sinnvoll halte oder nicht, weil, ich mache ja hier keine Kulturpolitik, aber könnte man nicht in dieses Abkommen hinein verhandeln, dass diese und jene Regelungen für die Filmwirtschaft gelten sollen, aus welchen Gründen auch immer? Und dann würde man gucken, wie die Verhandlungspartner drauf reagieren, anstatt den Verhandlungspartner zu dämonisieren und zu sagen, nichts geht mehr.

Deutschlandradio Kultur: Das ist sicherlich das, was die Kulturverbände erreichen wollen, wenn sie so laut schreien. Glauben Sie nicht?

Dieter Haselbach: Wenn sie das erreichen wollen, dann machen sie eine bemerkenswert ungeschickte Politik. Denn um so etwas zu erreichen, würde man doch in die Verhandlungen gehen bzw. an die Verhandlungspartner rangehen und nicht in eine fundamentale Position und sagen, "mit uns geht nichts unter dem vollständigen Stopp der Verhandlungen und Neubeginn unter den Bedingungen, wie wir sie uns vorstellen".

Deutschlandradio Kultur: Wir haben das Ganze jetzt bislang aus Sicht derjenigen betrachtet, die die Kulturprodukte erstellen, die Bücher schreiben, die Filme drehen, die vielleicht auch Theater inszenieren, die Opern inszenieren. Wenn wir stattdessen jetzt hier in Tacheles das Publikum mal ins Auge fassen, droht denen auch tatsächlich, dass ihnen viel weggenommen wird? Oder glauben Sie, dass das, was eine Berliner Theaterprofessorin als Amerikanisierung des europäischen Kulturmarktes beschrieben hat, vielleicht dem Publikum sogar entgegenkommt?

Publikum entscheidet nach Interesse und Geschmack

Dieter Haselbach: Das Publikum wird sich immer für das entscheiden, was es interessiert. Und wenn Sie das Publikum heute fragen, dann wissen die nicht, in welchen Formen und zu welchen Preisen die Dinge erstellt wurden, die sie haben.

Gehen wir mal auf ein Theater. Ein Theaterbesucher wird ein Theaterticket für 25 oder 30 Euro in einem Privattheater finden, in einem öffentlichen Theater oder öffentlich getragenen oder geförderten Theater wird möglicherweise denselben Preis, wahrscheinlich einen etwas niedrigeren in einem freien Theater finden. Es wird dieses Publikum, wenn sie sich für das Stück interessieren, oder dieser Theatergänger wird sich nicht darum kümmern, dass möglicherweise das private Theater für seine 25 Euro nochmal drei Euro öffentliche Subventionen bekommt, aus welchen Gründen auch immer, dass das öffentliche Theater dafür 180 Euro an Subventionen bekommt und die freie Gruppe gar nichts. Sondern er wird nach seinem Interesse entscheiden.

Wenn in solchen Märkten ein wenig mehr Transparenz oder ein wenig mehr Bewegung wäre, dass man diese Preise hinten dran sieht, das wäre sicher eine interessante Geschichte. Aber ich glaube, Publikumsentscheidungen sind eher am Geschmack und an dem, was man abends mit seiner Zeit Vergnügliches machen will, ausgerichtet.

Deutschlandradio Kultur: Heute unser Gast in Tacheles ist der Soziologe Dieter Haselbach. Als Unternehmensberater für Kulturunternehmen arbeitet er an der Schnittstelle zwischen Geld und Kunst und wir sprechen über die Frage, welche Folgen ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen USA und EU auf die deutsche, auf die europäische Kulturlandschaft haben könnte.

Es geht scheinbar, so mein Eindruck, bei diesen Verhandlungen ja um was ganz Grundsätzliches, nämlich darum, dass ein Freihandelsabkommen den Gedanken einführt, dass wirklich alles und jedes, nämlich auch der komplette Kulturbereich, sich dem Gedanken von Konkurrenz und Markt unterwerfen müsste und ansonsten extra zu einer Ausnahme erklärt werden müsste. – Ist das ein Gedanke, der Ihnen Angst macht oder Hoffnung?

Dieter Haselbach: Ich glaube, wir müssen die Begriffe mal ein bisschen differenzieren. Ich höre bei meinen Kulturlobbyisten und meinen lieben Kollegen, mit denen ich gelegentlich mal diskutiere, immer: "Kultur darf doch nicht der Ökonomisierung unterliegen." Und ich glaube, das haben Sie gerade gemeint.

Dann gucken wir doch mal, was Ökonomisierung heißt. Das bedeutet mindestens zwei Sachen, wahrscheinlich sogar drei Sachen, nämlich das Erste: Jeder muss wirtschaften. Auch ein Theater, was ein Budget bekommt, wird mit diesem Budget auskommen müssen oder es wird politisch durch den Kakao gezogen. Es muss sich um neue Subventionen bemühen usw. Es wird ihnen gesagt werden, sie verschwenden. Ich zitiere hier immer gerne den Intendantenspruch, "in meinem Haus bestimme ich, aus welchem Fenster das Geld rausgeworfen wird". Aber das ist eher eine Anekdote. Also, sie müssen wirtschaften.

Deutschlandradio Kultur: Sie müssen wirtschaften. Sie müssen sich ans Budget halten, aber sie müssen keinen Gewinn machen.

Dieter Haselbach: Halten wir erstmal fest, sie müssen wirtschaften. Das heißt, es gibt Ökonomisierung. Es gibt ein wirtschaftliches Denken in Betrieben. Und wenn Sie hier mit Theatergeschäftsführern oder mit Museumsgeschäftsführern sprechen, dann werden Sie feststellen, dass hier tatsächlich gewirtschaftet wird und an vielen Punkten auch nicht schlecht gewirtschaftet.

Das Zweite ist die Frage, ob Gewinn gemacht werden muss oder nicht. Da sage ich Ihnen, dass ein Großteil der geförderten Kultur in Deutschland so weit weg von dieser Frage ist, dass die Frage zu stellen schon absurd ist. Also nehmen wir das Theater, was zwischen 15 und 20 Prozent seines Budgets durch Kartenverkäufe einspielt und was den gesamten Rest von der öffentlichen Hand braucht. Ich glaube, da besteht auf lange Sicht überhaupt nicht die Gefahr, dass dieses Theater in irgendeinen profitablen Bereich hineinkommt.

Nehmen Sie aber was anderes, nämlich ein Musical, was sehr lange ein stehendes Stück in einer dafür speziell gebauten Einrichtung spielt, was relativ hohe Preise nimmt und dem es gelingt, mit diesen Preisen sowohl die Produktion als auch die Abspielung dieses Musicals zu machen. Was ist denn dagegen zu sagen, dass das dann kommerziell läuft?

Oder nehmen Sie im anderen Spektrum eine freie Theatergruppe, die experimentelles Theater macht, die keine Chance hat, diesen kleinen Teil der Kulturmittel, die dafür gegeben werden, dass Experimentelles passiert, das meiste geht ja wirklich in die großen etablierten Institutionen, diese freie Gruppe versucht sich ihren Markt zu finden und in der Tat damit Geld zu verdienen, so dass die Leute auskömmlich leben können.

Dann haben Sie das ganze Spektrum und Sie sehen, dass die Verkürzung auf die Frage, muss man was gegen die Ökonomisierung der Kultur tun, schlicht und einfach eine Betrachtung ist, die sehr stark im Interesse der etablierten Institutionen ist, aber lange nicht die Szene als Ganze betrifft.

Sprechen wir auch darüber, ich mache mal einen Wechsel in eine andere Sparte, dass das ganze Bereiche von Kultur gibt, in denen es öffentliche Förderung praktisch nicht gibt, die aber gleichwohl kulturell funktionieren. Zum Beispiel ist traditionellerweise die Bildende Kunst ein Bereich, in dem Subventionen nicht sehr groß stattfinden. Ankaufsetats, diverse Stipendien, ja, aber normalerweise ist das ein Markt, und zwar ein Markt mit seinen eigenen Gesetzen und Skandalen, wie wir als Zeitungsleser wissen.

Deutschlandradio Kultur: Wobei natürlich sehr viele der Museen, die dann die Werke ankaufen, ja öffentlich finanziert sind.

Dieter Haselbach: Sie kaufen aber nur einen ganz kleinen Teil dessen, was auf diesem Kunstmarkt produziert wird.

Deutschlandradio Kultur: Ja, die Spitzenpreise auf den Auktionen werden sicherlich seltener von den Museen bezahlt.

Dieter Haselbach: Die können sie sich sehr häufig nicht leisten mit ihren heutigen Budgets.

Deutschlandradio Kultur: Ja, das ist richtig. Ich meinte auch mehr den Gedanken, wie ökonomisch dann doch häufig da argumentiert wird. Wenn dann mit dem schönen Wort Umwegrentabilität argumentiert wird, das ja eine bestimmte Museumsdichte zum Beispiel so viele Touristen reinbringen würde, dass das Übernachtungen ankurbelt etc. …

Dieter Haselbach: Schickes Argument.

Deutschlandradio Kultur: Ja, das ist ein schickes Argument, aber ist das was Neues oder hat man schon immer so argumentiert?

Erfindung der Kultur: Ökonomisierungsargument "Umwegrentabilität"

Dieter Haselbach: Also, einmal hat man schon immer so argumentiert, aber über die Zeit wurde dieses Argument nicht besser, sondern es bleibt einfach weitgehend unplausibel.

Ich mache Ihnen mal ein plausibles Beispiel. Wir können nach Bayreuth gehen. Aus der Sicht der Stadt und der Region Bayreuth sind natürlich die Wagner-Festspiele jeden Sommer, das Ereignis auf dem Grünen Hügel, sicher ein wesentlicher Faktor für Einkommen, für Wirtschaft usw. Man könnte sogar möglicherweise drüber reden angesichts von Schwarzmarktpreisen für Bayreuther Tickets, die weit über den offiziellen Preisen liegen, ob man nicht mal versuchen würde, das wirklich als ein kommerzielles Festival zu machen, ohne dabei die Qualität zu verlieren. Aber das wäre jetzt eine andere Frage.

Sonst hat die Kultur traditionell jedes, auch noch das fernliegendste Argument dafür genutzt, um zu begründen, warum sie unbedingt das Geld, was sie haben und mehr haben müssten, und haben sich nicht immer drum gekümmert, welche Schäden aus diesen Argumenten rauskommen. Also, das Ökonomisierungsargument "Umwegrentabilität" hat die Kultur für sich erfunden und für sich reklamiert. Und wenn man es im Einzelnen betrachtet, dann zerfällt das ziemlich.

Ich sage Ihnen mal zwei Sachen mal ganz kurz: Das Eine ist, wenn der Tourist nach – sagen wir – Dresden kommt und dort sein Geld ausgibt, dann wird er es zu Hause in Bielefeld nicht mehr ausgeben. Also ist die Umwegrentabilität in Bezug auf die Bundesrepublik insgesamt kein besonders günstiges Argument, außer wir haben die Tschechen und die Polen, die nach Dresden kommen. Das ist ja nicht so weit weg. Und die geben dort Geld aus. Aber ich glaube, man kann aus den tschechischen und polnischen und französischen touristischen Beiträgen, und auch von den Chinesen kriegen wir unser Kultursystem mit seinen zehn Milliarden öffentliche Subventionen nicht wirklich rentabel finanziert.

Deutschlandradio Kultur: Wir sprechen über Geld. Wir sprechen über Kultur, Kunst, den ganzen Förderungsbereich. Und da sah es ja im Herbst so aus, dass viele Museen und viele Theater und viele Kulturschaffende ein bisschen gezittert haben, weil der Bund gesagt hat, wir wollen unbedingt im nächsten Jahr die Schwarze Null erreichen, und dafür sparen musste. Trotzdem hat es also gereicht, dass es ein ordentliches Plus gegeben hat im Kulturetat. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, verkündete stolz mehr als hundert Millionen mehr. Und ich nenne jetzt mal ein paar Sachen: Bauhäuser in Berlin und Dessau genehmigt, Romantikmuseum in Frankfurt kann errichtet werden, neue Dauerausstellung für das Jüdische Museum in Berlin, eine Million alleine für die künftige Intendanz am Humboldt-Forum in Berlin, eine weitere Million zur Digitalisierung des Kinoerbes, die Goetheinstitute bekommen mehr – etc. etc.

Ist das eine gezielte neue Kulturförderung, wie Sie sie schon vor zwei Jahren auch in Ihrem Buch "Der Kulturinfarkt" eingefordert haben oder geht die Gießkanne weiter, die Sie beklagt haben?

Dieter Haselbach: Hier haben wir jetzt eine Gießkanne, die sich auf etablierte und national sichtbare Projekte bezieht. Also, wir haben eine Förderung, und das ist ja sehr erfreulich, Kultur bekommt Geld, wir haben eine Förderung von großen Einrichtungen. Bundeskulturpolitik hat ja nur ausnahmsweise eine Förderung des Experimentellen. Das gibt’s auch im Bundeskulturetat. Das ist aber hier nicht das dominante Motiv.

Zum andere müssen wir wissen, dass die wesentlichen Kulturausgaben, das, was bei der Bevölkerung im Land rauskommt, was also nicht die Ausnahmeinstitutionen ausmacht, weiterhin kommunal und von Ländern finanziert werden. Und dass, wenn die Länder nicht so eine große Finanznot hätten, sei wahrscheinlich mit noch viel größerer Skepsis betrachten würden, wie der Bund sich in der Kulturförderung, in einem ihrer genuinen politischen Felder breit macht.

Deutschlandradio Kultur: Trotzdem: Ist das zukunftsweisend, wie der Kulturetat aussieht?

Dieter Haselbach: Ich werde jetzt kein Urteil darüber ablegen, wie der Bundeskulturetat gestaltet werden müsste – eher nochmal ein ökonomischer Hinweis: Der Bundeskulturetat ist immer noch ein sehr kleiner Teil der gesamten Kulturausgaben in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Ausweitung hier um einen erheblichen Prozentsatz ändert nichts an der grundsätzlichen Aussage, dass Kultur im Wesentlichen eine Landes- und Kommunalaufgabe ist. Und wenn ich mir die Kommunen in der Republik angucke und aus dem Süden des Landes weggehe, also den Süden und Südwesten, wo es den Kommunen insgesamt gut geht oder meist gut geht, dann sehe ich, dass die Probleme in den Kommunen, ihre Infrastruktur aufrecht zu erhalten, ihre Infrastruktur zu entwickeln oder insbesondere, was ich kulturpolitisch sehr sinnvoll fände, Geld übrig zu haben für andere und neue Initiativen in der Kultur, dass es da sehr schlecht aussieht.

Deutschlandradio Kultur: Wir haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen hier in Tacheles über Geld und über Kultur, was nicht immer ein einfaches Verhältnis ist. Und bei aller Kritik, die Sie dann immer wieder an Kulturförderung äußern, merke ich schon auch, dass Ihnen die Kultur sehr am Herzen liegt. Deshalb beenden wir das Ganze doch eher genießerisch mit der Frage, was die letzte öffentlich geförderte Kulturmaßnahme ist, die Sie so richtig genossen haben.

Dieter Haselbach: Oh Gott, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, die ich so gar nicht gerne beantworte, weil im Kreise meiner Kunden da möglicherweise irgendwelche Begehrlichkeiten darüber sind. "Aber, der war doch bei uns zu diesem oder bei uns zu jenem …" - Seien Sie sicher, dass ich hier sehr viel genieße, aber vielleicht mache ich es ja versöhnlich mit dem Radio. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja natürlich eine riesige Kulturmaßnahme oder Kulturfördermaßnahme, die insgesamt nochmal genau so groß ist oder fast genauso groß wie der öffentlich geförderte Kultursektor und sicher eine ähnlich problematische Einrichtung in Bezug auf seine Ausdehnung, in Bezug auf das, was gefördert wird und wie gefördert wird, wie der Kultursektor. Hier würde ich mir eine öffentliche Diskussion sehr vorstellen. Aber darauf zu verzichten, dann den Deutschlandfunk am Morgen zu hören – wie fast jeden Morgen auch heuet morgen – und da die zuverlässigen Nachrichten, das würde ich da trotzdem nicht gerne missen.

Deutschlandradio Kultur: Herr Haselbach, haben Sie vielen Dank.

Dieter Haselbach: Gerne.