"Ungleichheit. Warum wir nicht alle gleich viel haben müssen." Von Harry G. Frankfurt. Suhrkamp Verlag, 110 Seiten, 10 Euro

Von Ungleichheit und Dankbarkeit

Gegen das zahlenfixierte ökonomische Gerechtigkeitskonzept von der Gleichheit argumentiert Harry G. Frankfurts in seinem philosophischem Pamphlet "Ungleichheit". 1987 erstmals erschienen, liest es sich heute aufregender denn je.

"Aus moralischer Perspektive ist es nicht wichtig, dass jeder dasselbe hat." Das ist stark. "Was moralisch zählt, ist, dass jeder genug hat." Das ist richtig. Und um mehr als diese beiden Sätze geht es im Grunde nicht in Harry G. Frankfurts philosophischem Pamphlet "Ungleichheit", dessen Urfassung bereits 1987 erschien.

Schon damals ein harscher Einspruch gegen den akademisch-linken Mainstream in den Geisteswissenschaften, wirkt der Text heute aufregender denn je. Aufregend vor allem, weil er nachvollziehbar gegen das zahlenfixierte ökonomische Gerechtigkeitskonzept von der Gleichheit argumentiert.

Wann ist genug genug?

Genüsslich widerlegt Frankfurt das Argument, finanzielle Gleichverteilung maximiere den Gesamtnutzen in einer Gesellschaft. Scharfsinnig demontiert er die moralische Plausibilitätsannahme, "dass niemand mehr als genug haben sollte, solange irgendjemand weniger als genug hat".

Entscheidend sei nämlich die Schwelle, die mit der Umverteilung überschritten werde. Wenn Gleichverteilung alle so schlecht stelle, dass keiner überlebe, sei dies weitaus unmoralischer als eine Ungleichverteilung, die wenigstens einige überleben lasse. Dieses Paradigma gelte moralisch insgesamt, nicht nur im überspitzten Lehrbeispiel.

Cover von Harry G. Frankfurt "Ungleichheit. Warum wir nicht alle gleich viel haben müssen"© Suhrkamp Verlag

Das Prinzip Suffizienz

Dem irrigen Prinzip Egalitarismus müsse man das gerechtere Prinzip der Suffizienz entgegenstellen. Dieses fragt, was jemand absolut brauche und nicht, wie er in Relation zu anderen dasteht. "Das Übel besteht schlicht in dem offensichtlichen Umstand, dass schlechte Leben schlecht sind", resümiert der Philosoph, und bedauert die Popularität des Gleichheitsprinzip: "Die große Beliebtheit des ökonomischen Egalitarismus hat unglücklicherweise die Wichtigkeit einer systematischen Untersuchung der analytischen und theoretischen Fragen verdeckt, die der Begriff des Genughabens aufwirft."

Jeder solle genug haben, aber nicht alle brauchen dasselbe. In der Praxis wäre das allerdings schwierig zu bewerkstelligen. Während sich Umverteilung von staatlichen Bürokratien leicht vornehmen lässt – letztlich ist sie nur eine mathematische Aufgabe –, müsste Suffizienz zu einer tieferen Auseinandersetzung mit individuellen Existenzfragen führen. Das will die Politik nicht leisten.

Könnte sie es denn? Diese Frage lässt Frankfurt unbeantwortet.

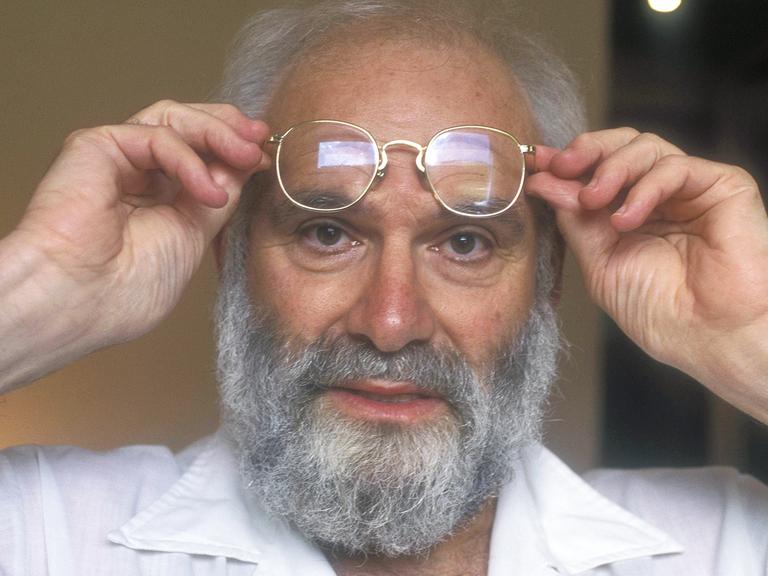

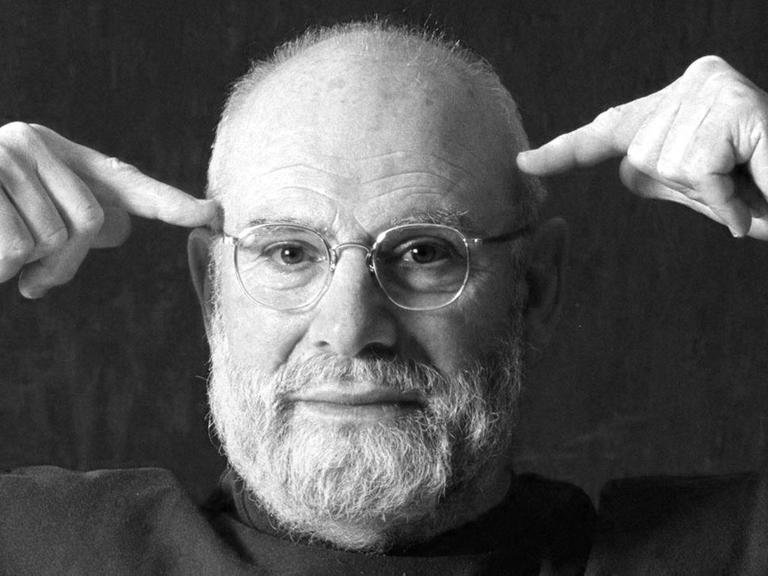

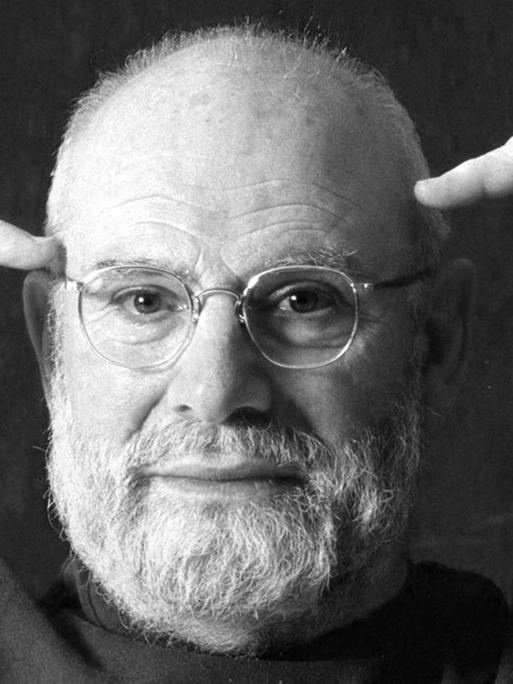

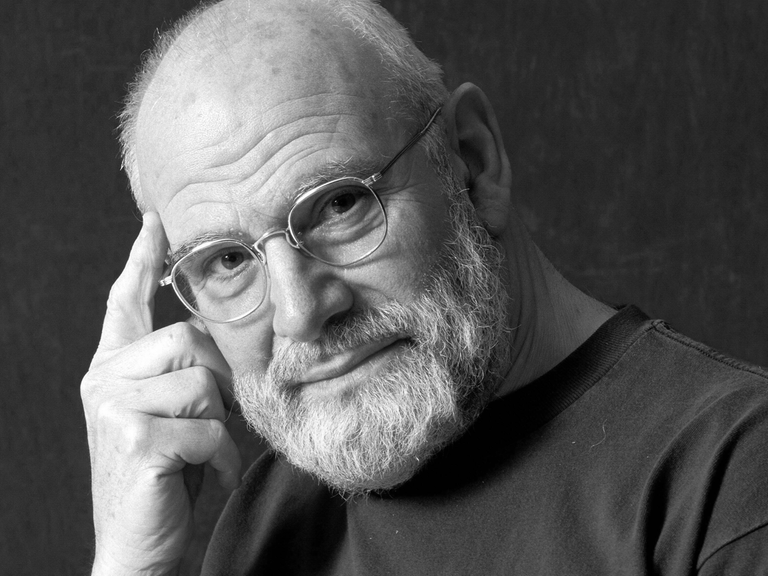

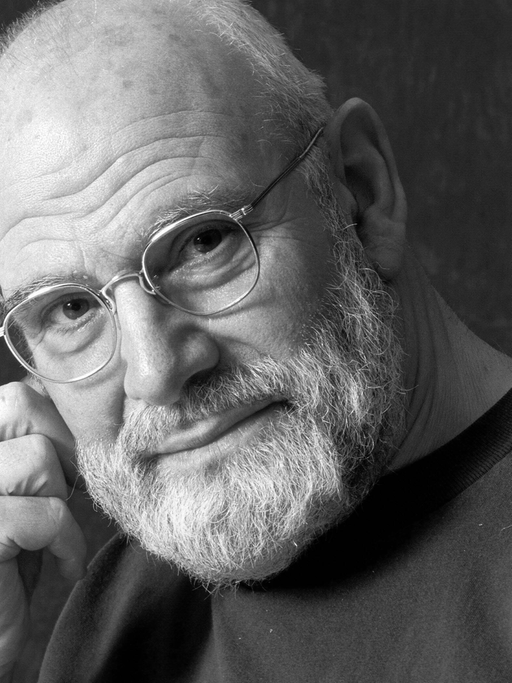

Er ist über 80, weiß, dass er stirbt – was er im August letzten Jahres dann tat – und schreibt noch ein paar Zeilen. "Dankbarkeit" heißen sie schlicht und strahlen trotz der eigenen Endlichkeit eine große, würdige Gelassenheit aus. Das ist nicht wenig, aber wer vom berühmten Gehirngeschichtenerzähler Oliver Sacks eine Art Schlussresümee, gar einen Paukenschlag erwartet hat, wird enttäuscht. Das schmale Bändchen ist eher eine langsame Abblende als ein philosophisches Traktat. Am Ende bleibt als Botschaft des keineswegs jüdisch-orthodox gelebt habenden Psychiaters, den Sabbat zu heiligen. Warum? Weil er "einem das Gefühl gibt, man habe seine Arbeit getan und dürfe nun guten Gewissens ruhen."

Cover von Oliver Sacks "Dankbarkeit"© Rowohlt

"Dankbarkeit" Von Oliver Sacks. Rowohlt Verlag, 64 Seiten, 8,00 Euro