Das vollständige Manuskript dieser Langen Nacht finden Sie hier.

Schwarzer Widerstand

Internationales Symbol für den Protest gegen Unterdrückung und Sklaverei: die schwarze Faust. © Getty Images / iStock / LumiNola

Voodoo, Jazz und Befreiungskampf

Jahrhunderte von Sklaverei und Unterdrückung haben Schwarzen Menschen enormes Leid zugefügt, aber auch diverse Formen des Widerstands hervorgebracht: vom Voodoo-Kult über Mode, Musik und Literatur bis zur bewaffneten Rebellion.

Schwarz sein – „schwarz“ mit großem „S“ – bedeutete über Jahrhunderte: ganz unten auf der menschlichen Hühnerleiter stehen. Der Diener, die Sklavin, der Boy, das Hausmädchen. Im schlimmsten Fall: der Nicht-Mensch. Kann man peitschen, kann man töten. Schwarze Menschen haben über Jahrhunderte gelitten. Aber auch Widerstand geleistet.

Dies ist eine Reise zu ganz unterschiedlichen Formen des Widerstands. Von geheimen Ritualen bis zum bewaffneten Aufmarsch. Eine Reise durch verschiedene Zeiten und Orte, eine Reise nach Haiti und Senegal, in die Südstaaten der USA und nach Zimbabwe. In den Kongo und nach Harlem.

Beistand durch die Ahnengeister

Zunächst führt sie uns ins Haiti des 18. Jahrhunderts – damals noch die französische Kolonie Sainte Domingue. Über eine Million Männer und Frauen aus Westafrika beackern unter der glühenden Sonne und den Peitschen der Aufseher die Plantagen.

Die Körperkraft allein reicht nicht aus, um sich den Sklaventreibern aus Frankreich zu widersetzen. Also müssen andere Kräfte her: Die aus Afrika verschleppten Sklaven haben etwas aus ihrer Heimat mitgebracht, über das die Weißen keine Kontrolle haben. Schutzgeister – die Lowas, die jeden Lebensbereich beeinflussen und sich in initiierten Menschen manifestieren können.

Es sind die alten Ahnengeister aus dem Jenseits, die durch ihre menschlichen Medien sprechen, ihnen unerklärliche Macht geben – und die Europäer in schieres Entsetzen stoßen. Die alte Religion aus Afrika gibt den Sklaven Selbstbewusstsein und Willenskraft zum Widerstand. Etwa rund um den entlaufenen Sklaven und Voodoo-Priester Francois Mackandal, der mittels giftiger Kräuter und Pilze eine Epidemie unter den französischen Herrschaften auslöst.

Zwar wird Mackandal schließlich gefasst und 1758 hingerichtet – doch das Andenken an ihn bleibt unter den schwarzen Haitianern lebendig. Sie sind sicher: Der Aufständische ist nicht tot, er wird sich rächen. 33 Jahre später organisieren sie unter Toussaint L’Ouverture einen strategischen Guerillakrieg.

Toussaint L'Ouvertures Spitzname war "The Black Napoleon", er war der Anführer der Revolution auf Haiti.© picture alliance / World History Archive

Gegen die französischen Truppen, die zur Niederschlagung entsandt werden, hilft ihnen auch das von Moskitos übertragene Gelbfieber, dem über die Hälfte der französischen Armee erliegt. Ist der Geist des auf dem Scheiterhaufen hingerichteten Francois Mackandal in Form von todbringenden Mückenschwärmen zurückgekehrt? Ob durch Voodoo-Geister oder nicht: 1804 ist Haiti der erste Staat der Welt, der sich von Kolonialismus und Sklaverei befreit hat.

Auch im Befreiungskampf Zimbabwes – damals noch die Britische Kolonie „Südrhodesien“ – spielt die spirituelle Verbindung zur „anderen“, nicht sichtbaren Welt eine Rolle. Die Frau, die 1896 den Anstoß zum ersten Befreiungskrieg gibt, Charwe Nyakasiken, beruft sich auf den weiblichen Ahnengeist Nehanda. Als Nyakasiken schließlich von den britischen Besatzern gefasst wird und hingerichtet werden soll, schleudert sie dem Richter ihre letzten Worte entgegen: „Meine Knochen werden wieder auferstehen!“

70 Jahre später ist es erneut eine alte Frau, durch die der Geist der Nehanda spricht. Erneut greift man zu den Waffen – der zweite Aufstand für Unabhängigkeit beginnt. Diesmal wird er von Erfolg gekrönt sein.

Mode als Widerstand

Neben dem spirituellen und bewaffneten Kampf gibt es auch subtilere Widerstandsformen. Dazu zählt etwa die Bewegung der „Sapeurs“, entstanden im Kongo der 1950er-Jahre. Damals haben noch immer die Kolonialmächte Frankreich und Belgien das Sagen, die afrikanische Bevölkerung hat nichts. Doch ihre Würde lässt sie sich nicht nehmen.

War europäische Kleidung zu Beginn der Kolonialisierung eine Form der Unterdrückung und Assimilation, wird sie nun zum reinen Zitat, neu angeeignet und interpretiert: grell, bunt, exzentrisch. Oder hyperelegant: Dreiteiler, Weste, Spazierstock, Seidenkrawatte. Alles vom Feinsten und auffällig. Papa Wemba, Musiker und Idol der Sapeurs, drückt es so aus:

Weiße haben die Kleidung erfunden, aber wir machen Kunst daraus.

Jene, die von Geburt an am Rande stehen, machen sich sichtbar. Man zeigt, was man hat, auch wenn man in größter Armut lebt, eigentlich nichts hat und von den belgischen Kolonialherren gedemütigt wird. In den Slums von Kinshasa und Brazzaville, zwischen armseligen Hütten und auf staubigen Wegen, ist extravagante, teure Kleidung zwar kein Zeichen von Wohlstand, aber von hintergründigem Widerstand.

Sapeurs in Kinshasa: Der Begriff stammt von dem französischen Wort 'sape' für „Klamotten“.© Getty Images / Per-Anders Pettersson

Mode als Widerstand und Symbol gegen Unterdrückung, Vereinnahmung, Unsichtbarkeit findet sich auch in den USA der 1970er-Jahre – hier allerdings gerade nicht in Übertrumpfung eines europäischen Kleidungsstils, sondern durch die bewusste Zurschaustellung afrikanischer Wurzeln: statt geglättetem Haar frei wachsender Afro oder kompliziert geflochtener Haarschmuck, statt bürgerlichem Rock und Bluse bunte, fließende Gewänder. Performative Mode als Selbstermächtigung.

Négritude: Aneignung als Ermächtigung?

Auch die intellektuelle Auseinandersetzung mit Unterdrückung und Widerstand blüht im 20. Jahrhundert: Da wäre beispielsweise die Bewegung der „Négritude“, für die Namen wie Léopold Senghor – später der erste Präsident Senegals – Aimé Césaire oder Léon Damas stehen.

Die „Négritude“, entstanden in den 1930er-Jahren, soll als identitätsstiftendes Konzept aller Schwarzen Menschen herhalten – unabhängig davon, ob sie aus Afrika, den Antillen oder Amerika stammen. Sie verweist auf afrikanische Kultur und Tradition und soll das Selbstwertgefühl Schwarzer Menschen stärken, das durch die weiße Mehrheit ständig mit Füßen getreten wird.

Der Politiker und Dichter Léopold Sedar Senghor war von 1960 bis 1980 erster Präsident Senegals und einer der Väter der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung. 1968 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.© picture alliance / dpa / epa

Und sie drückt sich in einer bestimmten Weise des künstlerischen Schaffens aus: So schreiben Senghor, Césaire und Damas, die sich in Paris treffen, ihre Lyrik ganz bewusst auf Französisch, der Sprache der Kolonialmacht – während Idiom und Symbolik etwa in der Dichtung Senghors klar an der oralen Tradition Westafrikas orientiert sind.

Es geht ihnen nicht um Ablehnung des kolonialen Erbes, sondern um Aneignung, sie wollen daraus etwas ganz Neues schaffen. Die Verbundenheit mit westafrikanischen Traditionen und die gleichzeitige Anerkennung des französischen Kulturguts ist für sie kein Widerspruch, sondern erstrebenswerte Selbstermächtigung.

Schwarze Haut und weiße Masken

Später wird diese Annahme der Négritude allerdings von vielen Schwarzen Menschen kritisiert. So argumentiert etwa der Psychoanalytiker Frantz Fanon (1925 - 1961) schon in den 1950er-Jahren: Wenn der Schwarze Mensch durch die Aneignung des europäischen Bildungskanons glaubt, Teil der „Zivilisation“ geworden zu sein, dann habe er sich über sein schwarzes Antlitz eine weiße Identität gestülpt. Wird die Kultur der weißen Kolonialmacht aufgewertet, gehe dem logischerweise eine Abwertung des Schwarz-Seins voraus.

Fanon kennt beide Welten. Er wächst auf der französischen Karibik-Insel Martinique auf, studiert in Frankreich, arbeitete dort als Psychiater – und später, zu Zeiten des Unabhängigkeitskriegs, in Algerien. „Schwarze Haut, weiße Masken“ lautet der Titel von Fanons bahnbrechendem Essay, geschrieben 1952.

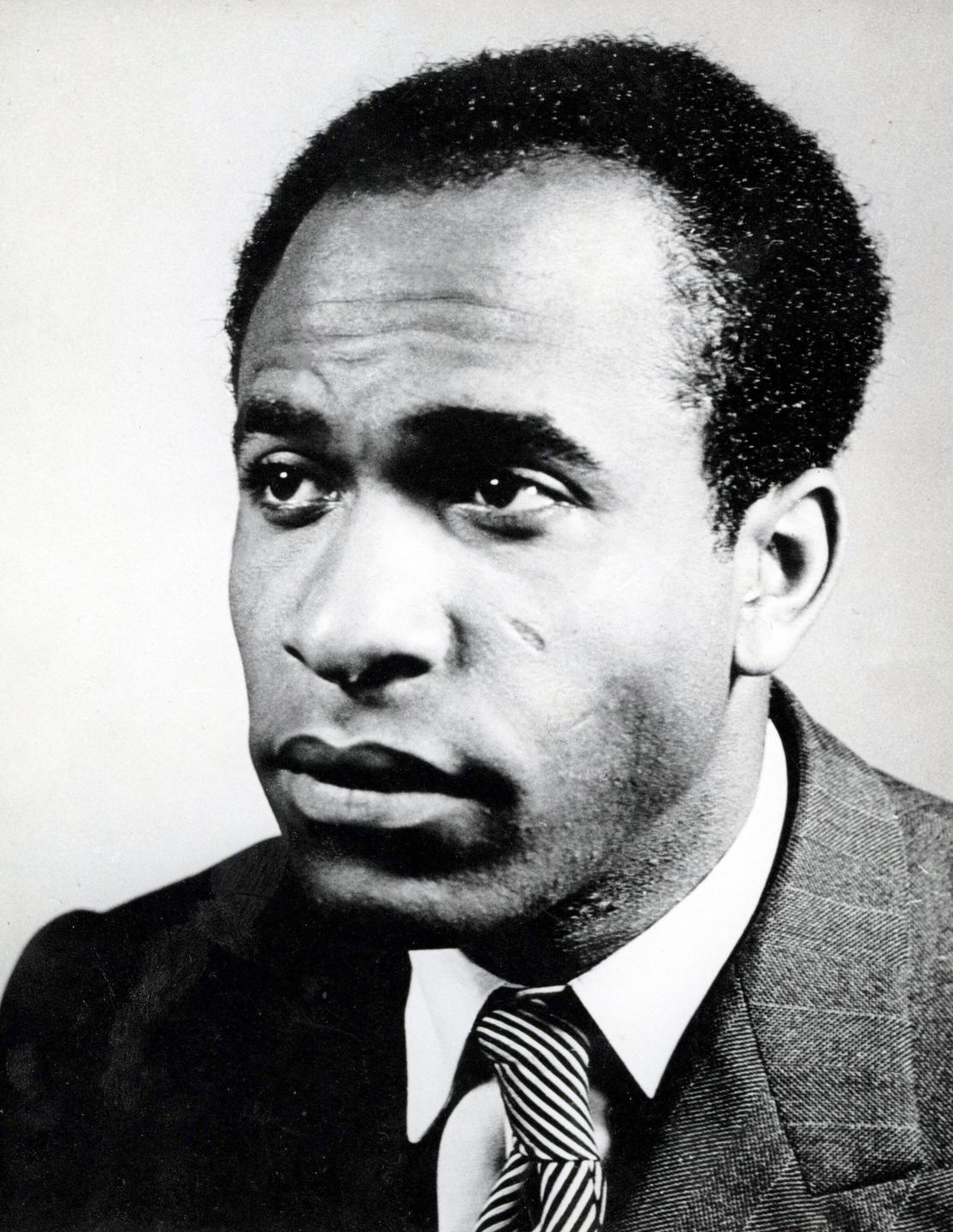

"Gefühl der Nicht-Existenz": der Psychoanalytiker und Psychiater Frantz Fanon.© imago images / Kharbine-Tapabor

Sein Fazit: Der Schwarze Mensch schleppt einen neurotischen Minderwertigkeitskomplex mit sich herum – nein, sogar eher ein „Gefühl der Nicht-Existenz“ – erzeugt durch den abwertenden Blick des Kolonisierenden.

Deshalb scheut der Schwarze Mensch keine Mühe, die Kulturtechniken, die Geschichte, die Sprache des Weißen zu lernen, um eine gesellschaftlich akzeptable Stellung zu erlangen – ja, um überhaupt als gleichberechtigter Mensch gesehen zu werden. Neurotisch sei das, insofern er den Blick des Weißen auf sich übernimmt:

Eine Sprache sprechen heißt, eine Welt, eine Kultur auf sich nehmen.

"Auf den Antillen identifiziert sich der kleine Schwarze, der in der Schule immer wieder 'unsere Väter, die Gallier' durchnimmt, mit dem Forschungsreisenden, dem Zivilisator, dem Weißen, der den Wilden die Wahrheit bringt, eine ganz und gar weiße Wahrheit. Der junge Schwarze nimmt subjektiv die Haltung eines Weißen an.“

Ist friedlicher Wandel möglich?

Ungefähr zur gleichen Zeit wie Fanon hält sich auch James Baldwin (1924 - 1987) in Frankreich auf – geflohen vor dem alltäglichen Rassenwahn in den USA. Im Laufe der Jahre wird Baldwin eine Reihe Romane, Lyrik, Theaterstücke, Essays veröffentlichen, in denen die Ungleichheit zwischen schwarz und weiß eine zentrale Rolle spielt – ohne dass er sich von politisch opportunen Strömungen vereinnahmen oder in die Schublade „schwarze Protestliteratur“ drängen lässt.

Baldwins berühmtester Essay „The fire next time“ erscheint 1962 – inzwischen ist er in die USA zurückgekehrt – im renommierten Literaturmagazin „The New Yorker“. Vorangestellt die Worte: „God gave Noah the rainbow sign. No more water, the fire next time.“

Raoul Pecks Dokumentation über James Baldwin ("I am not your negro") gibt es hier in der Mediathek der Bundeszentrale für Politische Bildung.

Baldwin glaubt nicht an einen friedlichen Wandel. Bald wird es brennen. „The Fire next time“ ist eine Warnung davor, was die weiße amerikanische Mehrheitsgesellschaft zu erwarten hat.

Schwarze charismatische Führungspersönlichkeiten formieren sich bereits zum Widerstand. Doch die größte Gefahr für die Weißen liege in ihrer eigenen Gewalt, wie der Autor 1963 in einem Fernsehinterview zu bedenken gibt – angesichts der Polizeigewalt in Birmingham, Alabama, wo sich kurz zuvor fünf Polizisten auf den Hals einer Schwarzen Frau gestellt hatten:

„Ich bin entsetzt über den moralischen Abgrund dieser toten Herzen. So was passiert in meinem Land. Diese Leute haben sich schon so lange selbst regiert, dass sie wirklich glauben, ich sei kein Mensch. Und das heißt, dass sie selber zu moralischen Monstern geworden sind. (…) Es macht nichts mehr aus, was ihr mir antut. Ihr könnt mich ins Gefängnis stecken, könnt mich umbringen. Denn zu der Zeit, als ich 17 Jahre alt war, habt ihr mir bereits alles angetan, was überhaupt möglich ist. Nun stellt sich hier das Problem: Wie werdet ihr euch selber retten?“

Die Geschichte der letzten „Schwarzen Fracht“

Manchmal ist Widerstand auch „nur“ das Überleben in Würde gegen die äußeren Umstände – oder der Akt, den Opfern von Gewalt eine Stimme zu geben.

So verhält es sich mit der Lebensgeschichte von Oluale Kossola, einem der letzten in die USA verschleppten Sklaven – die wir heute nicht kennen würden, hätte die Ethnologin und Schriftstellerin Zora Neale Hurston (1891 - 1960) sie 1927 nicht aufgezeichnet.

Allerdings will damals kein Verlag das Manuskript haben – es sei nicht „objektiv“ genug. Erst 2018, 83 Jahre nach dem Tod des Erzählers, ist dessen Lebensgeschichte im New Yorker Verlag Harper Collins erschienen. Der englische Titel lautet „The Story of the Last ‚Black Cargo‘“, „Die Geschichte der letzten ‚Schwarzen Fracht‘".

Nachdem Kossola und die anderen Sklaven 1868 freigelassen worden waren, gründeten sie ihr eigenes Dorf: „Africatown“ in Alabama. Der Ort existiert bis heute. Ein nationales Kulturerbe, weil es die erste und einzige Siedlung ist, die von afrikanischen Ex-Sklaven auf US-Boden gegründet wurde.

Bis heute leben dort einige Nachfahren der Gründer. Der Zustand des Ortes ist allerdings bezeichnend dafür, was den USA dieses Kulturerbe wert ist: Viele Gebäude sind verfallen oder stehen leer – und eine Büste, die zu Ehren Kossolas dort aufgestellt worden war, wurde 2012 enthauptet.

Widerstand durch Musik

Eine symbolische Fortführung der Gewalt gegen Schwarze Körper, die bis heute die Vereinigten Staaten prägt. In den 1930er-Jahren, zu Zeiten der Segregation, kursieren sogar Postkarten von Lynchmorden an Schwarzen Menschen, umringt von grinsenden Weißen. Der jüdische Schriftsteller Meeropol und die Schwarze Bluessängerin Billie Holiday reagieren darauf mit dem Song „Strange Fruit“.

Das FBI spricht Warnungen aus, nimmt schließlich Billie Holidays Drogenkonsum zum Anlass, sie während eines Konzerts zu verhaften. Der Staatswillkür nützen alle Repressalien nichts: „Strange Fruit“ wird zu einem musikalischen Symbol des Schwarzen Widerstands – und der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung knappe 30 Jahre später, der Musikerinnen wie Nina Simone eine Stimme geben.

Musikalischer Widerstand – dafür steht auch der Jazz, als radikale Fortsetzung des Blues, der die Workingsongs der Versklavten fortschreibt. Der Schwarze Saxofonist Archie Shepp bringt den Kern des Jazz einmal so auf den Punkt:

„Der Geist, die Erklärung der Welt, eingeboren in schwarzes Leben, schwarze Kultur, Kunst, beschreibt eine Welt, die schöner ist als der weiße Mann sie sieht. Und dass die Musik, die du hörst, eine Erfindung schwarzer Menschenleben ist.“ Blues und Jazz bilden deshalb auch den Soundtrack dieser Langen Nacht.

Produktion dieser Langen Nacht:

Autorin: Kerstin Kilanowski

Regie: die Autorin

Ton und Technik: Caroline Thon und Konrad Woznitzka

Sprecherinnen und Sprecher: Daniel Berger, Dominik Freiberger, Tanja Haller, Gregor Höppner, Andreas Laurenz Maier, Claudia Mischke, Christiane Nothofer, Karyn von Ostholt, Jubril Sulaimon, Melchi Vepouyoum

Redaktion: Hans Dieter Heimendahl

Webdarstellung: Constantin Hühn.