Langweiliges Erwachen

Jahrelang wurde Frank Wedekinds Stück "Frühlings Erwachen" aus dem Jahr 1891 als pornografisch angesehen. Mit der Begründung, "die Erscheinungen der Pubertät poetisch zu gestalten", wurde dann ab 1912 die Zensur aufgehoben. Jetzt lässt Claus Peymann das Stück fast vom Blatt spielen, inszeniert jedoch inhaltlich seelenlos und ungemein langweilig.

Frank Wedekind nannte sein 1891 entstandenes Stück "Frühlings Erwachen" im Untertitel "Eine Kindertragödie". Das Stück, in dem Schüler unter Leistungsdruck und Pubertät leiden, in dem sich ein Schüler erschießt und ein 14-jähriges Mädchen bei einer Abtreibung stirbt, wurde nach seiner Uraufführung durch Max Reinhardt an den Berliner Kammerspielen im Jahre 1906 jahrelang als pornografisch angesehen und durfte nur in zensierter Fassung gespielt werden.

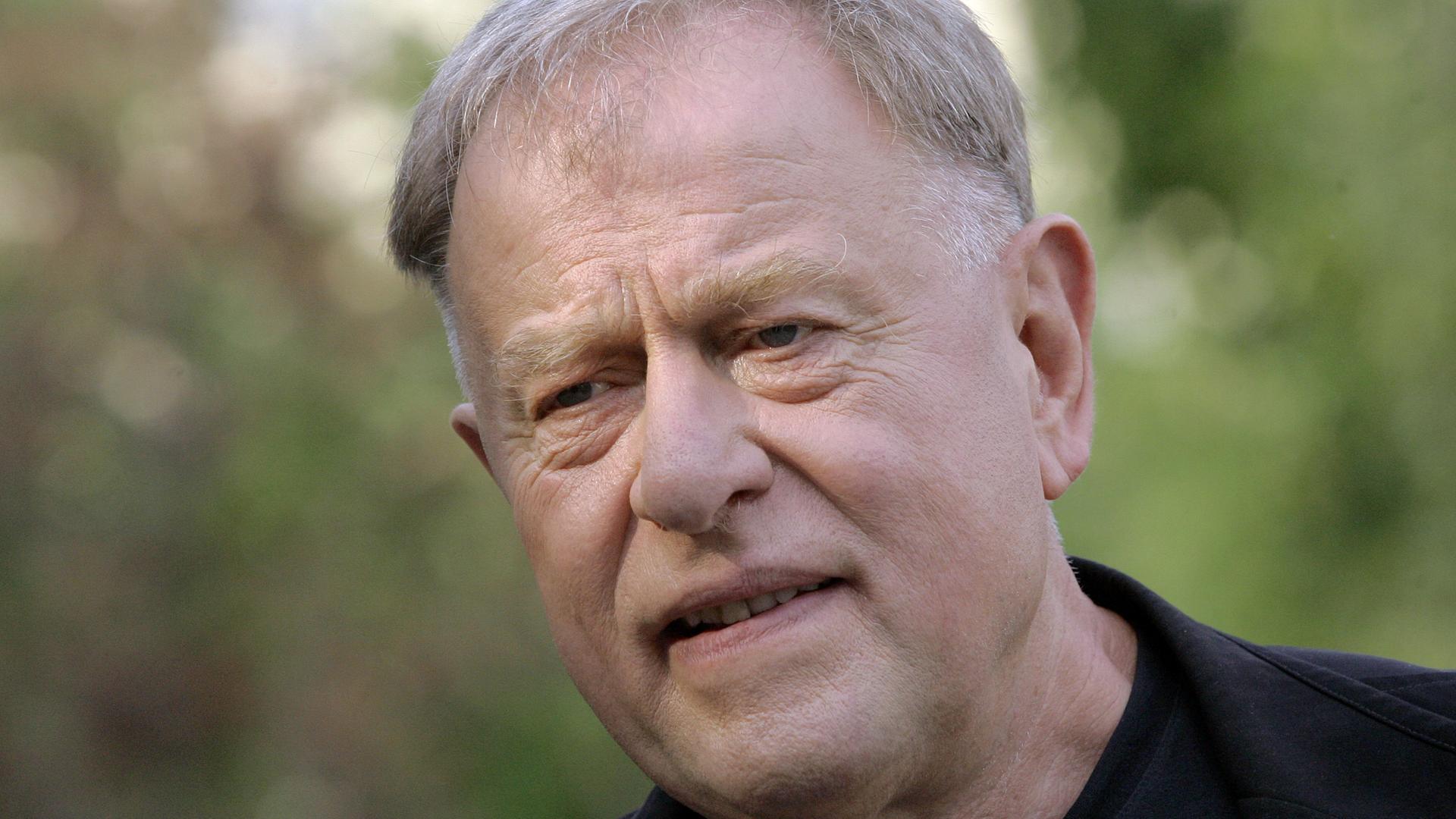

Nach einer gerichtlichen Aufhebung der Zensurmaßnahme galt es dann ab 1912 als Beitrag zur Volksaufklärung. Frank Wedekind hielt von beiden Einschätzungen wenig und schrieb, er habe sich nur bemüht, "die Erscheinungen der Pubertät bei der heranwachsenden Jugend poetisch zu gestalten". Nun hat der 72-jährige Claus Peymann Wedekinds Stück an seinem Berliner Ensemble inszeniert.

Wedekinds "Frühlings Erwachen" ist mittlerweile fast 120 Jahre alt, doch die Sexualität ist noch immer ein Problem für die Menschen. Vor allem, wenn Jugendliche sie erstmals an den Veränderungen ihres Körpers und ihrer Seele erfahren. Was allerdings Wedekind als Kampf unaufgeklärter 14jähriger Pennäler gegen die "sittliche Weltordnung" ihrer Eltern und Lehrer in einer deutschen Kleinstadt um 1890 beschreibt, das trifft in Sprache, Erfahrung und Wissen nicht mehr den Geist unserer übersexualisierten Zeit.

Wo bei Wedekind der Gymnasiast Melchior für seinen unbedarften Schulfreund Moritz ein mit Zeichnungen versehenes Traktat über den Beischlaf verfasst, deswegen von der Schule geworfen und in eine Korrektionsanstalt gesteckt wird, da würde ein heutiger Melchior seinem Freund nur verraten, wo er sich die Informationen in Jugendzeitungen erlesen oder im Internet im doppelten Wortsinn "herunterholen" könnte.

Claus Peymann aber lässt das alte Stück fast vom Blatt spielen, nur einige allzu bedächtig zopfige Ausdrücke sind geändert. Was Peymann zeigt, ist unhistorisches, unpolitisches und unpsychologisches Unterhaltungstheater. Auf der leeren Bühne von Achim Freyer gibt es nur die Farben Schwarz und Weiß: Die vier drehbaren Teile einer Wand sind auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz, und je nach der emotionalen Situation wird die entsprechende Farbe nach vorn gedreht.

Die Schauspieler tragen zeitlos historisierende Theaterkostüme, die wohl aus der Jahrhundertwende stammen sollen, aber eher von zeitlos historisierendem Theaterschick sind, und die Lehrer, bei Wedekind böse Karikaturen, scheinen hier aus Robert Wilsons Formalismuskabinett entsprungen. Sie stehen, ganz in Schwarz auf hohen weißen Steinkothurnen im Halbkreis und zeigefingern auf den vor ihnen stehenden Melchior hinab.

Ohnehin sucht die Aufführung naturalistisches Spiel und formalistisches Spieldekor ungeschickt zu vereinen. Zugleich setzt sie, indem sie die Figuren nicht von innen her erschließt, sondern ihnen von außen eine emotionale Munterkeit anpappt, auf leere Überdeutlichkeit und publikumswirksame Schmunzeleffekte.

Wenn Wendla ihre Mutter um Aufklärung anfleht, klingt das so: Die bedauernswerten Darsteller sind zu einem schrecklich aufgedrehten Veräußerlichungsspiel angehalten. Da wird unentwegt getobt oder geseufzt, es wird neckisch Fangen gespielt oder eine Konservenbüchse wild als Fußball herumgestossen, und zwei schwule Jungs haben sich natürlich die Lippen knallrot angemalt, um sich zuneigungsvoll gegenseitig die Gesichter rot zu verschmieren.

Bei all der äußeren Aufgedrehtheit, die die Darsteller meist an der Rampe zeigen müssen, bleiben ihre Figuren aber seltsam unlebendig - weil sie nur als Form, aber nicht als Menschen gezeigt werden. Die Worte und Emotionen, die sie zu sprechen und zu zeigen haben, sind nicht die ihren und nicht von heute, und so bieten sie lediglich schrecklich behäbiges, ja museales Theater-Theater mit bewußt gesetzten Effekten.

Da trampeln die Schüler der Korrektionsanstalt im Gleichschritt mit kahlgeschorenen Köpfen und nackten Oberkörpern herein und lassen zum Onaniewettbewerb die Hosen mit dem Rücken zum Publikum herunter, und der Beischlaf zwischen Melchior und Wendla, der eine Vergewaltigung ist, wird ausgiebig ausgespielt, bis hin zum letztlich einverständigen Seufzer der eigentlich widerstrebenden Wendla. Das ganze: eine zutiefst reaktionäre Szene.

Die dreistündige Inszenierung ist, weil inhaltlich seelenlos, über weite Passagen ungemein langweilig, sie präsentiert sich mit teilweise chargierendem Spiel fast auf schlechtem Ohnsorg-Theater-Niveau und verläppert sich in der Schlussszene auf dem Friedhof ohne jede klare Idee. Ein rundum ärgerlich misslungener Abend im Berliner Ensemble.

Nach einer gerichtlichen Aufhebung der Zensurmaßnahme galt es dann ab 1912 als Beitrag zur Volksaufklärung. Frank Wedekind hielt von beiden Einschätzungen wenig und schrieb, er habe sich nur bemüht, "die Erscheinungen der Pubertät bei der heranwachsenden Jugend poetisch zu gestalten". Nun hat der 72-jährige Claus Peymann Wedekinds Stück an seinem Berliner Ensemble inszeniert.

Wedekinds "Frühlings Erwachen" ist mittlerweile fast 120 Jahre alt, doch die Sexualität ist noch immer ein Problem für die Menschen. Vor allem, wenn Jugendliche sie erstmals an den Veränderungen ihres Körpers und ihrer Seele erfahren. Was allerdings Wedekind als Kampf unaufgeklärter 14jähriger Pennäler gegen die "sittliche Weltordnung" ihrer Eltern und Lehrer in einer deutschen Kleinstadt um 1890 beschreibt, das trifft in Sprache, Erfahrung und Wissen nicht mehr den Geist unserer übersexualisierten Zeit.

Wo bei Wedekind der Gymnasiast Melchior für seinen unbedarften Schulfreund Moritz ein mit Zeichnungen versehenes Traktat über den Beischlaf verfasst, deswegen von der Schule geworfen und in eine Korrektionsanstalt gesteckt wird, da würde ein heutiger Melchior seinem Freund nur verraten, wo er sich die Informationen in Jugendzeitungen erlesen oder im Internet im doppelten Wortsinn "herunterholen" könnte.

Claus Peymann aber lässt das alte Stück fast vom Blatt spielen, nur einige allzu bedächtig zopfige Ausdrücke sind geändert. Was Peymann zeigt, ist unhistorisches, unpolitisches und unpsychologisches Unterhaltungstheater. Auf der leeren Bühne von Achim Freyer gibt es nur die Farben Schwarz und Weiß: Die vier drehbaren Teile einer Wand sind auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz, und je nach der emotionalen Situation wird die entsprechende Farbe nach vorn gedreht.

Die Schauspieler tragen zeitlos historisierende Theaterkostüme, die wohl aus der Jahrhundertwende stammen sollen, aber eher von zeitlos historisierendem Theaterschick sind, und die Lehrer, bei Wedekind böse Karikaturen, scheinen hier aus Robert Wilsons Formalismuskabinett entsprungen. Sie stehen, ganz in Schwarz auf hohen weißen Steinkothurnen im Halbkreis und zeigefingern auf den vor ihnen stehenden Melchior hinab.

Ohnehin sucht die Aufführung naturalistisches Spiel und formalistisches Spieldekor ungeschickt zu vereinen. Zugleich setzt sie, indem sie die Figuren nicht von innen her erschließt, sondern ihnen von außen eine emotionale Munterkeit anpappt, auf leere Überdeutlichkeit und publikumswirksame Schmunzeleffekte.

Wenn Wendla ihre Mutter um Aufklärung anfleht, klingt das so: Die bedauernswerten Darsteller sind zu einem schrecklich aufgedrehten Veräußerlichungsspiel angehalten. Da wird unentwegt getobt oder geseufzt, es wird neckisch Fangen gespielt oder eine Konservenbüchse wild als Fußball herumgestossen, und zwei schwule Jungs haben sich natürlich die Lippen knallrot angemalt, um sich zuneigungsvoll gegenseitig die Gesichter rot zu verschmieren.

Bei all der äußeren Aufgedrehtheit, die die Darsteller meist an der Rampe zeigen müssen, bleiben ihre Figuren aber seltsam unlebendig - weil sie nur als Form, aber nicht als Menschen gezeigt werden. Die Worte und Emotionen, die sie zu sprechen und zu zeigen haben, sind nicht die ihren und nicht von heute, und so bieten sie lediglich schrecklich behäbiges, ja museales Theater-Theater mit bewußt gesetzten Effekten.

Da trampeln die Schüler der Korrektionsanstalt im Gleichschritt mit kahlgeschorenen Köpfen und nackten Oberkörpern herein und lassen zum Onaniewettbewerb die Hosen mit dem Rücken zum Publikum herunter, und der Beischlaf zwischen Melchior und Wendla, der eine Vergewaltigung ist, wird ausgiebig ausgespielt, bis hin zum letztlich einverständigen Seufzer der eigentlich widerstrebenden Wendla. Das ganze: eine zutiefst reaktionäre Szene.

Die dreistündige Inszenierung ist, weil inhaltlich seelenlos, über weite Passagen ungemein langweilig, sie präsentiert sich mit teilweise chargierendem Spiel fast auf schlechtem Ohnsorg-Theater-Niveau und verläppert sich in der Schlussszene auf dem Friedhof ohne jede klare Idee. Ein rundum ärgerlich misslungener Abend im Berliner Ensemble.