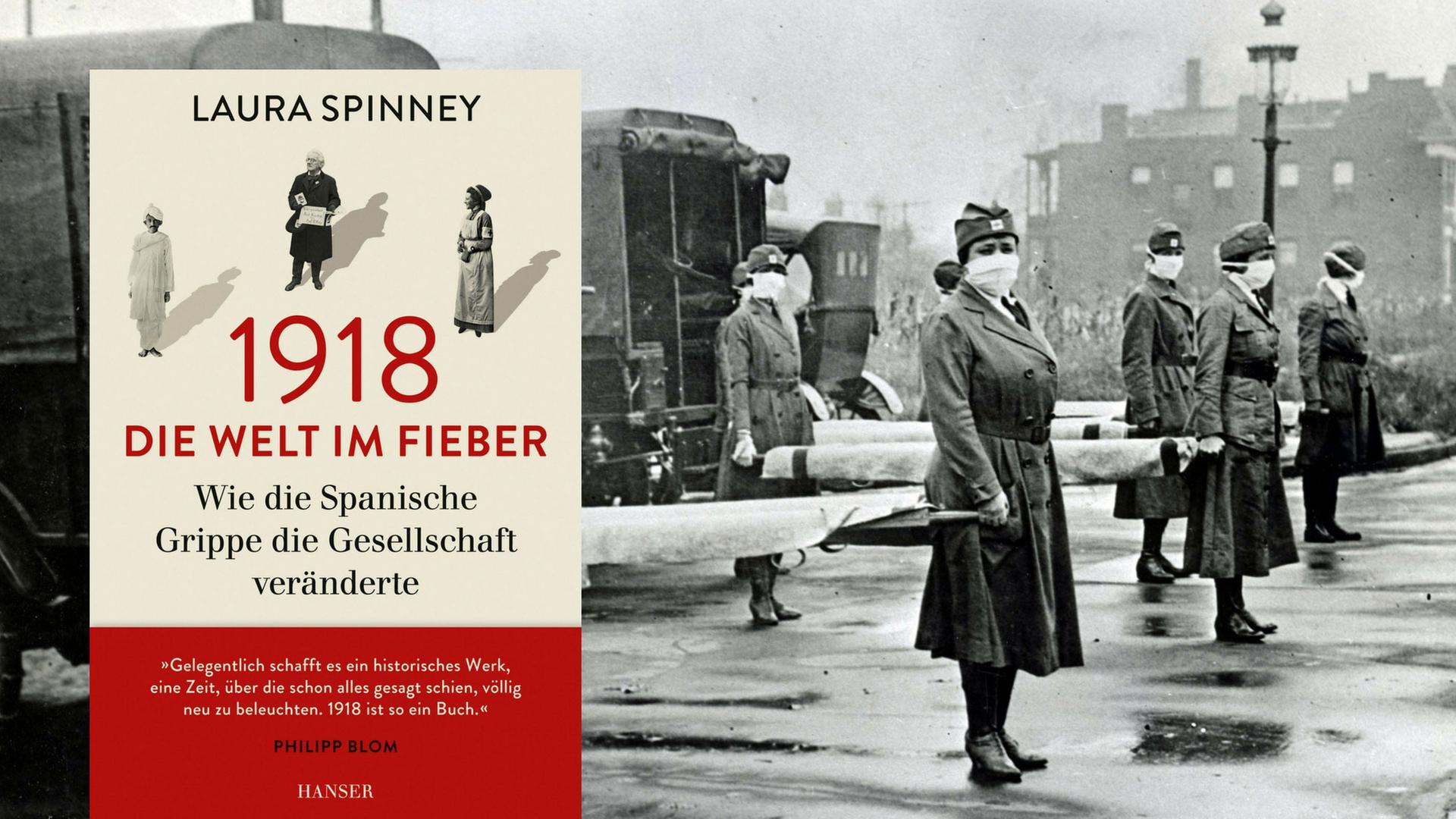

Laura Spinney: 1918 - Die Welt im Fieber

Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte

Aus dem Englischen von Sabine Hübner

Hanser Verlag, 384 Seiten, 26 Euro

Wie Mikroben die Welt veränderten

An der Spanischen Grippe starben mehr Menschen als auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Mit hoher Sachkenntnis schildert die britische Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney die Facetten dieser dramatischen Umbruchszeit.

Als Spanische Grippe wird eine Pandemie bezeichnet, die 1918 ausbrach, im Jahr, als der Erste Weltkrieg endete. Sie hat deutlich mehr Todesopfer gefordert als der Krieg, ist aber bis heute weit weniger in den Geschichtsbüchern zu finden. Die Autorin fragt sich, weshalb Kriege und Seuchen auf so unterschiedliche Art im kollektiven Gedächtnis verankert sind.

"Ein Grund mag sein, dass man bei einer Seuche keinen Überblick über die Anzahl der Toten hat. Sie tragen keine Uniformen, weisen keine Austrittswunden auf und verlieren ihr Leben nicht auf einem exakt benennbaren Kampfplatz. Sie sterben in kurzer Zeit in riesiger Zahl, über ein gigantisches Gebiet verteilt, und viele von ihnen verschwinden in Massengräbern. Fast das ganze 20. Jahrhundert lang glaubte man, die Spanische Grippe habe ungefähr 20 Millionen Menschen getötet, obwohl die Zahl der Toten in Wirklichkeit das Zweifache, Dreifache oder sogar Fünffache betrug."

"Ein Grund mag sein, dass man bei einer Seuche keinen Überblick über die Anzahl der Toten hat. Sie tragen keine Uniformen, weisen keine Austrittswunden auf und verlieren ihr Leben nicht auf einem exakt benennbaren Kampfplatz. Sie sterben in kurzer Zeit in riesiger Zahl, über ein gigantisches Gebiet verteilt, und viele von ihnen verschwinden in Massengräbern. Fast das ganze 20. Jahrhundert lang glaubte man, die Spanische Grippe habe ungefähr 20 Millionen Menschen getötet, obwohl die Zahl der Toten in Wirklichkeit das Zweifache, Dreifache oder sogar Fünffache betrug."

Wer macht Geschichte?

Eine Pandemie galt klassischen Historikern als Naturereignis, ähnlich einem Vulkanausbruch. Ihr Credo: Menschen machen Geschichte, nicht höhere Mächte, nicht das Erdinnere, nicht das Wetter und nicht die Mikroben. Das stimmt, und es stimmt nicht, wie dieses Buch eindrücklich belegt. Laura Spinney beschreibt die tiefgreifenden gesellschaftlichen Implikationen, mit denen die Pandemie ausbrach, "über den Planeten hinwegraste, wieder abklang und die Menschheit verändert zurückließ."

Mit hoher Sachkenntnis schildert die britische Wissenschaftsjournalistin zunächst jene verborgenen mikrobiotischen Prozesse, virale, bakterielle Mutationen und Anpassungen, die uns erst auffällig werden, wenn zum Beispiel an einem Ende der Welt plötzlich eine Ebola-Epidemie ausbricht.

Mit hoher Sachkenntnis schildert die britische Wissenschaftsjournalistin zunächst jene verborgenen mikrobiotischen Prozesse, virale, bakterielle Mutationen und Anpassungen, die uns erst auffällig werden, wenn zum Beispiel an einem Ende der Welt plötzlich eine Ebola-Epidemie ausbricht.

Die Verletzbarkeit der zivilisierten Welt

Das Wort "ausbrechen" gebrauchen wir auch für die Eruption eines Vulkans oder für eine angestaute Wut, weil eben kaum vorhersagbar ist, wann, wo, wie es zu diesem Ausbruch kommen wird. Die Autorin benennt unterschiedliche Narrative, die derartige Pandemien entweder als Naturereignisse oder eben, wie sie es tut, verwoben mit den Kulturen der Welt erscheinen lassen.

Anhand eines immensen Faktenmaterials beschreibt sie uns die Welt am Beginn des 20. Jahrhunderts gleichsam von ihrer Unterseite her, aus der Sicht ihrer Anfälligkeit und Verletzlichkeit. In dieser Sicht erkennen wir die Pandemie als eine Probe auf die Versprechen und Behauptungen der modernen Welt. Wenn die Praxis das Kriterium der Wahrheit ist, so stehen mit der grassierenden Seuche die damaligen Wahrheiten der Wissenschaft, der Politik und Religionen auf dem Prüfstand, aber auch die traditionellen Gebräuche des sozialen Zusammenlebens, der Ernährung, der Kriegsführung, des Verkehrs- und Bildungswesens.

"Einst glaubten die Menschen, die Grippe gehe auf den Einfluss ferner Sterne zurück. Dann entdeckten sie, dass irgendetwas Winziges in den Körper eindrang und ihn krank machte. Und schließlich begriffen sie die Influenza als Ergebnis einer Interaktion zwischen Wirt und Krankheitserreger. Im Lauf der Jahrhunderte empfanden die Menschen die Grippe als einen immer enger werdenden Tanz mit dem Teufel, und obwohl wir die Zusammenhänge heute besser verstehen, ändert dies nichts daran, dass Mensch und Mikrobe einander weiterhin wechselseitig beeinflussen werden."

"Einst glaubten die Menschen, die Grippe gehe auf den Einfluss ferner Sterne zurück. Dann entdeckten sie, dass irgendetwas Winziges in den Körper eindrang und ihn krank machte. Und schließlich begriffen sie die Influenza als Ergebnis einer Interaktion zwischen Wirt und Krankheitserreger. Im Lauf der Jahrhunderte empfanden die Menschen die Grippe als einen immer enger werdenden Tanz mit dem Teufel, und obwohl wir die Zusammenhänge heute besser verstehen, ändert dies nichts daran, dass Mensch und Mikrobe einander weiterhin wechselseitig beeinflussen werden."

Schuldzuweisungen und autoritäre Maßnahmen

Die Autorin zeigt, wie alle kulturellen Bereiche im Verlauf dieser - sagen wir mal - hochnotpeinlichen Befragung durch grassierende Kleinstlebewesen die Chance bekommen, sich zu entwickeln oder zu regredieren. Die Krankheit liefert politischen Gegnern willkommene Argumente. Es gibt Deutungsversuche, die ins Mittelalter zurückgreifen und vom Zorn Gottes künden. Es gibt eine Tendenz zu diktatorischen Maßnahmen, zur Zensur und Selbstzensur im öffentlichen Raum. Es grassieren irrationale Schuldzuweisungen, die soziale Distanz wird als cordon sanitaire zum Gebot der Stunde. Man grenzt sich ab von Einwanderern, rassischen oder anderen Fremdlingen: Sie alle sind der unsauberen Einschleppung verdächtig.

Im Zuge der Abschottung werden die fremden Milieus aber auch öffentlich sichtbar. Die katastrophalen Lebensverhältnisse der Italiener in New York zum Beispiel werden so zum ersten Mal publik, woraufhin die Stadt sich anschickt, mit einem sozialen Wohnungsprogramm Abhilfe zu schaffen. Die Pandemie wirkte also auch in entgegengesetzter Tendenz, nicht spaltend, sondern als alle sozialen, politischen und religiösen Schranken übergreifende Geißel der Menschheit.

Was lernt man durch Leiden?

Pathemata Mathemata, Leiden sind Lehren, schrieb der Philosoph Plato. Im Buch von Laura Spinney erfahren wir die Jahre der grassierenden und dabei mutierenden Influenza als Zeiten intensiver Selbsterfahrung der Weltbevölkerung, die sich in der Katastrophe erst als solche wahrnimmt. Die Welt rückte näher zusammen, war genötigt, sich über geeignete Mittel auszutauschen, Forschungen, Medikamente rasch zu verbreiten. Doch im Zuge dieser Egalisierung zeigten sich auch die kulturellen Differenzen mit besonderer Schärfe. Mit Spinneys Buch sind wir auf der ganzen Welt gleichzeitig.

"So sah die Welt aus, über die die Spanische Grippe hereinbrach: eine Welt, die das Automobil zwar kannte, sich auf dem Maultierrücken aber wohler fühlte; eine Welt, die zwar schon an die Quantentheorie, aber auch noch an Hexen glaubte; eine Welt im Spagat zwischen Vormoderne und Moderne, so dass manche Menschen bereits in Wolkenkratzern wohnten und Telefone benutzten, andere hingegen noch wie ihre Vorfahren im Mittelalter lebten. Die Seuche jedoch, die über sie hereinbrach, hatte nichts Modernes; sie war uralt. Vom ersten Todesopfer an schien es, als sei die gesamte Weltbevölkerung, etwa 1,8 Milliarden Menschen, um mehrere Jahrtausende zurückgeworfen worden."

Laura Spinney beschreibt eine "schwarze Hochzeit" als kollektiven Heilungsversuch, und sie spricht von der Spanischen Grippe als einer "schwarzen Naht" des Zeitgeistes. Sie wagt sich immer wieder auf deutendes, poetisches Terrain, Kunst und Literatur gehören zu den Quellen ihrer Geschichtsschreibung. So ist ein vielfarbiges Mosaik entstanden, ein Zeitgemälde, das den starken atmosphärischen Eindruck von einer Umbruchzeit hinterlässt, ohne sich auf die klassische Historiografie von Ursachen und Wirkungen zu kaprizieren. Ihre Zusammenschau von 1918 spricht wichtige Warnungen aus und liest sich wie eine unterhaltsame Impfung gegen Leichtsinn und Fatalismus.

"So sah die Welt aus, über die die Spanische Grippe hereinbrach: eine Welt, die das Automobil zwar kannte, sich auf dem Maultierrücken aber wohler fühlte; eine Welt, die zwar schon an die Quantentheorie, aber auch noch an Hexen glaubte; eine Welt im Spagat zwischen Vormoderne und Moderne, so dass manche Menschen bereits in Wolkenkratzern wohnten und Telefone benutzten, andere hingegen noch wie ihre Vorfahren im Mittelalter lebten. Die Seuche jedoch, die über sie hereinbrach, hatte nichts Modernes; sie war uralt. Vom ersten Todesopfer an schien es, als sei die gesamte Weltbevölkerung, etwa 1,8 Milliarden Menschen, um mehrere Jahrtausende zurückgeworfen worden."

Laura Spinney beschreibt eine "schwarze Hochzeit" als kollektiven Heilungsversuch, und sie spricht von der Spanischen Grippe als einer "schwarzen Naht" des Zeitgeistes. Sie wagt sich immer wieder auf deutendes, poetisches Terrain, Kunst und Literatur gehören zu den Quellen ihrer Geschichtsschreibung. So ist ein vielfarbiges Mosaik entstanden, ein Zeitgemälde, das den starken atmosphärischen Eindruck von einer Umbruchzeit hinterlässt, ohne sich auf die klassische Historiografie von Ursachen und Wirkungen zu kaprizieren. Ihre Zusammenschau von 1918 spricht wichtige Warnungen aus und liest sich wie eine unterhaltsame Impfung gegen Leichtsinn und Fatalismus.