Leonardo Padura: Die Palme und der Stern

Roman. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein

Unionsverlag, Zürich 2015, 458 Seiten, 24,95 Euro

Kubas realer Schrecken

Im Roman "Die Palme und der Stern" von Leonardo Padura geht es um die Biografien von zwei kubanischen Schriftstellern aus zwei Jahrhunderten. Zugleich nimmt der Roman den Leser mit in die Geschichte der Insel.

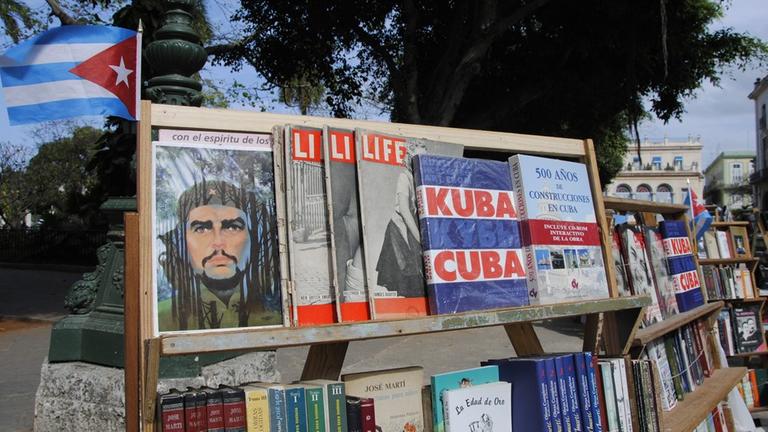

"Wenn man unter der Tyrannei lebt, ist es sehr wichtig, jederzeit zu wissen, was zu tun und zu sagen möglich ist, aber auch was zu tun und zu sagen unmöglich ist." Zu diesem illusionslosen Resümee kommt der kubanische Nationaldichter José Maria Heredia bereits in jungen Jahren, im Frühjahr 1821, als seine Insel noch unter spanischer Kolonialherrschaft ächzt.

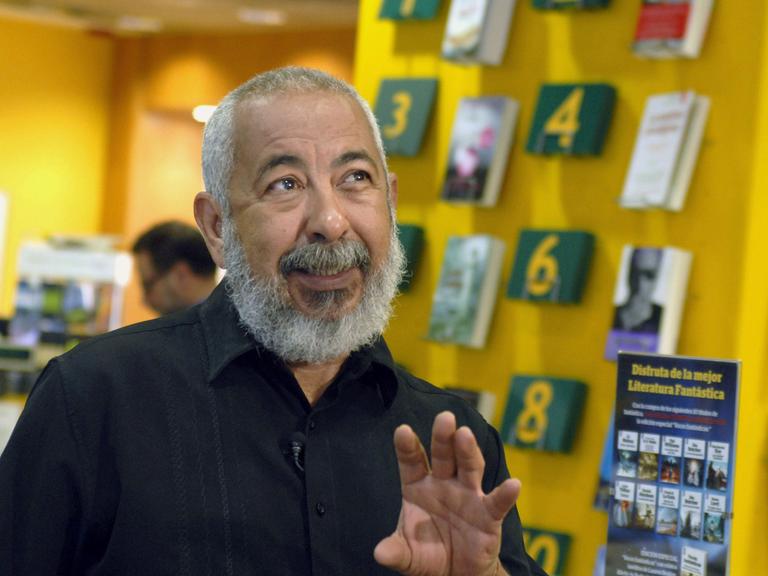

Dass die kommenden Herren keine sanfteren sein werden, ahnt der späterhin verbannte Poet ebenfalls recht zeitig. Sein Leben - vor allem aber: die abenteuerliche Geschichte seiner verschollenen, explosiven Autobiografie - bildet die Rahmenhandlung von "Die Palme und der Stern", des neuen Romans von Leonardo Padura. Der kubanische Romancier, Jahrgang 1955 und diesjähriger Preisträger des renommierten Prinz-von-Asturien-Preises, hat sich zuvor bereits als Krimiautor international einen Namen gemacht.

Auch in diesem Buch regiert suspense, denn der Fahnder nach Heredias verschwundenem Manuskript ist ebenfalls ein Opfer politischer Ranküne. Nach 18 Jahren im Exil kehrt der Schriftsteller Fernando ins Havanna der Gegenwart zurück, um sich neben seinen Nachforschungen vor allem einer Frage zu stellen: Wer von seinen Jugendfreunden hatte ihn damals bei Castros Staatssicherheit denunziert und damit eine Intellektuellenkarriere beendet, die denkbar hoffnungsvoll begonnen hatte?

Padura geht an die Grenzen des politisch möglichen

Leonardo Padura erzählt abwechselnd von Fernando und dem Nationaldichter Heredia und greift ein Thema auf, das inzwischen zu einem Topos kubanischer Literatur geworden ist: Weggehen oder Dableiben, Ideal oder Verrat, private Hoffnungen versus die Tentakeln staatlicher Macht. Allerdings wagten bislang fast nur Autoren, die selbst exiliert waren, über solch offensichtliche Konflikte zu schreiben.

Paduras epischer Wälzer mag deshalb konventionell erzählt sein - inhaltlich wagt er sich an die Grenzen des im diktatorisch regierten Kuba gerade noch Sagbaren. Dabei versteckt sich der Autor keineswegs hinter der Maske des 19. Jahrhundert-Dichters Heredia, sondern lässt auch seinen Gegenwarts-Protagonisten Fernando Dinge sagen und denken, für die man auf Castros Insel noch immer ins Gefängnis wandern kann.

Nach diesem Spagat befragt - Leonardo Padura war immerhin auch kubanischer Nationalpreisträger des Jahres 2012 – wiegelt der in einem Vorort Havannas lebende Romancier freilich ab. Alles was er sagen könne, stehe in den Büchern, und diese seien Fiktion. So liest man seinen voluminösen, die Zeiten und Gegebenheiten ebenso prall wie sinnlich durchwandernden Roman mit durchaus realem Schrecken: Dinge gibt es – Verbote, Ängste, Demütigungen, Zwang zur Mimikry –, die gehen anscheinend nie vorbei. Aktueller und tiefgründiger zugleich kann Literatur kaum sein.