Wenn Mitmenschen sich notorisch selbst charakterisieren, kann das durchaus enervierend sein. Inflationierende Selbstbeschreibungen von Romanfiguren hingegen erfüllen einen Zweck: Sie sollen komödiantisches Potential entfalten. Denn natürlich sind für die Leserinnen und Leser Irrtum und damit Fallhöhe immer schon mehr oder weniger deutlich ersichtlich.

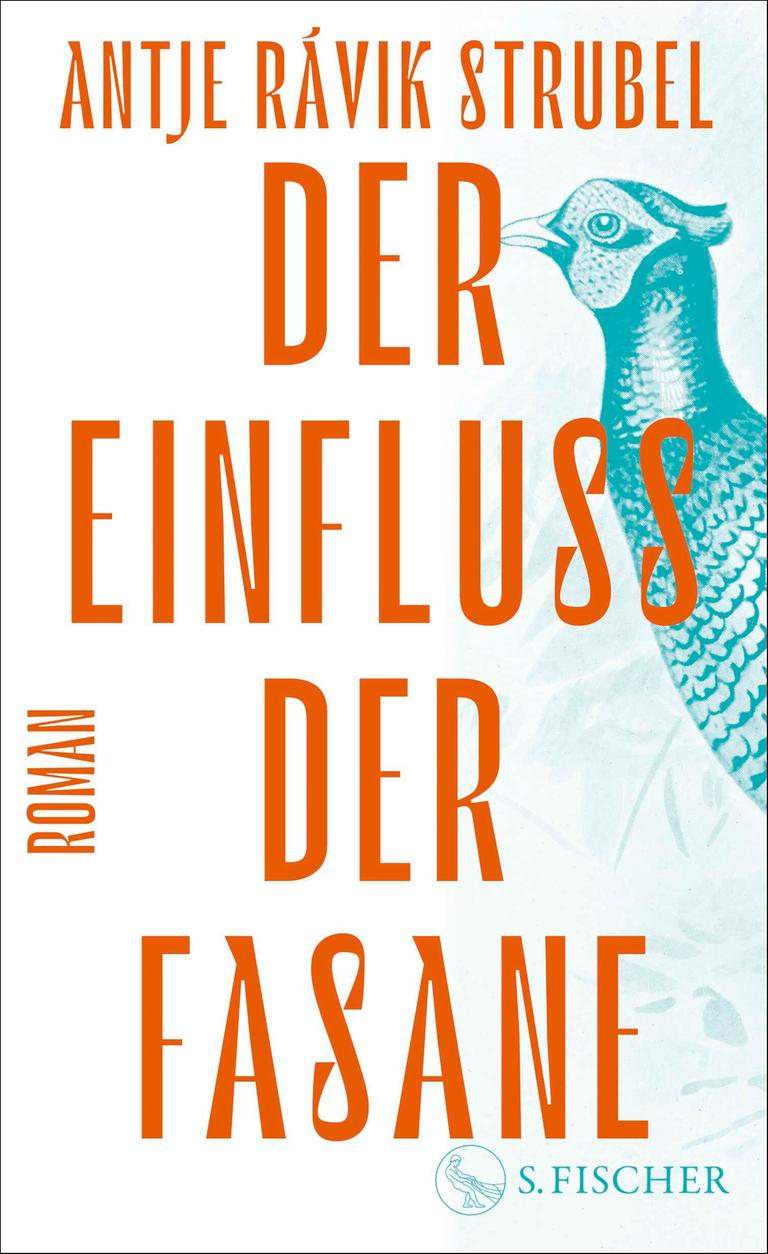

Hella Karl, seit sieben Jahren Feuilleton-Chefin einer Berliner Tageszeitung und Protagonistin von Antje Rávik Strubels neuem Roman "Der Einfluss der Fasane", mangelt es nicht an Einsichten über sich selbst. Diese formuliert sie gern in der dritten Person:

"So war sie, Hella Karl. Sie kam dem Schicksal zuvor." Oder: "Denn so war sie, Hella Karl. Sie ließ sich von niemandem unterbuttern." Oder auch: "Denn Stolz besaß sie, Hella Renate Karl, den ließ sie sich nicht nehmen."

Rasanter beruflicher Absturz

Diese Selbstzuschreibungen muten allerdings wie letzte Versuche an, die Fassung zu bewahren, während Hella Karls berufliche Existenz in beeindruckendem Tempo ins Schlingern gerät. Der Suizid des in der Vergangenheit wegen Vorwürfen von Machtmissbrauch und sexueller Übergriffigkeit umstrittenen Theaterintendanten Kai Hochwerth, den Hella Karl von kurzen Smalltalk-Runden auf Premieren persönlich kannte, ist Auslöser des rasanten beruflichen Absturzes der kinderlosen Anfang Fünfzigjährigen.

Eine private Krise Hella Karls entwickelt sich parallel, aber mit weniger Aplomb im ebenso idyllischen wie saturierten Potsdamer Einfamilienhaus-Hintergrund samt attraktivem Architekten-Freund. Die titelgebenden Fasane, die allenthalben durch die Szenerie flattern, können dabei als Zeichen höherer Ironie gelesen werden: gelten die Vögel doch als Glückssymbol.

Wollte man dem Intendanten Hochwerth auch nachträglich noch Übles unterstellen könnte man sagen: Er ist durchaus öffentlichkeitswirksam inszeniert aus dem Leben geschieden – vor der Kulisse der Sydney Opera, wohin er seine Frau, eine berühmte Opernsängerin, begleitet hatte.

Tod des Intendanten als Auftakt

Die Nachricht von Hochwerths Tod bildet den Auftakt von Strubels Roman. Und man ahnt bereits auf diesen ersten Zeilen, dass der Protagonistin Unheil droht. "Das Ereignis am Morgen des 7. Mai ist folgendes: Ein Mann tötet sich, und der Tod errichtet einen soliden Schatten. Der Schatten des Mannes ist größer als zu Lebzeiten. Er ist so groß, dass er auf die weiß glänzenden Kacheln des Opernhauses fällt, auf das multiethnische Symphonieorchester und die Casta Diva der gefeierten Sopranistin, die er alle zum Verschwinden bringt."

Hella Karl trägt mindestens Mitschuld am Tod des Intendanten. So sieht es die Öffentlichkeit – und auch sie selbst gesteht es sich ein, wenngleich sie sich nach außen dagegen verwehrt. In einem Interview etwa, dass mit ihr unmittelbar nach Bekanntwerden von Hochwerths Tod geführt wird.

"'Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung. Diese Schlagzeile stammt von Ihnen, nicht wahr?'

Hella musste sich beherrschen, um nicht aufzufahren.

'Ich war nicht die Einzige, die über den Fall berichtet hat. Es hat eine umfassende – äh – Berichterstattung gegeben.'

'Sie waren die Erste. Sie haben diese Schlagzeile formuliert.'

'Dann bin ich wohl das beste Beispiel für das, wovor ich in den letzten Monaten in meinen Artikeln immer wieder gewarnt habe‘, sagte sie steif, 'eine kopflose Presse.‘“

Öffentliche Welle aus Empörung und Hass

Mit dem folgenden Satz hat Antje Rávik Strubel das Schicksal ihrer Protagonistin auch schon besiegelt:

"Draußen stieg ein einzelner Ballon, der sich irgendwo losgerissen hatte, mit flatternder Schnur in den Nachmittagshimmel auf."

Nicht also, dass Hella Karl die Erste war, die die Vorwürfe gegen Kai Hochwerth in die Zeitung gesetzt hat, wendet sich gegen sie. Auch nicht allein die Tatsache, dass diese Vorwürfe allenfalls vage belegt waren. Es ist vor allem dem ungeschickten Agieren in einem Interview unmittelbar nach Bekanntwerden von Hochwerths Tod geschuldet, dass die Feuilleton-Chefin umgehend von ihrem Posten erhoben wird. Und dass sich dazu eine öffentliche Welle aus Empörung und sogar Hass gegen sie wendet.

Im Zentrum der Angriffe

Wiederholt etwa muss sie Müll aus ihrem beschaulichen Vorgarten sammeln. Hella Karl, die sich für so souverän und abgebrüht auf dem medialen und kulturpolitischen Parkett hält, ist kurzerhand aus dem Tritt geraten. Dass ausgerechnet sie, die sich in der Vergangenheit eher solidarisch mit Männern gezeigt hat in MeToo-Debatten, nun im Zentrum der Angriffe steht, mag auch an einem vermeintlichen Manko liegen, das sie üblicherweise zu kaschieren versteht: die einfachen Verhältnisse, aus denen sie stammt. Machtstrategisches Agieren ist für Hella Karl, auch wenn sie es noch so oft behauptet, keine Selbstverständlichkeit, sondern sie hat es erst lernen müssen.

Und noch immer sieht sie sich im beruflichen Umfeld genötigt, etwaige Schwächen, etwa ihre überschaubaren Englischkenntnisse oder ihre Wortverdrehungen in Redewendungen, zu überspielen. Im Moment der Krise entgleitet ihr das Besteck, das sie sich angeeignet hat. Anders als ihrem Umfeld.

Spiel mit dem schwelenden Klassismus

Insofern spielt „Der Einfluss der Fasane“ auch mit dem selbst – oder gerade – im kulturellen Milieu noch immer schwelenden Klassismus. Die Frage, ob und welchen Schaden neben der womöglich zur Abtreibung genötigten Schauspielerin noch andere Frauen durch den Intendanten erfahren haben, gerät über die Demontage Hella Karls rasch aus dem Blick. Das unterläuft Antje Rávik Strubel natürlich nicht versehentlich. Das Vorführen dieser medialen Dynamiken, bei denen es selten um die Sache selbst geht, sondern um Aufmerksamkeit und Deutungshoheit, macht den Kern dieses Romans aus.

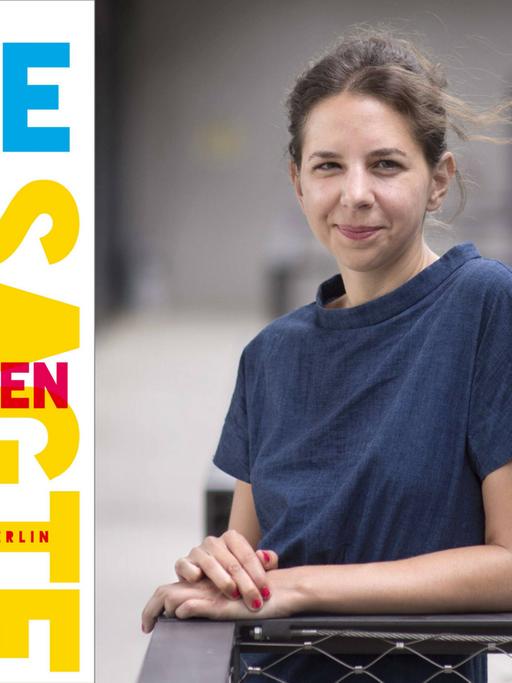

Deutscher Buchpreis für "Blaue Frau"

Für „Blaue Frau“ wurde Antje Rávik Strubel im Jahr 2021 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet: Darin fasst sie nicht nur die traumatische Erfahrung, die Erfahrungen sexualisierter Gewalt bedeuten, in beklemmende Bilder. Auch die Hürden und Zumutungen, denen Opfer ausgesetzt sind, wenn sie gegen die Täter vor Gericht gehen, schildert Strubel in ihrem Vorgängerroman äußerst konzise und zugleich mit kaum verhohlener Wut.

Es ist also durchaus überraschend, dass Antje Rávik Strubel das Thema nun in Form einer bitterbösen Boulevardkomödie daherkommen lässt, die es mit den präzise beobachteten Gesellschaftssatiren einer Yasmina Reza durchaus aufnehmen kann. Aber womöglich steckt eben gerade in dieser scheinbar leichthändigen Erzählweise, in der bewussten Wahl eines unterhaltungsnahen Genres, zugleich das eigentlich Abgründige an diesem Buch, dessen Ende noch einige überraschende – womöglich ein wenig zu gewollt – originelle Wendungen bereithält.