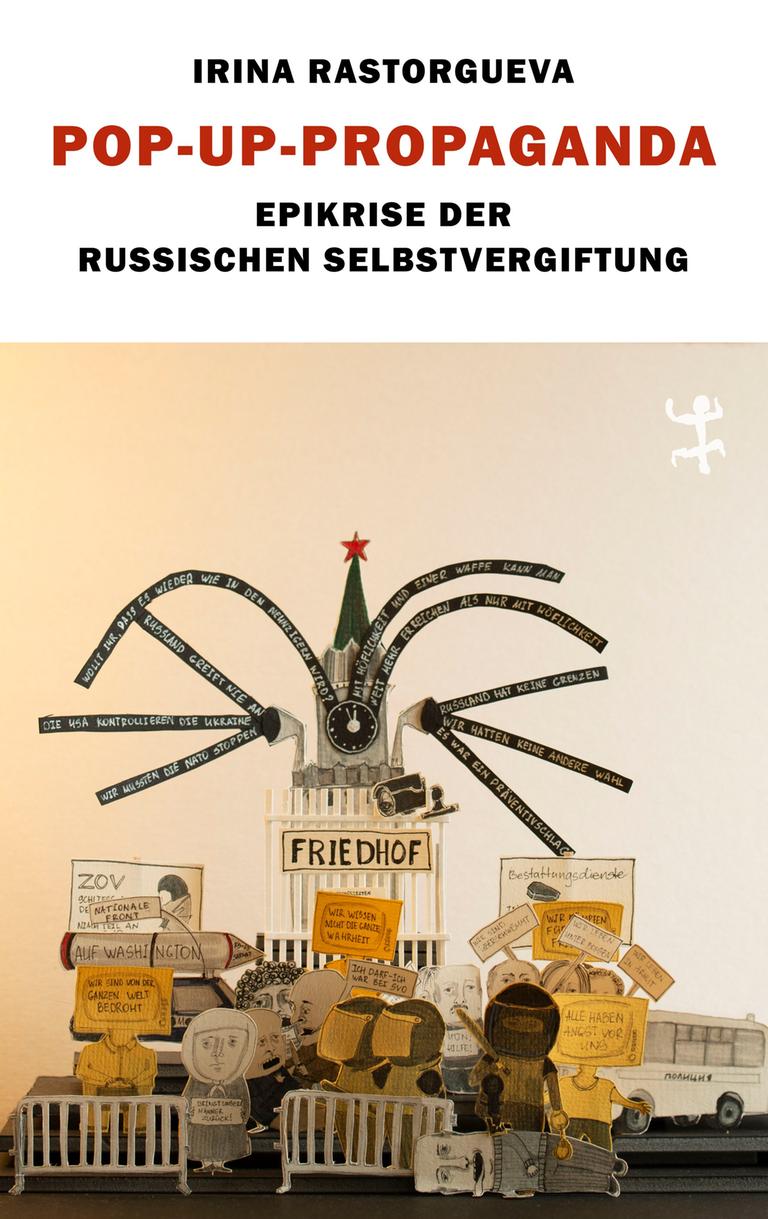

Irina Rastorgueva: Pop-up-Propaganda

© Matthes & Seitz Berlin

Überleben in Putins Russland

06:49 Minuten

Irina Rastorgueva

Pop-up-PropagandaMatthes & Seitz, Berlin 2024373 Seiten

28,00 Euro

In diesem Buch widmet sich die russische Kulturjournalistin Irina Rastorgueva der Propaganda ihres Heimatlands: Sie versucht zu verstehen, welche Folgen es hat, wenn die Realität durch Lügen ersetzt wird.

In der Einleitung bezeichnet Irina Rastorgueva ihr Buch als eine Collage. Diese Collage bestehe aus Fakten, Nachrichten und Studien sowie aus Mitteilungen von Freunden und Anweisungen von Menschenrechtsorganisationen.

Der Versuch, den Effekt der Propaganda spürbar zu machen, verpufft allerdings schon allein deshalb, weil man das meiste bereits aus den Nachrichten kennt: die Deutschen, die ohne russisches Gas erfrieren; die Briten, die der Hunger dazu zwingt, Eichhörnchen zu jagen; die Sache mit dem Elternteil A und B, Gayropa, die faschistische Ukraine – nichts davon vermag uns zu schockieren.

Die Autorin jedoch empört sich über die Lügen der Propaganda, als würde irgendjemand daran zweifeln, dass Propaganda lügt. Des öfteren stolpert man auch über einen Sarkasmus, den man nicht auf Anhieb erkennt (“Das Beste an Russlands Propaganda ist die Angst, die sie verbreitet.“). Zwischendurch wird die Montage aus Fake News und Propaganda-Märchen überraschend durch reportage- und essayhafte Passagen unterbrochen.

Verrohung und Gehirnwäsche

Thematische Schwerpunkte oder gar Thesen muss man sich selbst heraussuchen in dieser (oft redundanten) Textflut, die sich über die Seiten hinweg ergießt. Dieses Buch enthält wichtige, ja schwergewichtige Nachrichten, die unnötig schwer zu entschlüsseln sind – ein Lektorat wäre hier dringend nötig gewesen.

Eine halbwegs systematische Analyse der russischen Propaganda findet sich vor allem im letzten Drittel des Buchs, nach dem Einschub eines illustrierten “Ratgeber zum Überleben“ (die Autorin ist auch Grafikerin). Dabei geht es etwa um den Justizapparat, der zu einem Organ der Repression geworden ist, oder um den Schulunterricht, der die junge Generation einer mythengesättigten Gehirnwäsche unterzieht.

Terror als Regierungsform

Eines der interessantesten Kapitel setzt sich mit der Gewalt auseinander, die der russischen Gesellschaft spätestens seit der Oktoberrevolution “eingeschrieben“ sei. Terror als Regierungsform: Die Gewaltherrschaft bewege sich seither nur “im Intervall von brutal und weniger brutal, totalitär und weniger totalitär“.

Die Verrohung spiegelt sich auch in der Sprache: Der Verbrecher-Jargon ist ein Kennzeichen des “Putinismus“. Die Autorin, aufgewachsen in der Hauptstadt der fernöstlichen Insel Sachalin, berichtet aus ihrer Kindheit: Sie erinnert sich an einen Mann, der aus dem Fenster im vierten Stock sprang, und an eine Nachbarin, die von ihrem Ehemann erstochen wurde – ein Leben in ständiger Angst.

Wo ist der Widerstand?

Zum Schluss stellt Irina Rastorgueva die entscheidende Frage: Warum gibt es in Russland nicht mehr Widerstand gegen Krieg und Diktatur? Zu den Gründen, die sie aufzählt, gehören die Größe des Landes, die Zerschlagung jeglicher zivilgesellschaftlichen Infrastruktur und die Angst vor sich ständig verschärfenden Strafen.

Im Weiteren weist sie jedoch auch auf den Widerstand hin, den es durchaus gibt: Dazu gehören Sabotage-Akte (“Eisenbahn-Krieg“), Symbole wie grüne Bänder sowie die Guerillataktik handschriftlicher Antikriegs-Botschaften auf Preisschildern und Geldscheinen. Hoffnung für ihr Heimatland sieht Rastorgueva jedoch kaum, stattdessen beschreibt sie ihre Entfremdung von den Menschen, “die einmal meine Landsleute waren“ und nun in weiten Teilen tatsächlich der Propaganda verfallen sind.