Alexandra Bleyer "Revolutionärinnen"

© Reclam

Gegen Schweigen und Ohnmacht

34:01 Minuten

Alexandra Bleyer

Revolutionärinnen. Frauen, die Geschichte schriebenReclam, Ditzingen 2025302 Seiten

28,00 Euro

Die Historikerin Alexandra Bleyer nimmt sich 20 Kämpferinnen für Frauenrechte aus aller Welt vor und zeigt, was diese Vorkämpferinnen über die Kontinente und Jahrhunderte verbindet. Und wie vernetzt sie auch schon in der frühen Phase der Frauenbewegung waren.

Zwanzig Schauplätze, fünf Kontinente, 150 Jahre: Alexandra Bleyer porträtiert Protagonistinnen im Kampf für Frauenrechte weltweit. Sie waren durchaus unterschiedlich „revolutionär“ – sowohl in ihrem jeweiligen politischen Ansatz wie in ihren Methoden und in ihrer Radikalität.

Da ist zum Beispiel die Suffragette Emily Wilding Davison (1872–1913), eine Märtyrerin der Bewegung, die selbst die keineswegs zimperlichen Pankhursts – Mutter Emmeline und Tochter Christabel – an körperlichem Einsatz weit übertraf und bereitwillig Kollateralschäden in Kauf nahm, wenn es um das große Ziel ging: das Wahlrecht für Frauen. Wie brutal und wie physisch die Repression gegen militante Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts in England war, bekommt man hier lebhaft vor Augen geführt.

Umsturz – nicht ohne Emanzipation

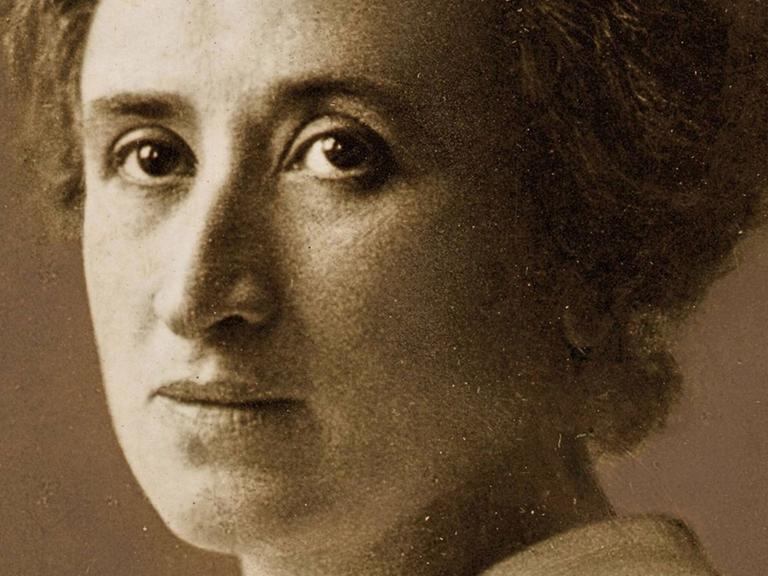

Es sind tatsächlich die Frauenrechte, um die es in diesem Buch geht. Wenngleich Figuren wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg eine umfassende sozialrevolutionäre Agenda verfolgten, Frauenrechte waren für sie von Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit nicht zu trennen.

Auch für Bertha von Suttner (1843-1914), geborene Gräfin Kinsky, waren die Anliegen der Frauen zunächst nicht zentral: sie war in erster Linie Pazifistin, Protagonistin der Friedensbewegung des späten 19. Jahrhunderts; ihr Roman „Die Waffen nieder“ war ein Weltbestseller.

Aber für jede Frau, die sich zu dieser Zeit – also zwischen Ende des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts – öffentlich zu Wort meldete, gar sich politisch betätigen wollte, waren die Hindernisse enorm. Politische und soziale Teilhabe, so könnte man es knapp zusammenfassen, war für Frauen nicht ohne feministische Aufmüpfigkeit zu haben. Sonst wäre Schweigen ihr Schicksal gewesen.

Frauenrechtlerinnen von Japan bis Ägypten

Interessant ist die Auswahl, die die Historikerin Bleyer für ihr Buch getroffen hat. Die Namen, die sie herauspickt – etwa aus der Geschichte der US-amerikanischen Frauenbewegung und des Abolitionismus mit einer Menge Personal und Richtungsstreitigkeiten – es sind nicht immer die sympathischsten, aber sie sind alle ziemlich interessant.

Aus den hierzulande weitgehend unbekannten weiblichen Stimmen Asiens und Afrikas wählt sie die indische Sozialreformerin und Sanskritgelehrte Pandita Ramabai (1858–1922), die sich vor allem mit der Rolle der Religion bei der Unterdrückung der Frau auseinandersetzte; die Japanerin Kishida Toshiko (1863–1901), die in der Aufbruchsphase der Meji-Zeit Vorträge hielt mit Titeln wie: „Die Regierung herrscht über das Volk: Männer herrschen über Frauen“.

Oder Hudā Scha’rāwī (1879–1947), eine ägyptische Aristokratin, die sowohl für Ägyptens Unabhängigkeit und als auch für die Gleichberechtigung der Frauen stritt – und zwar im Namen des Islam.

Internationale Vernetzung der Frauenbewegung

Man erfährt hier viel über die internationale Vernetzung und gegenseitige Beeinflussung der Aktivistinnen, über ihre Treffen und ihre Kongresse, die nicht keineswegs ausschließlich Veranstaltungen des globalen Nordens waren. Aber es waren privilegierte, gebildete Frauen, die hier zusammenkamen; wären sie es nicht gewesen, hätten sie kaum Spuren hinterlassen können. Bildung war für sie alle, gemäß der persönlichen Erfahrung, der Ausgangspunkt aller Emanzipation.

Alexandra Bleyer hat einen sehr zugänglichen und lesenswerten Band zusammengestellt, der naturgemäß vieles an Zeitgeschichte und kulturellen Hintergründen nur streifen kann. Zurück bleibt nach der Lektüre der Gedanke an die vielen Frauen, die nie etwas geschrieben, aber ihr Leben lang gekämpft haben, in Arbeitervereinen und Unabhängigkeitsbewegungen, für ein eigenes Stück Land, für ihr Menschenrecht. Ohne dass sie es vermutlich so genannt hätten.