Abdulrazak Gurnah: "Nachleben"

Übersetzt von Eva Bonné

Penguin, München 2022

384 Seiten, 26 Euro

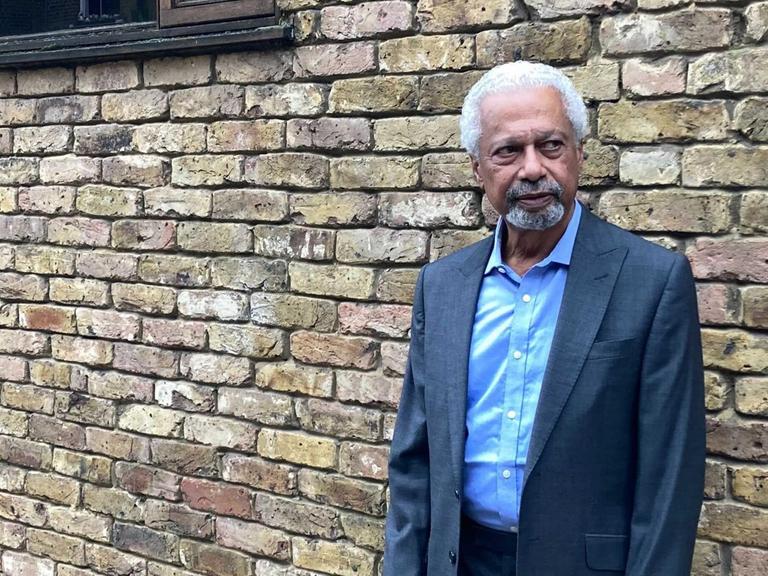

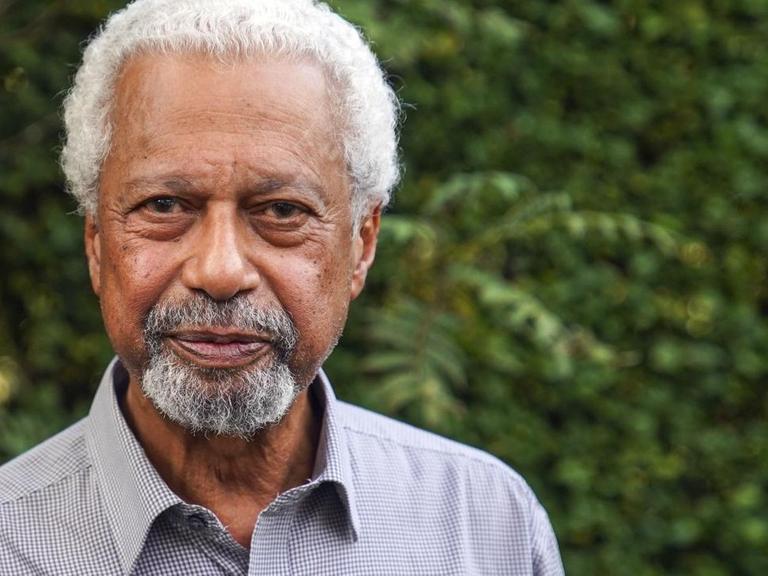

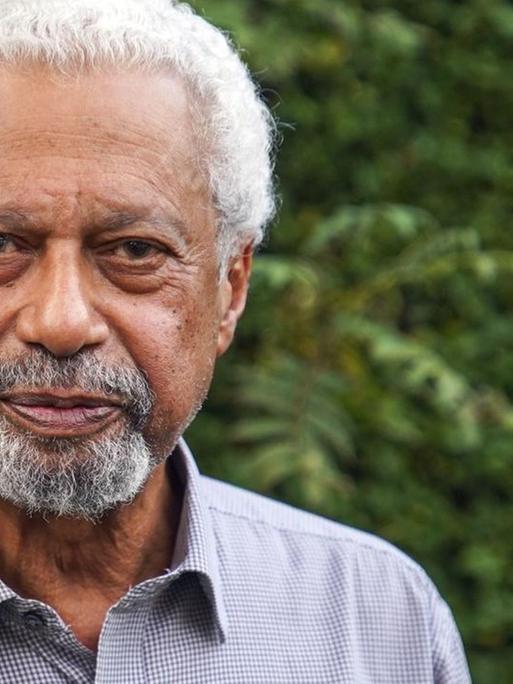

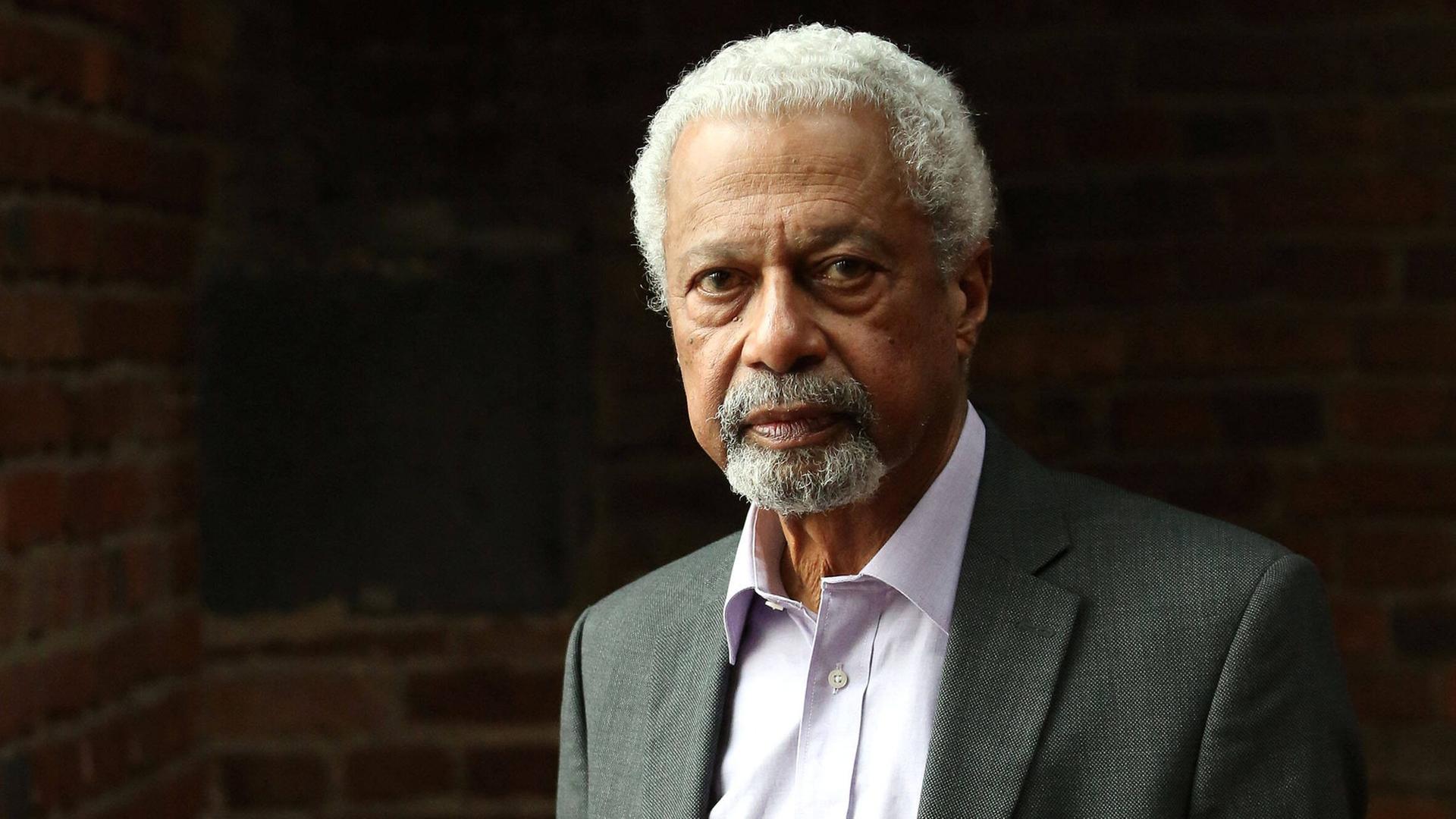

Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah

Der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah hat seinen neuen Roman "Nachleben" veröffentlicht. Er spielt im Tansania unter deutscher Kolonialherrschaft. © IMAGO / APress

Eine andere Sicht auf die Kolonialkriege

25:18 Minuten

Abdulrazak Gurnah wurde 2021 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. In seinem neuen Roman "Nachleben" erforscht der tansanisch-britische Autor, warum junge Schwarze um 1900 in den Truppen der weißen Kolonisatoren kämpften.

Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah hat einen neuen Roman veröffentlicht, der nun unter dem Titel „Nachleben“ auf Deutsch erscheint. In seinen Büchern versteht es der tansanisch-britische Autor meisterhaft, die Konflikte um Migration, Identität und Kolonialgeschichte in Literatur zu verwandeln. Auch in dem neuen Roman beschäftigt sich der 72-Jährige mit der Kolonialgeschichte, insbesondere der deutschen im heutigen Tansania.

"Nachleben" erzählt die Geschichte dreier junger Menschen in Afrika Anfang des 20. Jahrhunderts: Yljas und Hamza werden Askari, wie die afrikanischen Soldaten in den sogenannten Schutztruppen der Kolonialmächte genannt werden – nach dem Suaheli-Wort für Soldat. Später kehrt Yljas in sein Dorf zurück, doch die Eltern sind tot. Er macht sich auf die Suche nach seiner jüngeren Schwester Afiya. Hamza findet später die Liebe zu Afiya. Auch Hamzas Beziehung zu einem deutschen Offizier spielt eine wichtige Rolle.

Afrikaner in der Kolonialmacht-Armee

Warum aber ließ sich Hamza anheuern bei den Deutschen wie Hunderttausende andere junge afrikanische Männer, die auch für die Briten, die Belgier oder die Deutschen gekämpft haben? „Ich habe selbst oft darüber nachgedacht, warum sich so viele in diese Söldnerarmeen haben anwerben lassen", sagt Abdulrazak Gurnah, "zumal wir ja auch sagen müssen: Die große Mehrheit der Opfer der in Afrika ausgefochtenen Kriege fielen anderen Afrikanern zum Opfer. Afrikaner töteten also Afrikaner!“

Einer der möglichen Gründe, so Abdulrazak Gurnah: „Damals sahen sich die Menschen nicht als Afrika, sie dachten nicht in Kategorien des Kontinents, sondern sie fühlten sich einem Volk, einer Nation oder einem Ort zugehörig.“ Diese hätten sich zudem in Konflikten miteinander befunden. Ein gemeinsames afrikanisches Bewusstsein habe sich erst im Gegensatz zu den Europäern gebildet, insbesondere im Zusammenhang mit der Entkolonisierung.

Prestige, Abenteuerlust und Zwang

Zudem seien die Söldnerarmeen häufig anderswo eingesetzt worden. "Man bekämpfte also Fremde, und das macht es auch leichter, gegen Menschen zu kämpfen, solange eben das Geld floss." Ein dritter Grund mag das Prestige gewesen sein. „Man wurde Teil dieser neuen Macht, die sich in Afrika breitgemacht hatte, und wurde Teilhaber dieser Macht."

Zudem hätten die Faszination der Uniformen gewirkt und auch Abenteuerlust sei womöglich ein Motiv gewesen – diese jungen Leute wollten alle wagemutig etwas Neues erfahren, "und schließlich spielte auch nackter Zwang eine Rolle".

Schillers "Musen-Almanach"

Gurnah setzt Friedrich Schiller mit seinem „Musen-Almanach für das Jahr 1798“ und Heinrich Heines "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" ein – mit einem bestimmten Zweck.

„Ich hatte immer wieder mal den Gedanken, und ich hege diesen Gedanken auch heute noch, dass es immer auch Menschen geben muss, die, so grausam die Ideologie auch sein mag, der sie anhängen oder der sie dienen, doch ein anderes Bewusstsein haben“, schildert der Literaturnobelpreisträger.

„Sie wissen, dass etwas nicht richtig ist. Ihnen ist aber der Rückweg versperrt, weil jeder Rückzug ihnen als Verrat an der eigenen Gesellschaft vorkäme oder weil ihnen auch einfach die Stärke fehlt, zu sagen: Nein, ich mache da nicht mit. Dennoch hegen sie dieses Bewusstsein, dass da etwas nicht stimmt", sagt Gurnah.

Kompensatorische Menschenfreundlichkeit

Diese reagierten dann auf ihre Art auf den inneren Zwiespalt. "Sie versuchen, mit diesem Unbehagen umzugehen, indem sie Akte der Menschenfreundlichkeit begehen, weil sie offenbar der Meinung sind, dass dieses Übel und das Böse dadurch verbessert würde.“

In diesem Sinne habe er die Figur des Offiziers und auch die des Pastors konzipiert, erläutert Gurnah. Der Offizier stellt Hamza unter seinen Schutz – und er gibt ihm Schiller zu lesen, was dann im weiteren Verlauf der Romanhandlung nochmal bedeutsam wird: „Ich wollte den Offizier mit einem Dichter ausstatten, den er verehren sollte, einen deutschen Dichter.“

Der Offizier sei eine dieser Personen, „die die Ideologie der sie entsendenden Gesellschaft mit all dem Kolonialismus äußern und auch verkörpern, die aber dennoch Menschen sind und menschliche Regungen und Gefühle haben".

(mfu)