László F. Földényi: "Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften"

Aus dem Ungarischen von Akos Doma

Matthes & Seitz, Berlin 2019

280 Seiten, 30 Euro

Der Melancholiker ist zufrieden mit der Unlösbarkeit

12:00 Minuten

Weil heute für alles eine Lösung her muss, wirkt der Melancholiker wie aus der Zeit gefallen: Das sagt der ungarische Auto László Földényi, der in seinem neuen Buch überraschende Parallelen zwischen Albrecht Dürer und Stanley Kubrick entdeckt.

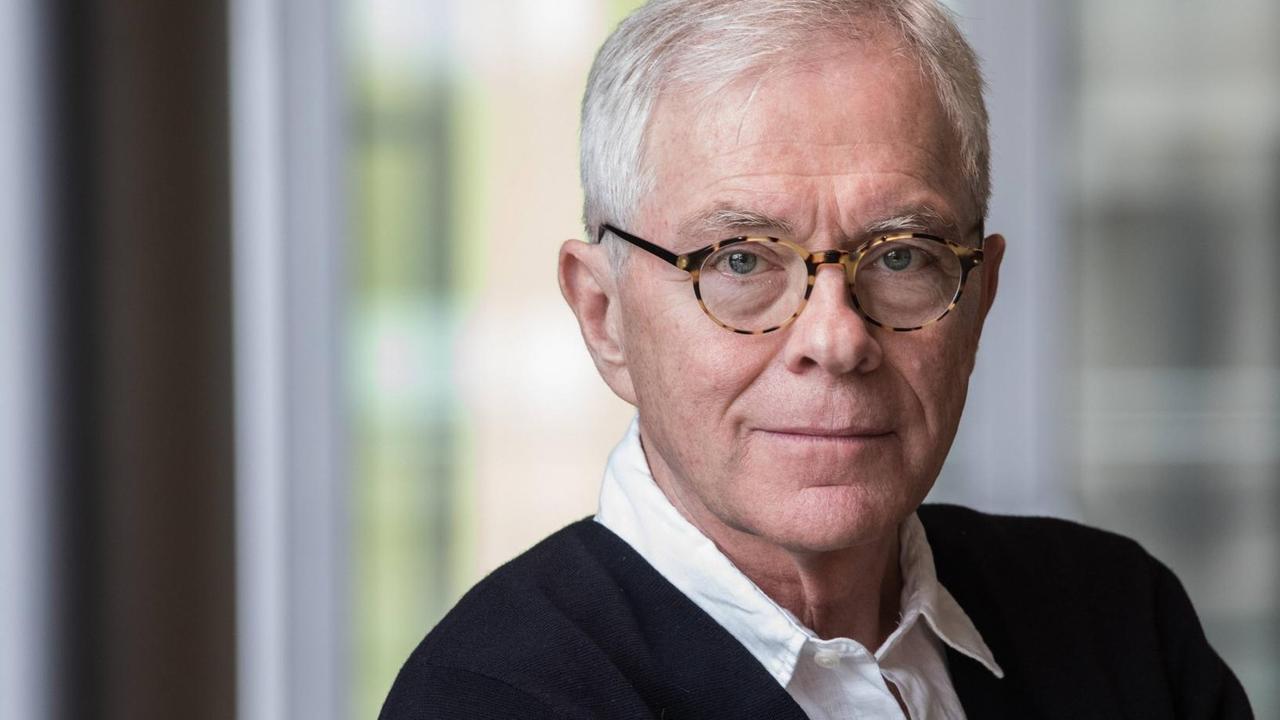

Joachim Scholl: Der ungarische Schriftsteller László Földényi ist Jahrgang 1952. Als Literatur- und Kunsthistoriker, als Kritiker und Essayist hat er sich das Renommee eines europäischen Homme de Lettres von Rang erschrieben mit vielen, vielen Büchern, die im Deutschen so schöne Titel haben wie "Dostojewski liest Hegel in Sibirien und bricht in Tränen aus". Sein jüngstes Werk heißt schlicht "Lob der Melancholie: Rätselhafte Botschaften".

Vor gut 30 Jahren habe ich Ihren Namen das erste Mal gehört. Ich saß damals in einem Universitätsseminar, und unser Professor kam an mit einem Buch, das wir unbedingt mal lesen sollten: Dolles Ding von einem Ungar, "Melancholie" hieß es ganz einfach. Es war eine große geistesgeschichtliche Studie über Wesen und Wirkung dieses Gemütszustandes der Melancholie, über die Epochen und Jahrhunderte hinweg.

Jetzt haben Sie nochmals darüber nachgedacht. Was ist so fesselnd an der Melancholie, dass Sie immer wieder gern darin versinken?

"Außer Zeit und Raum geraten"

László Földényi: Das scheint ein Lebensthema für mich zu sein. Wobei ich ehrlich sagen muss, es vergingen ungefähr 20 Jahre, in denen ich mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen konnte.

Ich habe vor 30 Jahren das Buch "Melancholie" geschrieben, das war ein dickes Buch. Danach habe ich mich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Und in den vergangenen Jahren hatte ich sehr merkwürdige Erlebnisse mit Kunstwerken aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Architektur, aus dem Film, der Literatur oder der Bildenden Kunst.

Mich beschäftigte die Frage, warum ich bei diesen unterschiedlichen Dingen immer eine ähnliche Empfindung, manchmal fast Erschütterung durchfühle. Das führte mich dann zum Schreiben dieses Buches.

Scholl: Sie beginnen und beenden dieses Buch allerdings, man könnte das sagen: literarisch, fast poetisch. Sie liegen im Gras, beschreiben das als körperliche, intensive Erfahrung. Ist das eine Ursituation für Ihr persönliches Gefühl der Melancholie?

Földényi: Keine Ursituation. Aber es gibt einige Situationen in meinem Leben, bei allen Leuten, die sehr alltäglich sind, sehr einfach: Man steht an einer Straßenecke, und plötzlich überfällt einen ein merkwürdiges Gefühl. Oder ich sitze in der Sonne, und plötzlich fange ich an, über etwas zu grübeln, woran ich vorher überhaupt nicht gedacht habe.

Es gibt immer wieder bei allen Leuten so spezifische Augenblicke, die plötzlich sehr dicht sind, sehr intensiv. Und man hat das Gefühl: Jetzt bin ich außer Zeit und Raum geraten, und irgendwas geschieht, aber was geschieht, das weiß ich nicht. Diese Augenblicke wollte ich in diesem Buch erforschen.

Die schwarze Galle

Scholl: Die Melancholie hat als geistesgeschichtliches Phänomen eine ganz lange Geschichte. Schon seit der Antike interessieren sich die Menschen, die Gelehrten dafür. Man hat die Melancholie im Körper verortet, in der Galle.

Melankolos, die schwarze Galle heißt es griechisch übersetzt; im Deutschen wurde daraus ein Substantiv, die Schwarzgalligkeit, gemacht. Es soll ja eigentlich ein Saft sein, laut der antiken Medizin. Was bewirkt die Melancholie im Körper?

Földényi: Das ist natürlich eine alte Auffassung in der Antike. Dem wurde schon vielfach widersprochen. Die Melancholie ist ein ganz merkwürdiger Begriff in unserer abendländischen Geschichte, denn er hatte ganz unterschiedliche, manchmal einander ausschließende Bedeutungen.

Manchmal war Melancholie ein Zeichen der herausragenden Persönlichkeit, mal war Melancholie ein Zeichen der Geisteskrankheit – die 'Idioten' wurden Melancholiker genannt –, manchmal die herausragenden Künstler, die kreativen Menschen, die Genialität oder die faulen Leute.

Es ist interessant: Ganz unterschiedliche Deutungen, aber trotzdem blieb der Begriff Melancholie immer lebendig. Mich interessiert, was der gemeinsame Nenner dieser unterschiedlichen Deutungen ist.

Was haben Dürer und Kubrick gemeinsam?

Scholl: Mit dem Sanguiniker, dem Phlegmatiker und dem Choleriker bildet der Melancholiker ja gewissermaßen das Quartett der Temperamente. Sie haben sich jetzt in Ihrem Buch auch noch einmal über eines der bekanntesten Gemälde zum Thema der Melancholie gebeugt: Dürers "Melencolia I" von 1514.

Was haben Sie denn dort Neues entdeckt – jenseits des grüblerischen Menschen, der da mit dem Kinn in der Faust sitzt und traurig schaut?

Földényi: Also entdeckt habe ich eigentlich nichts, ich habe bloß ganz naiv hinterfragt. Es gibt auf dieser Radierung, auf diesem Stich einen ganz merkwürdigen Steinblock im Hintergrund, einen Riesen-, unproportional großen Steinblock. Was sucht dieser Steinblock dort? Ich habe alles, was über diese Radierung geschrieben wurde, durchgelesen, und die Kunsthistoriker haben alles erklärt. Aber dieser Steinblock ist ein Geheimnis. Keiner weiß, was wir damit anfangen sollen.

Für mich war die Antwort: Vielleicht ist das die Melancholie, diese Unlösbarkeit innerhalb des Bildes. Wenn man auf so ein schweres Motiv trifft, dann trifft man dieses Motiv überall in der Kunstgeschichte oder in anderen Bereichen auch.

Im Hintergrund liegt schwer und rätselhaft der Polyeder. Ein Ausschnitt der berühmten "Melencolia I" von Albrecht Dürer.© imago / alimdi

Scholl: Ich muss ja sagen, dass es mir genauso ging wie allen anderen. Ich kenne dieses Bild seit Jahrzehnten, seit dem Kunstunterricht, und mir ist dieser Steinblock, dieser Polyeder auch noch nie aufgefallen. Sie schlagen damit nun großartige kulturelle Bögen, zum Beispiel zu Stanley Kubricks epochalem Film "2001: Odyssee im Weltraum", wo ja am Anfang auf dem Mond auch dieser rätselhafte Quader gefunden wird.

Földényi: Nicht nur auf dem Mond, auch auf der Erde. Also bei den Affen.

Scholl: Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich kann mich noch erinnern an diesen schwarzen, rätselhaften Stein.

Földényi: Ja, dieser Monolith erscheint auf dem Mond, aber früher auch auf der Erde, als der Mensch noch ein Affe war.

Der Stein der Unlösbarkeit

Scholl: Aber was ist das für ein Zusammenhang, wie sind Sie darauf gekommen? Was haben die beiden miteinander zu tun, Dürers Polyeder und Stanley Kubrick?

Földényi: Dieser Monolith ist für die Affenmenschen im Film ebenso unlösbar. Sie wissen nicht, was das ist, aber es verwandelt sie zu Menschen. Niemand weiß, woher das auf die Erde gekommen ist, aus der unbekannten Ferne, und nachdem die Affen diesen Monolith betasten, werden sie zu Menschen. Der Geist muss da irgendwie in diesem Monolith präsent sein.

Aber sie werden nicht nur zu Menschen, sie beginnen zu morden, sie werden eine Zivilisation, was auch die Barbarei mit sich bringt. Der Monolith in Kubricks Film sieht natürlich ganz anders aus als dieser Steinblock auf Dürers Gemälde, aber er nimmt im Film einen gleichen Stellenwert ein wie der Steinblock in Dürers Radierung.

Scholl: Eine rätselhafte Botschaft.

Földényi: Eine absolute rätselhafte Botschaft, keiner weiß die Antwort.

Wie eine Botschaft aus dem unbekannten Weltall

Scholl: Dürer plus Stanley Kubrick, das ist jetzt nur ein Beispiel für Ihre Methode, Kultur zu deuten und Zusammenhänge zu stiften. Es gibt noch Kapitel zu Francis Bacon oder Anselm Kiefer in Ihrem Buch.

Ganz verblüffend sind aber auch die Analogien, die Sie angesichts der Architektur eines Peter Zumthor entdecken, dem Schweizer Architekten, der berühmt ist für seine verwegenen Bauformen. Was steckt da an Melancholie für Sie drin?

Földényi: Ich habe mich im Buch mit einem speziellen Gebäude von Zumthor beschäftigt, nämlich der Bruder-Klaus-Kapelle. Das ist in der Nähe von Köln, ungefähr 50 Kilometer, im Eifelgebirge, und das ist auch ein ganz merkwürdiger Steinblock. In der verlorenen einsamen Landschaft taucht plötzlich ein unlösbarer Steinblock auf.

Das ist eine Kapelle, für einen Heiligen gebaut. Aber für mich steht diese Kapelle dort in der Landschaft wie der Monolith in Kubricks Film oder wie der Steinblock in Dürers Radierung. Aus der Ferne betrachtet ist das wie eine Botschaft aus dem unbekannten Weltall.

Scholl: Um noch einmal auf das grundsätzliche Phänomen zurückzukommen, auf die Melancholie: Sie haben vorhin schon kurz skizziert, welche unterschiedlichen Wertigkeiten man der Melancholie zugebilligt hat. Für Aristoteles waren alle Melancholiker außergewöhnliche Menschen. Er hat gefragt, warum sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie, Politik, Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker erweisen.

Im Mittelalter wurde dann aber auch der Geisteskranke oder der Träge, wurde die Acedia mit der Melancholie sogar als Todsünde betrachtet. Was würden Sie sagen, was die moderne Melancholie unserer Tage kennzeichnet? Wie stellt sie sich Ihnen dar?

Melancholie passt nicht in unsere Zeit

Földényi: Die moderne Melancholie ist für mich ein Zeichen des Anachronismus, denn heute bemühen wir uns ständig, für alles Lösungen zu finden. Alles wollen wir lösen, möglichst sofort. Der Melancholiker, der grübelt, der will nicht alles lösen, der ist zufrieden mit der Unlösbarkeit von vielen Dingen. Und er weiß, dass unser Leben auf einer hauchdünnen Membran steht. Wir sind seit kurzer Zeit auf dieser Erde, und in sehr kurzer Zeit werden wir verschwinden. Aber alles bleibt, das Universum bleibt. Also wozu diese Eile, alles zu lösen? Der Melancholiker ist heutzutage insofern eine anachronistische Figur.

Scholl: Wie vorhin schon gesagt, beginnen und schließen Sie Ihre Betrachtungen jeweils mit ganz persönlichen Empfindungen. Am Ende beschreiben Sie zwei Augenpaare: Das eine ist das Ihres Sohnes, als er geboren wurde, und das zweite das Ihres Vaters, vor seinem Tod. Ersteres ist natürlich eine Glückserfahrung, das zweite furchtbar traurig, wie ich es gelesen habe. Da schluckt man förmlich.

Wären das für Sie diese zwei Pole der Melancholie, ganz hell und dann wieder ganz dunkel?

Földényi: Die zwei Augen meines Sohnes, der zum ersten Mal seine Augen öffnete, und ich fragte mich, was er sieht oder was das ist, wenn aus der Dunkelheit plötzlich die Welt in uns hineinströmt. Bei dem anderen Augenpaar natürlich die Frage, wie es ist, wenn die Welt sich für immer schließt. Die beiden sind nicht so weit voneinander entfernt. Der eine kommt aus dem Unbekannten, der andere geht ins Unbekannte. Merkwürdigerweise ähnelten sich diese zwei Augenpaare sehr in der Farbe, im Ausdruck – eigentlich waren das für mich nicht zwei Pole, sondern eher eine Öffnung nach hinten und nach vorne.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.