Es ist November 2021. Ich treffe Mira Bussewitz in Dresden, wir machen einen kurzen Spaziergang in der Nähe ihrer Wohnung. Schnell ist sie erschöpft, muss langsam gehen.

„Da geht es erst mal so ein ganz, ganz kleines Stück seicht bergauf. Es wäre mir sonst gar nicht aufgefallen, dass das hier eigentlich steil berghoch geht, tut es natürlich nicht. Aber es fühlt sich so an“, erzählt sie. „Es fühlt sich so an, dass ich mich schon anstrengen muss, diese leichte Steigung hier zu gehen. Ich merke, dass ich schon außer Puste komme.“

Früher kletterte sie in der Sächsischen Schweiz, wanderte über die Alpen, war oft tagelang mit dem Rucksack unterwegs. „Vor allem merke ich, dass die Kraft dafür eigentlich gar nicht da ist, dass ich eigentlich jetzt noch langsamer gehen müsste“, sagt sie. Das lässt sich einrichten.

Fehlen ihr muskuläre Kräfte? „Das Gesamtkörpergefühl“, sagt sie. „So wie ausgebremst sein, dass ich weiß oder spüre, das ist jetzt schon wieder zu viel. Und ich müsste mich eigentlich zurücknehmen, weil wir ja noch ein Stückchen gehen wollen.“

Ein Gefühl wie ausgebremst sein

Zu diesem Zeitpunkt ist Mira Bussewitz bereits seit zehn Monaten krankgeschrieben. Ein Jahr zuvor hatte sich die Ergotherapeutin bei der Arbeit in einer Rehaklinik mit SARS-CoV-2 infiziert.

Ich war dann zwei Wochen zu Hause, so richtig krank, mit dauernd wechselnden Erkältungssymptomen und danach irgendwie immer weiter schlapp. Ich habe zweimal versucht, die Arbeit wiederaufzunehmen, einmal nach sechs Wochen und dann auch noch mal nach elf Wochen. Das ging aber beide Male schief, wegen der immer wieder auftretenden plötzlichen Erschöpfung. Ich habe es einfach nicht geschafft und brauchte danach jeweils zwei, drei Wochen, um mich halbwegs wieder zu berappeln.

Mira Bussewitz

Erschöpfungszustände und Kraftlosigkeit prägen seitdem Mira Bussewitz‘ Leben. Im Vergleich mit der Zeit vor der Infektion, so schätzt sie, sei ihre Leistungsfähigkeit momentan um etwa ein Drittel reduziert.

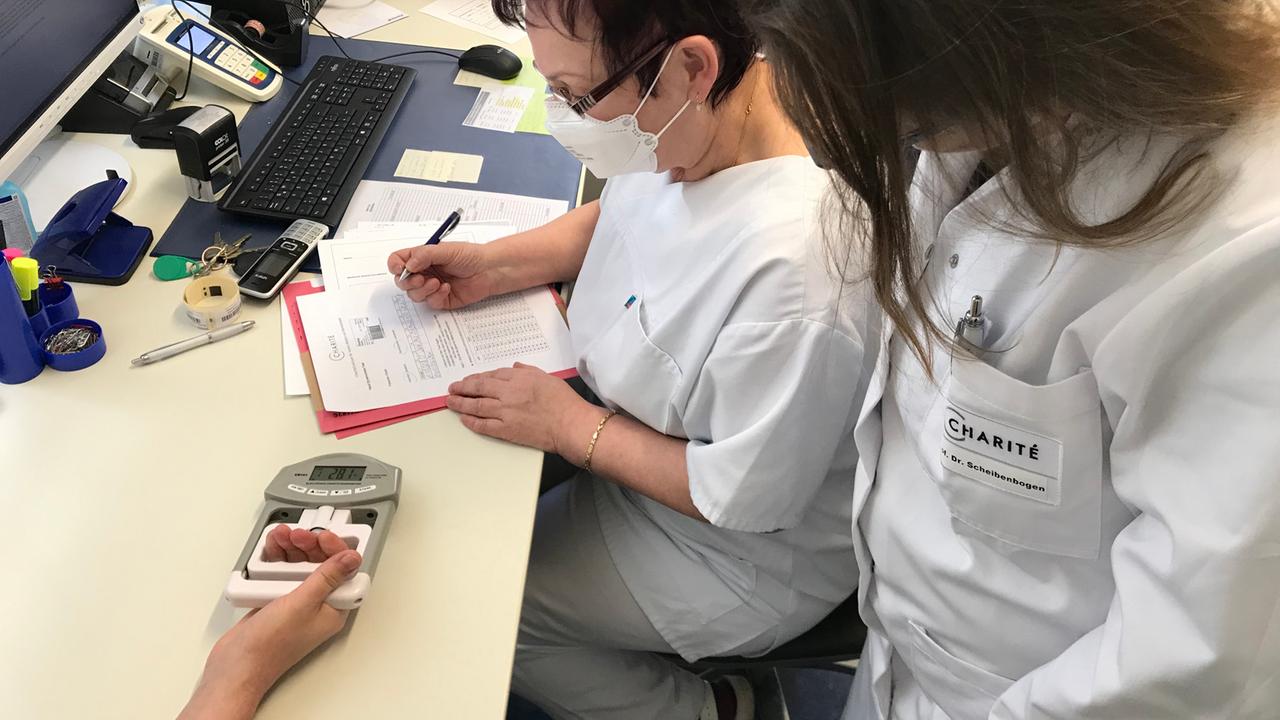

Mira Bussewitz bei einer Untersuchung ihrer Beinkraft: Früher war sie tagelang mit dem Rucksack unterwegs.© Deutschlandradio / Elmar Krämer

„Und dann habe ich angefangen zu recherchieren: Long Covid hatte ja damals schon einen Namen und allmählich begriff ich, dass es auch auf ein Chronisches Fatigue-Syndrom zusteuern könnte“, erzählt sie.

Long Covid: Krankheit nach Ende der Infektion

Long Covid, manchmal auch Post-Covid, wurde schon relativ früh nach den ersten Infektionen 2020 beobachtet. Auch, wenn beide Begriffe nicht eindeutig definiert sind: Es geht immer um Symptome, die nach der Akutinfektion auftreten.

Im Oktober 2021 definierte die WHO:

Die Post-Covid-19-Krankheit tritt bei Personen mit einer vorangegangenen SARS-CoV-2-Infektion auf, in der Regel drei Monate nach einer Covid-19-Erkrankung. Die Symptome halten mindestens zwei Monate lang an und können nicht durch eine andere Diagnose erklärt werden. Häufige Symptome sind Müdigkeit, Kurzatmigkeit und kognitive Funktionsstörungen, aber auch Beschwerden wie Konzentrationsschwäche, Depressionen und Angstzustände. Die Symptome können nach einer akuten Covid-19-Erkrankung neu auftreten oder fortbestehen.

Es deutet sich an: Nach schweren akuten Covid-Verläufen ist die Wahrscheinlichkeit für lang anhaltende Symptome höher. Aber auch leichte Verläufe können zu Long-Covid-Symptomen führen. In einer

im Fachmagazin „The Lancet“ im August 2021 veröffentlichten Studie heißt es, dass fast die Hälfte der untersuchten Personen noch ein Jahr nach der Akutinfektion von mindestens einem Langzeit-Symptom berichtet, darunter Kurzatmigkeit, Angststörungen oder Schmerzen.

Der

Mainzer Gutenberg Long-Covid-Studie zufolge klagen 40 Prozent der Betroffenen ein halbes Jahr nach der Infektion weiter über mindestens ein Symptom – oft Geruchs- und Geschmacksstörungen, Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Gedächtnisstörungen oder Kurzatmigkeit.

Wir haben die Personen nach Long-Covid-artigen Symptomen befragt und das haben wir über den von der WHO definierten Symptomkatalog gemacht. Sie sind gezielt nach allen 63 Symptomen befragt worden. Insgesamt war es so, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer, 45,8 versus 34,6 Prozent.

Das Auftreten von Symptomen noch über sechs Monate nach der Infektion steht in eindeutigem Zusammenhang auch mit der Anzahl an Symptomen in der akuten Erkrankungsphase. Also: umso symptomatischer das ist, umso ausgeprägter das ist, umso mehr Symptome können auch im Langzeitverlauf bestehen.

Professor Philipp Wild, Universitätsmedizin Mainz

Etwa 40 Prozent der Sars-CoV-2-Infizierten betroffen?

Die Mainzer Gutenberg-Studie stellte allerdings auch heraus: Auch 40 Prozent der Nicht-Infizierten berichteten, dass sie im Befragungszeitraum unter Abgeschlagenheit und Müdigkeit litten.

„Das heißt auch, dass die Bevölkerung ein allgemeines Distress-Erleben in der Pandemie auch hat und dass die Pandemie mit uns allen etwas gemacht hat oder mit vielen etwas gemacht hat“, erläutert der Mediziner.

Noch ist unklar, wie hoch genau die Zahl derer ist, die nach einer SARS-CoV-2-Infektion noch längere Zeit Beschwerden haben. Auch noch nicht absehbar ist, wie viele Infektionen mit der Omikron-Variante Long- oder Post-Covid-Erkrankungen nach sich ziehen werden.

Wenn aber 40 Prozent der Infizierten von Langzeit-Folgen betroffen sind, dann hieße das, bezogen auf die seit Anfang 2022 gemeldeten Infektionszahlen: Mehrere Zehntausend Menschen könnten in den kommenden Monaten Post-Covid Symptome entwickeln. Ein Alarmsignal für Fachleute und Politik – das zugleich ein anderes Krankheitsbild in den Fokus rückt.

Koalitionsvertrag der 20. Deutschen Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 24. November 2021:

„Zur weiteren Erforschung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von Covid-19 sowie für das Chronische Fatigue‐Syndrom (ME/CFS) schaffen wir ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen.“

Long-Covid-Spätfolge: Chronische Erschöpfung

Berlin, Charité, Institut für medizinische Immunologie. Hier forscht Carmen Scheibenbogen mit ihrem Team. Die Professorin ist die Leiterin der Immundefekt-Ambulanz und gilt international als eine der führenden Expertinnen, wenn es um Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom geht, kurz: ME/CFS.

Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité gilt international als eine der führenden Expertinnen, wenn es um ME/CFS geht.© Deutschlandradio / Elmar Krämer

„ME/CFS ist eine schwere chronische Erkrankung, die meistens nach einer Infektion auftritt“, sagt sie.

Die Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue- oder: Erschöpfungssyndrom wird in der Regel nach Virus-Infektionen beobachtet: nach Grippe-Infektionen etwa oder Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus. Und zwar auch, wenn diese in der Akutphase leicht verlaufen sind.

Möglicherweise können zudem im Körper schlummernde Herpes-Viren die Fatigue auslösen – wenn sie durch Infektionen aktiviert werden, durch Clamydien beispielsweise. Und: „Wir wissen inzwischen, dass auch Covid ME/CFS bei einem Teil der Erkrankten auslöst“, so die Immunologin.

Die Symptome, über die viele Long-Covid-Betroffene klagen, ähneln dabei stark dem Erschöpfungssyndrom, wie es nach anderen Infektionen auftaucht: Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, Licht-, Geruchs- und Lärm-Empfindlichkeit. Auch der sogenannte „Brain Fog“, „Gehirn-Nebel“ gehört dazu, der sich unter anderem in Konzentrationsstörungen und Vergesslichkeit zeigt.

Die Symptome sind ähnlich

Vor allem aber berichten viele von ungewöhnlich starken und lang anhaltenden Erschöpfungszuständen und von Kraftlosigkeit nach körperlichen oder psychischen Belastungen.

Das heißt bei den leicht Erkrankten, dass sie sich noch selber versorgen können und vielleicht auch noch Teilzeit arbeiten können. Bei den schwerer Erkrankten, dass sie kaum noch in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Und wenn sie sich doch überanstrengen, dann kommt es zu einem richtigen Crash – das nennt sich ‚postexertionelle Malaise‘.

Dann geht es den Patienten oft tagelang sehr, sehr schlecht. Dann haben sie oft starke Schmerzen, schwere Konzentrationsstörungen, haben schwere Kreislaufprobleme, können also nur noch liegen.

Carmen Scheibenbogen

Etwa 100.000 neue ME/CFS-Erkankte seit der Pandemie

Schon vor der Corona-Pandemie hatten rund 250.000 Menschen in Deutschland die Diagnose ME/CFS. „Wir wissen jetzt, dass infolge von Covid ME/CFS deutlich zugenommen hat schon und vermutlich auch weiter zunehmen wird“, sagt sie. „Wir gehen davon aus, dass wir jetzt etwa weitere 100.000 an ME/CFS Erkrankte allein in Deutschland haben.“

Das heißt: Zehntausende Menschen, die zum Teil auf permanente Hilfe im Alltag angewiesen sind oder in den nächsten Monaten darauf angewiesen sein werden.

„Ich meine, diese schwerkranken jungen Leute, die können ja auch nicht mehr arbeiten. Das hat ja auch insgesamt soziale und wirtschaftliche Folgen in einer Dimension, die wir uns noch gar nicht richtig vorstellen können“, sagt die Immunologin.

Dennoch: Obwohl seit 1969 von der WHO als Erkrankung des Nervensystems anerkannt, ist ME/CFS nur wenig erforscht – mit gravierenden Folgen für die Betroffenen: Medikamente gibt es nicht, Therapieansätze sind kaum entwickelt. Für die Diagnose zumindest gibt es inzwischen Leitfäden. Wie den Fragebogen der Charité, der – basierend auf den sogenannten „kanadischen Kriterien“ – typische Symptome erfasst und gewichtet.

Oft ist die Diagnose auch relativ einfach zu stellen: Wenn das ein junger Mensch ist, der aus voller Gesundheit heraus nach einer Infektion erkrankt, so wie jetzt nach Covid, und dann diese schwere Fatigue da ist und die Belastungsintoleranz plus die schweren kognitiven Störungen, plus die Schmerzen, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ME/CFS vorliegt.

Meistens ist es eine Diagnose, die man doch relativ sicher stellen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Erkrankung auch kennt. Man kann nur das diagnostizieren, was man kennt.

Carmen Scheibenbogen

„Das ist in der Ärzteschaft relativ unbekannt“

Genau das ist allerdings oft nicht der Fall. Betroffene berichten immer wieder, dass ihre Berichte von Ärzten ignoriert oder heruntergespielt werden. Dass sie nerven- und kräftezehrende Gespräche führen müssen.

Auch Mira Bussewitz hat erlebt, „dass das in der Ärzteschaft relativ unbekannt ist und von vielen auch abgelehnt wird und meine Hausärztin auch erst mal der Meinung war, sie müsse mich mit Antidepressiva behandeln. Da habe ich gesagt: Nein, ich bin nicht depressiv. Ich will, ich möchte was machen. Und wenn es mir gut geht, mache ich auch was. Ich habe also nicht das Problem, dass ich keinen Antrieb hätte oder so. Der Antrieb ist schon da, aber die Kraft fehlt einfach. Die ist nicht da.“

Der Antrieb ist da – die Kraft fehlt. Beides sieht man Mira Bussewitz nicht an. Auf den ersten Blick wirkt sie gesund. Aber das Gefühl, als lebe sie gerade mit einem Akku, der ständig leer ist und sich auch im Schlaf nicht wieder auflädt, das kennt sie jetzt auch. Das Gefühl, mit dem viele ME/CFS-Patientinnen und Patienten ihre Krankheit beschreiben.

Als Ergotherapeutin und Qi-Gong-Lehrerin mit Körperarbeit vertraut, misst Mira diesem Körpergefühl mehr Gewicht bei als der Aussage der Ärztin, sie sei depressiv. Vorerst auf sich gestellt, recherchiert sie ihre Symptome und landet auf der Seite von Professor Michael Stark, der ein Selbsthilfe-Programm für Menschen mit Chronischer Fatigue entwickelt hat.

Betroffene sind oft auf sich selbst gestellt

Michael Stark leitet in Hamburg ein Zentrum zur Behandlung von Erschöpfung und Stresserkrankungen. Der Psychologe und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Chronischen Erschöpfungs-Syndrom, entwickelt für seine Patientinnen und Patienten individuelle Therapieansätze. Dabei arbeitet er zusammen mit dem Sportwissenschaftler Christoph Ziaja.

Ziaja hat an der Universität Hamburg untersucht, wie Leistungseinbrüche im Training von Olympia-Teilnehmern verhindert werden können. Er entwickelte angepasste Trainingspläne, die letztlich darauf abzielten, ein Übertraining zu vermeiden. Michael Stark sah Parallelen zu seinen chronisch erschöpften Patientinnen und Patienten, seither arbeiten die beiden zusammen. Der Bedarf ist groß, Termine sind schwer zu bekommen.

Corona hat nun die Anfragen bei uns explodieren lassen. Nach der ersten Corona-Welle zeigte sich, dass bestimmte Patienten, die noch nicht einmal richtig schwer erkrankt waren, mit Beatmung und so weiter, die eigentlich dachten: ‚Ach, wir haben es geschafft‘ – und haben zum Teil sogar versucht, wieder zu arbeiten. Plötzlich ging es aber nicht mehr.

Dann zeigte sich, dass sie eben auch Erschöpfung beklagten. Auch dieses Phänomen beklagten: Ich strenge mich an und danach brauche ich erst einmal lange Zeit, um mich überhaupt wieder davon zu erholen. Nach körperlichen und auch mentalen Anstrengungen. Und das ähnelt eben genau dem Bild der Patienten mit dem Chronischen Erschöpfungssyndrom.

Michael Stark

Mira Bussewitz bekommt einen Termin in der Praxis. Wartezeit: zwei Monate. Und sie hatte Glück: Der nächste reguläre Termin wäre erst in über einem Jahr. Zu dem Zeitpunkt nutzt sie schon Starks Selbsthilfeprogramm, recherchiert weiter zu ihren Symptomen und findet im Internet eine Reihe von Menschen, denen es ähnlich geht wie ihr. Die auch nach Hilfe suchen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen.

"Was mich in dieser Zeit am meisten aufgeregt hat, war die auch in den Medien verbreitete Aussage: Chronisches Fatigue-Syndrom/ME ist nicht heilbar“, erzählt sie. „Dann stieß ich zum Glück auf den Blog von Carola: ‚Mein Leben mit ME‘. Das hat mir wirklich Mut gemacht und wirklich geholfen. Es gibt also Betroffene, die von CFS gesund geworden sind. Durch Selbsthilfeprogramme.“

Das war im April 2016, dass ich so einen leichten Infekt hatte. Weil ich unglaublich gestresst war, sowohl beruflich als auch privat, habe ich gedacht: ‚Ja klar, ist halt ein bisschen anstrengend gewesen in letzter Zeit. Legst du dich ins Bett.‘ Im Bett habe ich noch Artikel fertig geschrieben, ich bin freie Journalistin, und hatte ein bisschen Halsweh, bisschen Fieber, habe gedacht, nächste Woche bin ich wieder fit.

Die nächste Woche kam und ich wurde nicht fit. Die übernächste Woche kam, es wurde einfach nicht besser. Im Gegenteil. Nach vier Wochen habe ich gedacht: ‚Boah, ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Es wurde immer schlimmer.

Carola Eißler

Selbsthilfegruppen bieten Unterstützung

Grundsätzlich beschreibt sich die dreifache Mutter als lebensbejahenden Menschen. Sie hat gesund gelebt, sich ausgewogen ernährt, Sport getrieben. Ihre oft stressige Arbeit hat sie leidenschaftlich gerne gemacht. Doch nach dem Infekt fehlt ihr plötzlich die Kraft. Eine vorher unbekannte Form der Erschöpfung macht sich breit.

Für Carola Eißler beginnt ein Ärztemarathon: Verdacht auf Borreliose, sie bekommt Antibiotika, doch das ist es nicht. Der Kardiologe vermutet eine Herzmuskelentzündung, aber das ist es auch nicht. Er überweist sie zu einem Neurologen.

„Das war ein richtig krasses Erlebnis, weil er am Anfang gesagt hat, ich hätte eine Depression und ich so: Nein! Ich will morgens aufstehen. Dann hat der Neurologe, nachdem ich gesagt habe: ‚Nein, Depression, das ist es nicht‘, hat er gesagt: ‚Naja, dann haben sie Myalgische Enzephalomyelitis. Gucken Sie mal im Internet, was das ist, und Tschüss.‘ Es war wirklich genau so“, erzählt sie.

„Der hat das innerhalb von einer Minute abgebrochen. Aber es ist eben so: Die Diagnose Depression kann man abrechnen. Man kann auch Medikamente verschreiben. Und bei ME/CFS? Da gibt es nichts, weil es keine Therapie gibt.“

Lange Zeit in die falsche Richtung geforscht

Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Krankheit zu dem Zeitpunkt schon seit fast 50 Jahren als neurologische Erkrankung klassifiziert ist. Die Forschung zum Thema sei lange Zeit in eine falsche Richtung gegangen, sagt die Immunologin Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin. Eine Reihe von Studien nach den 1990er-Jahren etwa hätte ME/CFS als psychosomatische Krankheit untersucht, die mit Verhaltenstherapie behandelt werden könne.

„Dann gab es eine ganze Reihe von Studien, die auch beschrieben haben, dass das bei ME/CFS hilft. Und dann wurde es quasi in diese psychosomatische Ecke gestellt und ein Haken dahinter gemacht“, erzählt sie. „Wenn man sich heute diese Studien genauer anschaut, dann sind damals viele Patienten behandelt worden, die gar nicht ME/CFS hatten.“

"Wir haben einen Umweg gemacht": Eine Mitarbeiterin von Carmen Scheibenbogen misst bei einem Patienten die Handkraft.© Deutschlandradio / Elmar Krämer

Zwar sei inzwischen klar, dass die Studien aufgrund ihrer methodischen Mängel nicht mehr berücksichtigt werden sollten, so Carmen Scheibenbogen. Indirekt aber beeinflussen sie den Wissenstand über und den Umgang mit ME/CFS immer noch.

Wir haben quasi einen Umweg gemacht über 20, 30 Jahre, die wir verloren haben in der Erforschung von ME/CFS. Wir haben in dieser Zeit auch keine klinischen Studien gemacht. Und deswegen stehen wir heute vor dem großen Problem, dass wir diese häufige, schwere Erkrankung haben und wir sie bislang nicht gezielt behandeln können.

Carmen Scheibenbogen

Aufschwung in der ME/CFS-Forschung wegen Corona

Die Corona-Pandemie und die Long-Covid-Fälle haben das Krankheitsbild nun zunehmend in die Öffentlichkeit gerückt. Das Thema ME/CFS steht plötzlich im Rampenlicht und öffentliche Fördergelder lassen Forschung zu, die überfällig ist. Auch die Pharmakonzerne scheinen mittlerweile ein lukratives Geschäft zu sehen.

Gut untersucht ist, dass ME/CFS meist durch eine Virusinfektion ausgelöst wird. In deren Folge kommt es vermutlich zu einer Überreaktion des Immunsystems, die sich wiederum auf das autonome Nervensystem auswirkt.

Das autonome oder auch vegetative Nervensystem, zu dem auch der Sympathikus und der Parasympathikus gehören, steuert die Grundfunktionen des Körpers: Herzschlag etwa, Atmung, Verdauung, Blutdruck. Bei körperlichem oder psychischem Stress setzt der Sympathikus den Körper in Alarmbereitschaft.

Puls und Blutdruck werden erhöht, die Muskulatur wird schnell mit mehr Sauerstoff versorgt, um den Körper leistungsfähig zu machen. Ist der Stress vorüber, sorgt der Parasympathikus für eine Beruhigung und Normalisierung des Körperzustands.

Bei ME/CFS ist diese sogenannte Homöostase, das Gleichgewicht der physiologischen Körperfunktionen, durch Autoimmunreaktionen gestört. Das Immunsystem richtet sich mit Autoantikörpern gegen körpereigene Strukturen.

Bei ME/CFS ist es so, dass wir jetzt nicht sehen, dass es Gewebe angreift, wie wir das bei Rheuma kennen oder bei Diabetes. Wir wissen inzwischen, dass Autoantikörper, die gegen Stressrezeptoren gerichtet sind, eine Rolle spielen bei der Erkrankung. Das sind Antikörper, die wir alle haben, die Aufgaben im Körper auch übernehmen, gerade auch die Steuerung von Stressreaktionen und des ganzen unterbewussten Nervensystems.

Die Antikörper des Stressrezeptors sind also bei ME/CFS Patienten in ihrer Funktion wahrscheinlich verändert. Da haben wir zumindest eine sehr umfangreiche Studie gemacht. Und wir gehen davon aus, dass dann eben die Feinsteuerung der Stressreaktion durcheinanderkommt. Und das alles kann eigentlich die Symptome von ME/CFS auch sehr gut erklären.

Carmen Scheibenbogen

Gesucht: Biomarker zur ME/CFS-Diagnostik

Die Forschung arbeitet daran, diese Erkenntnisse auch zur Diagnostik zu nutzen. Ein Ziel ist etwa, eindeutige Biomarker für ME/CFS zu finden, also spezifische Eiweiß-Strukturen, die in einer Blutuntersuchung nachgewiesen werden könnten.

Doch noch gibt es sie nicht. So können Betroffene häufig schlicht nur hoffen, einen Arzt zu finden, der sie ernst nimmt, weil er sich mit der Krankheit auskennt. Auch in der Therapie kommt es noch stark auf das Engagement der Betroffenen selbst an.

Mira Bussewitz in ihrem Audiotagebuch:

„Ich habe heute mal richtig gut geschlafen. Und das ist dann so, dass ich das Gefühl habe: Ach, heute kann ich mal was machen, was schon lange ansteht, wo mir sonst meist die Kraft dazu fehlt. Ich fahre jetzt mal in die Stadt zum Optiker und versuche, ein paar kleine Dinge noch zu erledigen. Und vielleicht gibts ja dann auch noch ein Fischbrötchen oder so, denn mit Mittagessen selber machen, das wird dann danach wohl nichts mehr werden. Ich habe mir heute früh auch erlaubt, mal mein Morgen-Programm wegzulassen, insbesondere die Gymnastik im Sinne der Kräfteeinteilung.“

Selbsttherapie statt gezielter Behandlung

Mira Bussewitz hat sich nach ihren Recherchen ein Programm zusammengestellt, nach dem sie ihren Alltag strukturiert. Inspiriert durch die Seite von Michael Stark, die Betroffenen-Blogs und das sogenannte Gupta-Programm von Ashok Gupta. Der Unternehmer bietet im Internet ein Programm an, mit dem er in Selbsttherapie eine ME/CFS-Erkrankung überwunden haben will.

Ruhepausen, Meditationen und Atemübungen haben jetzt einen festen Platz in Mira Bussewitz‘ Leben. Das hilft ihr mit ihrer Energie hauszuhalten und auf Stress zu reagieren. Auch leichtes Yoga und Qi Gong spielen eine Rolle – und die Disziplin, all das regelmäßig und achtsam durchzuführen. Vor allem anderen aber geht es Mira derzeit um: Entschleunigung.

Mira Bussewitz in der Praxis Stark: Diesmal stehen unter anderm Hirnstrom-Messungen auf dem Plan.© Deutschlandradio / Elmar Krämer

„Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Wenn man normal gewöhnt ist, aktiv zu sein und zugegebenermaßen immer ein bisschen zu fix unterwegs zu sein, dann ist das jetzt das genaue Gegenteil“, erzählt sie.

Alltag entschleunigen, Kräfte einteilen

Gesicherte und vor allem breite Evidenz in Bezug auf erfolgreiche Therapien bei ME/CFS gibt es kaum. Die Wirksamkeit des sogenannten „Pacings“ aber gilt als belegt, auch Forschende wie Carmen Scheibenbogen empfehlen die Methode.

„Dass man also versteht, dass man nur noch bestimmte Mengen an Energie zur Verfügung hat, dass man sich die auch über den Tag einteilt und dass man vermeidet, sich zu überlasten“, erklärt sie. „Das sind alles Dinge, die die Patienten letztendlich oft auch selbst lernen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die Erkrankte dabei unterstützen, weil sich viele Ärzte damit auch gar nicht auskennen.“

Patientinnen und Patienten erleben häufig, dass Überanstrengungen auch zeitverzögert massive Folgen haben können. Der Grat zwischen zielführender Herausforderung und Überlastung ist daher immer schmal, wie auch Carola Eißler erlebt hat.

Das kenne ich sehr, sehr gut. Dieses Gefühl: ‚Oh Mann, ich bin 300 Meter anstatt 200 Meter gelaufen. Das war zu viel.‘ Am nächsten Tag fühle ich mich so krank. Man bezahlt immer so schnell, am nächsten Tag oder am übernächsten, wenn man sich zu viel zugemutet hat. Diese Gratwanderung herauszufinden, was ist zu viel und was nicht – das ist eigentlich mit das Schlimmste an dieser Krankheit. Und genau das kenne ich sehr gut.

Carola Eißler

Überanstrengung führt zu allgemeiner Verschlechterung

Entscheidend beim „Pacing“ ist, auf den Körper zu hören, herauszufinden, welche Energie man für welche Aktivität aufbringen kann und damit hauszuhalten. Es gilt, die eigene Belastungsgrenze zu erkennen und nicht zu überschreiten. Gelingt dies nicht, drohen die sogenannten „Crashs“ – die die postexertionelle Malaise und

eine deutliche Verschlechterung des Allgemeinzustands nach sich ziehen können.

Der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS zufolge können Symptomtagebücher helfen.

Mira Bussewitz in ihrem Audiotagebuch:

„Mein vielleicht etwas übermütiger, knapp zweieinhalbstündiger Ausflug gestern in die Stadt wurde mir dann doch heute von meinem Körper mit einem ‚Sehr-müde-Tag‘ quittiert und der versuchte Spaziergang am Nachmittag war eher ein kurzer Spazierschlepp. Aber ich war wenigstens mal draußen.“

Dezember 2021, kurz vor Weihnachten. Mira Bussewitz‘ Termin bei Michael Stark steht an. Hirnstrom-Messungen stehen auf dem Plan, Herzraten-Variabilitätsuntersuchungen, Blut-, Urin- und Speicheltests, dazu eine ausführliche Anamnese und verschiedene Belastungstests.

Schon ein einfacher Test der Handkraft zeigt – sowohl in der Maximalkraft als auch in der Kraftausdauer – einen deutlichen Unterschied zu einem gesunden Menschen. Der Test wird nach gut einer Stunde wiederholt, um die lang anhaltende Erschöpfung zu dokumentieren. Auch die Erschöpfung der Oberschenkelmuskulatur wird durch kurze Trainingsreize, unter anderem auf einer Vibrationsplatte, grafisch visualisiert.

In der Herzraten-Variabilitätsmessung zeigt sich Unruhe im sympathischen und parasympathischen Nervensystem. Das heißt: Der Stresslevel fährt hoch, lässt sich nicht wieder auf den Nullwert beruhigen.

Chronische Erschöpfung ist keine Einbildung

Schließlich die Auswertung. Michael Stark fasst zusammen: „Unterm Strich zeigen die Ergebnisse, dass ihre Erschöpfungsgefühle keine Einbildung sind, sondern dass sie sich nachvollziehen lassen durch harte Daten – das ist das zusammengefasst.“

Mira Bussewitz hat es nun schwarz auf weiß: Sie hat keine Depression, keinen Burn-out, sondern ME/CFS. Eine Krankheit, die erst jetzt durch die Corona-Pandemie richtig erforscht wird. Gegen die es noch keine Medikamente gibt und bei der vorerst Patientinnen und Patienten selbst gefordert sind, den für sie richtigen Weg zu finden.

„Es kommt wirklich darauf an, seiner inneren Stimme mehr zuzuhören und der auch zu vertrauen, um das zu finden, was einem wirklich praktisch weiterhilft“, sagt sie. Atemübungen, Achtsamkeit, wohldosierte Bewegung und Meditation – aber auch der feste Wille zu genesen – scheinen bei Mira Bussewitz bisher zu helfen.

Eigenes Engagement der Patienten in der Therapie

„Wir haben das große Problem, dass wir hier bislang nur Symptome behandeln können. Und deswegen spielt natürlich das eigene Engagement der Patienten eine ganz wichtige Rolle“, sagt Carmen Scheibenbogen.

Wer ein erhöhtes Risiko hat, eine Myalgische Enzephalomyelitis / das Chronische Fatigue-Syndrom zu entwickeln, das ist derzeit noch eine offene Frage. Ebenso wie die nach genauen Risikofaktoren für Long oder Post-Covid. Auch, wer welche Symptome ausbildet, in welcher Schwere und warum, muss weiter erforscht werden.

Immerhin – da ist Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin zuversichtlich: In absehbarer Zeit wird es Medikamente geben, zumindest gegen ME/CFS. „Wir haben momentan sehr viel zu tun, aber ich bin auch sehr hoffnungsvoll, dass wir jetzt auch sehr viel bewegen können.