Tödlicher Mob. Lynchjustiz

Ein Feature von Antje Stiebitz.

Es sprachen: Monika Oschek und Max von Pufendorf.

Ton: Martin Eichberg

Regie: Clarisse Cossais.

Redaktion: Winfried Sträter

Tödlicher Mob

29:39 Minuten

Mehr als 4400 Menschen sollen in den USA zwischen 1877 und 1955 Lynchmorden zum Opfer gefallen sein, vor allem in den Südstaaten. Aber Lynchjustiz durch wütende Mobs gibt es überall und immer noch. Ob in Indien - oder auch in Deutschland.

Autofahrt von Delhi nach Pilkhuwa. Sie dauert ungefähr zwei Stunden. Die staubige Kleinstadt hat rund 84.000 Einwohner. Im Juni 2018 gerieten Pilkhuwa und der Distrikt Hapur indienweit in die Schlagzeilen. Den Grund dafür dokumentiert die in Delhi ansässige Organisation "Gemeinsam gegen Hass" so:

"Der 45-jährige Mohammad Qasim wurde am Abend des 18. Juni wegen des Gerüchts über die Schlachtung einer Kuh von einem wilden Mob bei dem Dorf Bajhera Khurd im Hapur Distrikt, Uttar Pradesh zu Tode gelyncht. Ein weiterer Mann, der 67-jährige Samiuddin, wurde schwer verletzt, als er sich einmischte und versuchte, die selbsternannte Kuh-Bürgerwehr zu beruhigen. Er kämpfte im privaten Krankenhaus des Distrikts um sein Leben."

In einer der engen Gassen Pilkhuwas wohnt die Familie des Lynchopfers Mohammad Qasim. Sein ältester Sohn Mahtab ist 20 Jahre alt. Er erinnert sich noch gut an jenen Morgen, als sein Vater das Haus verließ:

"Er sagte, er würde in einer Stunde wiederkommen, als er das Haus verließ. Er handelte mit Ziegen und Ziegenbabys. Er wurde wegen seiner Arbeit irgendwohin gerufen und dort schlugen sie ihn. Und dann töteten sie ihn dort, wo sie ihn vorher telefonisch hinbestellt hatten."

Mohammad Qasim hinterlässt eine Frau und sechs Kinder. Sein jüngerer Bruder hat den Unterhalt der siebenköpfigen Familie übernommen. Der 28-Jährige verkauft Gemüse von einem Holzwagen. Er ist überzeugt, dass der Anruf aus dem einige Kilometer entfernten Dorf Bhajera kam. Und dass sein Bruder habe sterben müssen, weil er ein Muslim war.

Ein Viehhändler und eine aufgebrachte Menschenmenge

Auch das indische Magazin "Caravan" berichtet, dass Mohammad Quasim an jenem Montag gegen zehn Uhr einen Anruf entgegengenommen haben soll. Als der Mann den Treffpunkt erreichte, den er mit seinem vermeintlichen Geschäftspartner telefonisch vereinbart hatte, erwartete ihn dort ein zorniger Mob.

Der Caravan-Reporter Sagar Choudhary erklärt später, dass Mohammad Qasim der Gemeinschaft der Qureshi angehörte, die traditionell Viehhandel und Schlachterei betreibe. Ein Geschäft, das vielen Hindus ein Dorn im Auge ist:

"Er war die einzige Person in der ganzen Gegend, die diesen Job machte. Alle wussten, dass er diesem Geschäft schon seit langem, 10 oder 12 Jahre, nachgegangen ist. Sein ganzes Leben lang. Er war gefährdet."

Mohammad Qasim flieht zunächst über die Felder. Ein Bauer, Mohammad Samiuddin, der auf dem Feld gerade Futter für seine Tiere schneidet, sieht Qasim flüchten. Verfolgt von 20 oder 25 Menschen, die ihn immer wieder attackieren. Samiuddin möchte sie aufhalten, stellt sich ihnen entgegen und gerät dabei selbst ins Visier der aufgebrachten Menge. Der Zorn des Mobs springt jetzt auch auf ihn über:

"Manche von ihnen hatten große Stöcke, manche kleine. Sie hatten diese Stöcke von Bäumen gebrochen. Damit schlugen sie auf uns ein. Sie schlugen so heftig zu, dass mein Bein brach. Außerdem wies mein Bein zahlreiche Stiche auf. Sie brachen mir die Knochen aller Körperteile. Meine Haut riss, der Kopf blutete, der Arm brach. Sie schlugen uns halbtot und schleiften uns dann in Richtung ihres Dorfes, vor einen Göttinnen-Tempel."

Ein Zeuge, der Polizeischutz braucht

Der 67-Jährige mit dem weißen Bart sitzt auf einer Pritsche vor seinem Haus. Ruhig und beherrscht spricht er von dem Tag, als er krankenhausreif geschlagen wurde. Nur einige schwere Seufzer lassen vermuten, dass die Erinnerung schmerzhaft ist. Vor seinem kleinen Gehöft sitzen drei Polizisten. Samiuddin kennt die Namen der Täter. Deshalb hat der Oberste Gerichtshof für ihn und seine Familie Polizeischutz angeordnet.

Samiuddin lebt in Madapur Mustafabad, einem Ort mit 3.000 Einwohnern, die meisten von ihnen Muslime. Die Moschee überragt mit ihren zwei Türmen alle anderen Gebäude des kleinen Dorfes. Mustafabad liegt in direkter Nachbarschaft zu Bajhera Khurd, dem Dorf, aus dem die Angreifer kommen. Man kannte sich.

Im kleineren, armen Mustafabad leben vor allem Muslime und die unterprivilegierten Dalit. Im größeren und reichen Bajhera Khurd siedeln vor allem Rajputen, Hindus der Kriegerkaste.

Pilkhuwa ist seit dem Lynchmord an Qasim im Bewusstsein der indischen Öffentlichkeit präsent© Deutschlandradio / Antje Stiebitz

Als der Mob Qasim und Samiuddin auf ein Feld vor den Tempel wirft, ist der Mob auf 50 oder 60 Menschen angewachsen. Auch Kinder sind dabei. Zuschauer nehmen das Geschehen mit dem Smartphone auf. Später tauchen im Netz Videos auf, die den Übergriff zeigen.

Als die Polizei endlich den Tatort erreicht, kann sie sich kaum gegen den Mob durchsetzen. Sie bringt die beiden gepeinigten Männer ins Krankenhaus. Für Qasim kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt.

Die Polizei nimmt die Attacke später als "Gewalt im Straßenverkehr" in ihre Akten auf, nicht als Gewalt wegen "Verdachts auf Kuhschlachtung". Damit verhindert sie, dass der Fall als schwerwiegend gilt und als Mord weiter strafrechtlich verfolgt werden kann. Der ehemalige Gerichtsreporter Sagar Choudhoury erklärt das Verhalten der Polizei mit ihrer Kastenzugehörigkeit:

"Die meisten Positionen sind mit Angehörigen der Krieger- oder Priesterkaste besetzt. Der Inspektor selbst gehört der Kriegerkaste an. Der Kreisbeamte ist ein Jat. Sie sind alle Angehörige der höheren Kasten. Sie sympathisieren mit ihren eigenen Leuten, fühlen sich ihren Gemeinschaften verbundener als den Muslimen. Wer einmal eine gewisse Zeit bei der Polizei verbracht hat, weiß, dass viele von ihnen einen extremen Hass auf Muslime haben."

"Menschen wie Qasim zählen in diesem Land nichts"

Der Reporter geht wie viele andere Beobachter davon aus, dass die Gewalt gegen Muslime durch die Politik der hindu-nationalen Regierungspartei BJP und ihnen nahestehenden Organisationen gefördert wird. Sie bauten ihre Zirkel auf, so Choudhoury, und verbreiteten bei ihren Zusammenkünften eine Ideologie, die ein Indien nach hinduistischen Regeln anstrebt und Front gegen Minderheiten macht:

"Eine der Personen, die in dem Video zu sehen ist, gilt in der Gegend als ein lokaler Führer, der schon lange die Hindutva-Agenda verfolgt. Das kommt aus diesen Gruppen. Diese Milizen unterstehen keiner direkten Kontrolle und können auf eigene Faust losziehen."

In den letzten fünf Jahren, seit der hindu-nationale Premierminister Narendra Modi ins Amt gewählt wurde, kam es in Indien zu 276 religiös motivierten Hassverbrechen. Die Datenbank "Hate Crime Watch" dokumentiert solche Straftaten. In den fünf Jahren vor Modis Machtübernahme gab es lediglich 24 solcher Fälle.

Dass es der Fall Samiuddins bis zum Obersten Gerichtshof in Indien geschafft hat, liegt einzig am Engagement der Organisation "Gemeinsam gegen Hass". Normalerweise würden die Betroffenen solcher Übergriffe keine Gerechtigkeit erfahren. Die meisten der Familien hätten weder die Zeit noch das Geld, in ein Gerichtsverfahren zu investieren. Sagar Choudhoury klingt ernüchtert:

"Die Gerichte interessieren sich nicht für die Fälle gewöhnlicher Menschen. Sie gelten in Indien als Niemand. Menschen wie Qasim zählen in diesem Land nichts. Sie sterben und es kümmert keinen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Sie bekommen keine Unterstützung von großen Anwälten."

Die Sängerin Billie Holiday © imago stock&people, Copyright: William P. Gottlieb

Indien, mögen manche denken, ist weit weg. Aber – Europa? Oder Nordamerika?

Die Jazz-Sängerin Billy Holiday singt das Lied "Strange Fruits" erstmals im Frühjahr 1939 in dem New Yorker Club "Café Society". Der Song beschreibt den Terror der weißen US-Amerikaner gegenüber ihren schwarzen Mitbürgern. Die poetischen Zeilen des Songs stehen im Kontrast zur Brutalität der geschilderten Szene: Die Leiche eines gelynchten Schwarzen, aufgehängt an einer Pappel in den Südstaaten.

"Die Hochzeit der Lynchjustiz in den USA ist das späte 19. Jahrhundert und das frühe 20. Jahrhundert. Eine Zeit, in der Rassendiskriminierung, rassistische Gewalt und Rassentrennung an der Tagesordnung waren", sagt Manfred Berg. Er ist Professor für amerikanische Geschichte an der Universität in Heidelberg und hat bereits mehrere Bücher über das Thema Lynchjustiz geschrieben.

Es geht um eine Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Die schwarze Bevölkerung durfte immer noch nicht wählen. Weiße und schwarze Kinder gingen auf getrennte Schulen. Restaurants, Wartezimmer und öffentliche Verkehrsmittel waren nach Hautfarbe getrennt.

Dem offiziellen Ende der Sklaverei folgten Jahre und Jahrzehnte einer grassierenden Lynchjustiz. Die Weißen fürchteten um ihre Vormachtstellung. Zwischen 1877 und 1950 wurden 4000 bis 5000 Afroamerikaner gelyncht. Die meisten in den Südstaaten.

"Das Charakteristische an der Lynchjustiz in der amerikanischen Geschichte ist ein vergleichsweise schwach ausgebildetes Gewaltmonopol des Staates. Lynchjustiz muss verstanden werden nach meiner Meinung als der Versuch von lokalen Gemeinschaften, im Namen einer höheren Gerechtigkeit und Notwendigkeit Verbrecher zu bestrafen."

USA: Vor allem in den Südstaaten gab es Lynchmobs

In den USA war und ist das Gewaltmonopol nicht so stark ausgeprägt wie in europäischen Ländern. Ein rassistisches Überlegenheitsgefühl führte dazu, dass man vor allem in den Südstaaten gewaltsam gegen die Menschen vorging, die man früher als Sklaven gehalten hatte.

Viele weiße US-Amerikaner lehnten es ab, ihre schwarzen Mitbürger als gleichberechtigt anzuerkennen. Wenn der Staat ihnen die weiße Vorherrschaft nicht mehr garantierte, sahen sie sich im Recht, selbst zur Tat zu schreiten. Die Verbrechen, an denen sich der Volkszorn entzündete, waren meist gering.

Emmett Louis Till zum Beispiel war 14 Jahre jung, als er 1955 in Mississippi gegenüber einer weißen Frau einen Pfiff ausgestoßen hatte. Er wurde von wütenden Weißen verstümmelt, erschossen und in den Fluss geworfen.

Für viele Afroamerikaner führte der bloße Verdacht der Annäherung an eine weiße Frau oder der Verdacht einer Vergewaltigung zum Tod durch Lynchen. Die Angst, Frauen und Töchter an die verachtete Minderheit zu verlieren, ist ein Motiv, das in den USA ebenso eine Rolle spielt wie in Indien.

"Worüber beschweren sich Hindus, wenn es um Muslime geht: vor allem darüber, dass sie mit ihren Frauen, mit den Mädchen, davonlaufen. Muslime werden grundsätzlich als triebhaft dargestellt und dass sie die Reinheit unserer Hindu-Frauen und -Mädchen zerstören wollen", stellt der indische Autor Akshaya Mukul fest, der sich intensiv mit dem Aufstieg des Hindu-Nationalismus beschäftigt.

Auch in anderer Hinsicht gibt es Ähnlichkeiten zwischen den Fällen der Lynchmorde an Muslimen in Indien und den Afroamerikanern in den USA. Sie werden nicht geahndet:

"Lynchjustiz zeichnet sich in den USA zumindest historisch dadurch aus, dass sie in aller Öffentlichkeit geschah, dass die Täter keinerlei Strafverfolgung zu fürchten brauchten, weil sie im Einklang mit der lokalen Gemeinschaft handelten. Es gab in der amerikanischen Geschichte auch kaum Strafprozesse gegen Lyncher."

Hinzu kommt die stille Akzeptanz oder gar aktive Mithilfe der Ordnungskräfte an der Lynchjustiz. Lynchmorde haben oft auch eine kommunikative Funktion, manche werden vor den Augen tausender Zuschauer durchgeführt. Von den Opfern wurden Fotos gemacht und als Postkarten verschickt – so wie heute Smartphone-Fotos oder -Videos angefertigt und online in alle Welt verschickt werden.

Die Botschaft ist klar: Schaut her, wozu wir in der Lage sind. Seid gewarnt!

Lynchmobs auch in Deutschland?

Indien – schlimm genug. Die USA – schlimm genug. Aber Deutschland?

"Das staatliche Gewaltmonopol ist eine der großen zivilisatorischen Errungenschaften der westlichen Moderne. Und wer dieses Monopol in Frage stellt, der sollte vielleicht einen Blick auf Länder wie Somalia, Jemen oder viele Staaten Lateinamerikas werfen. Die Alternative dazu lautet Faustrecht, Blutrache, Selbstjustiz, die Herrschaft von Kriegsherren und organisierter Kriminalität. Wir müssen immer wieder darauf achten, wie gefährdet die Demokratie, die liberale Demokratie ist."

"Ein rechtsradikal aktivistischer Hooliganklüngel eines nicht gerade durch Spitzenfußball bekannten Fußballklubs netzwerkt sich in kürzester Zeit Tausende Menschen zusammen, die den Rechtsstaat ein paar blasse Paragrafen sein lassen wollen, weil sie sich im Handlungsrecht fühlen. Und das fühlen sie umso mehr, je eher sie sich auf der Straße in einer Masse verstecken können, die wieder einmal Macht verheißt über andere.

Warum erst Ermittlungsorgane bemühen, wenn man (es ist nicht nur, aber meist Mann) selbst Menschen jagen kann? Dieses Handeln ist so primitiv wie der Sprach-Reim eben. Und doch geeignet, rechtsstaatliche Standards auszuhebeln und die zu westeuropäisch gutmenschverstrahlte Demokratie in Richtung einer Lynchokratie weiterzuentwickeln."

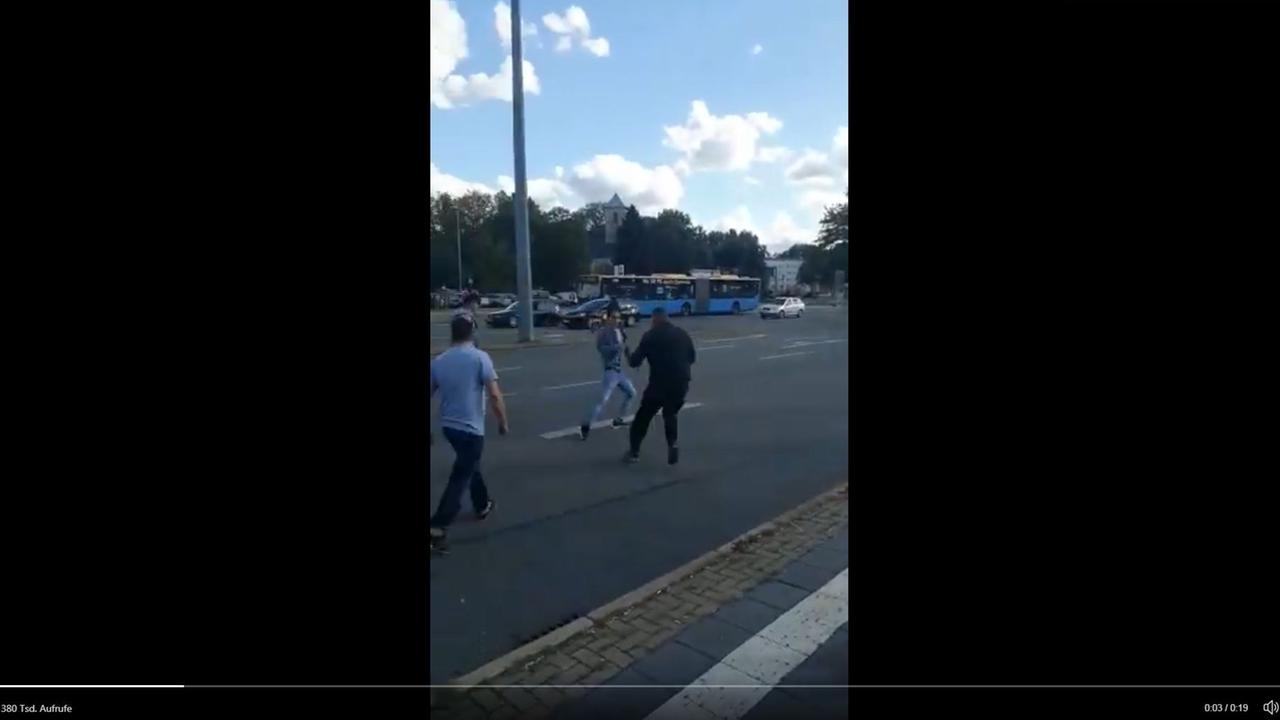

In Chemnitz kam es im Sommer 2018 zu "Hetzjagden" auf Migranten und Linke.© Deutschlandradio / Twitter / Screenshot

Rathenow reagierte auf die Vorgänge in Chemnitz, als ein Mann durch Messerstiche zu Tode kam und rechte Gruppen den Migrationshintergrund des mutmaßlichen Täters zum Anlass nahmen, um Straßenjagden auf vermeintliche Migranten, Gegendemonstrationen, Polizisten, Pressevertreter und unbeteiligte Passanten zu veranstalten.

In der Masse droht Verlust rationaler Standards

"Wir Menschen können Gewalt ausüben und wir alle wissen, wir sind nicht unbedingt mit dem Bedürfnis geboren, aber doch mit der Erkenntnis, dass wir mit Gewalt Interessen durchsetzen können, dass wir mit Gewalt Identitäten ausdrücken können", sagt Andreas Zick, Professor am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. In der Masse, erklärt der Sozialpsychologe, verlieren wir uns selbst:

"Und dann wird dieser Mob zu einer Masse, und ich reagiere in der Masse, verliere meine individuellen rationalen Standards."

Lynchjustiz: das Phänomen schien weit entfernt zu sein – räumlich: Indien, USA, oder zeitlich: Mittelalter. Mediävisten, Mittelalterhistoriker kennen natürlich das Phänomen der Lynchmorde. Dass es auch ein Phänomen unserer aufgeklärten Moderne ist, hat viele überrascht. Und wirft die Frage auf, ob es eine anthropologische Konstante ist. Andreas Zick antwortet:

"Kinder lernen Gewalt. Wie sie es auch wieder verlernen können. Das heißt neben der Entwicklung, in der Kinder entdecken, dass sie mit Gewalt und Aggression etwas durchsetzen können. Genau in dem Moment setzt eben Kultur ein und zeigt einen Weg, dass diese Gewalt normiert ist und dass es andere Wege gibt, um Interessen durchzusetzen."

In Deutschland markieren der Mauerfall und die Wiedervereinigung eine Zäsur. Anetta Kahane ist die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, eine Stiftung, die sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus stark macht. Seit 1993, so Anetta Kahane, sei eine regelrechte Renaissance rechter Gewalt zu verzeichnen. Der Grund:

"Hass, der in der Gesellschaft auf zu wenig Widerstand stößt, auch in den Medien und bei der Politik. Hass, der relativiert wird oder versucht wird zu erklären. Oder dem mit Verständnis begegnet wird. Also, wir haben ja Verständnis für die Sorgen der Menschen. Wir müssen uns auf die besorgten Bürger zu bewegen. Wir müssen nach rechts offener sein. Das hat ja der ehemalige Bundespräsident gerade gesagt. Da werden Schleusen geöffnet, wo die Leute das Gefühl haben, ja, wir sind da nicht allein mit unserer Auffassung. Es gibt ein Klima, in dem das erlaubt zu sein scheint oder geduldet wird."

208 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990

Seit 1990 hat die Amadeu Antonio Stiftung 208 Todesopfer rechter Gewalt dokumentiert und geht von 12 weiteren Verdachtsfällen aus. Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen, Mölln, Lübeck, Freital, Heidenau – die Liste der Übergriffe ist lang. Die Täter, so Anetta Kahane, seien oft von einem sozialdarwinistischen Menschenbild getrieben:

"Nur die Stärksten überleben und schwache Menschen müssen dann getreten werden. Das ist auch ein Zeichen einer sehr stark autoritären Persönlichkeit, die da immer wieder zum Ausdruck kommt, also Frauen, Obdachlose, Schwache werden schneller Opfer von rechter Gewalt."

Aber die Gewalt richtet sich nicht nur gegen Schwache, sondern auch gegen diejenigen, die als übermächtig empfunden werden. Andreas Zick:

"Das sind so Mechanismen, die kennen wir in der Massenpsychologie, aus dem Nationalsozialismus. Die Propaganda hat mit diesen Bildern gearbeitet, und wenn dann Feinde dargestellt werden als mächtig und einflussreich. Und die Gewalt in den Gruppen wird legitimiert, weil der Feind vernichtet werden muss. Und wenn wir den Feind nicht vernichten, dann vernichtet er uns."

Lynchjustiz habe vor allem den Zweck, "zu zeigen, wer Herr im Haus ist, das ist unser Raum, das ist mein Platz. Da geht es auch, wir könnten fast sagen, archaisch um Revierverteidigung. Gewalt als Mittel, den Raum zu verteidigen."

Für viele Bürger war Studentenführer Rudi Dutschke Feindbild Nr. 1 - so sehr, dass ein Mann, der ihm ähnlich sah, 1968 fast gelyncht worden wäre.© picture alliance/AP Images

Aus einer anderen Quelle speiste sich ein Vorfall in West-Berlin 1968.

Am 21. Februar 1968 demonstrierten 150.000 Menschen vor dem West-Berliner Rathaus Schöneberg. Zu der Kundgebung hatten der Senat, die Parteien und die Gewerkschaften aufgerufen. Der Anlass: ein klares Bekenntnis gegen die neuen Linken der Studentenbewegung und für die westlichen Alliierten als Schutzmacht des freien Berlin, wie es damals hieß.

Das Feindbild war Rudi Dutschke, der Wortführer der Bewegung, die gerade einen Kongress gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner veranstaltet hatte. Die Wut auf die Außerparlamentarische Opposition, auf die junge Generation und ihre Forderungen war groß. Die Stimmung aufgeheizt.

Plötzlich richtete sich an jenem 21. Februar 1968 die Wut gegen einen Verwaltungsangestellten am Rande der Kundgebung, Lutz-Dieter Mende. Einer in der Masse rief: Der sieht doch aus wie Rudi Dutschke! Lutz-Dieter Mende rannte um sein Leben, der wütende Mob hinter ihm her. Ein Polizist half dem Verfolgten, konnte den 25-Jährigen gerade noch in einen Mannschaftswagen stoßen. Die Mob brüllte: "Lyncht ihn! Hängt ihn auf!! Die Menge wollte den Polizeiwagen umkippen, eine Scheibe wurde eingeschlagen.

So stellt man sich eine mittelalterliche Szene vor, wenn es zu einem Lynchmord kommt. Doch es war die Blütezeit der Moderne und die bürgerliche Gesellschaft West-Berlins, die sich hier aufpeitschen ließ und in dem Augenblick außer Rand und Band geriet, als das Gerücht auftauchte, Dutschke sei da, der "Volksfeind Nr. 1", wie es auf Plakaten hieß.

"Gewalt erzeugt auch Lust", sagt Sozialpsychologe Andreas Zick. "Der Moment, die Lust am Mord, die setzt eigentlich ein, nachdem die Opfer degradiert, dehumanisiert werden."

1919: Lynchmord an einem sächsischen Minister

Der Verwaltungsangestellte im West-Berlin des Jahres 1968 ist mit knapper Not davon gekommen, weil er von Polizeibeamten gerettet wurde. Die Muster ähneln sich, ob es 1968 war, im Mittelalter, in Indien, den USA, in West-Berlin oder 1919 in Dresden:

"Über dem Europa des Jahres 1919 liegen Hunger und eine tiefe Erschöpfung – sowohl auf Seiten der Sieger als auch der Besiegten. Der Habsburger Völkerstaat ist in seine Bestandteile aufgespalten, und Deutschland als dem größten Verlierer des Weltkriegs wird ein Friedensvertrag diktiert, der die Menschen quer durchs Land in Zorn und Depressionen versetzt. Aus dem Osten droht der Bolschewismus, im Westen halten die Siegermächte deutsche Gebiete besetzt."

So beginnt Freya Klier ihr Buch "Dresden 1919". In einem Kapitel beschreibt sie den Lynchmord am sozialdemokratischen Minister für Militärwesen in Sachsen, Gustav Neuring. Die bürgerlich-liberale "Vossische Zeitung" berichtete einen Tag nach dem Lynchmord, am 13. April 1919:

"Um 4 Uhr drangen die Demonstranten in das Gebäude ein, ergriffen den Kriegsminister, der sich in das obere Stockwerk geflüchtet hatte, schleppten ihn auf die Straße, misshandelten ihn schwer und stürzten ihn von der Brücke in die Elbe hinab. Anscheinend war der Kriegsminister ein guter Schwimmer, denn er vermochte sich längere Zeit über Wasser zu halten. Die Demonstranten eröffneten aber aus zahlreichen Gewehren das Feuer, bis schließlich der mit dem Tode in den Fluten kämpfende Kriegsminister vor den Augen vieler Tausender erregter Zuschauer in den Fluten verschwand."

Versammelt hatten sich hunderte von kriegsverletzten Soldaten. Sie waren aufgebracht wegen einer angekündigten Kürzung ihrer Löhne. Eine Anhörung bei Minister Neuring hatte nicht die gewünschten Ergebnisse erbracht. Daraufhin drangen die Kriegsbeschädigten mit Gewalt in das Ministerium für Militärwesen ein.

"Der Staat muss mehr zeigen, wo er steht"

Freya Klier berichtet, wie Linksradikale die verzweifelte Lage der kriegsversehrten Soldaten für ihre politischen Ziele instrumentalisierten. Zitat aus der "Dresdner Volkszeitung" vom 14. April 1919:

"Auf dem Boden dieser Situation schießt jetzt die Saat der unabhängig-bolschewistischen Hetzerei, Verdrehung und Verleumdung in die Halme. Und die wahnwitzigen Ausschreitungen, Putschversuche und Streiks, die Deutschland in diesen Tagen erschüttern, sind das Ergebnis der Not und der skrupellosen Parteidemagogie."

Weil Lynchjustiz zwar nach archaischen Mustern funktioniert, nicht aber ein Phänomen vergangener Zeiten ist, fordert der Historiker Manfred Berg:

"Lynchmobs müssen gegebenenfalls auch mit staatlicher Gewalt, das ist ein ganz klares Exempel aus der amerikanischen Geschichte, der Staat muss hier Härte zeigen. Muss ganz klar hier Grenzen aufzeigen, was geht und was nicht geht."

Anetta Kahane sagt: "Es wäre schon ganz gut, wenn man die Leute beschützt, die davon betroffen sind. Und zwar auch auf lokaler Ebene. Also der Staat muss da so viel mehr zeigen, wo er steht."

Ob es gelynchte Muslime in Indien sind, Afroamerikaner in den USA oder Opfer von rechter oder linker Gewalt in Deutschland: Immer fallen die Opfer von Lynchjustiz aus dem Schutzraster des Staates heraus. Entweder, weil Politik, Polizei oder Rechtsystem selbst Interesse an den Morden haben. Oder weil die staatlichen Organe zu wenig präsent oder zu schwach sind, um ihren Bürgern den notwendigen Schutz zu gewähren.

Lynchjustiz bedeutet Staatsversagen.