Autorin: Dorothea Brummerloh

Sprecherin: Monika Oschek

Regie: Beatrix Ackers

Technische Realisation: Jan Fraune

Redaktion: Constanze Lehmann

Mädchenschulen

Portal einer alten Mädchenschule: Die Monoedukation spielt aber auch in aktuellen Bildungsdebatten eine Rolle. © imago images / Ralph Lüger

Besser lernen ohne Jungs?

29:53 Minuten

Sie sind selten, aber doch gefragt: Mädchenschulen. Eltern setzen oft auf deren guten Ruf. Aber wie sinnvoll ist die Trennung der Geschlechter? Jugendliche, Pädagogen, Forscherinnen und Absolventinnen berichten.

Die Pause an der Marienschule Münster beginnt mit einem Gong, wie im Theater. Und genau wie dort die Zuschauer und Zuschauerinnen hinausströmen, drängen die Kinder aus den Klassenzimmern.

In der Selbstdarstellung der Schule im Netz heißt es unter anderem:

"Das Schulgebäude wurde 1953 erstellt, weist eine großzügige Architektur auf und ist heute baulich und technisch in hervorragendem Zustand.

Die Schule verfügt über sieben moderne naturwissenschaftliche Fachräume, zwei voll ausgestattete Computerräume sowie mehrere mobile Tabletsätze für zeitgemäßen, mediengestützten Unterricht.

Die große Aula und die Studiobühne, die Bibliothek und das Selbstlernzentrum stehen allen ebenso offen wie die Arche als Rückzugsraum und die Cafeteria für die Zwischenverpflegung oder das Mittagessen."

Der Gong signalisiert: Pause! Die Gänge füllen sich mit lachenden und schwatzenden Kindern und Jugendlichen. Es finden sich Grüppchen zusammen, manche stehen zu zweit und tuscheln verschwörerisch, andere wiederum flitzen schreiend umher. Dieser Geräuschpegel legt sich erst, als der Schulgong die Pause beendet.

Schnell huschen noch ein paar Nachzügler vor Deutschlehrerin Kristin Völlmicke in den Klassenraum. Die Lehrerin begrüßt die Schülerinnen, die grüßen im Chor zurück.

Was in der Klasse sofort auffällt, sind die offenen Fenster, die dick eingepackten Kinder und: Hier sitzen nur Schülerinnen. Das 1922 gegründete bischöfliche Gymnasium ist eine Mädchenschule.

Ein Auslaufmodell mit Vorbildcharakter?

Die sogenannte monoedukative Schule ist heute in Deutschland eine Rarität: Knapp 130 Mädchenschulen gibt es in der Bundesrepublik, die meisten davon im Süden, der Norden und Osten des Landes hingegen sind fast mädchenschulfrei. Reine Jungenschulen gibt es übrigens noch wesentlich weniger. Dabei wird seit Jahren auch über die Benachteiligung von Jungen im Schulsystem debattiert.

Den wenigen monoedukativen stehen mehr als 36.000 koedukative Schulen gegenüber.

Jürgen Budde, Erziehungswissenschaftler an der Universität Flensburg: "Der Unterschied zwischen Mono-und Koedukation ist, dass wir unter Monoedukation die Unterrichtung von Jungen oder Mädchen innerhalb von geschlechtshomogenen Gruppen verstehen. Während Koedukation eben die gemeinsame Unterrichtung - traditionell von Jungen und Mädchen, inzwischen würde man sagen aller Geschlechter- umfasst."

Mädchenschulen haben eine lange Tradition in Deutschland. Sie sind damals vor allem für die "höheren Töchter" bestimmt, die nicht mit den unteren sozialen Schichten die Schulbank drücken sollen. Die Differenz der Geschlechter bestimmt das Bildungsziel. Mädchen lernen, was sie als Gefährtin des Mannes, als Mutter und Hüterin des Hauses wissen sollen. Erst im Laufe der Zeit stehen Mädchenschulen für einen emanzipatorischen Akt, für bessere Bildung für Frauen und Mädchen, für mehr Gleichheit in der höheren Bildung.

Bis in die 1950er-, 1960er-Jahre hinein ist in den westdeutschen Gymnasien der getrennte Unterricht noch üblich. Doch mit der Bildungsreform nach 1968 wird das Mädchengymnasium ein Auslaufmodell.

"Das Gehirn aufs Wunderbarste nähren"

Cornelia Funke, international erfolgreiche Schriftstellerin und Autorin des Kinderbuchs "Die Wilden Hühner" absolvierte ihre Schullaufbahn an einer Mädchenschule: am Gymnasium St. Ursula, einer Schule des Konvents der Dorstener Ursulinen.

Die Schriftstellerin Cornelia Funke absolvierte ihre Schullaufbahn an einer Mädchenschule.© picture alliance / dpa / Uli Deck

"Das war mit Abstand die beste Schule in Westfalen und hatte ein unglaubliches Renommee in Westfalen und ich war da vom ersten Tag an so, als ob jemand plötzlich mein Gehirn aufs Wunderbarste nährt", sagt sie.

"Nicht nur mein Gehirn, sondern alles, was lernen und verstehen wollte, mein ganzes politisches und soziales Engagement wurde von der Schule gefördert und geweckt. In uns allen sind diese Talente und Leidenschaften und eine Schule zu haben, die einem im Grunde klarer sehen lässt, wer man ist und was man kann, die ist ja einfach der größte Segen."

Kein Zickenkrieg an der Marienschule

Sind Mädchenschulen per se besser für die bestmögliche Bildung von Mädchen? Und was ist dran an den Vorurteilen, das Mädchenschulen elitär und uncool sind?

Marlene ist Schülerin der 9. Klasse an der Marienschule. Konfrontiert mit der Frage nach dem Klischee Nummer eins- dem ausgeprägtem Zickenkrieg -, antwortet sie selbstbewusst:

"Es ist genau andersrum, als man denken würde. Es ist nämlich hier viel weniger Zickenkrieg. Also vor allem, weil eben nicht dieses da ist: Ich muss mich für jemanden hübsch machen irgendwie, für Jungs oder so was. Und ich glaube, da ist nicht dieser Druck da und das merke ich auch von meinen Freunden von anderen Schulen, die kommen alle irgendwie mit Handtaschen zur Schule, obwohl es doch voll unpraktisch ist."

Interesse an Physik leichter zu wecken

Die 15-Jährige kichert, schultert ihren Rucksack und zieht los, um pünktlich im Physikunterricht zu sein. Dieses Fach wird bei der Legitimation von monoedukativen Schulen immer wieder herangezogen. Und tatsächlich lassen sich in Klassen ohne Jungen Mädchen leichter für Physik begeistern, bei koedukativem Unterricht sei dagegen eine diskrete Diskriminierung von Schülerinnen festzustellen, meint Maria Anna Kreienbaum.

"Das haben die Ergebnisse wirklich gezeigt", sagt die Erziehungswissenschaftlerin der Universität Wuppertal, die seit den 80er-Jahren dazu geforscht hat.

Wiebke Waburg ist Erziehungswissenschaftlerin der Universität Koblenz, sie ergänzt:

"Und unser Ergebnis war tatsächlich, dass in den Mädchenschulen im Physikunterricht die Mädchen ein größeres Interesse hatten und auch eine größere Selbstwirksamkeitserwartung, also auch die Erwartung erfolgreich sein zu können in dem Fach, die Leistung zu erbringen, gute Noten zu bringen und den Stoff zu verstehen. Und bei den Noten gab es nicht so starke Effekte, aber diese Aspekte des Interesses und der Selbstwirksamkeitserwartung."

Orte bildungsaffiner Milieus

Wiebke Waburg hat bis 2018 in Augsburg geforscht und dort mit ihren Kollegen und Kolleginnen in Studien festgestellt, dass Mädchenschulen in den klassischen "Jungsfächern" durchaus Vorteile haben.

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen führen den Erfolg dieser Schulen aber auch auf den Status als "Privatschule" zurück: Meist befinden sie sich in kirchlicher, vor allem katholischer Trägerschaft. Privat bedeutet: Die Eltern müssen oft Schulgeld bezahlen. Selbst wenn es nicht hoch ist, können viele Familien das nicht leisten.

"Dadurch dass es Privatschulen sind, die in der Regel Geld kosten, ist es eben auch ein Angebot, was sich vor allen an bildungsaffine Milieus richtet und in dem Sinne natürlich auch etwas mit Reproduktion von sozialer Ungleichheit im Bildungssystem zu tun hat", erklärt Jürgen Budde.

Er betont, dass Privatschule nicht heißt, dass dort nur die Bildungselite zur Schule geht. An manchen Schulen gibt es Stipendien für Kinder, deren Eltern nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Aber die Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken, träfen die Entscheidung schon sehr bewusst.

"Dass es eben Familien sind, die über die Relevanz von Bildung wissen und die in Abwägung unterschiedlicher Bildungsgänge sich für ein bestimmtes Angebot entscheiden", sagt er. "Wenn Familien über kulturelles Kapital verfügen, ist das sogar noch wichtiger als das ökonomische Kapital. Geld ist wichtig, aber Geld alleine macht noch nicht die richtige Haltung zu einem schulischen Bildungsangebot."

Die Schülerinnen werden einbezogen

Bildungsnahe Familien erzielen meist ohnehin bessere Noten, sagt Jürgen Budde. Hinzu kommt: Das Bildungsangebot dieser Schulen ist attraktiv. Die Schulen sind mit ausreichend Personal, Räumlichkeiten und Materialien ausgestattet und damit per se im Vorteil.

Phillip Klein ist Lehrer für Biologie und Geschichte an der Marienschule.

"Auf der anderen Seite kenne ich aber auch viele Schulen, die vielleicht eine nicht so gute Ausstattung haben, wo es aber unglaublich engagierte und tolle Lehrkräfte schaffen, aus dieser geringen Ausstattung wirklich ein Maximum an Unterrichtsqualität herauszuholen. Und das ist eine Haltungssache", sagt er.

In Befragungen nannten Schülerinnen von Mädchenschulen Physik zum Beispiel häufiger ihr Lieblingsfach, während in gemischten Klassen dieses Fach bei Mädchen öfter auf der Abwahlliste steht.

Schülerinnen in einem Kurs der Marienschule Münster: Das 1922 gegründete bischöfliche Gymnasium ist eine Mädchenschule.© picture alliance / dpa / Bernd Thissen

"Dass Mädchen in den Naturwissenschaften weniger begabt sind als Jungen, das sehe ich so nicht", sagt Philipp Klein. Er ist an der Marienschule für Didaktik, also Methoden des Unterrichtens verantwortlich.

"Allein die Tatsache, dass eine Schule monoedukativ ist, macht sie für Mädchen nicht zu einer guten Schule. Sondern da sind immer noch die Lehrkräfte, das ist die Schulleitung, und die didaktischen Konzepte, die Ideen und vor allem die Haltung, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer den jungen Menschen begegnen. Wir binden unsere Schülerinnen ganz, ganz aktiv in Unterrichtsentwicklungsprozesse mit ein. Das heißt, wenn wir darüber diskutieren, wie wollen wir in der Zukunft mit digitalen Medien arbeiten, dann sind unsere Schülerinnen immer dabei, denn das sind die Experten für Unterricht. Und das sind Aspekte, die machen eine Schule gut."

An der Marienschule gibt es neben dem bilingualen Profil das Mensch-Natur-Umwelt-Profil.

"Und da ist es so, dass dieses Profil eine Kombination aus Physik und Biologie ist", erklärt Philipp Klein. "Da versuchen wir also, gerade die jungen Mädchen an die Naturwissenschaften heranzuführen. Und wir haben es geschafft, dass es ein echtes Interesse an diesem Themenschwerpunkt gibt und an dieser Kombination und dass es durchaus auch als gute Alternative zum bilingualen Zweig angewählt wird."

"Wenn wir zum Beispiel Naturwissenschaften nehmen, haben Mädchen einfach mehr Freiraum, selber zu initiieren, und sind dann vielleicht weniger in der Defensive, wie es vielleicht auch an koedukativen Schulen der Fall sein kann.", sagt die für Mädchenbildung zuständige Lehrerin Kristin Völlmicke.

Kritik an der Betonung der Geschlechterstereotype

"Das Problem besteht darin, dass wir die Geschlechterdifferenz dramatisieren, überbetonen und dadurch homogene Gruppen schaffen. Und dann könnte man die Frage stellen - machen wir es am Beispiel Sportunterricht: Wird da extra mädchentypischer Sport angeboten? Also machen die dann nur noch Ballett, oder wenn man sie nicht in so eine klassische Rolle drängen möchte: Wird auch Fußball gespielt und Ballett wird abgelehnt?", fragt Jürgen Budde.

In beiden Fällen geht man davon aus, dass die Mädchen homogene Interessen haben, und stülpt ihnen sozusagen die eigene geschlechterstereotype Vorstellung über.

"Und dadurch schränkt man Vielfalt ein, obwohl der Anspruch von solchen Schulen berechtigterweise ist, eigentlich Vielfalt zu fördern."

Im Umkehrschluss würde das heißen, dass eine koedukative Schule den Geschlechtern eher gerecht werden kann. Man könne auch nicht mehr von den zwei Geschlechtern reden und sagen, man werde beiden Geschlechtern gerecht.

"Wir kennen zumindest drei Personenstände und daran wird vielleicht auch schon die Schwierigkeit deutlich: Was wäre denn jetzt eine Schule, die sich explizit an diverse Schülerinnen und Schüler richten würde? Und es geht ja immer mit so einer geschlechterhomogenen Unterstellung einher, dass die Jungen sehr ähnliche, und ganz andere Interessen hätten als die Mädchen, dass die Jungen gerne Fußball spielen und die Mädchen sich für Prinzessinnengeschichten interessieren. Tatsächlich interessieren sich vermutlich mehr Jungen für Fußball und mehr Mädchen für Prinzessinnengeschichten. Aber der deutsche Frauenfußball zeigt ja, dass sich auch Mädchen und Frauen durchaus für Fußball interessieren und andersrum eben auch Jungen für andere Dinge interessieren", meint der Wissenschaftler Budde.

Den Mädchen Selbstbewusstsein geben

"Wir versuchen hier ein modernes, weltoffenes Rollenverständnis zu vermitteln. Wir versuchen, dem Mädchen Selbstbewusstsein zu geben, ihre Rolle in der Gesellschaft selbst zu finden, zu reflektieren, sich in alle möglichen Richtungen zu entwickeln. Wie sie das möchten, wie das für das Kind, wie das für die junge Erwachsene am besten ist. Ohne eben klassische oder, sagen wir mal, irgendwelche Rollenstereotype zu verstärken oder zu manifestieren", sagt Philipp Klein, Lehrer an der Marienschule.

Die PISA-Studie von 2020 hat gezeigt, dass 15-jährige Mädchen trotz aller Bemühungen durch Girls Day, Schul- und Universitätsprojekte am liebsten Lehrerin, Ärztin oder Erzieherin werden wollen, während gleichaltrige Jungen vor allem in technische Berufe streben. Ändert sich das bei monoedukativem Unterricht?

Ida und Freya sind Schülerinnen der Marienschule Münster: "Ich interessiere mich sehr für Recht und Politik und ich finde den Bundesnachrichtendienst momentan ganz spannend", sagt die eine von beiden. "Ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht ein Medizinstudium anzufangen oder Richtung Biologiestudium. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja", so die andere.

Obwohl Cornelia Funke auf eine Mädchenschule ging, ist sie nicht Physikerin oder Mathematikerin geworden. Mädchenschulen vollbringen keine Wunder, meint die Schriftstellerin: "Ich glaube nicht, dass wir für alles talentiert sind. Und ich habe nun mal große Talente, was die Sprache anbetrifft und was das Geschichtenerzählen anbetrifft."

Trotzdem hat es auch an der Mädchenschule ziemlich lange gedauert, bis man ihr Talent im Deutschunterricht erkannte, erzählt die Kinderbuchautorin.

"Ich hatte immer das Thema verpasst. Ich habe immer zu viel über etwas ganz anderes geschrieben oder anders beschrieben. Das war erst in der zehnten oder elften Klasse, dass meinem Lehrer langsam klar wurde, dass da vielleicht auch ein Talent dahintersteckte, dass ich alles etwas anders mache."

"Ich brauche oft das männliche Prinzip als Muse"

Oft herrscht in Familien ein regelrechtes "Mädchenschul-Gen": Hat die Mutter eine Mädchenschule besucht, wird die Tochter dort auch angemeldet. Ihre Tochter Anna habe sich die Mädchenschule selbst ausgesucht- ohne Zutun der Mutter, sagt Cornelia Funke.

"Ich selber würde mich nie dazu entscheiden, auf eine reine Mädchenschule zu gehen. Ich arbeite permanent mit Männern sehr, sehr bedeutsam und interessant zusammen. Ich brauche oft das männliche Prinzip als Muse und als Inspiration. Das heißt, ich liebe es einfach, mit Männern und mit Frauen zu arbeiten."

Ihre Tochter Anna ging in Deutschland auf ein gemischtes Gymnasium, in den USA entschied sie sich für eine Mädchenschule.

"Anna hat mir oft gesagt, dass sie froh ist, dass sie mit 16 auf die Mädchenschule gegangen ist, weil das dann die Jahre waren, wo sie sich auch wirklich konzentrieren wollte auf ihr akademisches Wissen. Während sie sagte, die sie bei den jüngeren Mädchen, die immer nur auf Mädchenschulen gewesen sind, oft das Gefühl hatte, dass denen das wirklich fehlt, einfach auf selbstverständliche Weise mit Jungs umzugehen. Also das ist sicherlich ein Contra."

Keine problemfreie Zone

"Die wachsen ja nicht in einem totalen jungenfreien Raum auf", sagt die Lehrerin Kristin Völlmicke. "Die Kontakte und auch die Reibereien haben sie ja durchaus."

Vielleicht gibt es weniger Stress wegen der Jungs, weil sie einfach nicht da sind. Problemfreie Zonen sind Mädchenschulen aber nicht.

"Ich glaube, dass die Probleme genauso gelagert sind wie an anderen Schulen auch. Also Probleme mit Freundinnen, Eltern, jemand, der in bestimmten Fächern Noten verliert - also Leistungsabfall sich bemerkbar macht oder eben auch Streit, den es vielleicht einmal gibt. Also wir haben hier keine Gewalt, Mädchen tragen das anders aus."

Mädchen tragen ihre Konflikte "leiser" aus, meint Kristin Völlmicke. Zumindest gilt das für Schülerinnen an ihrer Schule.

"Es gibt Mädchen, die kehren sich dann so nach innen. Also man macht das ganz häufig über so eine Verhaltensveränderung vielleicht bemerkbar, dass jemand stiller geworden ist oder dass jemand sich zurückzieht- das sind so Indizien dafür, wo man sagen kann, da ist etwas gerade nicht in Ordnung. Mädchen können das auch so auch mit Körperhaltung spiegeln, mit Gestik, mit Mimik, denen sieht man es an, wenn es denen nicht gut geht. Und dann ist es unsere Aufgabe, darauf zuzugehen und zu sagen, was ist gerade los?"

Brauchen wir mehr getrennten Unterricht?

Die Diskussion über mehr oder weniger getrennten Unterricht flammt immer mal wieder auf, auch weil der weibliche naturwissenschaftlich-technische Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt sehnlichst erwartet wird.

Erst im vergangenen Jahr hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig gefordert, "offen zu bleiben" und hat für getrennten Unterricht in Physik und Mathematik geworben. In gemeinsamen Klassen seien Mädchen oft zurückhaltender, während die Jungen nach vorn stürmten, sagt die SPD-Politikerin.

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, hat für getrennten Unterricht von Mädchen und Jungen geworben.© picture alliance/dpa/Arne Dedert

Ida und Freya haben ihre Erfahrungen:

"Hier kann man dann auch zum Beispiel in Physik sich selber besser entfalten, wenn man da Spaß dran hat. Muss man nicht schüchtern sein, weil irgendwelche Jungs ständig stärker sind in dem Fach. Es ist einfach irgendwie ein bisschen angepasster auf Mädchen, würde ich sagen."

"Bei Experimenten sind alle eingebunden. Da machen wir Gruppenarbeit, sodass wirklich auch jeder etwas zu tun hat und jeder eine Aufgabe. Also tatsächlich habe ich jetzt Biologie-LK gewählt und Physik habe ich jetzt auch noch. Das sind nicht meine absoluten Lieblingsfächer, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich darin wiedererkennen kann und mich da auch wohl drin fühle, weil man nicht immer das Gefühl hat, von anderen abgehängt zu werden oder so."

Ida und Freya sind Schülerinnen der 11. Klasse an der Marienschule. Die beiden jungen Frauen bestätigen indirekt, was im koedukativen Unterricht Mädchen hemmt.

Wiebke Waburg beschreibt ein Beispiel der diskreten Diskriminierung:

"Für Mädchen im naturwissenschaftlichen Unterricht weiß man das relativ gut, dass wenn man zum Beispiel in Physik Experimente macht, dass die dann das Protokoll führen und Jungs machen lassen. Wenn die Jungs nicht dabei sind, sind sie schon gezwungen, auch das Experiment zu machen und nicht nur das Protokoll zu führen. Und deswegen denke ich, dass phasenweise Trennung auf jeden Fall eine gute Idee sein kann."

Doch darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig.

Die Dramatisierung des Geschlechts

Die renommierte Bildungsforscherin Hannelore Faulstich-Wieland, die zusammen mit Jürgen Budde zum Thema "Geschlechtergerechtigkeit in der Schule" forschte, haben die Äußerungen von Stefanie Hubig sogar entsetzt. Ihrer Meinung nach basieren die Aussagen auf einer problematischen Generalisierung, Jungs seien so und Mädchen so, erklärte sie in einem Interview.

Wenn man Kinder so einordnet und behandelt, versucht Wiebke Waburg das Entsetzen zu erklären, dann verengt man möglicherweise die Perspektiven der Kinder.

"Also wenn man immer alle, die in der Geburt als Mädchen klassifiziert worden sind, als Mädchen behandelt und spezifische Angebote für die Mädchen macht oder spezifische Angebote für die Jungen macht, dann verfestigt das möglicherweise das Denken in zwei und nur zwei Geschlechter - und auch in Stereotypen. Das ist der Hintergrund und das ist auch immer ein großer Kritikpunkt an der Monoedukation, dass man sagt, schon allein, indem man das einführt, dass man Mädchen-und Jungengruppen hat, betont man den Geschlechterunterschied ganz stark."

Man nennt das Dramatisierung des Geschlechts, die Unterschiede werden in den Blick genommen. Doch in den getrennten Gruppen kann alles Mögliche passieren, auch, dass Mädchen und Jungen sich eben nicht stereotyp verhalten, betont Wiebke Waburg.

"Klar, das Setting betont erst einmal die Geschlechterdifferenz. Aber im Setting - und wenn wir es auch nur temporär ab und zu nutzen - eröffnet das vielleicht Spielräume, dass man eine breitere Verhaltenspalette eröffnet."

Sicherheit in den Naturwissenschaften finden

"Es gab ja sogar Überlegungen, das erste Jahr Physik immer getrennt zu unterrichten", sagt Maria Anna Kreienbaum. "Und wenn man dann einen sicheren Zugang zum Fach gefunden hat, dann kommt man nicht so leicht in diese Haltung: Ach, das ist ja gar nichts für mich. Sondern dann hat man gemerkt, dass man mit Stromkreisen und mit Magnetresonanz umgehen kann. Und lange hat man gesagt, wenn man an medizinischen Geräten die Physik auffängt und nicht an Automotoren, dann interessiert das die Mädchen auch. Das muss man natürlich alles nutzen."

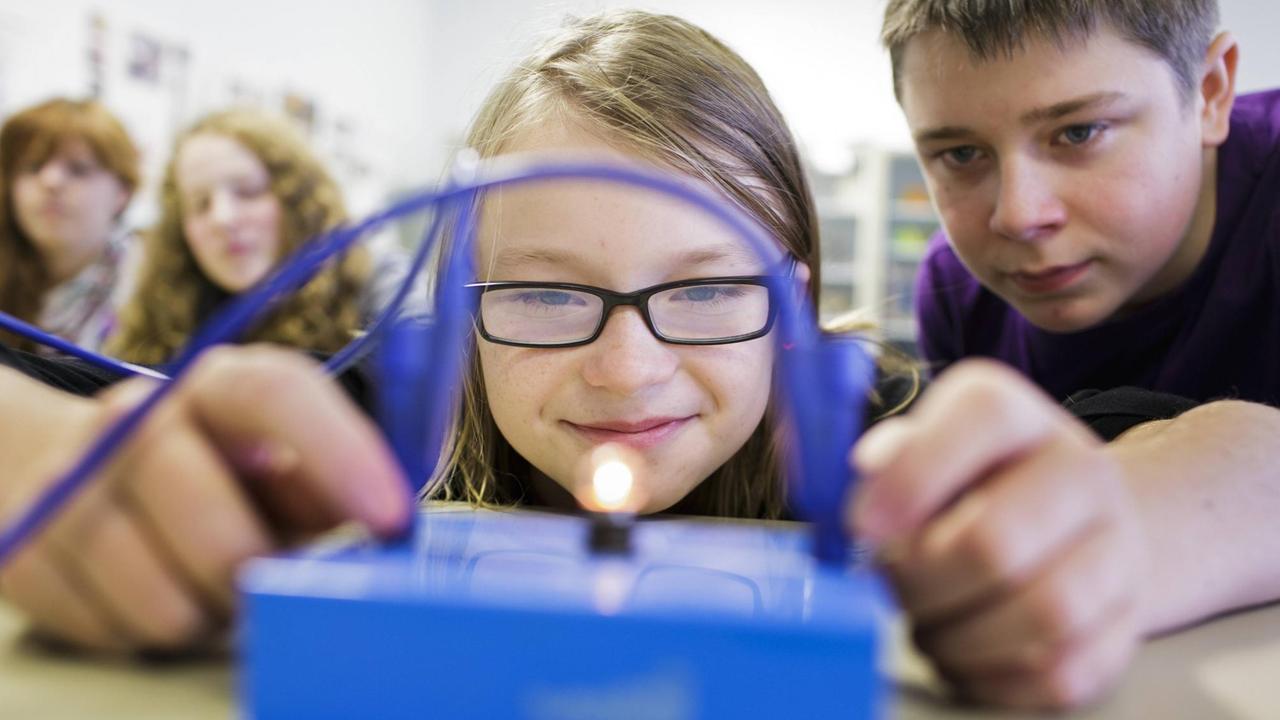

Was bringt eine Geschlechtertrennung? Physikunterricht in einer Berliner Schulklasse. © Imago Images / photothek / Thomas Trutschel

Schon in den 90er-Jahren hat die Didaktik-Professorin das Konzept der methodischen Trennung entwickelt, bei dem Mädchen und Jungen in einem oder zwei Fächern getrennt unterrichtet werden. Dabei brechen Muster auf, entstehen andere Hierarchien.

"Wenn man es schafft, sich in dem getrennten Unterricht zu Wort zu melden, die eigene Stimme öfter und mit mehr Sicherheit zu Gehör zu bringen, dann könnte man - so war meine Überlegung- das hinkriegen: Dass man es grundsätzlich für etwas Mögliches hält und auch in die koedukativen Phasen mit hineinnimmt, also sich neu erleben, die Regeln neu aushalten. Das wurde breit erprobt und hatte eigentlich immer positive Ergebnisse."

Was sind überhaupt Mädchenthemen?

Diese positiven Ergebnisse müssen nicht unbedingt von der Monoeduaktion herrühren. Auch die veränderten Gruppen, die geänderten Routinen können Grund dafür sein. Lohnt sich im schulischen Alltag der Aufwand der Gruppentrennung, fragt Jürgen Budde, der die monoedukativen Unterrichtsphasen kritisch sieht.

"Was passiert in dem mädchengerechten Physikunterricht? Ist der dann besonders? Werden Mädchenthemen behandelt? Was sind Mädchenthemen? Was ist mit den Mädchen in dem Unterricht, die sich eigentlich gar nicht für Mädchenthemen interessieren? Oder aber wir machen es genau umgekehrt: Sagen, jetzt machen wir endlich mal wie die Jungen und signalisieren ihnen eigentlich, das ist gar nicht so richtig wertvoll, was wir machen, weil das Richtige ist das, was die Jungen machen. Und wir tun jetzt auch mal so, als ob wir das Gleiche machen, also nimmt man eine Geschlechterdifferenz zum Ausgangspunkt und dramatisiert die und legt die sozusagen ab auf die Schülerinnen und davon könnte ich den positiven Effekt nicht so richtig erkennen."

Das Geschlecht ist nur eine von mehreren Variablen

Jürgen Budde weiß, dass Schulen diese Art getrennten Unterricht ausprobieren. "Das ist ein Einstieg in Unterrichtsentwicklung, aber kaum eine Schule hat monoedukativen Unterricht eingeführt und den über einen längeren Zeitraum behalten."

Viele haben jedoch dabei gelernt, dass sie auf Vielfalt im Unterricht achten müssen. Und Geschlecht sei dabei nur eine Variable.

"Es gibt auch noch ganz andere: leistungsstarke, leistungsschwache, inklusive unterrichtete Schüler. Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Herkunftssprachen, mit unterschiedlichen familiären Unterstützungen und all dies. Und da ist der Blick auf Geschlecht ein Türöffner, um den Unterricht zu verändern. Und dafür ist es wunderbar geeignet. Das ist ein Schritt auf dem Weg hin zu einem anderen Unterricht, aber nicht die Lösung."

Maria Anna Kreienbaum, selbst Absolventin einer Mädchenschule, war früher eine Verfechterin der Monoedukation. Heute sieht sie das kritisch:

"Ich glaube nicht, dass wir das heute noch so brauchen. Ich denke, dass heute Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung und auch in der Referendarzeit gut lernen, dass es keine intellektuellen Unterschiede bei Mädchen und Jungs gibt."

"Ich finde es außerordentlich wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer über die Bedeutung von Geschlecht für Schülerinnen und Schüler Bescheid wissen. Also dass sie wissen, was es bedeutet, wenn Jungen mit Männlichkeitsanforderungen aufwachsen, wie Mädchensein, Weiblichkeitsanforderungen und die Erwartung sich zurückzunehmen und selbstschädigendes Verhalten zusammenhängen können.", sagt Jürgen Budde, Professor für Erziehungswissenschaften.

Lehrer und Lehrerinnen müssen aufmerksam sein, was ihre eigenen Geschlechtervorurteile, was ihre eigene Prägung betrifft, ergänzt Cornelia Funke. Und das könne man lernen.

"Es fängt alles immer mit den Lehrern an und ich glaube, ich habe ja nun die 'Wilden Hühner' über eine gemischte Schule geschrieben. Es kann keine Lösung sein, das einfach nur zu trennen. Sondern wir müssen uns einfach sehr viel bewusster werden, was wir da alles an Klischees über Männer und Frauen im Kopf haben."

Lehrerinnen übertragen eigene Angst auf Schülerinnen

Wie groß der Einfluss der Lehrerinnen ist, haben Untersuchungen der Universität Chicago gezeigt: Grundschullehrerinnen, die selbst schwach in Mathe sind, impfen ihren Schülerinnen die Angst vor dem Fach ein. An Jungen geben sie ihre Schwäche dagegen nicht weiter.

Ein einziges Schuljahr unter dem Einfluss dieser Pädagoginnen reicht aus, um Mädchen den Irrglauben zu vermitteln, dass sie von Natur aus schlechter im Rechnen sind. Spätere Förderungen von Mädchen und jungen Frauen, die sie für Naturwissenschaft und Technik begeistert sollen, kommen bei diesem früh gelegten Angstfundament zu spät.

"Die wichtigste Aufgabe für Lehrkräfte wäre ja nun, die eigenen Blockaden zu überwinden." Außerdem passe Geschlechtertrennung, so Jürgen Budde in Zeiten von Gleichstellung und Inklusion überhaupt nicht mehr ins Bild. Gesellschaftliche Systeme sollen inklusiv sein.

Der Auftrag ist, Barrieren abzubauen und Zugänge zu ermöglichen - unabhängig von Geschlecht, Beeinträchtigung, Nationalität und, und, und. Unter diesen Umständen könne man monoedukative Schulen schlecht rechtfertigen. Der Erziehungswissenschaftler plädiert für die koedukative Schule und dafür, dass dort Geschlecht als Ordnungskategorie verstanden wird.

"Geschlecht ist eine relevante Ordnungskategorie"

"Wir haben das mal beschrieben also ein Dreischritt von dramatisieren, differenzieren, entdramatisieren", sagt er. "Also dass es damit beginnt, Geschlecht zu dramatisieren, also wahrzunehmen: Es gibt Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und die sind ja nicht bedeutungslos, sondern die entfalten Relevanz. Beispielsweise: Wer stört den Unterricht mehr? Relativ schnell stellt man dann aber fest, dass wir differenzieren müssen.

Denn nicht alle Jungen stören den Unterricht und das führt im Endeffekt dann zu so etwas wie einer Entdramatisierung von Geschlecht, weil wir dann nämlich bei Vielfalt nicht nur aufgrund von Geschlecht, sondern auch aufgrund von kulturellen Hintergründen, Fähigkeiten und Beeinträchtigungen usw. sind. Die Wahrnehmung davon, dass Geschlecht eine relevante Ordnungskategorie ist, ist total wichtig. Aber wir müssen dann differenzieren, um zu einer Entdramatisierung zu kommen."

Gut ausgebildete, nicht mit Geschlechterstereotypen belastete Lehrkräfte können dann mit ihrem Wissen guten Unterricht in gut ausgestatteten Schulen für alle Schüler und Schülerinnen gestalten. Doch diese Schulen gibt es leider nicht flächendeckend. Und so ist die Entscheidung von Eltern für eine Mädchenschule wie die in Münster gut nachvollziehbar.

Kristin Völlmicke unterrichtet an dieser Schule: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, Mädchen für etwas vorzubereiten: Was in der Schule passiert bis zum Abitur, was aber auch außerhalb der Schule passiert oder nach dem Abitur. Und auch bestärken in dem, was sie tun, was sie können, worauf sie sich berufen dürfen. Und wenn sie das wissen und ein positives Selbstbild von sich haben, dann haben sie Mut, sich auszuprobieren."

Die Auseinandersetzung über Geschlechterfragen, soziale Konstruktionen und Diskriminierung sind längst in der Schule angekommen. Moderne Pädagogik orientiert sich an Differenz, Individualität und Universalität. Inwieweit funktionieren bestimmte Muster jeweils beim einen oder anderen Geschlecht? Wie kann man das im Unterricht aufgreifen?

Qualität der Schulen ist entscheidend

Es geht um gute Schulen, um geschlechtergerechte Schulen und die werden sich aufgrund ihrer Qualität durchsetzen, nicht auf Grund des Geschlechts- da sind sich die Erziehungswissenschaftler und Erziehungswissenschaftlerinnen einig. Maria Anna Kreienbaum, Wiebke Waburg und Jürgen Budde:

"Und eine Schule ist dann besonders gut, wenn sie möglichst weite Wege aufzeigt und nicht daran festhält, wie man sich als Mädchen oder als Junge verhalten soll."

"Also gerecht meint in diesem Fall eben, sie werden nicht ungerecht behandelt, weil sie vielleicht als Mädchen oder als Jungen wahrgenommen werden. Sondern sie werden nicht vorher in Kategorien wahrgenommen, sondern entsprechend ihren Potenzialen und Interessen. Also das ist geschlechtergerecht."

"Es ist ein Unterricht, der seinem demokratischen Auftrag nachkommt, also der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, eigenständiges Denken und eigenständige Verantwortung übernehmen zu können. Daran muss sich ein guter Unterricht messen lassen. Und das wird sicherlich aber auch ein Unterricht sein, der in einer gewissen Art und Weise sich mit der Gültigkeit von Normen und Werten auseinandersetzt und nicht nur mit dem fachlichen Gegenstand."

Das Feature wurde zum ersten Mal am 08.03.2021 gesendet.