Ein Roboter im Orchestergraben

An diesem Sonntag soll ein Roboter an der Komischen Oper in Berlin auftreten - wie ein normales Mitglied des Ensembles. Eineinhalb Jahre lang hat Carolin Pirich die Maschine namens Myon begleitet. Die Geschichte eines visionären Projekts.

Bis zu jenem Tag im Dezember hatten Roboter mit meinem Leben so viel zu tun wie eine Reise zum Mars. Fühlende Maschinen? Science Fiction, was für Technik-Freaks.

Das habe ich gedacht, bevor ich in den stickigen Proberaum der Komischen Oper Berlin gekommen bin. Ein Roboter soll die Hauptrolle in einer abendfüllenden Oper übernehmen, hieß es in einer Pressemitteilung, und dabei lernen, was das ist: ein Mensch. Wie das geht: Gefühle. Klingt unwahrscheinlich, macht aber neugierig.

Heute ist die erste Probe, beziehungsweise: die erste Unterrichtsstunde des Roboters. Ein Dirigent ist heute der Lehrmeister. Er soll dem Roboter zeigen, was Musik bewirken kann.

"Musik ist eine Sprache, die viel unmittelbarer funktioniert als unsere Sprachen, die wir erst lernen müssen. Musik muss man nicht lernen, die funktioniert unmittelbar, sie scheint unmittelbar und direkt auf unser Gehirn einzuwirken."

Der Dirigent lehnt an der Wand und wartet. Das Regieteam richtet seine Kameras ein, um jeden Entwicklungsschritt des Roboters festzuhalten. Die Forscher stellen den Roboter auf die Beine.

Der Dirigent heißt Arno Waschk. Ein langer dünner Mann mit langem dünnen Zopf. Er trägt Frack, Fliege und neongelbe Handschuhe. Als der Roboter auf beiden Beinen steht, baut er sich vor ihm auf und schlägt einen Viervierteltakt. Runter, links, rechts, hoch. Anstatt eines Taktstocks hält er einen knallgrünen Ball in der Hand.

"Erste Unterrichtsstunde... Ich habe extra für dich diese bunten Handschuhe angezogen, man hat mir gesagt, du kannst damit besser sehen. Dirigieren ist ja ganz einfach: Man macht Bewegungen, und spielen tun ja dann die anderen..."

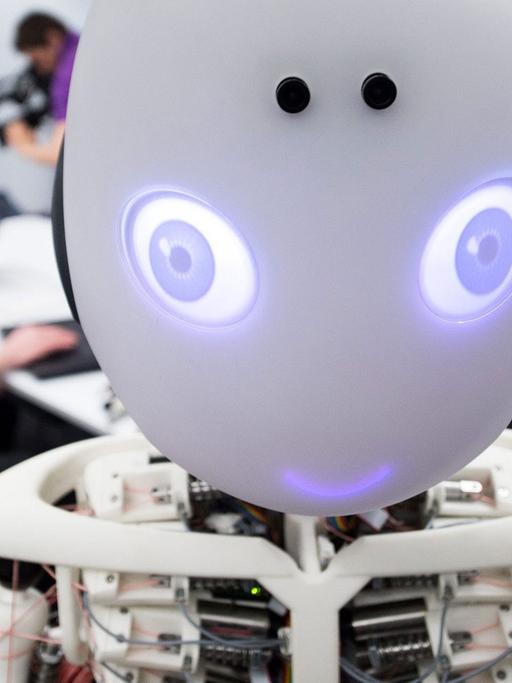

Der Roboter ist etwa so groß wie ein siebenjähriges Kind. In seinem Gesicht prangt ein einziges Kameraobjektiv, wie das Auge eines Zyklopen. Anstatt Ohren hat er schwarze Mikrofone. Wo bei Menschen Haut ist, hat er weiße Oberflächen, glatt und kühl.

Er heißt Myon - wie ein negatives Elementarteilchen, aber das war keine Absicht. Myons Entwickler wollte ihm einen Namen geben, der überall auf der Welt gut auszusprechen ist und nichts Schlimmes vermuten lässt. Myon.

"Jetzt geht's los. Danach gibt es verschiedene Figuren, je nachdem, welchen Takt die Musik hat."

Myon steht. Und schaut. Nichts weiter. Trotzdem beugt sich der Dirigent zu ihm hinunter, lächelt ihm zu. Als sei es selbstverständlich, einen Roboter anzulächeln.

"Der nächste Schritt, wenn er gelernt hat, wie man ein Orchester in Bewegung setzt, ist: Wie soll denn das Orchester spielen: ruhig, furios, dynamisch, ruhig? Ganz wichtig ist, dass man den Charakter der Musik schon vorher mit den Bewegungen andeutet..."

Myon, stumm, richtet sein Kameraauge auf ihn. Bis zum Ende des Tages wird er nichts tun als: stehen und schauen.

"Man ist versucht mit ihm zu sprechen"

Es passiert zum ersten Mal, was in den nächsten anderthalb Jahren immer wieder passieren wird - ich ertappe mich dabei, wie ich Leben in die Maschine hineinsehe: Wie der Roboter da so steht, wie ein Kind, ein bisschen rundlich, irgendwie - niedlich. Wie er mit seinem Kameraauge den Bewegungen des Dirigenten folgt, alles ganz minimal, und doch habe ich den Eindruck, das alles würde den Roboter hier sehr interessieren.

Diesen Eindruck teilt sogar Waschk, der Dirigent. Wie ich hat er sich bis zu diesem Tag nicht für Roboter interessiert.

"Man ist automatisch versucht mit ihm zu sprechen, wie man auch mit einem Menschen spricht, der jetzt halt gerade nicht antwortet, aus welchen Gründen auch immer."

Der Roboter löst was in uns aus. Das ist schon mal was. Aber: Er soll mehr sein als ein Requisit. Er soll eine eigenständige Rolle übernehmen. Ein Ensemblemitglied sein. Das sich allerdings bei der ersten Probe kaum bewegt und keinen Ton von sich gibt. Das ist für die Regisseure dann doch eine ziemliche Herausforderung.

Dabei war es ihre Idee, eine Oper mit einem Roboter zu machen. Gob Squad, das sind sieben Personen, Briten und Deutsche. An diesem Vormittag wirken alle etwas atemlos. Immerhin: Noch haben sie etwas mehr als ein Jahr, Myon beizubringen, wie man sich als Opernstar verhält. Sean, ein sympathischer Brite, dem die Ironie ins Gesicht geschrieben steht, nimmt einen tiefen Schluck aus einer Wasserflasche, setzt sie ab.

"Unser Projekt hier ist das Gewässer, das Traum und Realität trennt", sagt Sean. "Wir träumen von einem singenden Roboter, der den Can-Can tanzt, über fünf Oktaven singt und jedermann zu Tränen rührt. Klar: Das wird in 15 Monaten wahrscheinlich nicht passieren. Aber mit dieser Vorstellung im Kopf wird das Publikum kommen, damit müssen wir umgehen. Wir haben ja entschieden, nicht mit einem vorprogrammierten Roboter zu arbeiten, einer Marionette, einer Puppe. Sondern mit einem selbstlernenden Roboter, der eigenständig Entscheidungen trifft."

"Was sind Emotionen? Letztendlich kennen wir sie alle. Aber es ist sehr schwierig, eine saubere Definition dafür zu finden. Vielleicht geht es auch gar nicht. Wenn wir fünf verschiedene Leute fragen, kriegen wir fünf verschiedene Antworten."

Dieses Stück ist ein großes Experiment. Keiner weiß, wie die Vorstellung am Ende aussehen wird, welche Rolle Myon spielen kann, ob er bloß herumstehen und schauen wird wie jetzt. Oder ob er singt oder sogar den Dirigenten ersetzt.

Das Stück heißt "My square Lady", in Anlehnung an das Musical "My fair Lady" nach George Bernard Shaw, in dem ein Professor versucht, aus dem einfachen Blumenmädchen Eliza eine Dame zu machen. In "My square Lady" wird mit dem Gedanken gespielt, aus dem kleinen Roboter Myon einen Menschen zu machen. Mithilfe der Oper als Ort der extremen Gefühle.

"Der Mediziner würde sagen: Letztendlich sind es Botenstoffe, die von einer Drüse ins Blut ausgeschüttet werden und die den Körper modifizieren."

In der Kunst, in der Literatur, im Film gibt es das Thema seit Homer: Ein Mensch schafft eine Maschine nach seinem Ebenbild und haucht ihr Leben ein. Aber in dieser Oper geht es auch um Realität: Myon spielt sich selbst. Myons Menschwerdung ist ein reales Projekt.

Ein Roboter, der selbst entscheidet, was er tut

Der Mann, der seit Jahren daran arbeitet, kniet in Jeans und Turnschuhen hinter Myon auf dem Boden. Konzentriert beobachtet er auf einem Bildschirm, was der Roboter durch sein Kameraauge sieht. Es ist Manfred Hild, ein spitzgliedriger Mann Mitte 40. Er ist der Forscher, der Myon entwickelt hat. Myon hat bisher fast nichts gemacht - das sei aber schon viel gewesen, sagt Hild.

"Bei dieser Residenz hat sich der Roboter alles nur gemerkt und noch gar nichts reproduziert. Das ist nicht trivial. Wir haben Körpersensoren, die Winkel, die Kräfte. Das sind sehr viele Daten. Wir haben die visuellen Eindrücke, was sieht der Roboter, wo guckt er hin. Wo besonders grelle Farben sind, wo sich was bewegt."

Hild ist sozusagen Myons Vater - und so spricht er auch von ihm: wie von einem Kind. Myon sei was Besonderes, sagt er. Nicht wie andere Roboter.

"Es soll keine Maschine sein, die etwas in der Verlängerung ausführt, die programmiert ist. Sondern es soll ein Individuum sein, im Ansatz, was in dem Moment die Entscheidung trifft."

Ein Roboter, der selbst entscheidet, was er tut?

"Viel Forschung von Wissenschaftlern rund um die Welt geht in Überwachungstechnik, in Drohnen etc., Hilfe im Haushalt, Edutainment-Geschichten. Das geht immer in die Richtung, dass Entscheidungen der Roboter entmündigt werden."

Ich muss an eine schwedische Fernsehserie denken, die ich gesehen habe, und es sind nicht unbedingt angenehme Gedanken, die da kommen.

"Wir wollen dahin kommen, dass man einen Roboter nicht mehr programmiert, sondern dass sich der Roboter die Freiheit herausnimmt, Dinge selbst zu entscheiden."

"Real Humans" heißt die Serie, die mir in den Kopf kommt. Sie erzählt von Robotern, Hubots heißen sie. Sie machen die Hausarbeit, die Müllabfuhr. Pflegen die Alten, versorgen Kinder, sind Liebespartner. Vieles davon gibt es so ähnlich auch schon in Wirklichkeit. Zeitungen und Magazine sind voll von Berichten über solche Roboter - die Optimisten freuen sich auf die "Automisierung unseres Alltags". Andere sind ängstlicher. Sie fragen sich: Ist der Roboter besser als wir? Wird er uns eines Tages Arbeitsplätze wegnehmen? Wird er Menschlichkeit und Wärme aus dem Alltag verbannen, uns sogar bedrohen? Wird er zum Beispiel an meiner Stelle fürs Radio berichten?

Manfred Hilds Roboter Myon ist Grundlagenforschung. Ihm geht es darum, dass der Roboter nicht programmiert wird, nicht von einem Menschen gesteuert wird, sondern dass er eigenständig lernt, Entscheidungen trifft. Ich frage Hild immer wieder: Wie geht das? Und immer wieder gibt er sich aufrichtig Mühe, zu erklären, zusammenzufassen, zu vereinfachen - es ist ein harter Kampf:

"Das ist das Problem, dass der Wissenschaftler so hat. Er kann nicht mal seiner Mutter erklären, was er da so macht."

Ich besuche Myon, den Roboter, ein paar Monate später im Labor, in dem er entstanden ist, im "Labor für Neurorobotik", in der Außenstelle der Humboldt-Universität in Berlin-Adlershof. Die Leute von der Oper sind auch gekommen. Die Sänger singen das Requiem von Johannes Brahms, eine Totenmesse. Die Künstler von Gob Squad machen sich für ihre abendfüllende Oper Gedanken um Geburt und Tod von Myon, dem Roboter.

Der wurde dafür komplett auseinandergeschraubt. Ein Sänger hält den Arm, einer ein Bein. Hat etwas Makabres, selbst wenn man ja weiß: Das ist eine Maschine. Die Sänger singen, und die Regisseure schauen, wie das zusammen wirkt: die Totenmesse und die Einzelteile des Roboters, die durch die Hände der Sänger wandern.

Der Kopf von Myon ist im Nebenraum liegengeblieben. Ich überrede Manfred Hild, den Forscher, mit mir in Myons "Gedächtnis" zu schauen. Ich will sehen, was Myon bisher gelernt hat.

Hild nimmt die Speicherkarte aus dem Roboterkopf – Myons Gedächtnis. Er steckt sie in den Computer, wählt sie an. Gelbe Ordner, noch mehr Unterordner. Hild klickt auf einen.

Hild will mir zeigen, was Myon bei der letzten Probe wahrgenommen hat. Der Roboter speichert Zahlenkolonnen. Nullen, Einsen, Buchstaben.

"Datenstrom, den lesen wir. Was im dem Gedächtnis landet, sind die sensorischen Eindrücken. Wo er hingeguckt hat, was für Eindrücke er hat."

Das Regieteam überflutet den Roboter mit Informationen

Myon kann die Zahlenkolonnen in ein ziemlich unscharfes Video verwandeln, so dass ich sehen kann, was er in einer der letzten Proben gesehen hat: Die Sänger und das siebenköpfige Regieteam saßen an einem Tisch. Ich war da auch dabei: Sie versuchten, dem Roboter Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu vermitteln.

Auf dem Bildschirm kann ich schemenhaft nachvollziehen, worauf der Roboter sein Kameraauge fokussiert, wofür er sich interessiert hat: Da ist die helle Decke des Probenraums, fleischfarbene Gesichter und immer wieder das lilafarbene Hemd des Tenors. Offenbar hat er sich also eher für anderes interessiert als für Lebensfragen. Er schaut auf das lila Hemd des Tenors. Sein Kinn, den Bart.

Ich sehe sozusagen ins "Gedächtnis" des Roboters. Der Forscher nennt es "Dreamline", weil Myon, wenn er im Ruhezustand ist, auf Stand by, so etwas macht wie träumen: Er sortiert das, was er erlebt hat. Immer wieder.

So funktionieren die Proben: Das Regieteam überflutet den Roboter mit Informationen und lässt sich überraschen, was der daraus macht. Immerhin entscheidet er selbst, wohin er schaut. Mich hat er übrigens noch nicht einmal angeguckt.

"Man sieht hier, dass die Bewegung jetzt so ähnlich ist wie die davor, dann war die vielleicht schon vor einem Jahr so."

Wir sehen auf dem Bildschirm, wie Myon seine erste Stunde, das Dirigieren, erlebt hat. Manfred Hild wirkt - für seine Verhältnisse - immer begeisterter.

"Und dann sagt er, ich hab immer wieder das hier, was ist denn das: Das heißt dirigieren. Dann speichert er in einem anderen Gedächtnis nicht die Dreamline ab, sondern das Weltwissen. Wenn er einmal kapiert hat, das ist Dirigieren. Dann hat er das einmal in seinem Weltgedächtnis."

Weltwissen. Weltgedächtnis eines Roboters. Das jedenfalls hat noch kein Computer. Klingt fantastisch. Philosophisch.

Hild versucht weiter zu erklären, was in Myons Kopf passiert.

"Dann erinnert er sich nicht mehr ganz genau an die Sachen, sondern die verblassen dann und er fasst es zusammen. Da braucht er in Zukunft immer nur referenzieren: Da hab ich dirigiert.

Dadurch kann er auf einem höheren Level sich Dinge merken. Dann muss er auf die Frage 'wann hast du mal dirigiert?' nicht lange nachdenken, sondern kann einen Link zurück machen."

Und dann vermutlich ganz genau auf Einzelheiten zurückgreifen. Wie praktisch. Hätt ich auch gern. Nicht den Kopf zustopfen, sondern Details auf Abruf: schwupps, die eine Speicherkarte rein und ich dirigiere wie Karajan. Oder schreibe wie Hemingway.

"So kommen Zusammenhänge zustande. Wenn man dann die Möglichkeit hat, mit dem Roboter in einer einfachen Sprache zu reden. Dann kann das sehr beeindruckend sein. Das ist about to come."

Im Moment noch hält Myon aber erst einmal alles, was um ihn herum passiert, fest. Dann greifen die Mechanismen, die Hild ihm einprogrammiert hat: Myon lernt. Hild bemüht sich lange, einem Laien wie mir zu erklären, was genau er Myon einprogrammiert hat. Sehr vereinfacht gesagt ist es so: Myon lernt, indem er das, was er registriert, nach festgelegten Regeln in Beziehung zueinander setzt. Eine dieser Regeln lautet beispielsweise: Wenn dir etwas häufig oder sehr selten begegnet, ist es wichtig. Wenn es dir durchschnittlich oft begegnet, ist es unwichtig.

Bisher kann Myon stehen ohne umzufallen.

"Bald kann er sich auch hinsetzen und mit Hilfe aufstehen. Er kann auch ein paar Schritte laufen, noch sehr instabil. Wir sind immer in der Nähe, wenn er läuft. Nach Objekten greifen, auf was zeigen. Was noch gar nicht da ist, sind sprachliche Fähigkeiten, dass er Worte nachplappert, dass er die Worte in Verbindung mit etwas bringt, was er mit dem Körper gelernt hat. Das kommt jetzt in der nächsten Phase, da brauchen wir noch sechs Monate dazu."

Erste Schritte, zeigen, sprechen. Das sind Meilensteine in der Entwicklung eines Menschen. Und offenbar auch in der Entwicklung eines Roboters. Hild sieht stolz aus, für einen Moment.

Als ich das nächste Mal ein Arbeitstreffen zwischen Forscher, Roboter und Künstlern in der Komischen Oper besuche, bringen sich auf der Probebühne zwei Sänger in Stellung. Myon, der Roboter, steht vor ihnen am Bühnenrand als würde er heute den Ton angeben.

Aug' in Aug' mit Myon

Katarina Morfa ist eine junge Sopranistin mit hübschem Gesicht. Sie trägt ein rotes Kleid, weil Myon inzwischen nicht nur auf Gelb und Grün reagiert, sondern seine Farbpalette erweitert hat. Der Stoff fällt weich um den schlanken Körper der Sängerin, bis kurz über die Knie. So steht sie auf der Probebühne vor Myon und ruft, singt, schmeichelt mit ihrer klaren, schönen Stimme. Als stünde da ein echter Mensch vor ihr, nicht ein kleiner weißer Roboter aus Plastik und Metall.

Die Sängerin neigt den Kopf, streicht das Haar aus dem Gesicht, beugt sich bis auf Augenhöhe des Roboters, sucht seinen Blick. Es hilft nicht. Der Roboter dreht den Kopf in Richtung ihres Tenor-Kollegen Christoph Späth. Ein drahtiger Sänger im besten Alter, das Haar rötlich, unscheinbar sein Hemd.

Alle im Raum hätten erwartet, dass Myon sich vor allem für die Sängerin im roten Kleid interessiert. Jetzt lernen sie, was es heißt, mit einem Roboter zu arbeiten, der sich selbst steuert.

Und was die Gefühle angeht: Myon löst zumindest welche aus. Katarina Morfa lässt sich nach der Probe in das Samtsofa auf der Bühne fallen und rätselt, warum er ihrnicht wenigstens einmal hinterhergeschaut hat.

"Ich glaube, es liegt daran, dass er männliche Stimmen mehr wahrnimmt als weibliche Stimmen."

Dabei sind sie sich schon nah gekommen, erzählt sie mir. Vor zwei Tagen saßen sie einander gegenüber, Frau und Roboter. Sie wurde persönlich. Darum hatte das Regieteam gebeten. Also hat Katarina Morfa in Myons Zyklopenauge geschaut und erklärt, wie das Singen im Brustkorb vibriert. Wann sie abends ins Bett geht. Sie hat ihm anvertraut, wann sie das letzte Mal geweint hat. Und warum. Myon hat sie angeschaut. Gespeichert.

"Man hat ihn angeschaut, in dieses eine Kameraauge und hat erwartet, dass was passiert, dass eine Reaktion kommt. Dass ich mir Mühe gegeben habe, ihm solchen Input zu geben, was interessant ist für ihn. Man gibt sich Mühe, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und da das bei mir nicht so geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen: war ich auch ein bisschen traurig. Das klingt total bescheuert, aber man denkt sich wirklich nur: Was mach ich hier jetzt falsch, dass mich der kleine Roboter jetzt hier nicht interessant findet."

Seit ein paar Minuten richtet Myon, der kleine Roboter, immer wieder sein schwarzes Auge auf mich. Ja, er studiert mich! Meine ich.

Ich muss zugeben: Ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt. Später frage ich einen der wissenschaftlichen Mitarbeiter, ob das sein kann. Hat er mich wirklich angeschaut? Warum? Hat ihn das Mikrophon neugierig gemacht? Reagiert er darauf, dass ich immer wieder zu ihm hinschaue? Die Wissenschaftler meinen, es wäre wohl der Kontrast zwischen meiner dunklen Hose und der hellen Bluse, der ihn interessiert... tja. Nicht nur die Sopranistin, auch ich habe Gefühle für Myon entwickelt.

Aber kann auch Myon, ein Roboter, jemals Gefühle entwickeln? Schwer vorstellbar.

"One, two Check. 1, 2. Mein Name ist Christoph Asteriades. Ich bin Tontechniker in diesem Hause, und bin zuständig für die Mikrophonierung von Sängern. Und in diesem Gebiet glaube ich nicht, dass mich irgendein Roboter dieser Welt ersetzen könnte."

Es ist Herbst geworden, nach Myons Dirigierstunde ist bald ein Jahr vergangen, der Wind bauscht vor der Oper das Laub in den Linden. Nicht mehr lange, dann fallen die Blätter. Drinnen, auf der Probebühne, tritt einer nach dem anderen, die mit dem Stück an der Komischen Oper zu tun haben, an die Rampe und stellt sich vor.

"Guten Abend. Mein Name ist Arno Waschk. Ich werde dieses fantastische Orchester dirigieren. Ob meine Rolle einmal von einem Roboter übernommen wird können, das werden wir heute Abend überprüfen. Erste Vorkehrungen dafür haben wir schon getroffen."

Auch Myon könnte im Stück "My square Lady" an die Rampe treten, sich vorstellen, überlegen die Künstler von Gob Squad, das Regieteam. Könnte einen guten Effekt haben. Aber noch klappt das nicht, schon gar nicht zuverlässig.

Eine Stimme wie aus einem Blecheimer

Berit Stumpf hockt hinter dem langen Regietisch, eine Frau von vielleicht Mitte 40, schlank, groß, wacher Blick. Ein Prinzip von ihr und ihren Kollegen von Gob Squad ist, mit Improvisation zu arbeiten. Sie sind daran gewohnt, dass nicht alles nach Plan läuft. Das soll sogar so sein; daraus ergeben sich oft starke Momente. Trotzdem hätten sie nicht damit gerechnet, dass in diesem Projekt an der Oper ausgerechnet der Roboter, die Technik, die Variable ist, die am wenigsten vorhersehbar ist.

"In dem Ausmaß nicht. Aber es war schon irgendwann klar: Myon ist keine Kaffeemaschine, ist kein Automat, den man programmieren kann, der das ausspuckt, was man an Input hereingibt und programmiert."

Sie probieren etwas anderes. Myon steht wieder auf der Bühne. Steht und wiegt die Hüfte. Tenor Christoph Späth singt ihm Töne vor. Nach einer gefühlten Ewigkeit fängt der an, seine Arme zum Gesang zu bewegen. Er hebt sie höher und lässt sie tiefer sinken, je nach Tonhöhe.

Eine Stimme wie aus einem Blecheimer. Das war Myon. Die Sänger sind verdutzt. Myon hat gesungen, schief und geisterhaft. Aber - er hat gesungen: Vokale und Laute, die denen der Sänger ähneln. Myon hat sie nicht aufgenommen und abgespielt, sondern nachgeahmt.

Die Sänger starren ihn mit Zitronengesichtern an. Hild dagegen wirkt sehr zufrieden, einer dieser wenigen Momente. Opernreif klang Myon zwar nicht. Aber darauf kommt es Hild ja nicht an. Er könnte ja einfach eine bessere Soundkarte einbauen.

Berit Stumpf von Gob Squad hat sich das Ganze aus der Ferne vom Regietisch aus angeschaut. Man spürt ihre Erleichterung. Myon bewegt die Arme. Dreht den Kopf. Singt - oder so ähnlich. Damit können sie arbeiten.

Die Zeit drängt. Sie müssen das Stück bald fertig haben; die Abläufe in der Oper sind streng getaktet. Die Musiker und der Dirigent wollen wissen, was sie proben sollen. Die Sänger brauchen Gewissheit, wer welche Rolle bekommt. Und was spielt Myon?

"Er ist im Prinzip schon die Hauptrolle, auch wenn er nicht so viel von sich gibt. Er ist das Zentrum, der stille Beobachter, um den es geht. Es wird spekuliert, was kommt bei ihm an? Aber das ist ja dafür da, ihm etwas beizubringen, ihn zu füllen mit diesen Emotionen und zu schauen, was kommt an, was macht das mit ihm. Da ist ein Teil Spiel und Fiktion, dass man ihm die Emotion tatsächlich beibringen kann. Letztendlich geht es um die Frage: Was ist Menschsein, was macht Menschsein aus? Was lässt sich wirklich davon vermitteln, was in mir vorgeht, was ich fühle? Das ist ja auch schon schwierig genug. Und dafür ist der Roboter ein Medium."

Es ist Mai. Myon ist fast zwei Jahre alt, in Menschenjahren gerechnet, Manfred Hild, Myons Entwickler, ist mittlerweile Professor. Myon hat inzwischen 32 statt 28 Prozessoren in seinem Körper. Er kann den Kopf in die Richtung drehen, aus der ein Geräusch kommt, er kann Tonhöhen erkennen, mit Hilfe aufstehen, ein paar Worte sagen. Und er kann ein paar Schritte gehen - unter Laborbedingungen klappt das zuverlässig. Gute Aussichten also.

Ich besuche eine der letzten Arbeitsphasen in der Komischen Oper, es sind noch wenige Wochen zur Premiere.

Wie ein kleines Kind, das von null anfängt zu lernen

Ich sehe Katarina Morfa, die Mezzosopranistin. Ihre Haare trägt sie mittlerweile ganz kurz. Da ist Christoph Späth, der Tenor. Er sieht so aus wie immer. Die Leute von Gob Squad wirken gelassen. Ich sehe Myon, der auf einem Stuhl hockt, die Arme baumeln herab, aus seinen Kniekehlen und Achselhöhlen leuchtet es blau. Er sitzt da nicht anders als die anderen. Wie ein Kollege, der auf seinen Auftritt wartet. Myon, altes Haus. Nun kenn ich ihn schon gut zwei Jahre. Niemand nimmt mehr Notiz von ihm. Er gehört dazu. Auch meine Haltung hat sich verändert: Ich beäuge den Roboter nicht mehr. Und ich wünsche mir sogar, dass er es gleich schafft. Dass er es hinkriegt, bei seinem Einsatz über die Bühne zu gehen.

"Das ist nicht viel, aber man muss sich vorstellen, das ist wie ein kleines Kind, das von null anfängt zu lernen."

Berit Stumpfvon Gob Squad steht hinter dem Regietisch, sie schlägt das Notizbuch zu, das vor ihr liegt.

"Und dann sind die ersten Schritte elementar, das ist total groß. Da geht das Herz auf, man sieht Potenzial. Es ist für uns elementar, dass er nicht nur rumsitzt."

Die Sänger nehmen ihre Position ein: an einer Tafel, zu zwölft, wie die Jünger beim letzten Abendmahl. Das hat sich Gob Squad so überlegt. Sie nehmen Myon auseinander. Schrauben die Beine ab, die Arme, den Kopf. Und Myons Teile wandern über die Tafel, vom einen Ende zum anderen. Werden wieder zusammengesetzt. Bis Myon sitzt. Er steht auf. Es funktioniert: Myon geht.

Nur - wer weiß, ob er das auch bei der Premiere schafft. Oder ob er das überhaupt will.

"Da gibt es ganz viele Fragezeichen, wo wir auch noch zittern, wie er damit umgeht. Wie er reagiert, auch auf das extreme Bühnenlicht, die Scheinwerfer. Ob er nur in die Lichter starrt. Ob er überhitzt. Da zittern wir echt noch."