"Man vermeidet potenzielle Verletzungen"

In der Debatte um nachträgliche Korrekturen von rassistischen Begriffen in Kinderbüchern plädiert der Literaturkritiker René Aguigah dafür, in Einzelfällen solche Änderungen vorzunehmen. Man könne beim Vorlesen nicht ständig den historischen Kontext eines Buches erklären, sagte Aguigah.

Joachim Scholl: Willkommen zum Radiofeuilleton am Vormittag, an dem wir eine Debatte auf einen hoffentlich neuen Stand heben wollen. Eine Debatte, die jetzt seit Wochen breit diskutiert wird, seitdem Kinderbuchverlage damit begonnen haben, in berühmten Büchern wie "Die kleine Hexe" oder "Pipi Langstrumpf" rassistische Begriffe wie "Neger" oder "Negerkönig" zu tilgen oder umzuschreiben.

Eine schrille Pointe hat in dieser Debatte ein Kollege von uns gesetzt: Denis Scheck, Literaturkritiker und Redakteur beim Deutschlandfunk, der in seiner Fernsehsendung "Druckfrisch" Stellung bezog und vor der Kamera mit geschwärztem Gesicht und weißen Handschuhen auftrat. Die Welle der Empörung, die daraufhin die ARD überschwemmte und die allgemeine Frage nach solcherlei Korrekturen in literarischen Werken, die wollen wir nun unsererseits mit zwei Literaturredakteuren diskutieren, und zwar mit zwei Kollegen, die beide afrikanische Väter haben, René Aguigah und Ijoma Mangold. Beide sind im Studio, ich grüße Sie!

René Aguigah: Schönen guten Morgen!

Ijoma Mangold: Guten Morgen!

Scholl: René Aguigah ist Sachbuchredakteur hier im Deutschlandradio Kultur, Ijoma Mangold arbeitet im Feuilleton der "Zeit", und beide haben neulich auch Fernsehen geschaut und das gehört:

Denis Scheck: "Wer heute in Deutschland von 'Negern' spricht, ist ein Holzkopf, aber Sprache ist etwas Lebendiges, und auch Kinderbücher sind Literatur. Gerade junge Leser sollten lernen, dass der Gebrauch der Sprache einem steten Wandel unterliegt. In Deutschland heute gibt es Ausländerhass, Rassismus und Neonazis, das ist eine Schande. Es gibt aber auch feigen, vorauseilenden Gehorsam vor den Tollheiten einer auf die Kunst übergriffigen politischen Korrektheit."

Scholl: Der Literaturkritiker Denis Scheck im Fernsehen in der Sendung "Druckfrisch". Was er gesagt hat, darüber kann man sich streiten, in welcher Aufmachung er aber vor die Kamera getreten ist, das hat Tausende von Zuschauern empört: Denis Scheck trat mit schwarz gefärbtem Gesicht und in weißen Handschuhen auf. Bei mir im Studio sind die Literaturkritiker und Redakteure bei Deutschlandradio Kultur und der "Zeit", René Aguigah und Ijoma Mangold, beide mit deutsch-afrikanischen Eltern. Herr Mangold, hat sie der Auftritt des Kollegen Scheck rassistisch beleidigt?

Mangold: Nein, ich bin aber auch berühmt dafür, nicht besonders sensibel zu sein. Ich musste allerdings feststellen, dass alle meine amerikanischen Freunde, mit denen ich darüber redete, aus allen Wolken fielen und das für unfassbar hielten und sich fragten, was für Zustände herrschen eigentlich in Deutschland. Ich fand Denis Schecks Auftritt nicht rassistisch, ich fand ihn aber als Witz, als Joke ein bisschen mäßig, und man sollte ja eigentlich nie mäßige Jokes machen.

Scholl: Wie ging es Ihnen da, Herr Aguigah!

Aguigah: Ich würde jetzt vielleicht auch nicht sagen, beleidigt, aber wenn ich das – Ijoma Mangold rief gerade seine amerikanischen Freunde auf – amerikanisch sagen darf: I was pissed. Also ich fand das schon irritierend, war sehr irritiert, das war so meine erste Reaktion, warum tritt der Typ jetzt in so einem Kostüm auf, später hat er sich ja dazu erklärt und gesagt, das soll Satire gewesen sein, ich habe aber an keiner Stelle, auch in den Eigenkommentierungen von Denis Scheck, verstanden, worin diese Satire exakt bestanden haben soll. Also eigentlich ist ja auch …

Mangold: Ich vermute, der Gedanke war: Schaut mal, man kann, wenn man locker mit der Frage der Hautfarbe umgeht, ist für die Freiheit des Geistes mehr gewonnen, als wenn man sich einem Reglement unterwirft. Ich vermute, das war der Hintergedanke.

Aguigah: Okay, aber gute Satire lässt sich ja dann doch auch einigermaßen präzise kommentieren, ich möchte das und das damit sagen, das passierte nicht, es blieb hohl. Und nach dieser ersten Irritationsreaktion meinerseits habe ich dann angefangen, nachzudenken, gesehen, dass er tatsächlich sich so eine Art Schuhcreme ins Gesicht geschmiert hatte und eben die – haben Sie gerade schon gesagt, Joachim Scholl – weißen Handschuhe auch trug, das alles zu weißem Hemd und schwarzem Anzug. Kurz, ein Herr, der erinnerte an schwarze Diener oder so etwas in der Zeit.

Und dann fällt einem tatsächlich als nächstes ein, dass es diese berühmten Minstrel-Shows gab in den USA, die Praxis des sogenannten Blackfacing, das jetzt in den letzten Tagen auch viel beschrieben worden ist, wo weiße Darsteller sich auf schwarz geschminkt haben, das heißt, das einzige Merkmal der schwarzen Rasse rausgenommen haben, mit dem Ziel, Schwarze lächerlich zu machen. Und mit diesem Bild, das Denis Scheck da produziert hat, stellt er sich in nichts anderes als eben diese Tradition.

Scholl: Diese Reaktion hat er nicht beabsichtigt, wie er selber sagte, stach aber damit in ein Wespennest. Die Reaktionen auf diesen TV-Auftritt waren ja insofern auch bemerkenswert, als mehrere Tausend Leute prompt reagiert haben auf Wire-E-Mail oder auf Facebook und Twitter, und die Mehrzahl sah hier die traditionelle weiße Arroganz gegenüber Menschen anderer Hautfarbe dargestellt. Sie beide, Herr Mangold und Herr Aguigah, sind in Deutschland geboren, haben afrikanische Eltern – Ihr Vater kommt aus Togo, Herr Aguigah, Ihr Vater aus Nigeria, Herr Mangold –, wie sind Sie mit Rassismus aufgewachsen? Ist er immer noch eventuell ein Begleiter in Ihrem Leben?

Mangold: Er war es, muss ich sagen, in meinem Leben nie. Ich finde, bei diesen Fragen, die sehr von der eigenen persönlichen Erfahrung ausgehen, sollte man in keine Richtung immer zu stark generalisieren. Aber natürlich laufe ich durch diese Welt in dem Bewusstsein, dass ich in Deutschland geboren 1971, nie, das würde ich wirklich sagen, nie negative Diskriminierung erfahren habe. Ich habe bestimmt positive Diskriminierung erfahren, insofern einem immer gleich sehr viel mehr Aufmerksamkeit gegönnt wird, weil man anders aussieht, die Leute neugieriger sind, die Leute mit Fragen kommen, Interesse – wohlwollendes Interesse – haben, das hat mich als Kind manchmal genervt, dass das Interesse allzu wohlwollend war, wo ich vielleicht lieber einfach als einer wie alle anderen durchgegangen wäre und nicht immer eine Spezialantwort, was weiß ich, zu meinen Haaren oder zu der Herkunft meiner Eltern geben wollte.

Aguigah: Bevor ich was zu diesem sehr speziellen Interesse sagen will, das Ijoma Mangold gerade aufruft, würde ich ganz gerne ein Wort noch zu Denis Scheck sagen. Ich glaube nämlich, dass man es bei diesem Auftritt mit schwarz gefärbtem Gesicht dieses Fernsehliteraturkritikers auch mit einer Art von Bildungsproblem zu tun hatte. Denis Scheck selbst hat erklärt, er habe noch nie was gehört von diesen Minstrel-Shows, in deren Tradition er sich gleichwohl stellte – das muss man ihm dann wohl so glauben.

Aber ich bin der Auffassung, dass insgesamt dieser, sagen wir mal, unvoreingenommene Auftritt da davon zeugt, das von der Gedankenlosigkeit oder eben auch mangelndem Wissen darüber zeugt, dass es so etwas eben gegeben hat. Und man darf vielleicht in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass das 19. Jahrhundert, in dem in Amerika solche Shows gang und gäbe waren, auch in Europa das Jahrhundert war, in dem Afrikaner noch ausgestellt wurden, ausgestellt wurden beispielsweise auf Völkerschauen, also zooartig, dass es das Jahrhundert war, in dem es vereinzelt in einzelnen europäischen Museen auch ausgestopfte Afrikaner gegeben hat, die sich der Weiße angeguckt hat, einfach um zu sehen, wie dieser Wilde denn nun so aussieht.

Und dieses 19. Jahrhundert, das ragte natürlich in Wirklichkeit bis tief ins 20. Jahrhundert hinein. Und wenn man eine solch beschwerte Tradition einfach ignoriert und sich da hinstellt und sagt: Meine Güte, ich stelle mich halt mal ein bisschen geschminkt hin wie im Karneval oder so etwas, zeugt das von einer umfassenden, ich würde sagen, nicht nur Unsensibilität, sondern auch Unbildung. Kein Literaturkritiker hätte sich so etwas getraut, wenn er mit krummen Nasen oder gelben Sternen gespielt hätte. Mit schwarzer Schuhcreme und weißen Handschuhen ging es aber doch.

Scholl: Und wie diese Tradition jetzt auch in die Kinderbücher hineinragt, das ist ja der Ausgangspunkt der aktuellen Debatte. Lassen Sie uns drauf kommen, Herr Aguigah, Sie haben zwei Kinder, wie ich weiß. Haben Sie Ihren Kindern "Pippi Langstrumpf" oder "Die kleine Hexe" vorgelesen, so als wäre nichts?

Aguigah: Ich habe ihnen das nicht selbst vorgelesen, also jedenfalls jetzt nicht diese Bücher, die Sie gerade genannt haben. Ich habe denen sehr viel vorgelesen, aber diese zwei Bücher nicht – ich weiß gar nicht, offen gestanden, warum nicht. Ich habe "Pippilotta Langstrumpf" selbst gehört als Kind, das sind auch meine Kinderbücher, von denen da die Rede ist, "Die kleine Hexe" auch …

Scholl: Und ist Ihnen da nichts aufgefallen?

Aguigah: Das Gefühl, an das ich mich zumindest erinnern kann, ist so ein leichtes Befremden, oder ein sich so seltsam beschämt Fühlen, wenn Überschriften lauten wie "Pippi und der Negerkönig" oder so was.

Scholl: Das heißt ja jetzt "Der Südseekönig". Wie ging es Ihnen, Ijoma Mangold, sind Sie damit aufgewachsen mit diesen Büchern?

Mangold: "Die kleine Hexe" habe ich nicht gelesen. "Pippi Langstrumpf" ja, mochte ich aber nicht, aber aus ganz anderen Gründen: Ich war als Kind immer sehr konservativ und "Karlsson vom Dach" war immer mein Role Model, weil der die Weltordnung nicht durcheinanderbrachte. Pippi Langstrumpf war mir zu anarchisch.

Aguigah: Können Sie mir das mal kurz erklären, warum "Karlsson vom Dach" nicht anarchisch ist?

Mangold: Weil der sorgte für so eine gewisse Spaß-Nische, kehrte aber am Ende … blieben die Ordnungsverhältnisse der Familie Lillebror immer bewahrt und wurden nicht wirklich von Grund auf infrage gestellt …

Aguigah: Und Pippilotta war Ihnen zu anarchisch?

Mangold: Absolut, ja, mit der hatte ich Schwierigkeiten, aber nicht wegen des Negerkönigs. Ich kann mich daran nicht erinnern, wie das Wort damals auf mich gewirkt hat. Aber ich weiß, dass ich, obwohl ich nie dazu Anlass hatte, trotzdem mein ganzes Leben – jetzt nicht mehr, aber die gesamte Schulzeit, würde ich sagen – immer zusammengezuckt bin, wenn jemand das Wort "negativ" gebrauchte. Und obwohl dieses Wort "negativ" immer als negativ endete, war bei mir immer ein Zucken, weil ich Sorge hatte: Hoffentlich wird daraus jetzt nicht Neger. Es ist nie Neger daraus geworden, aber eine gewisse Angst, eine unterbewusste Sorge oder Angst muss wohl vorhanden gewesen sein.

Scholl: Oh je, Herr Mangold, jetzt bringen Sie ein Wortspiel hier in die Debatte, das vielleicht aufgegriffen werden wird. Wir hoffen es nicht, Negertiv und negativ. Herr Aguigah, fänden Sie es richtig, fänden Sie es gut, wenn diese Bücher jetzt grundsätzlich verändert würden?

Aguigah: Ich glaube, dass es darauf keine allgemeine Antwort geben kann, und das ist auch genau das, was mich so befremdet an Kollegen wie Denis Scheck oder Ulrich Greiner in der "Zeit", die ganz im Allgemeinen sagen, das dürfe man nicht tun, denn Literatur ist praktisch etwas, was man nicht anfassen darf, und das muss ewig so bleiben, wie es ist.

Ich möchte dazu ganz kurz noch mal versuchen, mich laut zu erinnern, wie das jetzt eigentlich für mich gewesen ist: Ich bin also aufgewachsen mit Negerkönigen in "Pippilotta Viktualia", ebenso auch aufgewachsen mit Negerküssen, Mohrenköpfen und all diese Dinge, die es nun mal in einer Kindheit, in meinem Fall der 80er-Jahre, so gab, und wo niemand – und auch ich nicht – darüber nachgedacht hat, dass das jetzt aber verboten sein müsse, solch eine Vokabel.

Was es bei mir aber tatsächlich auch ausgelöst hat, war – wie Ijoma Mangold auch gerade schon so sagte – so ein Zucken, das Potenzial, beleidigt werden zu können, so etwas. Und da Sie gerade schon verraten haben, dass auch ich Kindern schon Bücher vorgelesen habe, weiß ich, dass Kinderbücher tatsächlich in Kontexten gelesen werden, die denen von Literaturkritikern ganz und gar nicht ähneln: Man liest Kindern Bücher vor im Bett, umgeben von Kissen, oder auf dem Sofa bei heißer Schokolade oder so etwas in der Art.

Und das sind jedenfalls Umgebungen, in denen man nicht historisch kritisch nachdenken möchte. Und wenn man also, das heißt, einem drei-, vierjährigen Kind etwas vorlesen möchte oder ein sechs-, siebenjähriges Kind selber etwas liest, dann, glaube ich, hilft das nicht besonders viel, große, historisch kritische Anmerkungen über den historischen Kontext eines Buches zu liefern. Insofern bin ich in Einzelfällen – in Einzelfällen! – dafür, die Vokabeln zu tauschen.

Mein schönstes Beispiel dafür, wo das gut funktioniert, ist Ottfried Preußler. Worauf ich gerne hinweisen möchte, ist, dass das natürlich nicht in jedem Fall geht und dass das natürlich auch nicht in jedem Fall hilft.

Wenn man sich erinnert an "Pippilotta Viktualia Rollgardina Efraimstochter Langstrumpf in Takatuka-Land" beispielsweise, dann hat man es bei diesem Buch, geschrieben in den 40er-Jahren, mit einem Buch zu tun, das auf der Ebene der Erzählung völlig durchwirkt ist von kolonialen Weltbildern. Und da wird man nicht, indem man zwei, drei Vokabeln tauscht, irgendwas besser machen, sondern es ist der dicke weiße Häuptling, der zufällig auf einer Insel landet und natürlich einfach der Chef wird, und alle anderen werden einfach nur Untertanen. Es tauchen die ganze Zeit Kinder auf, nicht nur in dem Ort, wo Pippi und Annika und Tommy leben, sondern natürlich auch da in Takatuka-Land. Diese Kinder sind aber einfach nur schwarze Untertanenmasse.

Das kriegt man nicht weg, indem man einfach zwei, drei Vokabeln weißt oder schwärzt, oder wie immer man es in diesem Kontext sagen möchte, sondern das Problem, wenn man so will, dass ein kolonialistisches Wahrnehmungsmuster fortlebt, liegt auf der Ebene der Erzählung. Und das ist jetzt kein Plädoyer dafür, "Pippilotta Langstrumpf"-Bücher zu verbieten, es ist nur ein Hinweis darauf, dass man entweder "Pippi Langstrumpf" liest und man kauft das mit, oder man macht so etwas wie Anmerkungen tatsächlich dazu.

Scholl: Literatur und Rassismus, Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit den Literaturkritikern René Aguigah und Ijoma Mangold. Sie, Herr Mangold, und Ihre Kollegen von der "Zeit" haben sich umfänglich dagegen ausgesprochen, hier etwas zu ändern und sogar das Wort Zensur benutzt. Warum?

Mangold: Nein, ich habe das Wort Zensur nicht benutzt. Wir hatten ein umfängliches Dossier mit verschiedenen Stimmen und durchaus differenzierten Positionen. Ich finde, das Wort Zensur passt da nicht, aber gleichwohl bin ich sehr zurückhaltend mit dem Eingriff in Literatur.

Natürlich muss man erst mal sowieso unterscheiden, kategorial unterscheiden, zwischen Erwachsenenliteratur und Kinderliteratur. Und natürlich käme ich nie auf die Idee, auch nur einen Buchstaben der Weltliteratur, ob das nun bei Shakespeare ist oder bei Schiller, "Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan" – und da ist Herr Aguigah ganz gewiss mit mir einer Meinung –, abzuändern.

Jetzt haben wir im Falle der Kinderliteratur natürlich eine besondere Situation, weil da natürlich auch eine besondere Sensibilität vorhanden ist, und ein Kind anders reagiert auf die Welt, die ihm oftmals als vielleicht bedrohlich entgegentreten mag. Trotzdem glaube ich, dass ein Kind diese Abstraktionsleistung erbringen kann, dass es Worte in Büchern gibt die vor 80 oder 70 Jahren geschrieben worden sind, dass man da einen anderen Sprachgebrauch hatte als heute.

Ich weiß, auch als Jugendlicher, als plötzlich die linkesten meiner Schulfreunde sich irrsinnig empörten, wenn irgendwer wagte, einen Mohrenkopf zu verspeisen oder einen Negerkuss, den es bei uns beim Schulbäcker durchaus immer in der Pause gab, dass ich das damals auch völlig absurd fand. Ich fand, das war ein eingeführtes, altes Wort, und es spielt immer die Rolle die Absicht des Redners. Bei Wittgenstein heißt es: "Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch." Und wenn ich dieses Wort nicht in verletzender Absicht gebrauche, sondern weil es nun mal meinem Vokabular entspricht, dann muss ich deswegen jedenfalls nicht gleich auf die Barrikaden gehen und mit der Rassismuskeule kommen.

Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem auf der anderen Seite auch irgendwie unsere Sprachwelt, unser Sprachhaus immer mehr dem anpassen, wie sich unsere Gesellschaft demografisch ja tatsächlich verändert. Und ich glaube, dafür steht diese Diskussion.

Unabhängig von der Frage, ob man findet, man müsse jetzt Kinderbücher umschreiben oder nicht, wir realisieren in dieser Diskussion, dass Deutschland ein ganz anderes Land geworden ist, ethnisch-kulturell vielfarbigeres Land, als es mir zum Beispiel selber je bewusst war. Ich selber als Afrodeutscher – ein Begriff, den ich nicht gebrauchen würde, aber hier fürs Radio ist das hilfreich, damit die Zuhörer, die mich nicht sehen, ein Bild von mir haben – ich selber als Afrodeutscher habe auch diese Diskussion gebraucht, um zu wissen, was passiert hier eigentlich gerade, wie wandelt sich das Land.

Scholl: Was würden Sie entgegnen, Herr Aguigah?

Aguigah: Ich bin zumindest nicht ganz Ihrer Meinung. Also nur um einen Punkt mal rauszugreifen: Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass einige Kritiker und Sie jetzt auch immer gleich zu Shakespeare greifen oder zu Goethe und Schiller – wir schreiben jetzt ja Goethe und Schiller auch nicht um. Das ist tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, eine andere Kategorie.

Natürlich möchte keiner die antisemitischen Einsprengsel in einzelnen Shakespeare-Stücken umschreiben, natürlich möchte den berühmten, von Ihnen gerade zitierten Vers von Schiller keiner umschreiben. Aber noch mal: Bei Kinderliteratur haben wir es unter anderem – unter anderem! – mit einem pädagogischen Kontext zu tun, und vor allen Dingen mit einem Gebrauchskontext, da wäre mir Ihr Wittgenstein-Zitat – "Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch" – sehr zupass.

Wenn ich im Bett mit meinem Kind was zusammen lese, oder wenn mein Kind schon alleine lesen kann und ich froh bin, das es dieses schöne Erlebnis hat, mit Literatur abzutauchen oder so was, dann möchte ich nicht ständig reflektierend oder gar akademisch oder historisch belehrend eingreifen müssen. Und deswegen finde ich das in dem Fall von Ottfried Preußler, "Die kleine Hexe", nicht nur legitim, sondern auch praktikabel, das zu ändern. Der Autor selbst ist mit im Boot, beziehungsweise dessen Familie, es sind marginale Stellen, wo ein Negerlein gestrichen werden muss, und man vermeidet potenzielle Verletzungen, potenzielle Vermeidungen – daran kann ich nichts Übles finden, sondern nur Gutes!

Mangold: Ja, nichts Übles kann ich daran auch nicht finden, ich habe manchmal dann trotzdem Sorge – irgendwie sind wir auch nicht aus Zucker, und auch Kinder sind nicht aus Zucker, und auch Kinder können irgendwie in einer Welt, die nicht immer sie von allen Seiten mit Samthandschuhen anfasst, umgehen, weil sie dann auch so auf eine Art stolpern, die sie zum Nachdenken bringt. Und dann setzt die Lektüre auch einen Widerstand entgegen, der zu einer Selbsterfahrung, einer eigenen Ich-Erfahrung wird. Ich würde in dem Unangenehmen auch was Positives sehen wollen. Ich habe allerdings keine Kinder, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich dann real vor der Situation stünde.

Scholl: Aber Sie hatten mit einem Kind zu tun, Ijoma Mangold, die "Zeit" hat enorm viel Resonanz erfahren auf Ihr Dossier über die Kinderbücher, und wenn man von den Leserbriefen ausgeht, die Sie jetzt veröffentlicht haben, war die Kritik doch größer als der Zuspruch, zumindest so der Eindruck des Veröffentlichten, und Furore hat inzwischen der Leserbrief der neunjährigen Ishema Kane gemacht. Ihr Vater kommt aus dem Senegal, und das Mädchen hat sich tödlich beleidigt gefühlt. "Die Zeit" hat diesen Brief im Faksimile sogar abgedruckt, und Sie, Ijoma Mangold, haben der Kleinen über Facebook geantwortet. Was haben Sie denn geschrieben?

Mangold: Es ist natürlich nicht so leicht, einer Neunjährigen zu antworten als Journalist, weil man da nicht genau weiß, auf welcher Sprachebene. Also man muss irgendwie – man will von ihr verstanden werden, will jetzt aber auch nicht irgendwie in ein Kinderidiom verfallen.

Aguigah: Es ist Ihnen aber ganz gut gelungen.

Mangold: Ich danke sehr. Ich glaube, was mir gelungen ist, was auch nicht geheuchelt war, was auch nicht einfach eine taktische Kommunikations-PR-Strategie war: Ihr Brief hat mich tatsächlich auch zum Denken – ich will jetzt nicht gleich sagen, Umdenken – gebracht. Und irgendwie, das konnte ich ihr mitteilen. Ich vertrete da eine andere Position als sie, wenn man das bei einer Neunjährigen sagen kann, aber ihre Reaktion hat schon dazu geführt, dass ich auf jeden Fall sehr viel Selbstsicherheit in meiner Urteilsstärke bei diesem Punkt eingebüßt habe.

Scholl: An den Zuschauer- und Leserreaktionen auf diese Debatte wird ja deutlich, dass die Antwort auf die frage nach den Kinderbüchern auch immer als Indiz gewertet wird, ob man rassistisch sei oder nicht. Und dann fällt immer der Begriff Political Correctness, oder politische Korrektheit, und der wird fast als Kampfbegriff verwendet. Müssen wir da aufpassen, Herr Aguigah, dass hier nicht die Sachen wirklich durcheinander kommen?

Aguigah: Ich möchte so gerne noch was zu Ishema sagen, Ishema, der Neunjährigen. Ich fand diesen Brief wirklich bewusstseinsvergrößernd in der ganzen Debatte, sehr viel mehr wert als viele der schlauen Kommentatoren, der schlauen Literaturkritiker, die ich gelesen habe, denn Ishema hat im Kern eins gesagt: Ich bin verletzt davon, und ich möchte nicht, dass ihr mich Neger nennt, und meinen Vater auch nicht. Und das verweist auf einen Punkt, den ich ganz gerne festhalten möchte, nämlich den, dass eigentlich niemand feststellen kann, ob nun ein Wort beleidigend ist oder nicht, außer demjenigen, der beleidigt ist. Das hat Ishema gemacht, und dazu gehört sogar ein gewisser Mut. Das, was Sie, Ijoma Mangold, gerade sagten …

Mangold: Aber ist das nicht eine Position, die man eben nur als Kind einnehmen darf/kann, weil als Erwachsener muss man sich in dieser Welt auch mit Umständen zurechtfinden, wo die eigene Definition dessen, was mich beleidigt, nicht immer maßgeblich ist für die gesamte Wirklichkeit?

Aguigah: Vielleicht ist eher die Frage, ob Menschen wie Sie und ich das verlernt haben, zu sagen, hey, ich bin jetzt beleidigt, weil du das und das tust?

Mangold: Das kann sein, bestimmt unterlag man in der eigenen Biografie einem gewissen, einem strategischen Anpassungsproblem, dass man sagt, ich rege mich mal lieber nicht über alles auf, denn sonst wird es mir zu kompliziert mit diesem Leben hier. Aber ich glaube das nicht.

Aguigah: Dieses Recht jedenfalls hat sich Ishema herausgenommen, und das ist das, wofür ich sie dann hier auch noch mal preisen wollen würde. Zum Stichwort politically correct, da ist aus meiner Sicht ganz klar, dass in der Debatte das, wie Sie sagen, Joachim Scholl, das als Kampfbegriff benutzt wird, und zwar von denjenigen, die im Namen der Freiheit auftreten, also die sich selbst das Etikett aufkleben, dass sie jetzt mal dafür einstehen, dass man das und das doch auch mal sagen dürfen soll. Ja …

Scholl: Das haben Sie als falscher Freigeist tituliert in Ihrem Essay, Ijoma Mangold.

Mangold: Ja, ja, davon bin ich mittlerweile auch wirklich sehr, sehr genervt, es gibt hier auf dem Niveau eines bürgerlichen Stammtisches so neue Freiheitshelden, der Freiheit des Wortes, die ständig glauben, wir seien umstellt von Sprachverboten, und der freie Gedanke sei in Deutschland nicht mehr möglich, und dafür werden verantwortlich gemacht immer bestimmte linke, politisch korrekte Milieus. Und obwohl ich ganz bestimmt kein Repräsentant eines linken politisch korrekten Milieus bin, halte ich das für absolut unterkomplex, wie man die Welt in dieser Weise aufteilt. Nein, man kann sich dieser Frage über die Verwendung des Wortes Neger in Kinderbüchern nähern, ohne mit dieser bescheuerten Vereinfachung politischer Korrektheit arbeiten zu müssen.

Aguigah: Und man kann dafür plädieren, ganz ohne politically correct argumentieren zu müssen, ohne mit Binnen-Is oder so etwas zu argumentieren, sondern man kann ganz, wenn ich das angesichts Ijoma Mangolds so sagen darf, man kann das in konservative Begriffe übersetzen und einfach dafür sorgen, dass Menschen höflich und so weiter miteinander umgehen, die dazu erziehen.

Scholl: Die Debatte über die Kinderbücher und schwarze Farbe im Gesicht – das waren René Aguigah vom Deutschlandradio Kultur und Ijuma Mangold von der "Zeit". Ich danke Ihnen beiden für den Besuch!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Eine schrille Pointe hat in dieser Debatte ein Kollege von uns gesetzt: Denis Scheck, Literaturkritiker und Redakteur beim Deutschlandfunk, der in seiner Fernsehsendung "Druckfrisch" Stellung bezog und vor der Kamera mit geschwärztem Gesicht und weißen Handschuhen auftrat. Die Welle der Empörung, die daraufhin die ARD überschwemmte und die allgemeine Frage nach solcherlei Korrekturen in literarischen Werken, die wollen wir nun unsererseits mit zwei Literaturredakteuren diskutieren, und zwar mit zwei Kollegen, die beide afrikanische Väter haben, René Aguigah und Ijoma Mangold. Beide sind im Studio, ich grüße Sie!

René Aguigah: Schönen guten Morgen!

Ijoma Mangold: Guten Morgen!

Scholl: René Aguigah ist Sachbuchredakteur hier im Deutschlandradio Kultur, Ijoma Mangold arbeitet im Feuilleton der "Zeit", und beide haben neulich auch Fernsehen geschaut und das gehört:

Denis Scheck: "Wer heute in Deutschland von 'Negern' spricht, ist ein Holzkopf, aber Sprache ist etwas Lebendiges, und auch Kinderbücher sind Literatur. Gerade junge Leser sollten lernen, dass der Gebrauch der Sprache einem steten Wandel unterliegt. In Deutschland heute gibt es Ausländerhass, Rassismus und Neonazis, das ist eine Schande. Es gibt aber auch feigen, vorauseilenden Gehorsam vor den Tollheiten einer auf die Kunst übergriffigen politischen Korrektheit."

Scholl: Der Literaturkritiker Denis Scheck im Fernsehen in der Sendung "Druckfrisch". Was er gesagt hat, darüber kann man sich streiten, in welcher Aufmachung er aber vor die Kamera getreten ist, das hat Tausende von Zuschauern empört: Denis Scheck trat mit schwarz gefärbtem Gesicht und in weißen Handschuhen auf. Bei mir im Studio sind die Literaturkritiker und Redakteure bei Deutschlandradio Kultur und der "Zeit", René Aguigah und Ijoma Mangold, beide mit deutsch-afrikanischen Eltern. Herr Mangold, hat sie der Auftritt des Kollegen Scheck rassistisch beleidigt?

Mangold: Nein, ich bin aber auch berühmt dafür, nicht besonders sensibel zu sein. Ich musste allerdings feststellen, dass alle meine amerikanischen Freunde, mit denen ich darüber redete, aus allen Wolken fielen und das für unfassbar hielten und sich fragten, was für Zustände herrschen eigentlich in Deutschland. Ich fand Denis Schecks Auftritt nicht rassistisch, ich fand ihn aber als Witz, als Joke ein bisschen mäßig, und man sollte ja eigentlich nie mäßige Jokes machen.

Scholl: Wie ging es Ihnen da, Herr Aguigah!

Aguigah: Ich würde jetzt vielleicht auch nicht sagen, beleidigt, aber wenn ich das – Ijoma Mangold rief gerade seine amerikanischen Freunde auf – amerikanisch sagen darf: I was pissed. Also ich fand das schon irritierend, war sehr irritiert, das war so meine erste Reaktion, warum tritt der Typ jetzt in so einem Kostüm auf, später hat er sich ja dazu erklärt und gesagt, das soll Satire gewesen sein, ich habe aber an keiner Stelle, auch in den Eigenkommentierungen von Denis Scheck, verstanden, worin diese Satire exakt bestanden haben soll. Also eigentlich ist ja auch …

Mangold: Ich vermute, der Gedanke war: Schaut mal, man kann, wenn man locker mit der Frage der Hautfarbe umgeht, ist für die Freiheit des Geistes mehr gewonnen, als wenn man sich einem Reglement unterwirft. Ich vermute, das war der Hintergedanke.

Aguigah: Okay, aber gute Satire lässt sich ja dann doch auch einigermaßen präzise kommentieren, ich möchte das und das damit sagen, das passierte nicht, es blieb hohl. Und nach dieser ersten Irritationsreaktion meinerseits habe ich dann angefangen, nachzudenken, gesehen, dass er tatsächlich sich so eine Art Schuhcreme ins Gesicht geschmiert hatte und eben die – haben Sie gerade schon gesagt, Joachim Scholl – weißen Handschuhe auch trug, das alles zu weißem Hemd und schwarzem Anzug. Kurz, ein Herr, der erinnerte an schwarze Diener oder so etwas in der Zeit.

Und dann fällt einem tatsächlich als nächstes ein, dass es diese berühmten Minstrel-Shows gab in den USA, die Praxis des sogenannten Blackfacing, das jetzt in den letzten Tagen auch viel beschrieben worden ist, wo weiße Darsteller sich auf schwarz geschminkt haben, das heißt, das einzige Merkmal der schwarzen Rasse rausgenommen haben, mit dem Ziel, Schwarze lächerlich zu machen. Und mit diesem Bild, das Denis Scheck da produziert hat, stellt er sich in nichts anderes als eben diese Tradition.

Scholl: Diese Reaktion hat er nicht beabsichtigt, wie er selber sagte, stach aber damit in ein Wespennest. Die Reaktionen auf diesen TV-Auftritt waren ja insofern auch bemerkenswert, als mehrere Tausend Leute prompt reagiert haben auf Wire-E-Mail oder auf Facebook und Twitter, und die Mehrzahl sah hier die traditionelle weiße Arroganz gegenüber Menschen anderer Hautfarbe dargestellt. Sie beide, Herr Mangold und Herr Aguigah, sind in Deutschland geboren, haben afrikanische Eltern – Ihr Vater kommt aus Togo, Herr Aguigah, Ihr Vater aus Nigeria, Herr Mangold –, wie sind Sie mit Rassismus aufgewachsen? Ist er immer noch eventuell ein Begleiter in Ihrem Leben?

Mangold: Er war es, muss ich sagen, in meinem Leben nie. Ich finde, bei diesen Fragen, die sehr von der eigenen persönlichen Erfahrung ausgehen, sollte man in keine Richtung immer zu stark generalisieren. Aber natürlich laufe ich durch diese Welt in dem Bewusstsein, dass ich in Deutschland geboren 1971, nie, das würde ich wirklich sagen, nie negative Diskriminierung erfahren habe. Ich habe bestimmt positive Diskriminierung erfahren, insofern einem immer gleich sehr viel mehr Aufmerksamkeit gegönnt wird, weil man anders aussieht, die Leute neugieriger sind, die Leute mit Fragen kommen, Interesse – wohlwollendes Interesse – haben, das hat mich als Kind manchmal genervt, dass das Interesse allzu wohlwollend war, wo ich vielleicht lieber einfach als einer wie alle anderen durchgegangen wäre und nicht immer eine Spezialantwort, was weiß ich, zu meinen Haaren oder zu der Herkunft meiner Eltern geben wollte.

Aguigah: Bevor ich was zu diesem sehr speziellen Interesse sagen will, das Ijoma Mangold gerade aufruft, würde ich ganz gerne ein Wort noch zu Denis Scheck sagen. Ich glaube nämlich, dass man es bei diesem Auftritt mit schwarz gefärbtem Gesicht dieses Fernsehliteraturkritikers auch mit einer Art von Bildungsproblem zu tun hatte. Denis Scheck selbst hat erklärt, er habe noch nie was gehört von diesen Minstrel-Shows, in deren Tradition er sich gleichwohl stellte – das muss man ihm dann wohl so glauben.

Aber ich bin der Auffassung, dass insgesamt dieser, sagen wir mal, unvoreingenommene Auftritt da davon zeugt, das von der Gedankenlosigkeit oder eben auch mangelndem Wissen darüber zeugt, dass es so etwas eben gegeben hat. Und man darf vielleicht in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass das 19. Jahrhundert, in dem in Amerika solche Shows gang und gäbe waren, auch in Europa das Jahrhundert war, in dem Afrikaner noch ausgestellt wurden, ausgestellt wurden beispielsweise auf Völkerschauen, also zooartig, dass es das Jahrhundert war, in dem es vereinzelt in einzelnen europäischen Museen auch ausgestopfte Afrikaner gegeben hat, die sich der Weiße angeguckt hat, einfach um zu sehen, wie dieser Wilde denn nun so aussieht.

Und dieses 19. Jahrhundert, das ragte natürlich in Wirklichkeit bis tief ins 20. Jahrhundert hinein. Und wenn man eine solch beschwerte Tradition einfach ignoriert und sich da hinstellt und sagt: Meine Güte, ich stelle mich halt mal ein bisschen geschminkt hin wie im Karneval oder so etwas, zeugt das von einer umfassenden, ich würde sagen, nicht nur Unsensibilität, sondern auch Unbildung. Kein Literaturkritiker hätte sich so etwas getraut, wenn er mit krummen Nasen oder gelben Sternen gespielt hätte. Mit schwarzer Schuhcreme und weißen Handschuhen ging es aber doch.

Scholl: Und wie diese Tradition jetzt auch in die Kinderbücher hineinragt, das ist ja der Ausgangspunkt der aktuellen Debatte. Lassen Sie uns drauf kommen, Herr Aguigah, Sie haben zwei Kinder, wie ich weiß. Haben Sie Ihren Kindern "Pippi Langstrumpf" oder "Die kleine Hexe" vorgelesen, so als wäre nichts?

Aguigah: Ich habe ihnen das nicht selbst vorgelesen, also jedenfalls jetzt nicht diese Bücher, die Sie gerade genannt haben. Ich habe denen sehr viel vorgelesen, aber diese zwei Bücher nicht – ich weiß gar nicht, offen gestanden, warum nicht. Ich habe "Pippilotta Langstrumpf" selbst gehört als Kind, das sind auch meine Kinderbücher, von denen da die Rede ist, "Die kleine Hexe" auch …

Scholl: Und ist Ihnen da nichts aufgefallen?

Aguigah: Das Gefühl, an das ich mich zumindest erinnern kann, ist so ein leichtes Befremden, oder ein sich so seltsam beschämt Fühlen, wenn Überschriften lauten wie "Pippi und der Negerkönig" oder so was.

Scholl: Das heißt ja jetzt "Der Südseekönig". Wie ging es Ihnen, Ijoma Mangold, sind Sie damit aufgewachsen mit diesen Büchern?

Mangold: "Die kleine Hexe" habe ich nicht gelesen. "Pippi Langstrumpf" ja, mochte ich aber nicht, aber aus ganz anderen Gründen: Ich war als Kind immer sehr konservativ und "Karlsson vom Dach" war immer mein Role Model, weil der die Weltordnung nicht durcheinanderbrachte. Pippi Langstrumpf war mir zu anarchisch.

Aguigah: Können Sie mir das mal kurz erklären, warum "Karlsson vom Dach" nicht anarchisch ist?

Mangold: Weil der sorgte für so eine gewisse Spaß-Nische, kehrte aber am Ende … blieben die Ordnungsverhältnisse der Familie Lillebror immer bewahrt und wurden nicht wirklich von Grund auf infrage gestellt …

Aguigah: Und Pippilotta war Ihnen zu anarchisch?

Mangold: Absolut, ja, mit der hatte ich Schwierigkeiten, aber nicht wegen des Negerkönigs. Ich kann mich daran nicht erinnern, wie das Wort damals auf mich gewirkt hat. Aber ich weiß, dass ich, obwohl ich nie dazu Anlass hatte, trotzdem mein ganzes Leben – jetzt nicht mehr, aber die gesamte Schulzeit, würde ich sagen – immer zusammengezuckt bin, wenn jemand das Wort "negativ" gebrauchte. Und obwohl dieses Wort "negativ" immer als negativ endete, war bei mir immer ein Zucken, weil ich Sorge hatte: Hoffentlich wird daraus jetzt nicht Neger. Es ist nie Neger daraus geworden, aber eine gewisse Angst, eine unterbewusste Sorge oder Angst muss wohl vorhanden gewesen sein.

Scholl: Oh je, Herr Mangold, jetzt bringen Sie ein Wortspiel hier in die Debatte, das vielleicht aufgegriffen werden wird. Wir hoffen es nicht, Negertiv und negativ. Herr Aguigah, fänden Sie es richtig, fänden Sie es gut, wenn diese Bücher jetzt grundsätzlich verändert würden?

Aguigah: Ich glaube, dass es darauf keine allgemeine Antwort geben kann, und das ist auch genau das, was mich so befremdet an Kollegen wie Denis Scheck oder Ulrich Greiner in der "Zeit", die ganz im Allgemeinen sagen, das dürfe man nicht tun, denn Literatur ist praktisch etwas, was man nicht anfassen darf, und das muss ewig so bleiben, wie es ist.

Ich möchte dazu ganz kurz noch mal versuchen, mich laut zu erinnern, wie das jetzt eigentlich für mich gewesen ist: Ich bin also aufgewachsen mit Negerkönigen in "Pippilotta Viktualia", ebenso auch aufgewachsen mit Negerküssen, Mohrenköpfen und all diese Dinge, die es nun mal in einer Kindheit, in meinem Fall der 80er-Jahre, so gab, und wo niemand – und auch ich nicht – darüber nachgedacht hat, dass das jetzt aber verboten sein müsse, solch eine Vokabel.

Was es bei mir aber tatsächlich auch ausgelöst hat, war – wie Ijoma Mangold auch gerade schon so sagte – so ein Zucken, das Potenzial, beleidigt werden zu können, so etwas. Und da Sie gerade schon verraten haben, dass auch ich Kindern schon Bücher vorgelesen habe, weiß ich, dass Kinderbücher tatsächlich in Kontexten gelesen werden, die denen von Literaturkritikern ganz und gar nicht ähneln: Man liest Kindern Bücher vor im Bett, umgeben von Kissen, oder auf dem Sofa bei heißer Schokolade oder so etwas in der Art.

Und das sind jedenfalls Umgebungen, in denen man nicht historisch kritisch nachdenken möchte. Und wenn man also, das heißt, einem drei-, vierjährigen Kind etwas vorlesen möchte oder ein sechs-, siebenjähriges Kind selber etwas liest, dann, glaube ich, hilft das nicht besonders viel, große, historisch kritische Anmerkungen über den historischen Kontext eines Buches zu liefern. Insofern bin ich in Einzelfällen – in Einzelfällen! – dafür, die Vokabeln zu tauschen.

Mein schönstes Beispiel dafür, wo das gut funktioniert, ist Ottfried Preußler. Worauf ich gerne hinweisen möchte, ist, dass das natürlich nicht in jedem Fall geht und dass das natürlich auch nicht in jedem Fall hilft.

Wenn man sich erinnert an "Pippilotta Viktualia Rollgardina Efraimstochter Langstrumpf in Takatuka-Land" beispielsweise, dann hat man es bei diesem Buch, geschrieben in den 40er-Jahren, mit einem Buch zu tun, das auf der Ebene der Erzählung völlig durchwirkt ist von kolonialen Weltbildern. Und da wird man nicht, indem man zwei, drei Vokabeln tauscht, irgendwas besser machen, sondern es ist der dicke weiße Häuptling, der zufällig auf einer Insel landet und natürlich einfach der Chef wird, und alle anderen werden einfach nur Untertanen. Es tauchen die ganze Zeit Kinder auf, nicht nur in dem Ort, wo Pippi und Annika und Tommy leben, sondern natürlich auch da in Takatuka-Land. Diese Kinder sind aber einfach nur schwarze Untertanenmasse.

Das kriegt man nicht weg, indem man einfach zwei, drei Vokabeln weißt oder schwärzt, oder wie immer man es in diesem Kontext sagen möchte, sondern das Problem, wenn man so will, dass ein kolonialistisches Wahrnehmungsmuster fortlebt, liegt auf der Ebene der Erzählung. Und das ist jetzt kein Plädoyer dafür, "Pippilotta Langstrumpf"-Bücher zu verbieten, es ist nur ein Hinweis darauf, dass man entweder "Pippi Langstrumpf" liest und man kauft das mit, oder man macht so etwas wie Anmerkungen tatsächlich dazu.

Scholl: Literatur und Rassismus, Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit den Literaturkritikern René Aguigah und Ijoma Mangold. Sie, Herr Mangold, und Ihre Kollegen von der "Zeit" haben sich umfänglich dagegen ausgesprochen, hier etwas zu ändern und sogar das Wort Zensur benutzt. Warum?

Mangold: Nein, ich habe das Wort Zensur nicht benutzt. Wir hatten ein umfängliches Dossier mit verschiedenen Stimmen und durchaus differenzierten Positionen. Ich finde, das Wort Zensur passt da nicht, aber gleichwohl bin ich sehr zurückhaltend mit dem Eingriff in Literatur.

Natürlich muss man erst mal sowieso unterscheiden, kategorial unterscheiden, zwischen Erwachsenenliteratur und Kinderliteratur. Und natürlich käme ich nie auf die Idee, auch nur einen Buchstaben der Weltliteratur, ob das nun bei Shakespeare ist oder bei Schiller, "Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan" – und da ist Herr Aguigah ganz gewiss mit mir einer Meinung –, abzuändern.

Jetzt haben wir im Falle der Kinderliteratur natürlich eine besondere Situation, weil da natürlich auch eine besondere Sensibilität vorhanden ist, und ein Kind anders reagiert auf die Welt, die ihm oftmals als vielleicht bedrohlich entgegentreten mag. Trotzdem glaube ich, dass ein Kind diese Abstraktionsleistung erbringen kann, dass es Worte in Büchern gibt die vor 80 oder 70 Jahren geschrieben worden sind, dass man da einen anderen Sprachgebrauch hatte als heute.

Ich weiß, auch als Jugendlicher, als plötzlich die linkesten meiner Schulfreunde sich irrsinnig empörten, wenn irgendwer wagte, einen Mohrenkopf zu verspeisen oder einen Negerkuss, den es bei uns beim Schulbäcker durchaus immer in der Pause gab, dass ich das damals auch völlig absurd fand. Ich fand, das war ein eingeführtes, altes Wort, und es spielt immer die Rolle die Absicht des Redners. Bei Wittgenstein heißt es: "Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch." Und wenn ich dieses Wort nicht in verletzender Absicht gebrauche, sondern weil es nun mal meinem Vokabular entspricht, dann muss ich deswegen jedenfalls nicht gleich auf die Barrikaden gehen und mit der Rassismuskeule kommen.

Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem auf der anderen Seite auch irgendwie unsere Sprachwelt, unser Sprachhaus immer mehr dem anpassen, wie sich unsere Gesellschaft demografisch ja tatsächlich verändert. Und ich glaube, dafür steht diese Diskussion.

Unabhängig von der Frage, ob man findet, man müsse jetzt Kinderbücher umschreiben oder nicht, wir realisieren in dieser Diskussion, dass Deutschland ein ganz anderes Land geworden ist, ethnisch-kulturell vielfarbigeres Land, als es mir zum Beispiel selber je bewusst war. Ich selber als Afrodeutscher – ein Begriff, den ich nicht gebrauchen würde, aber hier fürs Radio ist das hilfreich, damit die Zuhörer, die mich nicht sehen, ein Bild von mir haben – ich selber als Afrodeutscher habe auch diese Diskussion gebraucht, um zu wissen, was passiert hier eigentlich gerade, wie wandelt sich das Land.

Scholl: Was würden Sie entgegnen, Herr Aguigah?

Aguigah: Ich bin zumindest nicht ganz Ihrer Meinung. Also nur um einen Punkt mal rauszugreifen: Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass einige Kritiker und Sie jetzt auch immer gleich zu Shakespeare greifen oder zu Goethe und Schiller – wir schreiben jetzt ja Goethe und Schiller auch nicht um. Das ist tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, eine andere Kategorie.

Natürlich möchte keiner die antisemitischen Einsprengsel in einzelnen Shakespeare-Stücken umschreiben, natürlich möchte den berühmten, von Ihnen gerade zitierten Vers von Schiller keiner umschreiben. Aber noch mal: Bei Kinderliteratur haben wir es unter anderem – unter anderem! – mit einem pädagogischen Kontext zu tun, und vor allen Dingen mit einem Gebrauchskontext, da wäre mir Ihr Wittgenstein-Zitat – "Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch" – sehr zupass.

Wenn ich im Bett mit meinem Kind was zusammen lese, oder wenn mein Kind schon alleine lesen kann und ich froh bin, das es dieses schöne Erlebnis hat, mit Literatur abzutauchen oder so was, dann möchte ich nicht ständig reflektierend oder gar akademisch oder historisch belehrend eingreifen müssen. Und deswegen finde ich das in dem Fall von Ottfried Preußler, "Die kleine Hexe", nicht nur legitim, sondern auch praktikabel, das zu ändern. Der Autor selbst ist mit im Boot, beziehungsweise dessen Familie, es sind marginale Stellen, wo ein Negerlein gestrichen werden muss, und man vermeidet potenzielle Verletzungen, potenzielle Vermeidungen – daran kann ich nichts Übles finden, sondern nur Gutes!

Mangold: Ja, nichts Übles kann ich daran auch nicht finden, ich habe manchmal dann trotzdem Sorge – irgendwie sind wir auch nicht aus Zucker, und auch Kinder sind nicht aus Zucker, und auch Kinder können irgendwie in einer Welt, die nicht immer sie von allen Seiten mit Samthandschuhen anfasst, umgehen, weil sie dann auch so auf eine Art stolpern, die sie zum Nachdenken bringt. Und dann setzt die Lektüre auch einen Widerstand entgegen, der zu einer Selbsterfahrung, einer eigenen Ich-Erfahrung wird. Ich würde in dem Unangenehmen auch was Positives sehen wollen. Ich habe allerdings keine Kinder, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich dann real vor der Situation stünde.

Scholl: Aber Sie hatten mit einem Kind zu tun, Ijoma Mangold, die "Zeit" hat enorm viel Resonanz erfahren auf Ihr Dossier über die Kinderbücher, und wenn man von den Leserbriefen ausgeht, die Sie jetzt veröffentlicht haben, war die Kritik doch größer als der Zuspruch, zumindest so der Eindruck des Veröffentlichten, und Furore hat inzwischen der Leserbrief der neunjährigen Ishema Kane gemacht. Ihr Vater kommt aus dem Senegal, und das Mädchen hat sich tödlich beleidigt gefühlt. "Die Zeit" hat diesen Brief im Faksimile sogar abgedruckt, und Sie, Ijoma Mangold, haben der Kleinen über Facebook geantwortet. Was haben Sie denn geschrieben?

Mangold: Es ist natürlich nicht so leicht, einer Neunjährigen zu antworten als Journalist, weil man da nicht genau weiß, auf welcher Sprachebene. Also man muss irgendwie – man will von ihr verstanden werden, will jetzt aber auch nicht irgendwie in ein Kinderidiom verfallen.

Aguigah: Es ist Ihnen aber ganz gut gelungen.

Mangold: Ich danke sehr. Ich glaube, was mir gelungen ist, was auch nicht geheuchelt war, was auch nicht einfach eine taktische Kommunikations-PR-Strategie war: Ihr Brief hat mich tatsächlich auch zum Denken – ich will jetzt nicht gleich sagen, Umdenken – gebracht. Und irgendwie, das konnte ich ihr mitteilen. Ich vertrete da eine andere Position als sie, wenn man das bei einer Neunjährigen sagen kann, aber ihre Reaktion hat schon dazu geführt, dass ich auf jeden Fall sehr viel Selbstsicherheit in meiner Urteilsstärke bei diesem Punkt eingebüßt habe.

Scholl: An den Zuschauer- und Leserreaktionen auf diese Debatte wird ja deutlich, dass die Antwort auf die frage nach den Kinderbüchern auch immer als Indiz gewertet wird, ob man rassistisch sei oder nicht. Und dann fällt immer der Begriff Political Correctness, oder politische Korrektheit, und der wird fast als Kampfbegriff verwendet. Müssen wir da aufpassen, Herr Aguigah, dass hier nicht die Sachen wirklich durcheinander kommen?

Aguigah: Ich möchte so gerne noch was zu Ishema sagen, Ishema, der Neunjährigen. Ich fand diesen Brief wirklich bewusstseinsvergrößernd in der ganzen Debatte, sehr viel mehr wert als viele der schlauen Kommentatoren, der schlauen Literaturkritiker, die ich gelesen habe, denn Ishema hat im Kern eins gesagt: Ich bin verletzt davon, und ich möchte nicht, dass ihr mich Neger nennt, und meinen Vater auch nicht. Und das verweist auf einen Punkt, den ich ganz gerne festhalten möchte, nämlich den, dass eigentlich niemand feststellen kann, ob nun ein Wort beleidigend ist oder nicht, außer demjenigen, der beleidigt ist. Das hat Ishema gemacht, und dazu gehört sogar ein gewisser Mut. Das, was Sie, Ijoma Mangold, gerade sagten …

Mangold: Aber ist das nicht eine Position, die man eben nur als Kind einnehmen darf/kann, weil als Erwachsener muss man sich in dieser Welt auch mit Umständen zurechtfinden, wo die eigene Definition dessen, was mich beleidigt, nicht immer maßgeblich ist für die gesamte Wirklichkeit?

Aguigah: Vielleicht ist eher die Frage, ob Menschen wie Sie und ich das verlernt haben, zu sagen, hey, ich bin jetzt beleidigt, weil du das und das tust?

Mangold: Das kann sein, bestimmt unterlag man in der eigenen Biografie einem gewissen, einem strategischen Anpassungsproblem, dass man sagt, ich rege mich mal lieber nicht über alles auf, denn sonst wird es mir zu kompliziert mit diesem Leben hier. Aber ich glaube das nicht.

Aguigah: Dieses Recht jedenfalls hat sich Ishema herausgenommen, und das ist das, wofür ich sie dann hier auch noch mal preisen wollen würde. Zum Stichwort politically correct, da ist aus meiner Sicht ganz klar, dass in der Debatte das, wie Sie sagen, Joachim Scholl, das als Kampfbegriff benutzt wird, und zwar von denjenigen, die im Namen der Freiheit auftreten, also die sich selbst das Etikett aufkleben, dass sie jetzt mal dafür einstehen, dass man das und das doch auch mal sagen dürfen soll. Ja …

Scholl: Das haben Sie als falscher Freigeist tituliert in Ihrem Essay, Ijoma Mangold.

Mangold: Ja, ja, davon bin ich mittlerweile auch wirklich sehr, sehr genervt, es gibt hier auf dem Niveau eines bürgerlichen Stammtisches so neue Freiheitshelden, der Freiheit des Wortes, die ständig glauben, wir seien umstellt von Sprachverboten, und der freie Gedanke sei in Deutschland nicht mehr möglich, und dafür werden verantwortlich gemacht immer bestimmte linke, politisch korrekte Milieus. Und obwohl ich ganz bestimmt kein Repräsentant eines linken politisch korrekten Milieus bin, halte ich das für absolut unterkomplex, wie man die Welt in dieser Weise aufteilt. Nein, man kann sich dieser Frage über die Verwendung des Wortes Neger in Kinderbüchern nähern, ohne mit dieser bescheuerten Vereinfachung politischer Korrektheit arbeiten zu müssen.

Aguigah: Und man kann dafür plädieren, ganz ohne politically correct argumentieren zu müssen, ohne mit Binnen-Is oder so etwas zu argumentieren, sondern man kann ganz, wenn ich das angesichts Ijoma Mangolds so sagen darf, man kann das in konservative Begriffe übersetzen und einfach dafür sorgen, dass Menschen höflich und so weiter miteinander umgehen, die dazu erziehen.

Scholl: Die Debatte über die Kinderbücher und schwarze Farbe im Gesicht – das waren René Aguigah vom Deutschlandradio Kultur und Ijuma Mangold von der "Zeit". Ich danke Ihnen beiden für den Besuch!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Denis Scheck, Literaturredakteur im Deutschlandfunk© Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré

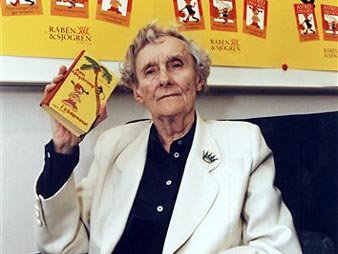

Astrid Lindgren hält 1995 ein Pippi Langstrumpf-Buch in der Hand.© AP