Matthias Brandt: "Blackbird"

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019

288 Seiten, 22 Euro

Leichte, schwere Jugendjahre

06:41 Minuten

Matthias Brandts erster Roman spielt in der Bundesrepublik der 1970er-Jahre. Als der jugendliche Ich-Erzähler darin von der schweren Krankheit seines besten Freundes erfährt, ist plötzlich nichts mehr, wie es war.

Man sollte "Blackbird", den ersten Roman von Matthias Brandt – vor drei Jahren erschien sein literarisches Debüt, der Erzählband "Raumpatrouille" – nicht mit einer Coming-of-Age-Geschichte verwechseln, wenngleich ein paar Ingredenzien darauf hinzuweisen scheinen: Eine Jugend in der bundesrepublikanischen, leidlich saturierten Provinz der späten 1970er-Jahre mit ihrer etwas langweiligen, etwas bedrückenden, aber irgendwie auch wohligen Einfamilienhausidylle, in der abends Leberwurst- und Salamibrote (natürlich mit Gewürzgurke!) serviert werden, in der die Lehrer entweder ihren verkappten Nazismus als sadistische Sportlehrer ausleben oder sich in sozialdemokratischer Kumpeligkeit gefallen – bis plötzlich die Katastrophe einbricht, die unwiderruflich die Schwelle zum Erwachsenwerden markiert.

Eben noch hat Morten, genannt Motte, Brandts sechzehnjähriger Ich-Erzähler, mit seinem besten Freund Manfred, Spitzname Bogi, das erste Besäufnis geplant, als der Freund nach einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus muss. Befund: Non-Hodgkin-Lymphome, Krebs. Ein Dreivierteljahr später wird der Junge sterben.

Wie erträgt man das Unerträgliche, das perfiderweise zum Leben dazu gehört? Womöglich immer noch am besten, indem man den Schmerz darüber leugnet. Oder anders: Indem man die eigene Hilflosigkeit ignoriert. Wundersamer Weise funktioniert das erst einmal relativ reibungslos, weil schließlich mehr als genug alltägliche Dinge geschehen, die nicht nur Ablenkung bescheren, sondern eminent wichtig sind: der Kauf der richtigen Schallplatte und natürlich das erste, peinvoll gescheiterte Verliebtsein in die blonde Schönheit vom Nachbargymnasium.

Wie oft der Ich-Erzähler während der Monate nach der Diagnose den Freund im Krankenhaus besucht, bleibt im Vagen. Viel zu selten, meint er selbst – um das schlechte Gewissen dann aber sowas von schnell wegzuplaudern.

Der Schmerz lässt sich nicht austricksen

Aber ebenso, wie der Ich-Erzähler nie wirklich über die Lippen bringt, wie sehr er seinen Freund vermisst (oder auch, wie leid ihm seine vom Vater verlassene, einsame Mutter tut, deren Traurigkeit er sich ebenso systematisch wie genervt entzieht), so wenig schafft er davon zu erzählen, was er im Krankenhaus erlebt hat. Lieber schnell noch eine Schote raushauen. Reden als Ausweichbewegung.

Auf Dauer aber lässt sich der Schmerz nicht austricksen. Das zeigt nicht nur jene Episode, in der Motte nach dem Tod des Freundes erinnert, wie er ihm mit getränkten Wattestäbchen den trockenen Mund befeuchtet hat.

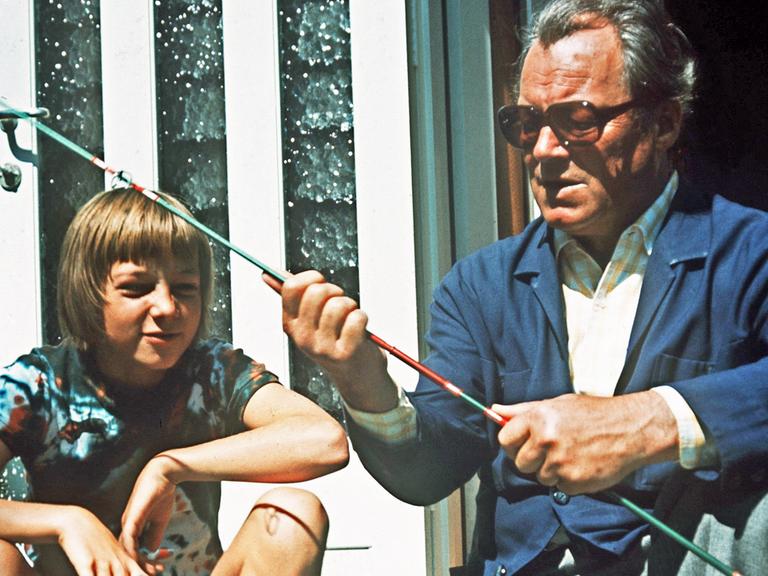

Der Schauspieler Matthias Brandt© imago/Thomas Imo/photothek.net

Matthias Brandt hat mit "Blackbird" einen zarten, brutal traurigen und immer wieder auch knallkomischen Roman über diese verfluchte Gleichzeitigkeit von Existentiellem und Nebensächlichen geschrieben, die das Grundmuster unseres Daseins ausmacht und dennoch kaum zu fassen ist.

Die von Gesprächigkeit überdeckte Sprachlosigkeit, mit der man dieser Gleichzeitigkeit begegnet, mag nicht nur in der Jugend, sondern vor allem in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg auf noch unheilvollere Weise perfektioniert gewesen sein. Vermutlich aber beherrschen wir diese Disziplin auch heute noch immer recht solide.