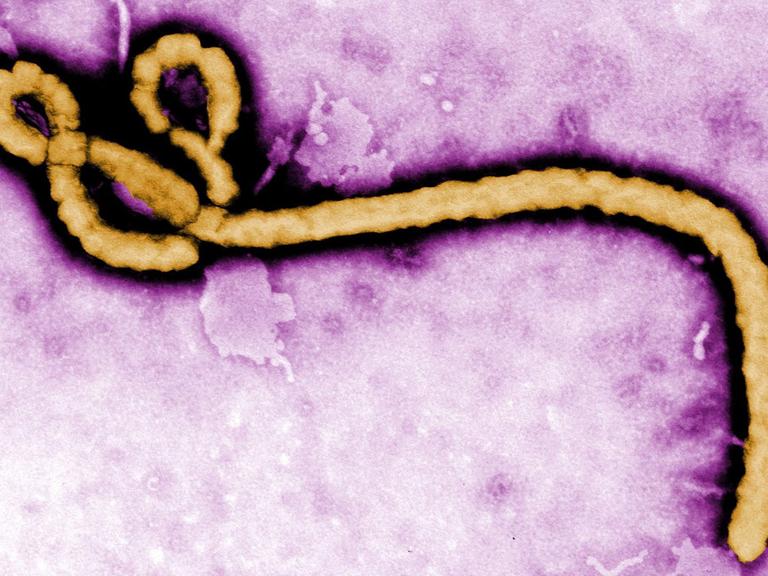

"Wir müssen endlich mit dem Virus Schritt halten"

Maximilian Gertler war für "Ärzte ohne Grenzen" in Guinea und hat dort Ebola-Patienten betreut. Jetzt bereitet der Berliner Internist Freiwillige auf deren Hilfseinsatz in Westafrika vor. In "Tacheles" berichtet er von seinen Erfahrungen und warum auch die zurückgehenden Fallzahlen kein Grund zur Entwarnung sind.

Deutschlandradio Kultur: In der heutigen Sendung geht es um das Thema Ebola. Und sprechen möchte ich darüber mit Dr. Maximilian Gertler von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen". – Guten Tag, Herr Gertler, schön, dass Sie hier sind.

Maximilian Gertler: Ja, guten Tag, Herr Steinhage.

Deutschlandradio Kultur: Herr Gertler, in den letzten zwei, drei Wochen ist es zumindest in den deutschen Medien deutlich ruhiger geworden um das Thema Ebola. Ist das nach Ihrem Eindruck eine trügerische Ruhe oder ist das lebensbedrohliche Virus in Westafrika tatsächlich auf dem Rückzug?

Maximilian Gertler: Nun, ich würde natürlich gerne zu der zweiten Möglichkeit "ja" sagen. Man muss sagen, die Situation ist recht unübersichtlich und unterschiedlich in den drei Ländern. Wir sehen tatsächlich in Liberia im Moment weniger Fälle als in den Wochen vorher. Aber wir haben solche Senken immer wieder gesehen in den letzten Monaten. Oft kam danach die Epidemie umso stärker zurück. Man muss jetzt sehen, was die nächsten Wochen da zeigen.

Deutschlandradio Kultur: Am stärksten betroffen sind die westafrikanischen Staaten Liberia, Sierra Leone und Guinea. Bislang haben sich nach Angaben der WTO, der Weltgesundheitsorganisation mehr als 15.000 Menschen mit dem Ebola-Virus infiziert. Und fast 5.500 Menschen sind daran gestorben. – Sind das eigentlich nach Ihrer Einschätzung zuverlässige Zahlen oder muss man von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgehen?

Maximilian Gertler: Nach unserer Einschätzung, aber auch die Weltgesundheitsorganisation hat immer wieder beteuert, dass man davon ausgehen muss, dass es eine Menge unerkannter oder zumindest nicht registrierter Fälle vor allem in den ländlichen Regionen der Länder gibt. Und diese Einschätzung teilen wir absolut. Die Dunkelziffer wird sehr hoch sein.

Deutschlandradio Kultur: Können Sie da eine Einschätzung abgeben, mit welchem Faktor man da rechnet – Faktor 2, Faktor 3?

Maximilian Gertler: Das ist sehr spekulativ. Es gab mal Schätzungen mit einem Faktor 2,4, aber das war vor drei, vier Monaten. Ich denke, jetzt muss die Erfassung schon realistischer geworden sein.

Deutschlandradio Kultur: Kürzlich noch hatten Experten befürchtet, es werde ab Dezember etwa 10.000 neue Ebola-Fälle pro Woche geben dort in Westafrika. Nun sind es lediglich, lediglich in Anführungszeichen, rund tausend Neuinfektionen pro Woche. – Was sind die Gründe dafür, dass die Situation sich zumindest nicht weiter zugespitzt hat?

Maximilian Gertler: Es gab sicherlich Wochen, in denen es tatsächlich mehr als tausend Infektionen pro Woche waren. Es gibt ja verschiedene Modelle, mit denen berechnet wurde, dieses exponentielle Wachstum, bei dem sich die Zunahme immer mehr beschleunigt, dargestellt wird. Wir wissen aber aus vielen Ausbrüchen, dass keine Epidemie unbegrenzt exponentielles Wachstum bietet. Irgendwann ändert sich mehr und mehr das Verhalten. Es kommen andere Faktoren hinzu, wie zusätzliche Behandlungszentren und Maßnahmen zur Eindämmung. Man kann ja nicht alles vorausberechnen. Insofern darf man durchaus Hoffnung haben, dass nicht weiter ein Rekord den anderen jagt.

Deutschlandradio Kultur: Im Frühherbst gab es ja sogar Schätzungen, die gingen davon aus, es könnte eine Million Menschen betreffen. Ist dann auch immer so ein Stück Alarmismus dabei?

Maximilian Gertler: Diese Modelle habe ich auch gesehen, diese Rechenmodelle. Das sind mathematische Modelle, wie ich sagte. Die basieren auf erprobten, bewährten Methoden, aber niemand kann natürlich damit neue Entwicklungen vorhersehen, die dann nicht in diese Berechnungen einbezogen sind. Und dann reduziert sich das wieder.

Deutschlandradio Kultur: Wir werden ja im Laufe unseres Gesprächs noch darauf kommen, dass Sie selbst in einem Ebola-Gebiet tätig waren im Sommer. Zunächst einmal vielleicht vor dem Hintergrund folgende Frage: Die behandelnden Ärzte haben in den letzten Monaten offenbar sehr viele Erfahrungen gesammelt mit der Folge, dass die Sterberate in den Ebola-Stationen auf unter 50 Prozent gesunken sein soll, nachdem sie zunächst eher bei 90 Prozent gelegen hatte. – Welche Erfahrungen sind das?

Maximilian Gertler: Wir wissen, je mehr vernünftige, rationale Medizin man tatsächlich in den Behandlungszentren machen kann, umso besser ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten. Das klingt trivial, ist aber angesichts der Unerforschtheit auch dieser Erkrankung natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und es beschreibt auch die Dramatik, die wir in einigen Monaten hatten, wo wir eben kaum eine Basismedizin in den Behandlungszentren durchführen konnten. Da war die Sterblichkeit höher.

Jetzt, wo das Personal weniger überfordert ist, wo man mehr machen kann – im Allgemeinen kann man ja deswegen nicht so viel machen, um sein Personal zu schützen –, jetzt ist die Situation etwas günstiger. Da ist mehr Behandlung möglich, und dann sinkt auch die Sterblichkeit.

Deutschlandradio Kultur: Inzwischen, so las ich, gibt es in Westafrika in den am meisten betroffenen Staaten 18 Behandlungszentren mit immerhin tausend Betten, Tendenz steigend. Das heißt, die internationale Hilfe ist inzwischen wirklich angelaufen. Gleichwohl: Woran mangelt es in den von Ebola derzeit betroffenen Ländern nach wie vor am meisten?

Maximilian Gertler: Ich bin ja selber in den letzten Monaten nicht mehr vor Ort gewesen, aber aus all den Berichten der Kollegen, die zurückkehren, mit denen wir täglich in Kontakt stehen, ist zu entnehmen, dass tatsächlich die Hilfe dabei ist anzulaufen. Aber zusätzliche Isolierstationen gibt es nach wie vor nur sehr wenige. In vielen ländlichen Regionen, insbesondere in Sierra Leone zurzeit, gibt es keine adäquate Nachverfolgung der Kontaktpersonen, also der Menschen, die mit bekannten Ebola-Fällen in Kontakt waren und ein hohes Risiko haben zu erkranken. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun.

Außerdem braucht es gewissermaßen Teams vor Ort, die rasch in kurzer Zeit kleinere oder ausreichend große Isolierstationen bauen können in Regionen, wo die Krankheit neu auftritt. Wir rennen dort der Krankheit ununterbrochen hinterher. Und wir müssen es mit solchen schnellen Einsatzgruppen schaffen, endlich mit diesem Virus Schritt zu halten.

Deutschlandradio Kultur: Es heißt, für einen Ebola-Patienten benötige man drei Helfer. Falls das so ist, dann stimmt ja wohl die Zahl, dass man eigentlich ungefähr 40.000 Fachkräfte in Afrika bräuchte, eine Zahl, die man ja sicherlich nicht annähernd erreichen kann. – Was folgt daraus? Sind es einfach immer noch viel zu wenige Menschen, die dort helfen?

Maximilian Gertler: "Ärzte ohne Grenzen" hat in der Region zurzeit 300 internationale Mitarbeiter im Einsatz und mehr als 3.000 Mitarbeiter vor Ort eingestellt, um dort auf diese Epidemie zu reagieren. In diesen Größenordnungen muss man sich bewegen. Wir sehen aber auch, dass es eine private Hilfsorganisation schaffen kann, dieses Personal zu mobilisieren und vor Ort zu bringen. Wir brauchen aber dringend auch weiterhin andere Partner, die das machen.

Deutschlandradio Kultur: Vielleicht können Sie mir helfen bei einem Widerspruch. Vielleicht ist es auch gar keiner, da bin ich gespannt, was Sie sagen: Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, einerseits heißt es, inzwischen sei die internationale Hilfe angelaufen, andererseits ist aber auch zu lesen, die Zahl der Helfer vor Ort sei gar rückläufig. – Was stimmt denn nun?

Maximilian Gertler: Ja, es ist tatsächlich so, dass viel Hilfe angelaufen ist, aber das heißt noch nicht, dass es vor Ort tatsächlich deswegen neue Isolier- und Behandlungsstationen gibt. Die sind teilweise im Bau. Die Teams bereiten sich vor. Die werden vor Ort ausgebildet. Da ist leider noch viel aufzuholen. Und viele Isolierstationen, die angekündigt sind, sind noch nicht in Betrieb und versorgen noch keine Patienten.

Und tatsächlich weiß ich von Kollegenberichten, aber auch von Kollegen der Weltgesundheitsorganisation vor Ort, dass es in vielen Regionen nach wie vor an qualifiziertem Personal fehlt für die unterschiedlichsten Maßnahmen, nicht nur für Behandlungsstationen, auch Epidemiologen, die die Kontaktpersonen-Nachverfolgung machen, die überhaupt eine Erfassung aller Fälle sicherstellen. Es fehlt dort auch an Aufklärungsteams und an Beerdigungsteams, die Menschen, die an Ebola in ihrer Gemeinschaft im Dorf verstorben sind, dort vor Ort sicher bestatten, ohne dass sich weitere Familienmitglieder dort infizieren können.

Solche Ressourcen braucht es nach wie vor dringend. Und dazu brauchen diese Teams natürlich auch Geld, um vor Ort arbeiten, andere lokale Kräfte anstellen zu können. Die brauchen Autos, Sprit dafür und vor allem eine starke Organisation im Hintergrund, die die Logistik ermöglicht.

Deutschlandradio Kultur: Herr Gertler, Sie sagten sinngemäß zu Beginn unseres Gesprächs, die Gefahr mit Ebola ist noch lange nicht gebannt. Halten Sie es eigentlich für möglich – eine Suggestivfrage zugegebenermaßen –, dass sich Ebola pandemisch in Westafrika oder gar darüber hinaus verbreiten könnte?

Maximilian Gertler: Wir sehen, wie Sie das ja richtig beschreiben, bereits eine ungekannte Ausbreitung dieser Erkrankung. Wir kannten von Ebola immer nur kleinere Ausbrüche, wo eins oder wenige Dörfer erfasst waren und wo man die Erkrankung dann rasch eindämmen konnte.

Jetzt haben wir seit Monaten den Zustand, dass drei Länder mit insgesamt um die 20 Millionen Einwohnern betroffen sind. Dort sind fast alle Regionen betroffen. Das ist natürlich viel, viel schwieriger einzudämmen. Da braucht man viel mehr Teams, viel mehr Organisationen, die Patienten isolieren und Kontaktpersonen nachverfolgen. Es ist eine sehr positive Entwicklung, dass es kaum bisher in weitere Länder offenbar gekommen ist, die Erkrankung, sondern sich im Wesentlichen auf die drei Länder Guinea, Liberia und Sierra Leone bisher begrenzt.

Ob das noch weitergehen kann? Wie ich sagte, wir sind hier in Gewässern, die wir einfach noch nie befahren haben. Das bleibt im Bereich der Spekulation. Wir müssen die Maßnahmen, die wir kennen, endlich kraftvoll anwenden. Dann, denke ich, haben wir eine gute Chance, das einzudämmen.

Deutschlandradio Kultur: Wir haben ja hier in Deutschland einige wenige Erfahrung mit Ebola-Infizierten auch gehabt, mit Menschen, die hierher verbracht wurden aus Afrika. Es ist ja sicherlich nicht völlig auszuschließen, dass es vielleicht auch mal zeitgleich hierzulande zehn, 20 oder gar 50 Ebola-Patienten geben könnte. – Wären wir nach Ihrer Einschätzung dieser Situation mit einem begrenzten Ebola-Ausbruch gewachsen?

Maximilian Gertler: Wie wir ja immer wieder betonen, diese Erkrankung ist im Allgemeinen nicht ansteckend, bevor der Erkrankte nicht selber Symptome zeigt. Das ist ein großes Angebot, was die Erkrankung uns macht. Damit hat man Zeit, bei Auftreten eines Krankheitsfalls die Kontaktpersonen zu identifizieren, dann anzutreffen und unmittelbar bei Erkrankungsbeginn auch in eine Isolierung zu bringen. Das sollte mit den Strukturen, die wir hier haben, gut möglich sein. Aber natürlich kann das nicht die Aufgabe sein von "Ärzte ohne Grenzen", dies zu bewerten. Dafür gibt es hier natürlich gute Partner im Robert- Koch-Institut oder in Gesundheitsämtern.

Deutschlandradio Kultur: Nun geistern ja viele Informationen, sicherlich auch Falschinformationen, über Ebola durch die Medien. Ist es eigentlich zutreffend, dass Ebola-Überlebende dauerhaft immun sind, wenn sie denn die Krankheit überstanden haben?

Maximilian Gertler: Wie lang tatsächlich diese Immunität anhält, dazu gibt es keine guten Daten bisher. Da wird sich unser Erfahrungsschatz nach dieser Epidemie mit Sicherheit wesentlich verbessern.

Deutschlandradio Kultur: Also, noch kann man aber nicht mit letzter Gewissheit sagen, dass dem so ist?

Maximilian Gertler: Wir kennen keinen Fall von Re-Infektion gewissermaßen. Aber bis zum Jahr 2014 gab es ja nur etwa 2.000 bekannte Ebola-Fälle aus drei, vier Jahrzehnten.

Deutschlandradio Kultur: Der erste Fall war, glaube ich, in den 70er-Jahren im Kongo.

Maximilian Gertler: 1976.

Deutschlandradio Kultur: Benannt nach dem Ebola-Fluss.

Maximilian Gertler: Genau.

Deutschlandradio Kultur: Herr Gertler, Sie arbeiten in Berlin an einem Krankenhaus als Internist und Notarzt. Doch seit Jahren zieht es Sie immer wieder zu Auslandseinsätzen Ihrer Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Was motiviert Sie, diese äußerst anstrengenden, gefährlichen und in materieller Hinsicht wahrlich nicht lohnenden Einsätze mitzumachen, die im Übrigen über Monate gehen?

Maximilian Gertler: Ich muss sagen, eigentlich hat mich der Wunsch, eine solche Tätigkeit auszuüben, glaub ich, vor 20 Jahren bewogen, überhaupt Arzt zu werden.

Maximilian Gertler: Also, erst war der Wunsch Arzt zu werden, weil Sie helfen wollten?

Maximilian Gertler: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus dem Wunsch, helfen zu wollen, aber auch in die Welt zu ziehen, wie einem das vielleicht nicht nur als junger Mensch ja auch aus dem Herzen spricht.

Deutschlandradio Kultur: Wie ist das im praktischen Ablauf? Ich habe gelesen, es wäre nicht einmal geklärt, ob die Lebensversicherung greift, wenn Sie sich mit Ebola infizieren und daran sterben. Ich habe gelesen, dass Sie unbezahlten Urlaub einreichen müssen und dass Sie gar keinen materiellen Ersatz haben für den ausbleibenden Lohn. – Ist dem so?

Maximilian Gertler: Ärzte ohne Grenzen bietet den Freiwilligen, die in die Einsätze gehen, eine kleine Aufwandsentschädigung und dazu einen sozialversicherungspflichtigen Vertrag, so dass auch natürlich unsere Mitarbeiter versichert sind. Die sind auch nochmal extra gegen Unfälle, Erkrankungen und dergleichen im Einsatzland versichert.

Der Ebola-Einsatz, den wir da dieses Jahr haben, der bietet natürlich da besondere Herausforderungen, das zu versichern, aber es gehört persönliches Engagement dazu, aber die Organisation versucht auch nach Kräften den Mitarbeitern entgegen zu kommen, um das persönliche Opfer dabei möglichst gering zu halten.

Deutschlandradio Kultur: Persönliches Opfer, ja. – Sie waren im Sommer drei Wochen im Ebola-Einsatz in Guinea. Das wird ja auch für Sie etwas besonders Heikles gewesen sein. – Hand aufs Herz: Konnten Sie die Angst vor einer Infizierung stets ausblenden oder ist diese Angst eigentlich immer dabei gewesen?

Maximilian Gertler: Ich würde sagen, der Respekt vor dieser Erkrankung, der begleitet einen jeden Tag. Und da ist man wirklich 24 Stunden dabei in diesem Kontext. Dabei muss man aber tatsächlich nicht ängstlich sein. Diese Erkrankung – und deswegen macht es uns solche Sorgen –, die verläuft ja in dem meisten Fällen tödlich. Wir haben keine kausale Behandlung dafür. Aber bei allem Respekt, sie ist auch nicht so übertragbar wie manch banalere Erkrankung, wie Masern oder Grippe bei uns.

Deutschlandradio Kultur: Das heißt, man muss mit dem Menschen oder mit einer Körperflüssigkeit schon in Berührung kommen?

Maximilian Gertler: Ganz genau. Und das bietet einem natürlich auch die Möglichkeiten, sich zu schützen. Es ist, wie gesagt, erst der tatsächlich erkrankte Patient ansteckend. Im Allgemeinen sind das eben auch nur seine Körperflüssigkeiten und der Kontakt, dem unmittelbaren damit. Man muss ja diese Körperflüssigkeit noch erstmal wieder in den eigenen Körper hineinbekommen, durch zum Beispiel Reiben in Schleimhäute, wie die Augen.

Ein klassischer Weg ist ja, dass Angehörige von Verstorbenen – die haben den Toten noch berührt, der natürlich hochgradig mit Viren kontaminiert ist –, die reiben sich dann vermutlich beim Weinen die Augen, so, nehmen wir an, dass viele sich anstecken. Das sind Situationen, die sind natürlich tragisch, aber die kann man vermeiden.

Deutschlandradio Kultur: Ebola macht sich erst nach zwei bis 21 Tagen mit Symptomen bemerkbar. Wie war das bei Ihnen in den ersten Wochen nach der Rückkehr aus Afrika? War da noch irgendwo die Sorge präsent, dass Sie sich eben vielleicht doch angesteckt haben könnten?

Maximilian Gertler: Ich wusste bei der Rückkehr sehr gut, sehr sicher, dass ich kein gefährliches Ereignis während dieser drei Wochen hatte, wo es irgendwie zu einem unkontrollierten Kontakt hätte kommen können. Ich war immer entweder im Schutzanzug oder ich konnte jegliche Berührung vermeiden. Ich war da relativ sicher.

Aber natürlich arbeitet dieser Gedanke in einem die ganze Zeit. Man beobachtet sich sehr genau. Ich habe damals eine Erkältung von meinem kleinen Sohn gekriegt. Da fragt man sich natürlich jeden Abend, was machst du, wenn du morgen Fieber hast. Das ist ja bei einer Bronchitis, einer banalen, durchaus möglich. Und dann hätte ich natürlich in die Isolierung gehen und alles sorgfältig abklären müssen.

Deutschlandradio Kultur: Stichwort kleiner Sohn: Sie haben zwei Kinder, hab ich gelesen. Wenn man dann nach Hause kommt nach mehreren Wochen, dann will man natürlich die Ehefrau und die Kinder umarmen, weil man sich sehr freut, sie wiederzusehen, und sie herzen. – Macht man das dann?

Maximilian Gertler: Ich habe das gemacht. Ich habe mich völlig gesund gefühlt. Ich wusste um die Rationale, die dahinter stecken. Man ist in dem Moment nicht ansteckend. Ich wusste auch, dass ich ja kein gefährliches Ereignis hatte. Aber, wie gesagt, das lässt einen natürlich trotzdem nicht ganz los, dieser Gedanke. Meine Kinder sind zu klein, um das zu verstehen. Meiner Frau hat das, diese Wochen, sicherlich nicht sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, das ist eine der größten Herausforderungen für viele der Kollegen, die im Moment dort unten sind, die zurückgekehrt sind in den letzten Wochen. Und das hat unglücklicherweise auch noch zugenommen in der letzten Zeit.

Ich kenne Kollegen, die sagen sogar, ihre Frau würde jetzt nicht mehr zur Arbeit gelassen. Die haben Probleme, ihre Kinder in den Kindergarten zu schicken, obwohl sie völlig gesund sind, und natürlich die Kinder erst recht. Wir müssen schon aufpassen, dass wir da rational bleiben – bei allem Respekt, den man vor dieser Krankheit haben muss. Ja, wir sollen nicht sorglos sein, aber man kann mit dieser Erkrankung rational umgehen. Und dann kann man sich gut schützen. Wenn man panisch wird, dann macht man am ehesten Fehler.

Deutschlandradio Kultur: Ohne dass Sie jetzt sagen, wer das möglicherweise war, haben Sie denn Erlebnisse gehabt im Bekannten-, im Freundeskreis oder unter Kollegen, wo Leute merkwürdig auf Sie reagiert haben, Sie das Gefühl hatten, der hat wohl Angst, dass ich ihn anstecke?

Maximilian Gertler: Die Situation war, als ich im August zurückkam, natürlich noch ein bisschen anders als heute. Ich hatte tatsächlich das persönlich ambivalente Erlebnis, dass meine Schwiegermutter, bei der ich eigentlich meine Familie wiedertreffen wollte unmittelbar nach der Rückkehr, überhaupt nicht einverstanden war mit dem Besuch, und ich dann meine Kinder erst nochmal fünf Tage später gesehen habe. Aber das erscheint mir jetzt – da haben wir dann schon wieder drüber gelacht danach, über dieses Erlebnis.

Aber wir erleben vor allem bei unseren Kollegen, die wir vor Ort angestellt haben, und das sind, wie gesagt, Hunderte und Tausende, von denen leben viele zurzeit über Wochen von ihren Familien getrennt. Die werden nicht mehr in ihre Dörfer gelassen, seitdem sie für "Ärzte ohne Grenzen", aber auch für ihre eigenen Gemeinschaften dort unten jeden Tag in diese Isolierstationen gehen, um Sterbende und Kranke zu pflegen, zu behandeln und hoffentlich auch viele gesund zu entlassen.

Deutschlandradio Kultur: Sie geben inzwischen Ihre Erfahrungen weiter und bereiten in Schulungen Freiwillige auf deren Einsatz in Afrika vor. Welche fachlichen Voraussetzungen brauchen diese Leute? Also, welche Berufe werden gesucht und was müssen die Freiwilligen darüber hinaus als Rüstzeug mitbringen?

Maximilian Gertler: Das ist eine sehr schöne Tätigkeit, jetzt mit anderen Kollegen von "Ärzte ohne Grenzen" diese Erfahrungen weiterzugeben an andere, die sich vorbereiten auf diesen Einsatz, damit sie dort auch sicher arbeiten können. Es ist auch sehr spannend zu sehen. Da sind hochgradig erfahrene humanitäre Helfer, die in Afghanistan und Somalia tätig waren, und jetzt dort vor einem sitzen und sagen: "Also, vor Ebola in Westafrika–überhaupt keine Konfliktregion, da hab ich großen Respekt." Das ist sehr spannend.

Es braucht aber diese erfahrenen Kollegen. Die sollten in ihrem Beruf sicher sein – Ärzte, Schwestern, Hebammen, Epidemiologen, Techniker, die die Zentren aufbauen und unterhalten können. Und nach Möglichkeit sollten sie auch schon mal in einem tropischen Kontext, würde ich sagen, gearbeitet haben, damit sie jetzt nur noch eigentlich die Aspekte von Ebola neu dazulernen müssen.

Deutschlandradio Kultur: Was sagen Sie den Leuten? Was erwartet einen Arzt oder Pfleger in einem Ebola-Gebiet? Wie muss man sich den Arbeitsalltag etwa in Guinea vorstellen? Ist es nach wie vor so, dass man einfach bewusst sein muss, dass man sterbende Kinder sieht, dass man sehr viel Sterbegleitung macht, dass man furchtbares Elend sieht? Ist das so der entscheidende Punkt?

Maximilian Gertler: Ja, darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen. Die Tragik der Schicksale, die hinter diesen Zahlen stehen, die wir jeden Tag im Radio hören, das ist eine große Belastung. Das ist man ja nicht gewohnt und das steckt man nicht sofort weg, wenn man erlebt, dass ein einzelnes Kind als einziges überlebt aus einer Familie, wenn man im Behandlungszentrum mit Müttern zu tun hat, die alle Kinder verloren haben und selber die Krankheit überleben.

Mir hat neulich ein Kollege von einer solchen Mutter erzählt, die dann entschieden hat, als sie eigentlich hätte entlassen werden können, dass sie alleine, dass sie weiter im Behandlungszentrum bleibt, um sich um andere Kinder, die dort zu Waisen geworden sind, kümmert. Das sind natürlich wahnsinnig berührende, manchmal aber dann auch schon fast wieder tröstende Erlebnisse, wenn es so verläuft wie in diesem letzten Fall.

Deutschlandradio Kultur: Ihre internationale Organisation "Ärzte ohne Grenzen" war schon sehr, sehr früh bei der aktuellen Ebola-Bekämpfung dabei. Sie haben ja auch vor allem, es wurde schon von Ihnen angesprochen, eine Reihe von lokalen Angestellten, mit denen man also vor Ort zusammenarbeitet. Und viele von denen, so las ich, haben sich infiziert, sind zum Großteil verstorben. Warum hat das gerade die Ortsansässigen erwischt? Ist es in der Tat so, dass die eben dann eben rausgehen beispielsweise aufs platte Land und dann eben doch mit Menschen in Berührung kommen und sich da infizieren?

Maximilian Gertler: Ja, wir haben bei allen lokalen Mitarbeitern, die sich dort infiziert haben, umfangreiche Untersuchungen angestellt, um herauszufinden, woran es lag. Wir würden ja auch jeden Fehler in unserem Schutzsystem entdecken wollen. Da haben wir aber in fast allen Fällen viel eindeutigere Hinweise auf Erkrankungen im häuslichen Umfeld dieser Personen gefunden. Da gab es Kontakt zu Erkrankten. Das können die ja auch gar nicht vermeiden.

Wenn man sich vorstellt, unser nationales Personal in Monrovia, die leben natürlich in derselben Exposition sozusagen wie die anderen Bürger der Stadt auch, während unsere internationalen Mitarbeiter in recht hermetisch abgeriegelten Unterkünften dort leben, wo man nur nach Desinfektionsmaßnahmen rein und raus kommt, wo sehr strikte Standards angelegt werden auch für das Leben im Alltag. Das macht den Einsatz anstrengend, aber das ist eben eine notwendige Voraussetzung.

Deutschlandradio Kultur: Wie wurden Sie, wie werden Ihre Kollegen, aber auch die lokalen Helfer von den Einheimischen aufgenommen bzw. angenommen – oder eben auch abgelehnt?

Maximilian Gertler: Überwiegend sehr, sehr positiv. Ich habe außerdem, muss ich sagen, auch mit das am besten ausgebildete und am meisten motivierte lokale Personal kennengelernt in Guinea – im Vergleich zu manchem anderen Einsatz. Und ich habe erlebt, dass viele Menschen – Vertreter von Behörden vor Ort und Autoritäten in den Dörfern – sich sehr bedankt haben für den Einsatz.

Aber, Sie deuten es an, es stimmt natürlich, es gibt auch Missverständnisse gerade im Zusammenhang mit Ebola, einer tödlichen Erkrankung, für die auch wir keine kausale Behandlung haben, wo die Menschen verstehen, dass auch in unseren Behandlungszentren die meisten Menschen versterben. Zumindest bis vor einigen Monaten war das ja so. Da kommt es natürlich zu Missverständnissen. Und es kam auch, aber in sehr seltenen Fällen, zu kleineren Übergriffen.

Deutschlandradio Kultur: Es war viel die Rede vom – Sie haben bessere Erfahrungen gemacht – geringen Vertrauen der Einheimischen in Ebola-Helfer oder überhaupt in staatliche Autoritäten. Vom Festhalten an Riten, wie dem Waschen der Toten vor der Beerdigung, was eben hoch ansteckend ist. Und, Sie haben es gesagt, vom Glauben an die Kräfte von traditionellen Heilern. Wie groß ist dieses kulturelle Problem? Und kann man es überwinden?

Maximilian Gertler: Ich muss sagen, ich hab das am Anfang unterschätzt, wie groß das und wie bedeutsam die Gewohnheiten sind und wie schwer es ist, die zu verändern. Dafür braucht man wirklich ein gutes Verständnis dieser Gewohnheiten und man muss auch sich Zeit nehmen, um Vertrauen aufzubauen zwischen den Gesprächspartnern. Man braucht viel lokale Mitarbeiter, die die Sprachen sprechen, die einem das in Ruhe erklären, damit man dann seine Empfehlungen, wie man Kontakt vermeidet, so formuliert, dass sie verstanden werden und dass sie auch anwendbar sind.

Deutschlandradio Kultur: Und die lokalen Helfer, können die da erfolgreich als Brückenbauer fungieren?

Maximilian Gertler: Auf jeden Fall. Wir haben allein in Kailahun in Sierra Leone im Sommer etwa 700 Aufklärer, Gesundheitsaufklärer ausgebildet. Das sind Heerscharen von Menschen, die natürlich ein viel größeres Vertrauen in der Bevölkerung haben als die weißen Ärzte.

Deutschlandradio Kultur: Sie haben auch beim Robert-Koch-Institut schon gearbeitet, kennen sich also auch mit Infektionsforschung aus, unterstelle ich mal. Immer wieder ist die Rede von einem Impfstoff, der demnächst bereitstehen könnte im Kampf gegen Ebola. – Was ist da dran?

Maximilian Gertler: Ja, es sollen tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, mindestens zwei Substanzen Anfang des neuen oder ganz am Ende dieses Jahres in die klinische Erprobung gehen.

Ich bin kein Experte für Impfstoffe und für Virologie, aber nach allem, was ich erfahren habe von den forschenden Kollegen, ist das Ebola-Virus eigentlich ein Virus, gegen das man durchaus gut, mit hoher Sicherheit einen effektiven Impfstoff entwickeln kann. Leider ist da in den letzten 40 Jahren so gut wie nichts geschehen.

Deutschlandradio Kultur: Weil bisher eben das kein so großes Thema war und weil es dort stattfindet oder immer noch stattfindet, wo zu wenig Menschen sind, die das eben bezahlen könnten.

Maximilian Gertler: Man muss unterstellen, das trifft ja auch auf etliche andere Erkrankungen zu, dass unsere rein patentbasierte Forschung sich eben sehr stark daran orientiert, ob so eine Krankheit auch einen Markt bietet. Und das traf natürlich auf Ebola bisher überhaupt nicht zu.

Deutschlandradio Kultur: Wie hoch ist eigentlich nach Ihrer Einschätzung die Gefahr, dass der Ebola-Erreger irgendwann mutiert und dann möglicherweise noch gefährlicher wird?

Maximilian Gertler: Nun, Viren mutieren ja ununterbrochen. Da kommt es immer zu kleineren Veränderungen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich tatsächlich so substanziell verändert, da kann ich persönlich nichts sagen, da fehlt mir jegliche virologische Kompetenz. Aber bisher haben wir darauf keinen Hinweis.

Deutschlandradio Kultur: Wie ist es bei Ihnen? Werden Sie in absehbarer Zeit noch einmal als Arzt in ein Ebola-Gebiet gehen?

Maximilian Gertler: Im Moment habe ich das nicht geplant, sondern bin hier mit dem Trainingsprogramm und meiner klinischen Tätigkeit und der Arbeit für die Organisation voll ausgelastet. Aber im Prinzip würde ich das gerne machen.

Deutschlandradio Kultur: Und dabei wünsche ich Ihnen, wenn Sie es denn das nächste Mal tun, viel Erfolg. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.