Was von der Karawane nach Norden übrig blieb

29:40 Minuten

Die Bilder gingen um die Welt: Tausende Migranten aus Mittelamerika marschieren Richtung USA. Zehn Monate später hat sich alles verändert, nur eines ist geblieben - die Verzweiflung der Menschen, die in ihrer Heimat nicht überleben können.

Es ist Mittagszeit am Rio Suchiate. Das Thermometer zeigt 40 Grad, die feuchte Luft drückt. Einige Männer und Kinder schleppen schwere Kartons zum Ufer - hin und her, her und hin. Kiste für Kiste stapeln sie die Waren auf ihre Flöße: Zahnpasta, Bier, Milchpulver – alles, was auf der anderen Flussseite gebraucht wird.

Abenteuerliche Reise von Guatemala nach Mexiko über den Grenzfluss Suchiate© Wolf-Dieter Vogel

Der Rio Suchiate trennt Guatemala von Mexiko. Wer sich dem guatemaltekischen Ufer nähert, dem bieten die Männer sofort eine Überfahrt an. Denn neben den Waren durchkreuzen auch Hunderttausende Migranten jedes Jahr diesen Fluss. Die meisten kommen aus Honduras, El Salvador und Guatemala. Und sie wollen in die USA. Das geht schon jahrzehntelang so, aber im Herbst letzten Jahres sind sie plötzlich in den Schlagzeilen.

Damals blickt die ganze Welt auf eine Karawane: Migranten aus Mittelamerika ziehen gemeinsam und organisiert durch Mexiko und fordern vor laufenden Kameras ihr Recht auf ein würdiges Leben. Alle Reporter der Region reisen damals ins Grenzgebiet. Ich auch.

Damals war die Stimmung gut, heute haben alle Angst

Am Grenzfluss Suchiate stehen Uniformierte – Nationalgardisten, entsandt von der mexikanischen Regierung. US-Präsident Trump hat Mexiko die Pistole auf die Brust gesetzt: Entweder die Migration hört auf oder es gibt Strafzölle auf mexikanische Waren. Weil die mexikanische Wirtschaft von den Exporten in die USA abhängt, lässt sich der Fluss Suchiate heute nicht mehr so einfach wie früher überqueren. Er wird bewacht. Die Wege sind komplizierter und gefährlicher geworden. Wer keine Reisedokumente hat, der steigt auf ein wackeliges Floß und landet in Ciudad Hidalgo.

Im Stadtpark der Kleinstadt haben sich ein paar Männer und Frauen niedergelassen. Unter einer überdachten Bühne stehen ihre Rucksäcke, auf einer Leine haben sie Wäsche aufgehängt.

Carlos Alfredo kommt aus El Salvador. Der Mittvierziger, kurze schwarze Hose, dunkelrotes Hemd, ist schon seit einigen Wochen in der Stadt.

"Ich bin mit meiner Familie in einer Karawane gekommen", erzählt er, "die am 1. Juni in San Pedro Sula losgezogen ist. Der haben wir uns angeschlossen. Aber in El Manguito, einem Ort in der Nähe des Rio Suichate hielten sie uns auf. Migrationsbeamte und Polizisten verschiedener Einheiten stellten uns eine Falle. Sie errichteten eine Straßenkontrolle, ließen uns nicht passieren und haben uns auseinandergenommen. Unsere Kinder und Frauen wurden verletzt. Meine Familie und ich haben es geschafft, zu flüchten. Wir sind gerannt und konnten uns im Gelände verstecken. Dort sind wir fünf, sechs Stunden geblieben, dann sind wir hierher nach Ciudad Hidalgo gegangen."

Was aus den anderen Migranten geworden ist, die mit ihm unterwegs waren, weiß Carlos Alfredo nicht. Es waren Hunderte. Die Nationalgardisten, die der mexikanische Präsident mobilisiert und in den Süden nach Chiapas geschickt hat, waren noch nicht direkt am Fluss stationiert, als Carlos Alfredo rüberkam. Deshalb hat er es bis hierher geschafft. Aber nun sitzt er fest.

Schlepper machen jetzt gute Geschäfte

"Ohne Papiere kommst du nicht mehr durch", sagt Carlos Alfredo. "Zumindest nicht, wenn du nicht das Geld für einen Schlepper hast. Das sind Tausende von Dollar. Ich habe für meine Frau und meinen Sohn einen Coyoten bezahlt. So sind wenigstens die beiden weitergekommen und können sich sicher fühlen. Ich muss hier ausharren, so lange Gott will. Für einen Coyoten habe ich kein Geld mehr."

Alfredos Frau und Kind sind inzwischen an der US-Grenze. Doch ob die drei sich wiedersehen? Carlos müsste in der nächsten Stadt, in Tapachula, ein Visum beantragen. Bekommt er es, kann er weiterreisen. Wird er ohne Papiere an einer Kontrollstelle aufgegriffen, wird er abgeschoben, zurück nach El Salvador.

Ein Blick zurück: Damals waren alle Migranten begeistert von Mexikos Haltung.© Wolf-Dieter Vogel

Damals, im Oktober vergangenen Jahres, gab es Hoffnung. Und Solidarität. Das Gemeinschaftsgefühl war auch für Außenstehende zu spüren. Auch für Reporter wie mich. Die Menschen waren euphorisch.

"Mit der Karawane können wir uns in Frieden bewegen. Viele Menschen helfen uns, geben uns Wasser und etwas zu Essen. Wir bewegen uns als Gruppe, damit uns niemand belästigen kann. Damit die Migrationsbeamten uns nicht festnehmen und die Kriminellen uns nicht angreifen."

So wie der Honduraner Freddy Zuñega fühlen sich damals viele in der Karawane sicher und aufgehoben. Anwohner stehen am Straßenrand und verteilen belegte Brötchen, am Abend gibt es ein kostenloses Essen für alle. Das Rote Kreuz kümmert sich um diejenigen, die nach den langen Märschen in der tropischen Hitze geschwächt sind. Die Stadtverwaltung organisiert sogar eine Disco.

Die Offenheit, mit der die Karawane in dieser armen, mexikanischen Provinz aufgenommen wird, beeindruckt die Weltöffentlichkeit. Hier hat niemand etwas zu verschenken. Trotzdem hilft jeder, wo er kann.

"Uns steht das Wasser bis zum Hals"

Acht Monate später zeigt sich ein anderes Bild. Migranten wie Carlos Alfredo verstecken sich lieber, als dass sie in der Disco tanzen. Er hat Angst und will nicht einmal seinen vollen Namen sagen. Misstrauen hat sich breit gemacht. Was, wenn einer ihn verrät? Alles ist anders heute, nur die Gründe, weshalb die Mittelamerikaner Richtung Norden ziehen, sind dieselben geblieben.

"Uns stand das Wasser bis zum Hals", erinnert er sich. "Deshalb musste ich mich aufmachen. Bei uns kann es tödlich sein, wenn du deine Meinung über den Präsidenten oder die kriminellen Banden, die Maras, äußerst. Man verzeiht dir nichts. Außerdem gibt es keine Arbeit. An einem Tag findest du etwas, am nächsten nicht. Dann reicht das Geld, um den Strom zu zahlen, aber nicht fürs Essen. Oder du kaufst etwas zu Essen, hast aber weder Strom noch Wasser."

Der Honduraner Zuñega und der El Salvadorianer Carlos Alfredo teilen dasselbe Schicksal. Sie werden in ihrer Heimat von Banden terrorisiert und erpresst, es gibt keine Arbeit und die Regierungen sind unfähig und unwillig, an den Zuständen etwas zu ändern. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet die USA, die sich die Migranten vom Leib halten wollen, unterstützen dieses Regime.

Prekäre Unterkünfte heute im mexikanischen Tapachula© www.imago-images.de

Heute in Tapachula. An einer Straßenecke steht eine junge Honduranerin und bettelt um ein paar Pesos. Um ihre Brust klammert sich ein Baby, auf dem Rücken trägt sie einen Rucksack. Auch Alba Cerrato sitzt hier im lärmenden Zentrum der Stadt.

Mit ihren achtjährigen Zwillingen hat sie sich gegenüber der Flüchtlingsbehörde Comar auf dem Gehsteig niedergelassen: "Ich bin eine alleinstehende Mutter und habe niemand, der mir hilft. Ich musste alleine meine Kinder groß ziehen."

Vor drei Monaten ist sie aus Honduras geflüchtet, nachdem ihre 16-jährige Tochter von einem Polizisten getötet wurde. Seit Wochen verbringt Cerrato nun Tag und Nacht auf einem Pappkarton und wartet darauf, dass ihr Antrag auf ein humanitäres Visum genehmigt wird.

Leben auf einem Pappkarton

"Wir haben kein Geld, um uns ein Zimmer zu mieten. Und die Herbergen sind alle voll. Deshalb bleiben wir hier. Hier müssen wir nichts zahlen."

Mindestens noch einen Monat müssen die 39-Jährige, ihr Sohn und ihre Tochter auf dem Gehsteig ausharren zwischen Imbissbuden, Kleintransportern und Passanten. Wenn alles gut geht, erhält sie dann ihre Aufenthaltsgenehmigung für Mexiko und kann weiterreisen. Wenn nicht, wird sie abgeschoben.

"Wenn wir die Papiere haben, wollen wir zunächst legal in Mexiko arbeiten. Und wenn sich die Möglichkeit bietet, werden wir weiterziehen. Gott wird wissen, was mit uns passieren soll. Wir können hier nicht weg und arbeiten, weil wir ja auf die Papiere warten."

Hunderte haben sich vor dem mit Stacheldraht geschützten Gebäude der Flüchtlingsbehörde versammelt. Alle warten darauf, dass ihr Name aufgerufen wird. Viele leben wie Alba Cerrato auf der Straße, andere schlafen im Park oder in Billighotels. Wer Glück hat, kommt in einer der wenigen Herbergen unter.

Eingang zur Herberge El Buen Pastor - zu Deutsch "Der gute Hirte" © Wolf-Dieter Vogel

"El buen pastor" - "Der gute Hirte", so heißt die Unterkunft in Tapachula, die ich schon von früheren Besuchen kenne. Ein Mann schweißt einen Grill zusammen, Frauen kochen Reis, Kinder spielen Fangen. Als ich das letzte Mal hier war, lebten etwa 100 Menschen in der Unterkunft. Nun sind es 600. Die Duschen sind überfüllt, die Toiletten verdreckt, ein tropischer Regen hat den Hof unter Wasser gesetzt. Jorge Meléndez kommt aus Nicaragua. Er wurde politisch verfolgt, ist geflüchtet und arbeitet nun in der Herberge.

"Die Situation ist deprimierend, die Bearbeitung der Aufenthaltsanträge dauert immer länger", erzählt er. "Die Mehrheit der Migranten wartet schon mehr als drei Monate auf die Papiere und bekommt keine Antwort. Dieser ständige Druck lässt sie verzweifeln. Manche warten nicht mehr auf ihre Dokumente, sondern suchen einen Schlepper, der sie an die Nordgrenze bringt. Damit setzen sie ihr Leben aufs Spiel. Sie bewegen sich auf gefährlichen Bergwegen, können entführt und Opfer von Menschen- oder Organhandel werden."

Die zunehmenden Kontrollen an der Grenze zu Mexiko verschärfen die Gefahr. Der 16-jährige Gabriel Romero wartet in der Herberge mit seiner Schwester, seinem Schwager und deren Kind auf ihr Visum. Kaum hatten sie den Rio Suchiate hinter sich gelassen, wurden sie überfallen.

Gabriel Romero wartet in Tapachula auf sein Visum.© Wolf-Dieter Vogel

"Migrationsbeamte hatten uns eingekesselt", erzählt er. "Deshalb sind wir geflüchtet. Auf einer Pferdekoppel kamen plötzlich zwei Jungs mit Macheten. Sie überfielen uns und nahmen uns alles ab, was wir hatten: die Schuhe, die Kleidung und unser ganzes Geld."

Migranten sind jetzt illegal, kriminell

Im Herbst 2018 gab es so etwas nicht, man hat sich gegenseitig geschützt. Als die Karawane Richtung Norden zieht, bin ich damals mitgelaufen. Es war anstrengend, aber immer wieder gab es Pausen, wie am Fluss Lagertero in der Stadt Arriago, wo sich ganze Familien mit einem Bad erfrischen und an den Ufern eine ausgiebige Rast eingelegen. Niemand muss befürchten, angegriffen zu werden. Sogar die Behörden kooperieren mit den Schutzsuchenden.

Im Oktober 2018 versprach die Karawane Sicherheit und Zusammenhalt.© Wolf-Dieter Vogel

Ein Aktivist erklärt damals den Migranten die Vor- und Nachteile der beiden Routen Richtung Norden. Wie auf einer Vollversammlung wird per Handzeichen abgestimmt, welchen Weg man gemeinsam geht bis zum Ziel: Tijuana, an der US-Grenze. Zu diesem Zeitpunkt hat US-Präsident Donald Trump aber bereits angekündigt, mit Soldaten verhindern zu wollen, dass Migranten in die Vereinigten Staaten einreisen. Ich wundere mich damals schon, wie zuversichtlich die Menschen dennoch auf eine bessere Zukunft in den USA hoffen.

Heute sind die Migranten vor allem vorsichtig. Sie sind nicht mehr der hilfesuchende Nachbar vom letzten Jahr. Sie sind jetzt illegal. Kriminell. Viele sind verzweifelt.

Mehr denn je sind die Migranten darauf angewiesen, dass sie jemand unterstützt. So wie Fray Matías de Córdova vom Menschenrechtszentrum, gleich um die Ecke der Flüchtlingsbehörde , wo Alba Cerrato auf der Straße mit ihren Zwillingen auf ihr Visum wartet.

Eine Traube von Menschen steht vor dem Tor des Zentrums. Viele halten ein weißes Stück Papier in der Hand: den Visumsantrag. Bis zu 200 Hilfesuchende kommen derzeit täglich zu Fray Matías. Mitarbeiter Enrique Vidal steht im Flur wie ein Fels in der Brandung. Aber auch für ihn waren die letzten Wochen zu viel.

Er spricht von einem Kollaps des Migrationssystems: "Wir erleben hier an der Grenze eine Militarisierung. Sicherheitskräfte mit Kriegswaffen nehmen Menschen unter dem Vorwand fest, man wolle sie schützen. Das ist aus zwei Gründen falsch: Zum einen hat diese Präsenz nichts daran geändert, dass kriminelle Banden auf Kosten der Migranten agieren. Zum anderen frage ich mich, wie man behaupten kann, man wolle Menschen schützen, wenn man ganze Familien mit Sturmgewehren bedroht, sie festnimmt und dann abschiebt."

Mexiko übernimmt für Trump die schmutzige Arbeit

Täglich erzählen ihm Schutzsuchende von Überfällen, Kontrollen und von ihrer Angst vor den Uniformierten. Mexiko übernehme die schmutzige Arbeit Trumps, schimpft er und guckt sich den nächsten Visumsantrag an.

Die Hoffnungen der meisten Migranten, die im Oktober 2019 mit der Karawane durch Mexiko zogen, wurden enttäuscht. Viele kamen gar nicht bis zur Grenze, manche hängen bis heute in einer der überfüllten Grenzstädte fest. Aber immer wieder schaffen es auch einige, egal unter welchen Umständen. Wo sind sie?

Die Grenze zu den USA wird in Ciudad Juarez scharf bewacht.© Wolf-Dieter Vogel

Ich mache mich auf den Weg an die US-Grenze – nicht zum ersten Mal. Auf der 3000 Kilometer langen Strecke werden schon immer Migranten ausgeraubt, von der Polizei verfolgt oder von Kriminellen entführt. Doch seit dem Pakt mit der US-Regierung ist die Reise noch schwieriger geworden. Sicherheitskräfte durchsuchen auf der Route Hotels und kontrollieren Straßen und Busbahnhöfe.

Die Folge: Im Juni wurden über 30 Prozent mehr Migranten aus Mexiko in ihre Heimat abgeschoben als im Monat vor der Vereinbarung. Wer an die Nordgrenze kommen will, muss gefährliche Wege suchen. Aber für mich als Reporter mit deutschem Pass gilt das nicht. Ich komme problemlos in die Grenzstadt Ciudad Juárez.

Händler bieten Musik-CDs, billige T-Shirts und Handys an. Es riecht nach gebratenem Fleisch, nach Tacos und frittierten Burritos. Im quirligen Herzen der Millionenstadt sitzt Alejandro, ein 20-jähriger Honduraner, auf dem Vorplatz einer Kirche.

"Ich bin alleine mit dem Zug gekommen", sagt er. "Für einen Schlepper fehlt mir das Geld. Ja, ich habe mein Leben riskiert, ich habe gehungert, es war sehr anstrengend und kalt. Die Bestie eben."

La bestia, die Bestie. Viele reisen wieder mit dem Güterzug, obwohl allseits bekannt ist, wie gefährlich die Fahrt auf den Waggons ist. Manche verlieren Arme oder Beine, weil sie herunterfallen. Andere verletzen sich beim Aufspringen auf den Zug. Immer wieder wird die Bestie von Kriminellen überfallen.

Tausende hängen in den Grenzstädten fest

Alejandro hat es überlebt. Aber er fühlt sich hier nicht sicher. Er schläft mal unter einem Verkaufsstand, mal vor der Kirche. Ciudad Juárez ist eine extrem gefährliche Stadt, kriminelle Banden haben das Sagen. Der Honduraner würde gerne bald in die USA einreisen, aber erst einmal muss er auf die Anhörung vor der US-Einwanderungsbehörde warten.

Alejandro ist skeptisch: "Bis jetzt weiß ich nicht, wie das laufen soll. Die Idee ist, auf den Termin zu warten. Wenn Gott will, wird mein Fall positiv beschieden und sie lassen mich auf die andere Seite. Es ist sehr schwierig, aber für Gott ist nichts schwierig. Mal sehen, was Donald Trump sagt. Ob er will, dass wir bleiben oder ob er uns nach Honduras zurückschickt. Wahrscheinlich schickt er uns zurück."

Mexiko hat sich bereit erklärt, Menschen aufzunehmen, bis die US-Behörden über deren Asylantrag entschieden haben. Tausende hängen deshalb auf unabsehbare Zeit an der Nordgrenze fest. Allein in Ciudad Juárez sind es Ende Juni 5500. Zu den Migranten aus Mittelamerika kommen noch die Kubaner, die über den Umweg Mexiko auf eine Einreise in die USA warten.

Carlos Wilmer Salinas hat es mit seiner Familie von El Salvador bis an die Grenze geschafft.© Wolf-Dieter Vogel

In Ciudad Juárez, wie auch in den anderen Grenzstädten, sind die Herbergen völlig überlastet. Eine methodistische Kirche in einem Randbezirk der Stadt hat etwa 100 Migranten aufgenommen, der Salvadorianer Carlos Wilmer Salinas ist darunter. Er ist mit seiner Familie seit Mitte Juni in der Unterkunft. Mit Schleppern sind sie an die Nordgrenze gekommen.

"Sie bestimmen, wie die Sache läuft", sagt er. "Sie erklären dir, wo du einzusteigen hast, und dann musst du das tun. Sie hatten einen Lastwagen, da saßen wir drauf. Den ganzen Tag in der Sonne, von morgens um drei bis nachmittags um fünf."

Salinas spricht leise, in kurzen Sätzen. Auf seinem Schoß sitzt seine sieben Monate alte Tochter. Er wirkt abgekämpft, müde. Beinahe hätten sie es geschafft. Doch die Schlepper haben sie plötzlich alleine gelassen. Hinter der Grenze wurden sie von US-Beamten gestoppt und festgenommen. Fünf Tage saßen sie getrennt hinter Gittern: seine Frau mit den Kindern und er alleine.

Festgenommen, inhaftiert und abgeschoben

"Die Kinder wurden schlecht behandelt", erzählt er. "Sie waren eingeschlossen in einer Zelle, in die kein Sonnenstrahl reinkam."

Dann wurden sie nach Mexiko abgeschoben. 15.000 Dollar hat Salinas den Schleppern insgesamt bezahlt. Und nun? Am 23. Dezember hat er eine Anhörung bei den US-Behörden. In einem halben Jahr.

Wie sollen sie so lange in Ciudad Juárez aushalten, fragt er sich: "Hier verdient man verdammt wenig. Das reicht nicht zum Leben. Hier ist es auch alles nur eine Plage."

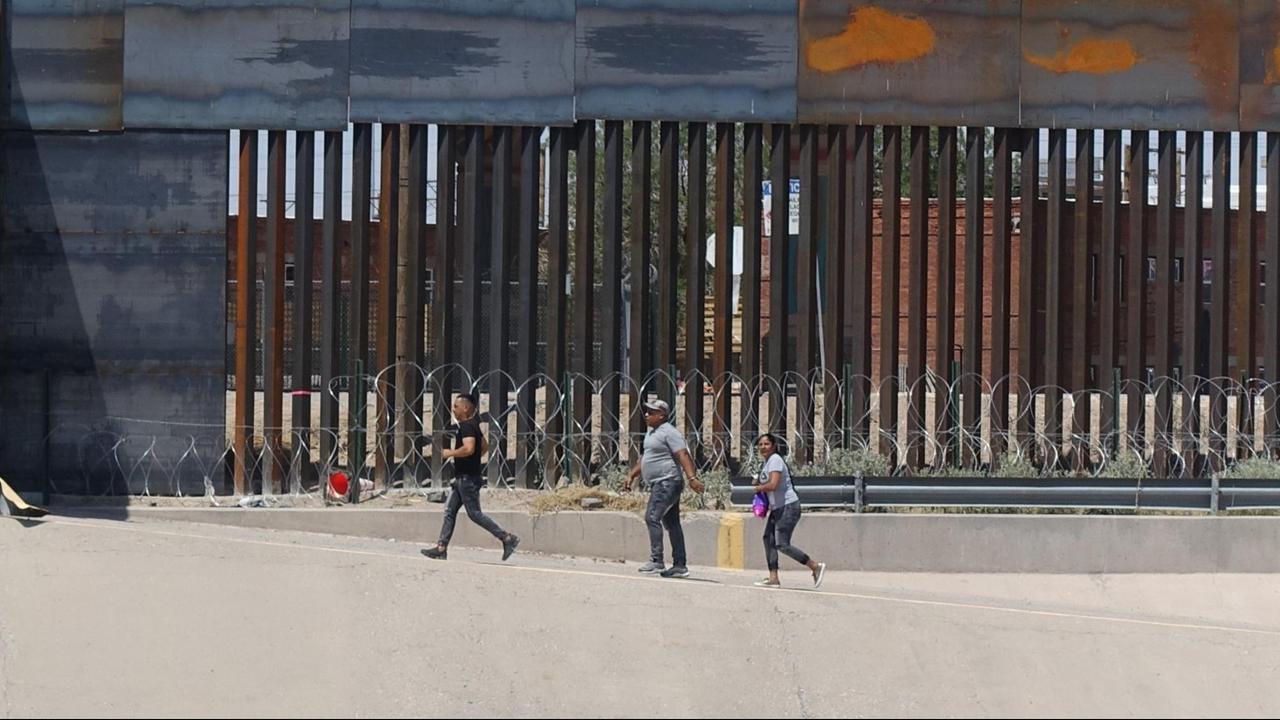

Migranten am Grenzzaun in Ciudad Juárez© Wolf-Dieter Vogel

Bis zu einem Jahr müssen die Migranten warten, bis über ihren Antrag entschieden wird. Das erzählt der Methodistenprediger Juan Fierro García, der sich in der Kirche für all seine Schützlinge zuständig erklärt: "Das ist sehr lang und sehr kostspielig. Die Leute sind entmutigt. Manche wollen zurückkehren, andere arbeiten. Aber bisher gibt es dafür keine Erlaubnis."

15.000 Nationalgardisten sichern die Grenze

Mittlerweile hat die mexikanische Regierung Arbeitsgenehmigungen und Jobs angeboten. Aber eine Lösung sei das auch nicht, erklärt Pfarrer García, der seit Jahren seine Pforten für die Migranten geöffnet hat. Zumal nur die wenigsten letztlich als Asylsuchende akzeptiert werden.

"Viele wollen in die USA, weil ihre Angehörige dort sind", sagt er. "Sie haben nun versucht, legal dorthin zu kommen und sich bei den US-Migrationsbehörden gemeldet. Wenn sie dann aber erleben, wie ihre Versuche vereitelt und die Wege geschlossen werden, verzweifeln sie und versuchen, wieder anders die Grenze zu überqueren. Das ist sehr schwierig, zumal wir jetzt die Nationalgarde hier haben."

15.000 Nationalgardisten stehen derzeit an der Nordgrenze. Am betonierten Flussbett des Rio Bravo patrouilliert eine Einheit mit Sturmgewehren und in Tarnanzügen. Die Männer bewegen sich entlang des Metallzauns, der die mexikanischen Stadt Ciudad Juárez vom US-amerikanischen El Paso trennt.

Beobachtet von den Nationalgardisten laufen vereinzelt Männer und Frauen den Fluss entlang. Allein die Präsenz der Uniformierten führt dazu, dass die meisten Migranten neue Wege suchen - weit abseits der Stadt. Das ist gefährlich. Manche verdursten hier in der Wüste, andere ertrinken im Rio Bravo. Allein im ersten Halbjahr 2019 starben nach UN-Angaben 343 Erwachsene und 14 Kinder. Wegen der Präsenz der Nationalgarde wird sich die Zahl womöglich noch erhöhen.

Manche schaffen es doch, aber wo sind sie?

Aber manche schaffen es eben doch. Und die will ich zum Ende meiner Reise treffen. So wie Tausende Mexikaner, die täglich zur Arbeit nach El Paso gehen, stelle ich mich in die Schlange auf der Santa-Fe-Brücke. Meter für Meter geht es voran. Das Dach des Fußweges spendet in der Hitze etwas Schatten, auf der Straße staut sich der Verkehr, es stinkt nach Autoabgasen.

Ich komme mit meinem EU-Pass problemlos auf die andere Seite. Aber dann ist Schluss. Einen Migranten, der es geschafft hat und in El Paso geblieben ist, den finde ich nicht. Niemand bleibt hier, wird mir gesagt, jeder reist weiter – zu Freunden oder Angehörigen in San Antonio, Miami oder Los Angeles. Und nun?

Ich rufe meine Kollegin in Los Angeles an. Vielleicht kann sie übernehmen? Sie sagt sofort zu.

Der "Korridor der Hoffnung" soll den Gestrandeten Mut machen.© Kerstin Zilm

Natürlich will ich das machen. Gleich am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg und suche Asylbewerber, die den Weg in die USA geschafft haben. Ich lande auf dem Flachdach eines zweistöckigen ehemaligen Gerichtsgebäudes in San Diego, etwa 20 Kilometer nördlich von der Grenze nach Mexiko.

Ehrenamtliche Helfer haben es mit bunten Gartenmöbeln, Sonnenschirmen und Wandgemälden in einen Treffpunkt für gerade angekommene Migranten verwandelt. Zeitweise kamen 200 Menschen pro Tag. Seit Anfang Juni sind es nur ein paar Dutzend pro Woche. Warum, sagen die Immigrationsbehörden nicht. Wahrscheinlich ist, dass wegen der neuen Gesetze mehr Asylbewerber in Mexiko bleiben.

Es ist vier Uhr nachmittags, Zeit für die Snackausgabe: Bananen. Etwa zehn Männer, Frauen und Kinder stellen sich an.

Die Leiterin des Hilfsprogramms, Dana Toppel vom Jewish Family Service - grauer Anzug, Brille, schulterlanges dunkelblondes Haar - zeigt zu einem kleinen Häuschen auf dem Dach. Davor liefern Busse der US-Einwanderungsbehörden inzwischen die Asylbewerber ab.

Im Oktober sah alles sehr anders aus, erklärt Toppel: "Wir bekamen Anrufe bei unserer Hotline, dass Familien, Mütter, und Kleinkinder an der Bushaltestelle ausgesetzt wurden. Sie wurden zu allen Tages- und Nachtzeiten auf die Straße entlassen, ohne zu wissen wohin sie gehen konnten. Mit anderen Organisationen haben wir ein Netzwerk gegründet und Unterkünfte gesucht. Seit März sind wir hier, es ist unser sechster Standort."

Fußfesseln für Neuankömmlinge

Vom Flachdach gehen wir hinunter zu den Unterkünften. Die Wände im steilen Treppenhaus sind voller Bilder und Briefe, die Neuankömmlinge willkommen heißen. "This is the hallway of hope", erklärt Toppel.

Vom Korridor der Hoffnung führt ein Labyrinth aus langen Gängen zur kostenlosen ärztlichen Untersuchung im ehemaligen Gerichts-Warteraum, zu Essens- und Kleidungsausgaben in ehemaligen Gerichtssälen, zum Aufnahmezentrum im ehemaligen Besprechungsraum für Scheidungsfälle.

Rosa ist aus Guatemala und derzeit die einzige Asylbewerberin bei der Beratung. Die langen schwarzen Haare noch nass von der Dusche sitzt sie in Jeans und blau weiß gestreiftem T-Shirt an einem der Plastik-Klapptische. Sie hat eine Fußfessel um den linken Knöchel. Die hat sie im Aufnahmezentrum der Immigrationsbehörde bekommen, damit sie nicht unbemerkt im Untergrund verschwinden kann.

Rosa ist nicht ihr richtiger Name. Den will sie aus Angst vor Verfolgung nicht nennen.

Sachbearbeiter Gilberto Mercado erklärt ihr die nächsten Schritte im Asylprozess: "Um von den Behörden entlassen zu werden, müssen sie jemanden in den USA kennen, der ihnen hilft. Wir lassen sie mit dieser Person telefonieren und erklären, dass sie Geld brauchen für ein Bus- oder Flugticket. Wenn sie das nicht haben, helfen wir ihnen dabei, zu ihren Verwandten zu kommen."

Gottvertrauen ist alles, was hilft

Rosa hat gerade mit ihrer Nichte in Houston telefoniert. Morgen werden sie und ihre zwei Töchter, zehn und elf Jahre alt, mit dem Bus zur Familie fahren: "Ich freue mich darauf, auszuruhen. Es war eine lange Reise durch Mexiko mit dem Bus. Unterwegs musste ich arbeiten, weil ich kein Geld mehr hatte, dann ging es weiter mit Bussen bis zur Grenze. "

In der Wüste zwischen Mexiko und den USA haben sie mit anderen Migranten zu Fuß die Grenze nach Texas überquert und sich dort den Behörden gestellt.

"Vier Tage waren wir in Houston im Aufnahmelager", erzählt sie. "Dann vier Tage in San Diego, bevor ich hier her gekommen bin."

Von der Vergangenheit will Rosa mir nicht viel erzählen, nur dass sie in Guatemala von ihrem geringen Lohn mehr als die Hälfte an Gangmitglieder abgeben musste, dass diese drohten, sie und ihre Töchter zu schlagen, und Schlimmeres zu tun. Rosa möchte zurück zu den Mädchen, die im Spielraum auf sie warten. Ich dränge sie nicht, mir mehr zu erzählen.

In einem Monat hat Rosa in Houston ihren Gerichtstermin, sagt Gilberto. Dort muss sie ihren Antrag auf Asyl verteidigen. Nach dem freundlichen Empfang im Hilfszentrum ist sie voller Hoffnung: "Ich bete, dass Gott mich auf einen guten Weg führt und mir Kraft gibt, damit ich meinen Töchtern Kleidung, Bildung und alles was sie brauchen geben kann."

Ich muss Rosa nicht sagen, dass sich die Aussichten auf Asyl für sie und ihre Töchter deutlich verringert haben, weil die US-Regierung die Gesetze ständig verschärft. Es tut für Rosa nichts zur Sache, dass Donald Trump keine Leute wie sie im Land haben will. Rosa ist, wie all die anderen, die auf dem Weg sind, nicht aus Abenteuerlust unterwegs. Sie hat keine Alternative.