Streiten als Selbstzweck?

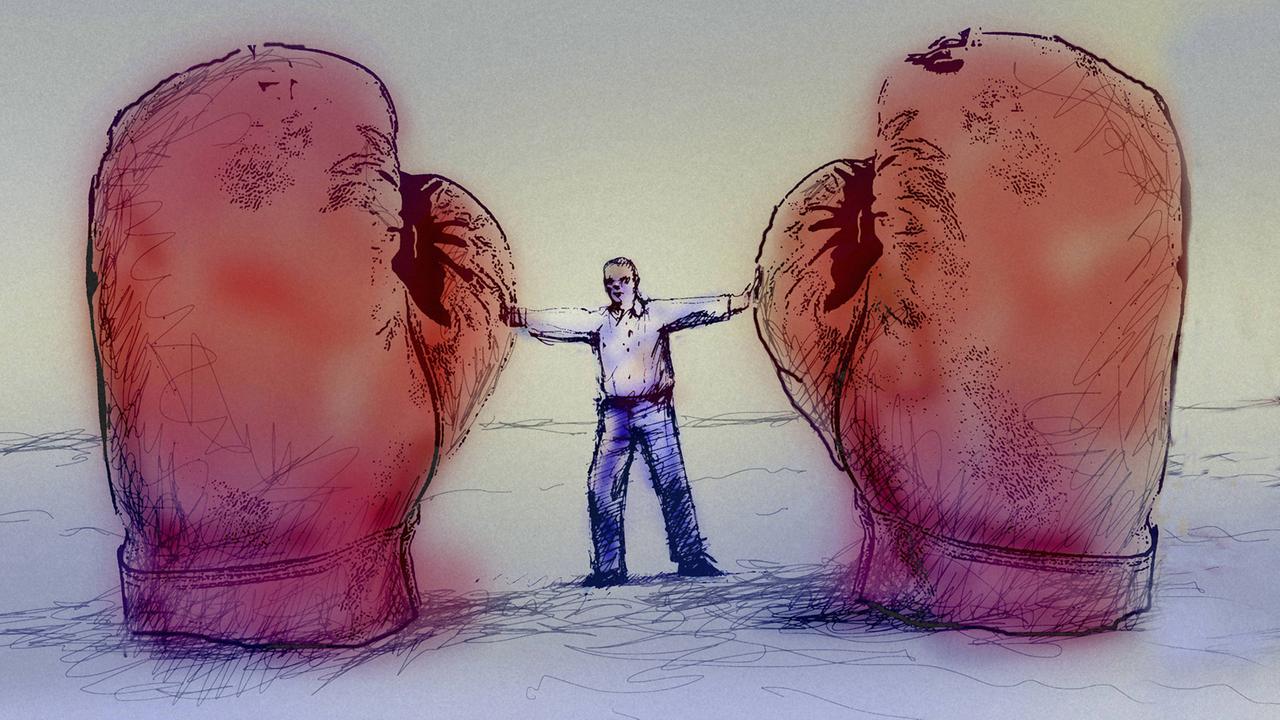

Die Tumulte auf der Frankfurter Buchmesse, bei denen Neurechte und Linke aufeinandertrafen, haben eine neue Diskussion über die Grenzen von Debatten entfacht. Sollten wir auch mit denen reden, die ideologisch ganz weit rechts stehen? Zwei Redakteure, zwei Meinungen.

Von Thorsten Jantschek

Liest man die Facebook-Kommentare zum Beitrag "Hört zu!" von Svenja Flaßpöhler, so wird ein Argument immer wieder vorgebracht: Mit Rechten kann man nicht oder sollte man nicht argumentieren. Und das sind eigentlich schon zwei Argumente. Abgesehen davon, dass das erste – man kann nicht mit Rechten argumentieren – natürlich faktisch schon deshalb nicht stimmt, weil sonst die Rechten untereinander ja auch nicht diskutieren und argumentieren könnten.

Ideologische Verfestigungen

Aber natürlich steckt in dem normativ aufgeladenen Argument, man kann und sollte nicht mit Rechten argumentieren, eine bedenkenswerte und nicht unbegründete Diagnose: Rechte sind nicht offen für Argumente, die ihre Grundpositionen in Frage stellen. Sie sind ideologisch verfestigt, wollen eigentlich ein ganz anderes Land, eine andere Gesellschaft, andere Werte. – Ja, so zeigen sie sich, auch auf der Buchmesse, auf der die Auseinandersetzungen jüngst kulminierten.

Tatsächlich ist Jürgen Habermas' Rede vom "zwanglosen Zwang des besseren Arguments" im Blick auf die realen Auseinandersetzungen oder die so genannte Debattenkultur derzeit ein ziemlich weit hergeholtes Diktum aus dem Fundus der Konsensdemokratie, die wir – so scheint es – glücklicherweise so langsam zu verlassen bereit sind und damit auch der Meinung den Rücken kehren, dass am Grund ideologischen Streits in Wahrheit Verständnisfragen ruhen.

Das ist nicht so.

Denn wenn man derzeit versteht, was von der AfD oder den Identitären gewollt wird, weiß man umso besser, dass es das zu "bekämpfen" gilt, auch wenn man die Akteure mit Argumenten kaum erreicht, ihre Überzeugungen mit Gründen mutmaßlich nicht verändern wird.

Den Diskurs zu verweigern ist unklug

Aber ist diese Diagnose ein guter Grund, auf der Buchmesse Veranstaltungen zu stören, lautstark und handgreiflich zu protestieren? Oder wie es in einem Eintrag zur Debatte hieß: "Es geht längst darum, Demokratie und weltoffene Gesellschaft zu verteidigen. Ohne Gewalt, aber so laut es geht." Oder in einem anderen wird zum "konsequenten Ächten braunen Gedankenguts" aufgefordert.

Ich glaube, dass es überaus unklug ist, den Diskurs zu verweigern. Selbst dann, wenn Orte wie die Buchmesse für antidemokratische Strategien oder Inszenierungen, die darauf abzielen, sich zum Opfer der "vermeintlich" liberalen Gesellschaft zu machen, instrumentalisiert werden, um bei der eigenen Klientel zu punkten.

Es ist trotzdem unklug. Als Rudi Dutschke im Januar 1968 auf einem Lautsprecherwagen in einer Diskussion mit dem Soziologen und damaligen FDP-Politiker Ralf Dahrendorf diesen und das beliebte "System" angriff und von den "Fachidioten der Politik" sprach, entgegnete Dahrendorf, es gebe eben auch "Protestidioten, die eine Diskussion von Anbeginn an unterdrückten und irrationale Töne bevorzugten, die man sonst nur bei den Rechtsradikalen höre."

Preisgabe demokratisch-liberaler Werte

Warum darf man sich aber selbst nicht zu einem Protestidioten machen? Warum ist das unklug?

Meine Antwort lautet, weil man damit die Werte einer demokratischen, liberalen Öffentlichkeit preisgibt, ja die im Kern einer deliberativen Demokratie ruhenden diskursiven, diskutierenden und streitenden Verfahren, den Austausch von Argumenten oder wenigstens von Standpunkten preisgibt. Und zwar, das ist mein eigentliches Argument, nicht unbedingt gegenüber nicht erreichbaren Neuen Rechten, sondern gegenüber der liberalen Öffentlichkeit selbst, gegenüber denen, die seit der Aufklärung davon überzeugt sind, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt von Toleranz, individuellen Freiheiten und Anerkennung, von Gerechtigkeit und Solidarität nur über den diskutierenden Streit mit Gegnern und nicht der aus der Konfrontation mit Feinden geben kann.

Für eine selbstbewusste Öffentlichkeit

Streiten ist in dieser Form von Öffentlichkeit ein Selbstzweck. Deshalb ist es zuweilen sinnvoll, selbst wahrgenommene Feinde zu diskursiven Gegnern zu erklären, schon deshalb, weil es zu demonstrieren gilt, dass diese liberale Öffentlichkeit arrogant und selbstbewusst genug ist, ihre Standards nicht wegen einiger rechter Intellektueller oder einiger Kleinverlage aufzugeben, zumindest so lange ihre Äußerungen von dem in der Verfassung garantierten Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind.

Es mag also arrogant klingen, keinen Millimeter von den Standards einer liberalen, die Freiheit des Worts gegenüber allen Seiten verteidigenden liberalen Öffentlichkeit abzuweichen, selbst Äußerungen zuzulassen, die auf die Abschaffung oder die Einschränkung einer solchen Öffentlichkeit zielen.

Keine naive Position

Blauäugig oder naiv – wie einige der Facebook-User das nannten – ist eine solche Haltung jedenfalls nicht. Der Aufklärer Denis Diderot zeigte sich erstaunt darüber, dass sich ausgerechnet eine solche "arrogante" Zivilisation am weitesten offen zeigte für Selbstkritik.

Und die Fähigkeiten zum demokratischen Umgang mit Kritikern und zur Selbstkritik wären die letzten, die ich im Blick auf eine sich immer deutlicher artikulierende Neue Rechte bereit wäre aufzugeben.

Die Grenzen des Zuhörens

Von Matthias Dell

Am 4. November 1989 versucht das ZK- und Politbüro-Mitglied Günter Schabowski bei der von Künstlern und Kulturschaffenden organisierten Demonstration am Berliner Alexanderplatz zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Er hält eine Rede, die der unruhigen Versammlung suggerieren soll, dass die Partei- und Staatsführung der DDR Fehler erkannt hat und um Besserung bemüht ist.

Aber die Menschen haben keine Lust mehr, sie pfeifen und buhen, so dass sich einer der namenlosen Organisatoren bemüßigt fühlt, für den "Dialog" zu werben, wie es damals hieß. Er tritt an das Mikrofon, das doch eigentlich gerade Schabowski gehört, und sagt: "Ich bitte die Versammelten ... hört zu und reagiert dann, hört zu!"

"Hört zu!" als schlichte Aufforderung

Dieses "Hört zu!" kann ich verstehen. Es ist der rührende Versuch, für den gerade erst entdeckten "Dialog" zu werben, ein Zeichen des Anstands von Menschen, die gerade dabei sind, ihren Mut zu erkennen, eine Sprache zu finden und die das ernst meinen mit dem "Dialog" – die die Sensation, dass der bis dato allmächtige Staat plötzlich nicht mehr in Parolen und Phrasen zu ihnen spricht, selbst noch gar nicht fassen können.

Das "Hört zu!" ist darüberhinaus ein Ausdruck der Demütigung: Der mächtige Mann muss sich von einem Irgendjemand zur Seite schieben lassen, damit der für ihn Respekt einfordert. Deshalb ist das "Hört zu!" in diesem Moment schon anachronistisch: Die vorsichtig geäußerte Einsicht Schabowskis kommt zu spät, fünf Tage später wird er die Mauer öffnen und die DDR ist Geschichte. Das alles steckt in diesem "Hört zu!", so komplex kann ein "Hört zu!" sein.

Das "Hört zu!", das die zentrale Aufforderung von Svenja Flaßpöhlers Buchmessenkommentar ist, ist leider viel schlichter. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Bedingungen, unter denen es gefordert wird, in dem Bericht nur einseitig oder gar nicht reflektiert werden. Eine kalkulierte Inszenierung des neurechten Antaios-Verlags am Besucher-Tag der Frankfurter Buchmesse fährt die prominentesten Reizfiguren aus dem Verlagsumfeld auf: den großen Verschwuler Akif Pirinçci und den menschenverachtenden Ausbreitungstyp Björn Höcke – aber im Bericht der Kollegin klingt das, als hätte da irgendein neuer Verlag die Vorschauen und Infoblätter ausgelegt, die man sich interessiert anschauen wolle. Zur Erinnerung:

Den Antaios-Verlag gibt es seit 17 Jahren, sein Gründer ist seit über 20 Jahren publizistisch aktiv.

Was soll überhaupt gehört werden?

Sonja Zekri hat in der Süddeutschen Zeitung die gedankliche Gegenprobe zum inszenierten Bohei gemacht:

"Wenn der rechte Antaios-Stand in Frankfurt sein Defilee von Figuren wie dem Schriftsteller Akif Pirinçci oder dem AfD-Rechtsausleger Björn Höcke erschütterungsfrei über die Bühne gebracht hätte, wäre das von irgendjemand, geschweige denn einem der rechten Wortführer und Wortverdreher als Sieg der Meinungsfreiheit anerkannt worden? Hätte sich Antaios-Leiter Götz Kubitschek bedankt für die Fairness, wären sie in Erklärungsnöte geraten, weil die Antifa sie nicht niedergebrüllt hätte? Kaum."

Aber in Flaßpöhlers Bericht wirkt es, als wären ein paar harmlose Diskurs-Aficionados von Linken, die sich "extrem" verhalten (was immer das für eine Kategorie sein soll), beim Vortrag des Verlagsprogramms gestört worden. Dabei gibt es andere Berichte von der Veranstaltung, in denen die Lage weniger übersichtlich beschrieben wird:

"Junge Männer springen den Demonstranten in den Rücken und zerren an den Plakaten. Einer beginnt zu skandieren 'Jeder hasst die Antifa'. Sofort stimmt die Masse mit ein, auch ältere Besucher der Veranstaltung rufen mit. Innerhalb kürzester Zeit bringt dies die Stimmung zum Kippen. Die Demonstranten werden nun aus allen Richtungen geschubst und geschlagen. Später berichten die Aktivisten, sie seien am Hals gepackt und angespuckt worden. Die Plakate sind nach wenigen Minuten zerrissen."

Zum anderen ist das "Hört zu!" schlicht, weil überhaupt nicht klar wird, was da gehört werden soll. Fürs "Verstehen wollen", um das es der Kollegin geht, müssen ein paar Hannah-Arendt-Zitate herhalten, dabei sind die so allgemein, dass man sich fragt, warum es nicht auch Goethe ("Es hört doch jeder nur, was er versteht"), Marie Curie ("Man braucht nicht im Leben zu fürchten, man muss alles nur verstehen") oder Hitchcock ("Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, dass seine Frau nicht gesagt hat") getan hätten.

Menschenverachtendes Geschwurbel vom Antaios-Verlag

"Mit Rechten reden", wie der Titel eines neuen Buchs heißt, liefert den Slogan für die große aktuelle Aufregung eines geschichtsvergessenen Medienbetriebs. Mir ist die – und ich meine das gar nicht klugscheißerisch, sondern ratlos – völlig unverständlich. Man kann das begriffseskalierende, präpotente, menschenverachtende Geschwurbel doch bis zum Erbrechen lesen, das der Antaios-Verlag verbreitet.

Wieso müssen dafür reihenweise Journalisten zum Hausbesuch nach Steigra fahren (in das "Rittergut Schnellroda", wie sie, die Selbststilisierung des Hausherrn unreflektiert übernehmend, das Gebäude nennen), um sich dort Ziegenkäse auftischen zu lassen und Hölderlin-Ausgaben zu bestaunen?

Was ist das für eine eigenartige Faszination für Nazis, wo man doch aus der Geschichte lernen könnte, dass schon das Bürgertum der Dreißiger-Jahre denen auf den Leim gegangen ist oder Joachim Fest (der in seiner Autobiografie das Nicht-Mitmachen seines Vaters gelobt hat – eine edle Sozialisation, die bis zu Fests Sohn, der heute Rassismen für die AfD raushaut, aber leider schon nicht gereicht hat), als er sich mit Hitlers Rüstungsminister Albert Speer schmückte?

Woher kommt die elitistische Sehnsucht, sich mit Rechtsextremen auseinandersetzen zu wollen, nur weil die karierte Hemden tragen, Ziegenkäse selber machen und nicht rülpsen?

Die Neue Rechte will nicht reden

Denn Leute wie Kubitschek wollen nicht reden, nicht streiten, nicht argumentieren. Die geben nicht klein bei, wenn sie an die Wand des "zwanglosen Zwangs des besseren Arguments" (Habermas) laufen. Die haben ihren Gramsci gelesen, denen geht es um die Eroberung von gesellschaftlichen Räumen. Wie man am Beispiel des Buchmessentumults mustergültig sehen kann.

Mag sein, dass der Protest von Demonstranten dagegen hilflos wirkt, weil er auch nur in der Inszenierung aufgeht. Aber wir Journalisten haben genauso unseren Anteil daran, wenn unsere merkwürdige Angstlust im Umgang mit den Neurechten (auch so ein schwachsinniger, aber erstaunlich wirksamer Umetikettierungsbegriff) uns Objektivität und Liberalität sagen lässt, wo Grenzziehungen und kühle Analyse geboten wären.

Flaßpöhler schreibt über ihre Motivation, zuhören zu wollen: "Ich selbst war gekommen, weil ich begreifen wollte, warum sich eine Frau, die über Kant promoviert hat und mit einem linken Intellektuellen verheiratet ist, vor zwei Jahren der Identitären Bewegung angeschlossen hat."

In anderen Fällen wäre Empathie angebrachter

Mir kommen die Tränen, weil mir tausend andere Fälle einfallen würden, in denen mir solche Empathie angebrachter erschien. Warum wollen wir vom Trikont-Verleger Achim Bergmann nicht wissen, wie das war, als ihn ein Nazi auf der Buchmesse niedergeschlagen hat, der offensichtlich nicht so viel auf die Meinungsfreiheit hält, von der man sich beim Ziegenkäsemachen in Steigra doch permanent ausgeschlossen fühlt?

Warum haben wir uns nicht für Pinar Kilic und ihre Tochter Deniz interessiert, als Ehemann und Vater Habil als viertes Opfer der Ceska-Mordserie sterben musste? Warum kennen die meisten von uns heute noch nicht einmal seinen Namen? Warum hören wir nicht der afrodeutschen Kritik an Immanuel Kants Rassismen zu? Vor solchen Fragen wird unsere eigene mediale Blindheit offensichtlich.

Der bitterste Witz aus Perspektive von uns öffentlich-rechtlichen Journalisten an der ganzen Neurechten-Faszination ist freilich: Die hassen uns. Die wollen uns abschaffen. Die "Zwangsgebühren" sind nach dem Rassismus der größte Hit im Programm von Antaios, der AfD und ihren Verbündeten.

Und man muss keine promovierte Geistesgröße sein, um den Grund dafür zu verstehen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nach den Erfahrungen der NS-Zeit gegründet worden, um etwas zu ermöglichen, was Nazis (wie auch immer sie sich nennen und kleiden) stört: eine pluralistische Unabhängigkeit medialer Berichterstattung. Wir sollten sie nicht unreflektiert verscherbeln.