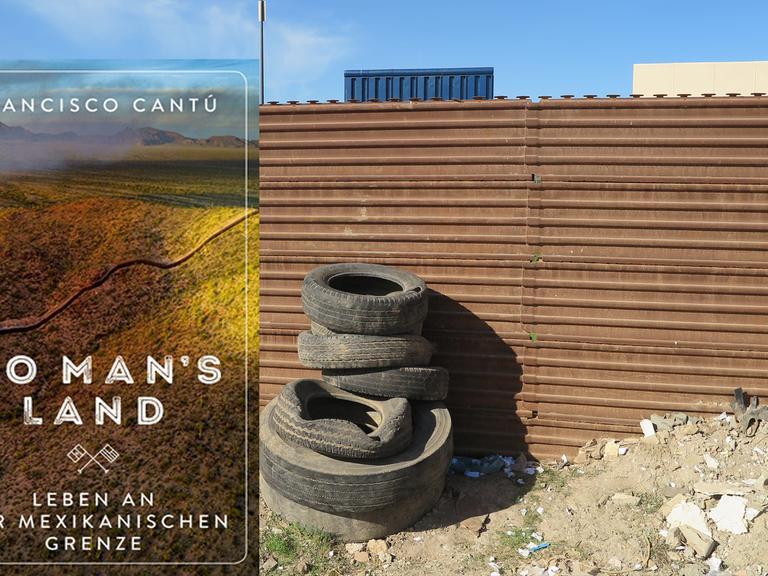

Francisco Cantú: No Man’s Land. Leben an der mexikanischen Grenze, Aus dem Englischen von Matthias Fienbork, Hanser-Verlag, 240 Seiten, 22 Euro

Wie die Literatur das mexikanische Drama aufarbeitet

Die Gewalt gehört in Mexiko seit Langem zum Alltag. Im ersten Halbjahr 2018 wurden rund 16.000 Menschen ermordet. Mexikanische und auch deutsche Autoren und Autorinnen setzen sich in neuen Büchern mit der schwierigen Situation auseinander.

Joachim Scholl: Wie reagiert die mexikanische Literatur auf diesen Zustand? Beginnen wir mit dem Reportage-Band "No Man’s Land. Leben an der mexikanischen Grenze" von Francisco Cantú.

Das Buch von Francisco Cantú ist die Geschichte eines Mannes, der als US-Grenzschützer jahrelang Einwanderer verfolgt hat – obwohl er selbst mexikanische Vorfahren hat.© picture alliance / dpa / Mike Nelson & Carl Hanser Verlag

Peter Schumann: Die Vita des Autors verspricht etwas Besonderes: Er ist mexikanischen Ursprungs, in den USA geboren, ein American-Mexican. Er war Politologie-Student, hat sich dann der US-Border Patrol, der berüchtigten Grenzpolizei, angeschlossen, um deren Aktivitäten von innen kennenzulernen, und ist heute Aktivist, das heißt, er hilft illegalen Einwanderern.

Ich dachte zunächst: schon wieder dieses ausgelatschte Thema, das wir aus vielen TV-Reportagen, Dokumentar- und Spielfilmen kennen. Und ich habe erst mal in das Buch hineingeblättert, um festzustellen, was das nun wieder ist. Und habe mich sofort festgelesen, was auch nicht alle Tage vorkommt.

Francisco Cantú beschreibt in Form von Reportagen und sozusagen aus der US-amerikanischen Innensicht die menschlichen Tragödien, die sich Tag und Nacht an der Grenze zu Mexiko abspielen. Es gelingt ihm, mit einfachen literarischen Mitteln die Perspektive der Opfer einzunehmen, obwohl er zu denen gehört, die sie verhaften und die sie deportieren müssen, die sie aber auch nicht selten vor dem sicheren Tod in der Wüste retten.

Joachim Scholl: Worin liegt denn die besondere Qualität des Buches?

Schumann: In der Innensicht und seiner literarischen Umsetzung. Da schreibt kein Reporter, der diese Grenzer mal 14 Tage begleitet hat, sondern jemand, der den Job von der Pike auf gelernt und 4 Jahre ausgeübt und auch erlitten hat.

Zwiespalt zwischen Helfer und Täter

Er vermag durch die persönliche Art seiner Darstellung aus vielen mitunter bekannten Details ein glaubhaftes Bild sowohl der menschlichen Tragödien unter den Migranten als auch des harten Dienstes der Border Patrols zu entfalten, die ja Helfer und Täter sind. Diesen Zwiespalt arbeitet er sehr scharf heraus. Er beschreibt auch, dass viele von diesen Grenzpolizisten menschlich abgestumpft ihren Dienst verrichten, dass sie die Wasserflaschen zerstören, die Hilfsorganisationen in der Wüste ausgelegt haben, damit die Migranten nicht vor Durst krepieren.

Das sind aber keineswegs alle Brutalos, wie wir sie aus manchen Filmen und Romanen kennen, sondern oft Menschen mit Skrupeln, die auch ihren Dienst quittieren, weil sie die Konflikte nicht aushalten können.

Scholl: Bleibt die Darstellung auf dieser Ebene?

Schumann: Nein. Francisco Cantú fügt geschickt historische Einschübe hinzu, referiert, wie unglaublich kompliziert die Grenzziehung zwischen den USA und Mexiko verlief, bei der Mexiko die Hälfte seines Staatsgebietes verlor. Es ist insgesamt ein eindrucksvoller Beitrag über das Phänomen Grenze und die unmenschliche Einwanderungspolitik der USA.

Kinder werden wie Tiere zusammengepfercht

Scholl: Gibt es etwas Vergleichbares in der mexikanischen Literatur?

Schumann: Zum Literatur-Festival im nächsten Monat kommt ein Buch heraus, in dem der bei uns durch zwei Romane bekannte Juan Pablo Villalobos Berichte von zehn minderjährigen Jugendlichen aus Mittelamerika veröffentlicht hat.

Der Titel lautet: "Ich hatte einen Traum. Jugendliche Grenzgänger in Amerika." Das sind Kinder, die auf lebensgefährlichen Reisen in die USA gelangt sind, die zu ihren Angehörigen möchten, aber oft wochenlang in Gefängnissen und Auffangzentren darauf warten müssen, ob sie ein Bleiberecht erhalten oder abgeschoben werden.

Juan Pablo Villalobos: Ich hatte eine Traum. Jugendliche Grenzgänger in Amerika, Aus dem Spanischen von Carsten Regling, Berenberg-Verlag, 112 Seiten, 22 Euro

Scholl: Sind das authentische Berichte oder Gespräche mit den Jugendlichen?

Schumann: Der Autor weist ausdrücklich darauf hin, dass dies kein literarischer Text ist. Er hat zum Schutz der Protagonisten die Namen verändert und eine narrative Form gewählt: Die Kinder und Jugendlichen erzählen in der Ich-Person von ihren traumatischen Erlebnissen auf der Reise - und zum Beispiel auch von ihrem Leben im sogenannten "Kühlschrank", in Massenunterkünften, in Zellen, wo sie zu Dutzenden zusammengepfercht werden und manchmal nur wechselweise ihre Beine ausstrecken und schlafen können.

Das hat mich an eine Strafzelle in einem der schlimmsten Gefängnisse in Caracas erinnert, über das ich mal eine Reportage gemacht habe und wo ich Häftlinge gesehen habe, die so eng beieinander stehen mussten, dass sie nicht umfallen konnten. Mit den Kindern in diesen "Kühlschränken" verfahren die Behörden ähnlich. Es ist für sie "die Vorhölle eines kollabierten Rechtssystems" – wie Alberto Arce in einem sehr informativen Nachwort schreibt.

Scholl: Das hört sich nach einem ganz aktuellen Buch zu der von Trump verschärften Abschiebepolitik der USA an, durch die Familien auseinander getrieben, die Kinder von den Eltern brutal getrennt wurden.

Schumann: Die Ursachen sind unterschiedlich, aber viele Kinder, die getrennt wurden, sind in ähnlichen Haftanstalten gelandet. Insofern ist dieses Buch von Juan Pablo Villalobos ein weiteres bewegendes Beispiel über die Folgen der Inhumanität der US-amerikanischen Migrationspolitik.

Die mexikanische Realität: düster und perspektivlos

Scholl: Wir haben bis jetzt über Bücher gesprochen, die die Situation der mittelamerikanischen Flüchtlinge in den USA beschreiben. Nun kommen viele von ihnen zunächst einmal in Mexico an. Haben mexikanische Autoren auch über ihre Situation geschrieben?

Schumann: Natürlich, vor allem ein Schriftsteller, den ich sehr schätze und der gerade ein Stipendium des Berliner Künstlerprogramms angetreten hat: Antonio Ortuño. Er gehört zusammen mit Villalobos zu den wichtigsten mexikanischen Gegenwartsautoren und hat einen Roman, "Die Verbrannten", verfasst. Darin schildert er, wie eine Notunterkunft für mittelamerikanische Flüchtlinge abgefackelt wird und zahlreiche Männer, Frauen und Kinder einen qualvollen Tod finden.

Er verschont den Leser nicht mit Details. Eine junge Sozialarbeiterin soll den Fall aufklären, sie wird aber von Verantwortlichen des Ortes systematisch daran gehindert. Auf mehreren Ebenen schildert Antonio Ortuño eine gnadenlose Geschichte: ein System aus Menschenverachtung, Korruption und Rassismus, in dem Flüchtlinge aus Mittelamerika keine Chance haben - und auch Menschen wie diese Sozialarbeiterin, die ihnen helfen wollen, vertrieben werden. Ein düsterer, perspektivloser Roman, der aber der mexikanischen Realität ganz und gar entspricht.

Antonio Ortuño: Die Verbrannten, Aus dem Spanischen von Nora Haller, Kunstmann Verlag, 206 Seiten, 19,95 Euro

Scholl: Ist seine Perspektive typisch für die mexikanische Gegenwartsliteratur?

Schumann: Also ich kenne keinen mexikanischen Autor und auch keine Autorin, die sich nicht sehr kritisch mit ihrer Gesellschaft auseinander gesetzt hätten. Das kann sich angesichts der Situation in Mexiko niemand leisten, der ernst genommen werden will. Es gibt eine unterschiedliche Schärfe der Kritik und auch eine unterschiedliche Qualität der Literatur, aber es sind stets kritische Auseinandersetzungen.

Die Ethnologin Jeanette Erazo Heufelder war 2017 bei Deutschlandfunk Kultur zu Gast.© Deutschlandradio / Waleczek

Essays von bewundernswerter Genauigkeit

Scholl: Kommen wir noch einmal zurück zur Grenze und zu einer deutschen Autorin. Jeanette Erazo Heufelder ist in den letzten Jahren durch eine Reihe von ungewöhnlichen Büchern bekannt geworden: Ellen Marx, deutsch-jüdische Emigrantin und Mutter von der Plaza de Mayo, Der argentinische Krösus. Kleine Wirtschaftsgeschichte der Frankfurter Schule und Drogenkorridor Mexiko. Der mexikanischen Thematik hat sie sich jetzt erneut angenommen in "Welcome to Borderland". Was unterscheidet dieses Buch von Francisco Cantús "No Man's Land"?

Schumann: Zunächst einmal der Blick von außen und in die historische und politische Tiefe dieser Grenzproblematik. Jeanette Erazo Heufelder hat sich tatsächlich der Mühe unterzogen, ist die 2000 Kilometer lange Grenze zwischen Mexiko und den USA entlanggefahren und hat sie aus der Sicht der studierten Ethnologin untersucht.

Jeanette Erazo Heufelder: Welcome to Boderland. Die US-mexikanische Grenze, Berenberg-Verlag, 160 Seiten, 24 Euro

Scholl: Dafür hat sie einen interessanten Begriff gewählt: die "US-mexikanische" Grenze.

Schumann: Das finde ich geradezu ingeniös. Denn meist wird überhaupt nur von der amerikanischen oder US-amerikanischen Grenze gesprochen oder ganz absurd zwischen der Grenze zwischen Amerika und Mexiko. Die Verkürzung auf den Begriff 'US-mexikanisch' konterkariert verbal den US-amerikanischen Allmachtsanspruch.

Im Übrigen analysiert die Autorin mit bewundernswerter Genauigkeit die Wirren der Entstehungsgeschichte dieser Grenze. Sie zeigt die immensen Unterschiede der Lebensverhältnisse entlang dieses monströsen Bauwerks und der Grenzstädte auf der einen wie auf der anderen Seite. Und sie zeigt – was bei den meisten dieser Darstellungen zu kurz kommt –, dass diese Grenze nicht nur ein Sujet der Politik, der Geografie und der Geschichte ist, sondern auch der Imagination.

Das heißt, sie setzt "der Blutleere des Begriffs 'Grenze' die Biografie einer Landschaft entgegen, aus der die Populärkultur des Westens ihre Mythen bezog" (Zitat aus dem Buch): der Western, Karl May, B. Traven und die heutigen Gewaltfilme von Roberto Rodríguez beispielsweise. Denen widmet sie nicht nur zwei Kapitel, sondern die Kultur fließt eigentlich durch das ganze Buch. Das war schon ihr großes Verdienst bei der literarischen Reportage über den Drogenkorridor Mexiko. Mit diesem eher essayistischen Werk hat sie sich selbst übertroffen.