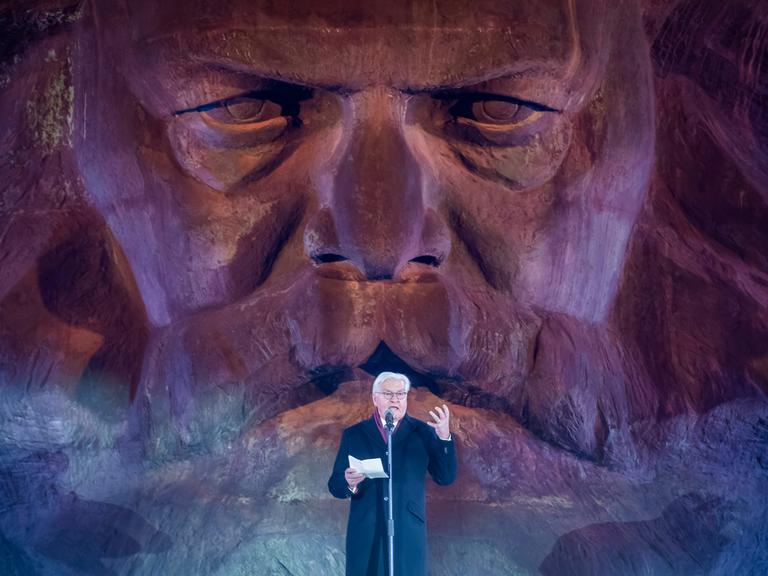

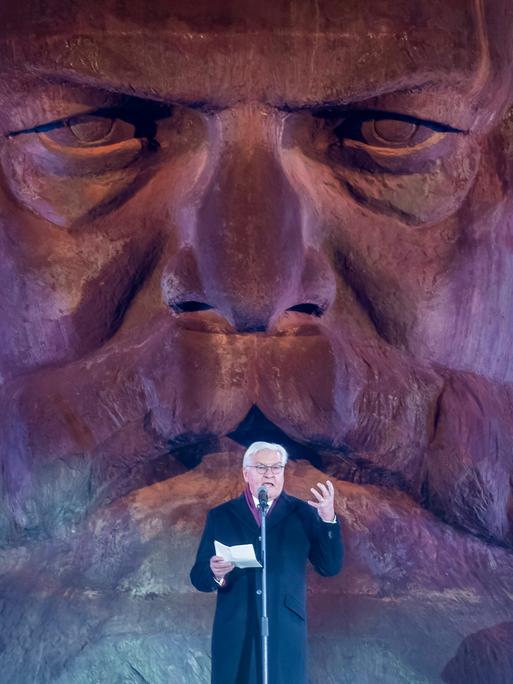

Chemnitz ist nicht Dresden oder München oder Hamburg. Chemnitz ist Chemnitz mit seinen historischen Verwerfungen, mit seinen Abbrüchen, die immer wieder das kulturelle Leben schwer gemacht haben, eine der Städte im Fokus dessen, was wir heute 'neurechte Bewegung' nennen müssen. Und weil Kultur dagegen ein hilfreiches und wirksames Medikament ist, haben wir diesen Titel bekommen.

Mozart und Moderne

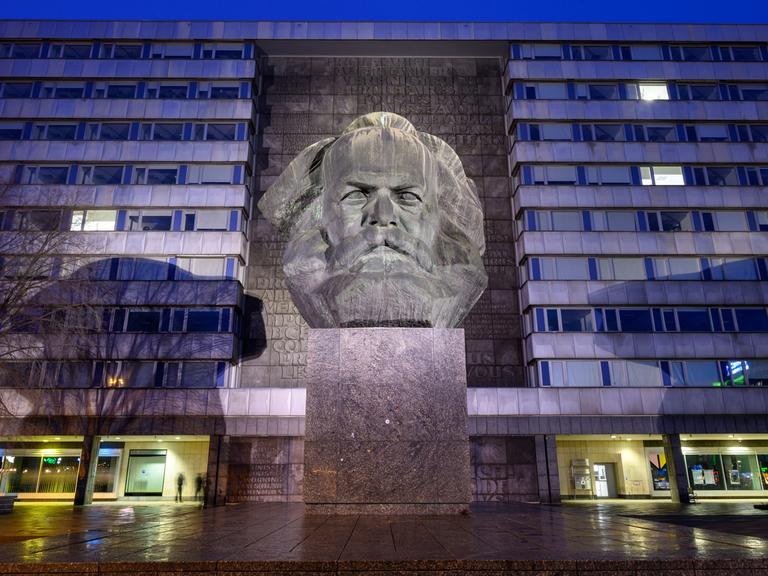

Chemnitz kann im Zuge des Kulturhauptstadt-Jahres auch seine Klassik- und Musikszene feiern. © imago images / HärtelPRESS / Harry Haertel

Wie „klassisch“ klingt Chemnitz?

28:46 Minuten

Chemnitz hat den Ruf einer Industriestadt. Als "sächsisches Manchester" verschrien, ist es aber auch das "sächsische Bayreuth", das auf eine intensive Wagner-Tradition blickt. Und die Stadt hat noch viel mehr klassisch-musikalisch Hochkarätiges zu bieten.

Die Welt blickt momentan auf die Kulturhauptstadt Chemnitz. Und die nutzt die Gelegenheit, ihre musikalische Szene zu präsentieren.

Sebastian Schilling, Vorstandsmitglied der Sächsischen Mozartgesellschaft und Dramaturg des Sächsischen Mozartfests schätzt die Wahl zur Kulturhauptstadt:

Musikleben seit der Renaissance

Es ist wenig bekannt, dass die Stadt eine Musiktradition aufweisen kann, die bis in die Renaissance zurückreicht. Die wahrscheinlich älteste Komposition, die hier entstanden ist, hat Hans-Hermann Schmidt im Zuge seiner Recherchen im Chemnitzer Stadtarchiv gefunden. Er war über vierzig Jahre Geiger in der Robert-Schumann-Philharmonie und ist mittlerweile im Ruhestand:

"Was ich in der Hand habe, sind die 'Hymni ecclesiastici' von Balthasar Crusius von etwa 1590. Crusius war hier Direktor der alten Lateinschule, die damals einen sehr guten Ruf hatte. Das Chemnitzer Musikleben ist ein originär Bürgerliches von Anfang an gewesen, mit dem Zentrum in der Haupt-Stadtkirche St. Jacobi und der Lateinschule nebenan."

Sensationsfund in Chemnitz: Zwei Bach-Briefe

In den Akten des Stadtarchivs befinden sich zwei Originalbriefe mit der Unterschrift Johann Sebastian Bachs: Empfehlungsschreiben für den "Magister der sieben freien Künste" Friedrich Gottlieb Wild und den "Kandidaten beider Rechte" Johann Christian Weyrauch, die sich 1727 und 1730 jeweils um das Kantorat an der Chemnitzer Jakobikirche bewarben.

Anlässlich des Bachjahres 2000 machte das Stadtarchiv diese Briefe im Faksimile und in Textwiedergabe der Öffentlichkeit zugänglich.

Geburtsort eines Beethoven-Lehrers

In der Zeit von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel war die Musik in Chemnitz weniger profiliert, es gab zwar eine Reihe solider Kantoren und Schulmeister, die heute alle vergessen sind.

Erst in der Mozartzeit trat mit Johann Gottlob Neefe, der als Sohn eines Schneiders in der Stadt geboren wurde, eine Persönlichkeit auf den Plan, die als Komponist Anerkennung genossen hat. Er zog nach Bonn, wo er zum entscheidenden Lehrer des jungen Beethoven wurde.

Das Opernhaus als Zentrum bürgerlicher Kultur

Im 19. Jahrhundert gab es in Chemnitz die ersten Opernaufführungen, realisiert durch reisende Ensembles. Dann endlich die Eröffnung eines großzügig gebauten Opernhauses im Jahr 1909. Finanziert wurde es durch das Bürgertum der Stadt, erzählt der langjährige Dramaturg des Hauses Volkmar Leimert.

Die Bürgerlichen waren im wesentlichen die Träger der Kultur, Familien, die die Textilindustrie und den Maschinenbau betrieben. Diese Menschen zeigten sich kunstinteressiert und förderten Musik und Theater wesentlich.

Heute gehört die Oper zum Fünf-Sparten-Theater der Stadt. Seine Inszenierungen genießen deutschlandweite und sogar internationale Aufmerksamkeit.

Das Haus war auch Startrampe für einen Star: An diesem Haus begann Anfang der 1920-er Jahre der Tenor Richard Tauber seine Karriere. Seine Stimme konnte an diesem Ort reifen.

Mozart-Tradition

Das Chemnitzer Sinfonieorchester, heute „Robert-Schumann-Philharmonie", reiste bereits zu DDR-Zeiten nach Salzburg und schuf nach 1989 die Grundlage für das Sächsische Mozartfest, das bedeutendste Festival seiner Art in Ostdeutschland. Das Das Haus ist auch Bühne für Neue Musik. Zahlreiche Uraufführungen belegen das. Auch in diesem Jahr ist ein großes Opernprojekt in Arbeit.

Seit einigen Jahren gibt es auch ein eigenes Education-Projekt und ein Label, das eigene Veröffentlichungen verwirklichen kann.

Nase vorn beim Instrumentenbau

1834 hat der Instrumentenbauer Carl Friedrich Uhlig in Chemnitz ein neuartiges Akkordeon erfunden, die „Deutsche Concertina“. Aus ihr heraus entwickelte sich das „Bandoneon“, das in Argentinien zum ultimativen Tango-Instrument wurde.

So enthält das Programm der Sächsischen Mozartgesellschaft in diesem Kulturhauptstadtjahr auch eine ganze Reihe herausragender Tango-Konzerte und Milongas. Das klassische Chemnitz - es kann auch „klassisch südamerikanisch" klingen.