Nils Markwardt ist leitender Redakteur des "Philosophie Magazins". Als Autor schrieb er unter anderen für "Zeit Online", "FAZ" und das Schweizer Online-Magazin "Republik".

Problematische Versöhnungsappelle

03:54 Minuten

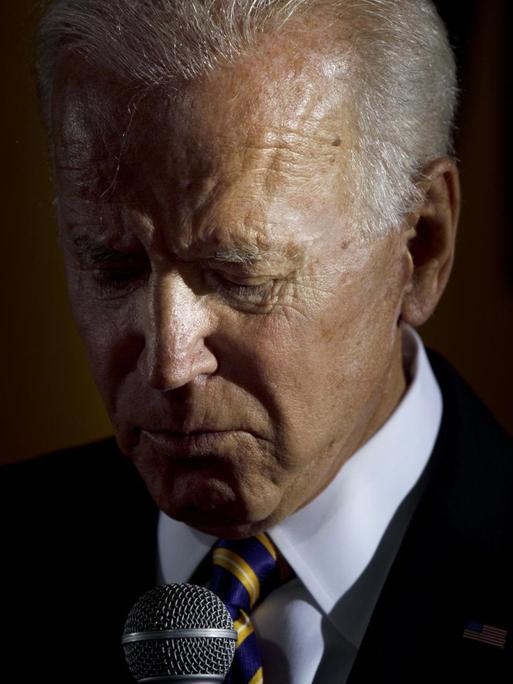

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington ruft Joe Biden zur Einigung auf. Auch hierzulande blicken viele mit Sorge auf die wachsende Polarisierung und mahnen Versöhnung an. Was gut gemeint ist, birgt selbst Probleme, kommentiert Nils Markwardt.

Kaum eine politische Forderung hört man derzeit öfter als: "Überwindet die Spaltung!" Ob hierzulande oder in den USA, überall erklingen Appelle wie jüngst jener von Joe Biden, wonach die Gesellschaft nun Versöhnung brauche. Angesichts der bürgerkriegsähnlichen Szenen bei der Erstürmung des Kapitols scheint das zunächst nachvollziehbar. Zumal es ja auch stimmt: Demokratien brauchen einen Common Ground des Diskurses, eine gemeinsame Kultur der Kommunikation.

Allein: Die Rede von der nötigen Überwindung gesellschaftlicher Spaltung birgt auch erhebliche Probleme. Und zwar gleich drei an der Zahl: ein historisches, theoretisches und praktisches Problem.

Das geeinte Land hat es nie gegeben

Erstens offenbart sich der Wunsch nach einer ungespaltenen Gesellschaft nicht selten als nostalgisch verklärte Sehnsucht nach einer vermeintlich versöhnteren Vergangenheit. Doch gab es diese eben so nie. Im Rückblick wird oft vergessen, wie polarisiert, ja bisweilen feindselig auch der politische Diskurs der Nachkriegszeit war.

Man denke nur an Links- und Rechtsterrorismus, Studenten- und Bürgerbewegung oder an die harschen, durch den Kalten Krieg befeuerten Debatten zwischen den ideologischen Lagern. Und selbst wenn es phasenweise beschaulicher zuging, hatte das auch damit zu tun, dass die Stimmen vieler sozialer Gruppen – Frauen, Nicht-Weiße oder Homosexuelle – weniger hörbar waren.

Demokratien leben vom Streit der Interessen

Zweitens sind liberale Demokratien per Definition gespalten. Denn in ihnen kann es gar nicht das geben, was Jean-Jacques Rousseau als Ideal von Demokratien formulierte: "la volonté générale", den Gemeinwillen. Solch ein Gemeinwille des Volkes mag als regulative Idee dienen, tatsächlich ist er aber nicht nur unerreichbar, sondern im Grundsatz auch anti-liberal.

Respektvoll streiten, statt vorschnell zu umarmen: der Philosoph Nils Markwardt© Johanna Ruebel

Was es in modernen Demokratien geben kann, ist "la volonté de tous", also die Summe der Einzelinteressen. Ausgehend von diesem lassen sich dann Mehrheiten erzeugen und Solidaritäten herstellen, aber der Bereich des Politischen bleibt durchzogen von Spaltungen.

Rechte Taktik: den Status quo verschieben

Drittens erscheint die Rede von der zu überwindenden Spaltung aber auch deshalb problematisch, weil sie mitunter zum rechtspopulistischen Taschenspielertrick geworden ist. So wurde der politische Diskurs von radikalisierten Republikanern in den USA erst massiv verschoben, um jetzt, da der Widerstand zu groß wurde, den neuen Status quo mit Verweis auf die Notwendigkeit der Versöhnung zu manifestieren.

Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass selbst Donald Trump jüngst in einer Videobotschaft forderte, dass die Nation nun zusammenkommen müsse.

Wo politische Gegner zu Feinden werden

Das alles bedeutet nicht, dass aggressiver werdende Debatten oder politische Parallelwelten kein Problem für die Demokratie darstellen. Das tun sie zweifellos. Aber gerade deshalb muss man das eigentliche Problem genauer fassen. Und das besteht nicht im bloßen Fakt der Spaltung. Es besteht vielmehr darin, dass politische Gegner zunehmend zu Feinden werden, die den anderen für illegitim, ja womöglich sogar auslöschbar halten.

Und mit diesem Problem umzugehen, also etwa permanent zu beurteilen, wem man Angebote demokratischer Integration machen sollte und wen man notgedrungen ausgrenzen muss, ist leider wesentlich komplizierter als Appelle an die Einheit. Umso weniger sollte man sich dabei von solch wolkigen Einigungsfloskeln ablenken lassen.