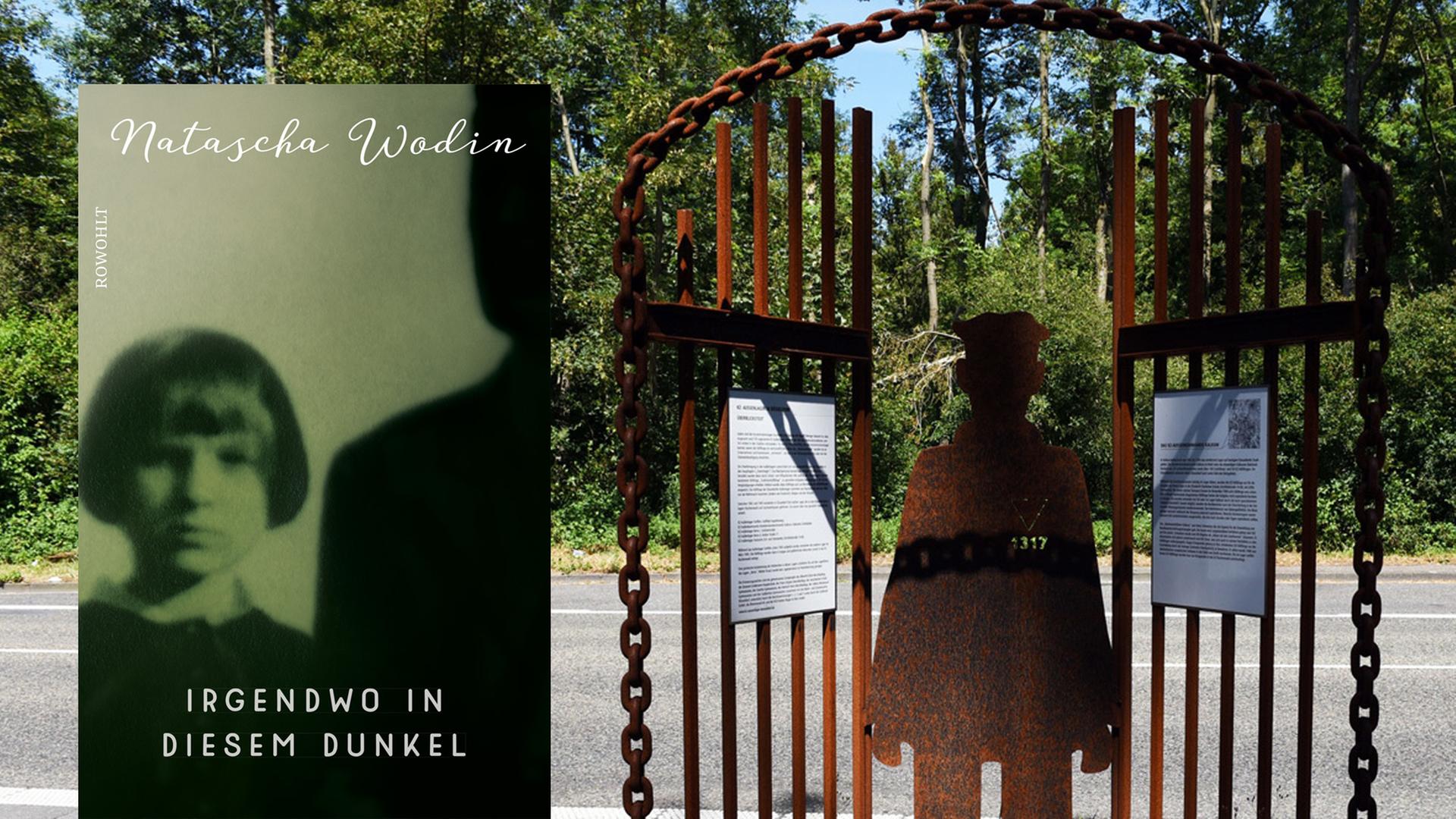

Natascha Wodin: Irgendwo in diesem Dunkel

Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2018

239 Seiten, 20 Euro

Eine Außenseiterin und ihr rätselhafter Vater

Für "Sie kam aus Mariupol", eine Recherche nach den verschütteten Spuren ihrer Mutter, erhielt Natascha Wodin den Preis der Leipziger Buchmesse. Nun wendet sie sich mit "Irgendwo in diesem Dunkel" dem Leben ihres verhassten Vaters zu.

Das gesamte literarische Werk Natascha Wodins ist autobiografisch grundiert und kreist um ein einziges Thema – die Suche nach Selbstvergewisserung, nach einer eigenen Identität. Sie sieht sich als "Displaced Person" – ohne Geschichte, ohne festen Ort in der Welt, überall fremd und nirgends zugehörig.

Also erschreibt sie sich eine Herkunftsgeschichte, um sich lebensweltlich zu verankern und um sich in Beziehungen zu anderen (etwa zu ihrem zeitweiligen Ehemann, dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig) selbst zu definieren.

Natascha Wodin, im Dezember 1945 in einem Lager für "Displaced Persons" in Fürth geboren, ist die Tochter einer Ukrainerin, die gemeinsam mit ihrem russischen Mann 1943 als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt wurde. 1956, als die Tochter zehn Jahre alt war, beging sie Selbstmord, mit 36 Jahren. Wodin wuchs in fränkischen Flüchtlingslagern auf und arbeitete später als Dolmetscherin und Literatur-Übersetzerin.

Ein riskantes Unternehmen

Seit 1980 lebt sie als freie Schriftstellerin in München, Nürnberg, Moskau und heute in Berlin. Vor anderthalb Jahren wurde ihr Buch "Sie kam aus Mariupol", eine dokumentarische Recherche nach den verschütteten Lebensspuren ihrer Mutter, ein Bestseller, ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse.

Es lag auf der Hand, und die Erfolgslogik des Buchmarktes erfordert es, dass nun das Gegenstück zu Wodins Mutter-Buch folgen musste: die Erkundung des Lebens ihres Vaters. Ein riskantes Unternehmen, denn die Autorin tritt damit unter erschwerten Bedingungen in Konkurrenz zu sich selbst, indem sie den Vergleich mit ihrem preisgekrönten Erfolgsbuch herausfordert – und der muss zu Ungunsten des Vater-Buchs ausfallen.

Zwangsarbeiter in Leipzig

Natascha Wodin hat das Leben ihres Vaters und die Ehe ihrer Eltern bereits mehrfach thematisiert, erstmals 1989 in dem Roman "Einmal lebt ich", an den sich das neue Buch "Irgendwo in diesem Dunkel" erklärtermaßen anlehnt, anlehnen muss, denn was Wodin über das väterliche Leben weiß, ist äußerst lückenhaft. Im Grunde enthielt bereits ihr Mutter-Buch alle verfügbaren Informationen über ihren Vater – auf knappen zwei Buchseiten.

Geboren 1900 in Kamyschin an der Wolga und Vollwaise mit 13 Jahren, verließ der Vater irgendwann die Sowjetunion und ging in die Ukraine. In Russland ließ er eine jüdische Ehefrau und zwei Kinder zurück. In Mariupol heiratete er eine 20 Jahre jüngere Frau – Wodins Mutter. Gemeinsam schufteten sie ab 1943 als Zwangsarbeiter in einem Leipziger Rüstungsbetrieb, ehe sie von den Alliierten befreit und in den deutschen Nachkriegslagern für "Displaced Persons" interniert wurden.

Er lernte niemals Deutsch

Wodin kannte und hasste ihren Vater als schweigenden, gewalttätigen Säufer und Familientyrannen, der "in einer undurchdringlichen inneren Emigration lebte", Frau und Töchter misshandelte und in Deutschland in fast 50 Jahren weder Fuß fasste noch auch nur die Sprache erlernte. Bei seinem Tod 1989 konnte er immer noch kein Wort Deutsch. Seine Lebensgeheimnisse nahm er mit ins Grab.

Da der Autorin im Gegensatz zu den glücklichen Funden, die ihr Mutter-Buch zu einem großen Abenteuer der Familienforschung machten, mit ihrem Vater-Buch fast nur im Dunkeln tappt, verlegt sie den Fokus auf die Erzählung ihrer eigenen katastrophalen Kindheit und Jugend als verachtete, angefeindete und aufsässige Außenseiterin in der deutschen Nachkriegsgesellschaft.

Lakonisch und mit schonungsloser Härte berichtet sie von ihrem sozialen Absturz im Alter von 16 Jahren, als ihr Vater sie rauswarf und sie binnen Wochen zur obdachlosen Streunerin und Bettlerin absank, vergewaltigt und geschwängert wurde und das Kind selbst abtrieb.

Wäre dies ein Roman, müsste man die Rettung der Heldin durch einen deutschen Personalchef, der sie als Telefonistin anstellte, fürchterlichen Sozialkitsch nennen. Da es sich hier aber um einen nüchternen dokumentarischen Bericht handelt, hat selbst dieses märchenhafte Happy-End den Beigeschmack der Wahrheit.