"Der Mensch gibt das weiter, was er erlebt hat"

Sie hatte noch "einen Wurm in meinem Kopf": die Geschichte ihres Vaters, der Hungersnot, Krieg und Zwangsarbeit durchleben musste. Natascha Wodin erinnert an einen Mann, der erfahrene Gewalt in sich gespeichert hatte.

Frank Meyer: Ein ungemein bewegendes und ein sehr interessantes Buch, das ist "Sie kam aus Mariupol", ein Buch von Natascha Wodin. Im vergangenen Jahr hat Natascha Wodin dafür den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Sie erzählt in diesem Buch vom Leben ihrer Mutter, die in der Sowjetunion groß geworden ist und als Zwangsarbeiterin nach Deutschland kam. Und nun ist ein Buch erschienen, in dem Natascha Wodin von ihrem Vater erzählt, auch der kam aus der Sowjetunion. 1989 ist er in Deutschland gestorben.

Wie ein "Wurm im Kopf"

Natascha Wodin, sie sind ja in Ihrem Mariupol-Buch wirklich sehr tief eingetaucht in Ihre eigene Geschichte, in die Geschichte Ihrer Mutter, auch in die sowjetische und deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Warum hatten Sie danach das Bedürfnis, jetzt auch von Ihrem Vater zu erzählen?

Wodin: Es kam … irgendwie von außen wurde das an mich herangetragen. Ich hatte erst mal gar kein Bedürfnis. Ich habe gedacht, das ist wirklich mein letztes Buch über die Vergangenheit. Ich hatte genug davon und dachte, das ist der Abschluss. Und dann wurde immer wieder mir die Frage gestellt, ja, was ist denn mit dem Vater? Der Vater ist eigentlich nur eine Randerscheinung in dem Buch. Dann haben auch meine Freunde – also auf Lesungen, meine Freunde, dann hat auch der Verlag gefragt, willst du jetzt nicht noch ein Vater-Buch schreiben. Und ich hab immer gedacht, die sind ja alle verrückt geworden. Ich bin jetzt wirklich fertig mit der Vergangenheit. Ich will weiter, irgendwo anders hin, in die Zukunft. Aber da war so ein Wurm in meinem Kopf, und es hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich doch mit der Zeit begriffen, ich bin meinem Vater tatsächlich etwas schuldig geblieben, ich kann das so nicht stehen lassen. Ich muss auch ihn noch einmal näher anschauen und zu verstehen versuchen, warum alles so war, wie es gewesen ist.

Meyer: Und zu diesem, was gewesen ist, gehört auch jede Menge Hass, von dem Sie ganz offen erzählen.

Wodin: Ja, sehr viel Hass.

Fünf Jahre im Kinderheim

Meyer: Dass Sie Ihren Vater sehr gehasst haben, sich sogar seinen Tod oft gewünscht haben. Wenn wir uns erst mal diese Seite Ihrer Beziehung zu Ihrem Vater anschauen, von der Sie erzählen in diesem Buch – woher kam dieser Hass?

Wodin: Na ja, mein Vater war aber bösartig. Ich habe wahnsinnige Angst vor ihm gehabt. Er hat geschlagen, er hat uns alle, meine Schwester, glaube ich, weniger, aber meine Mutter und mich ständig erniedrigt. Mich hat er ständig geschlagen. Später, als meine Mutter nicht mehr da war – also zuerst hat er uns in ein Kinderheim gebracht, da waren wir knapp fünf Jahre. Das war auch eine ziemlich schreckliche Zeit, also Nachkriegszeit, katholisches Kinderheim, kann man ahnen.

Meyer: Wir müssen ganz kurz erklären, wenn Sie sagen, dass Ihre Mutter nicht mehr da war, Ihre Mutter hat sich das Leben genommen.

Wodin: Als ich zehn war.

Meyer: Als Sie zehn Jahre alt waren, 1955.

Wodin: Genau. Und dann hat mein Vater uns, weil er in einem Donkosakenchor gesungen hat, hat er meine Schwester und mich in ein Kinderheim gebracht, in ein katholisches, und danach, nach etwa fünf Jahren hat er uns wieder abgeholt und wieder mitgenommen in unser altes Zuhause, in den "berüchtigten Häusern", wie sie damals in dieser kleinen fränkischen Stadt genannt wurden.

Meyer: Das waren Häuser, "Displaced Persons" hießen sie nach dem Krieg, und dann waren es staatenlose Ausländer, Menschen am Rand der Gesellschaft, die dort wohnten.

Wodin: Ja. Es lag auch hinter der Stadt, und ich vermute, das war auch noch mal eine Abgrenzung zu den sogenannten "Zigeunerbaracken", die lagen noch ein Stück weiter draußen als wir und waren eben aus Holz. Und wir hatten schon Steinhäuser. Ich nehme an, das ist dem geschuldet, diese Unterscheidung "die Häuser".

Meyer: Und da haben Sie als Jugendliche mit Ihrem Vater und Ihrer deutlich jüngeren Schwester gelebt.

Wodin: Ja. Das war wirklich eine ganz mit großer Angst besetzte Zeit für mich, und auch mit dem ganz starken Willen, irgendwie mir die Welt zu erobern. Ich war ja fünf Jahre eingeschlossen in diesem Kloster, das war wirklich ein Gefängnis, das man nie verlassen durfte, außer in die Kirche, und das auch nur in Reih und Glied. Und ich war wahnsinnig lebenshungrig und neugierig, und ich wollte wissen, was eigentlich die Welt ist. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich hatte bisher nur in Baracken gelebt und in Ghettos und dann im Kloster, und dann, als ich dann raus war, dann hat mein Vater mich wieder eingesperrt, da war ich nämlich schon in die Pubertät gekommen, und solche Mädchen muss man natürlich einsperren. Das war ein täglicher Krieg mit meinem Vater. Zum Glück, da er nicht mehr singen konnte, arbeitete er nun auch in der Fabrik, wie die meisten Männer da in den Häusern. Und wenn er Nachtschicht hatte, dann bin ich losgegangen.

Gewalt erleben und dennoch gütig bleiben

Meyer: Und Ihr Buch, ist das jetzt für Sie der Versuch, zu verstehen, woher diese – was Ihr Vater an sich hatte, diese Härte, die er an sich hatte, die Verschlossenheit, auch die Gewalttätigkeit zu verstehen, wie das in ihn gekommen ist?

Wodin: Ja, genau. Ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, denn es gibt Menschen, die ihr Leben lang Gewalt erleben und dennoch, das gibt es, das habe ich tatsächlich schon erlebt, die dennoch gütig bleiben oder gerade daraus – zum Beispiel manche Menschen, die im KZ waren, die gehen gütig aus dieser Erfahrung hervor. Das gibt es. Aber ich glaube, in der Regel ist es nicht der Fall. Der Mensch gibt das weiter, was er erlebt hat, und ich glaube, mein Vater kannte einfach nichts anderes als Gewalt. Er hat als Kind seine Eltern verloren an Typhus, war dann wahrscheinlich ein russisches Straßenkind. Das muss man sich weitaus härter vorstellen als heute obdachlose Kinder in Deutschland.

Dann kam die Revolution, dann kam der Bürgerkrieg, dann kam der stalinistische Terror. Dann kamen diese schrecklichen Hungersnöte, von denen mein Vater mehrere erlebt hat. Dann kam der Krieg mit Deutschland, dann kam die Verschleppung, die Zwangsarbeit und dann das Leben als Displaced Person in Deutschland. Er kannte also einfach gar nichts anderes. Ich stelle mir vor, er wusste gar nicht, dass das Leben irgendwie anders funktionieren kann, dass man zum Beispiel einfach sagen kann "Bitte, würdest du das machen?" Ich glaube, das wusste er nicht.

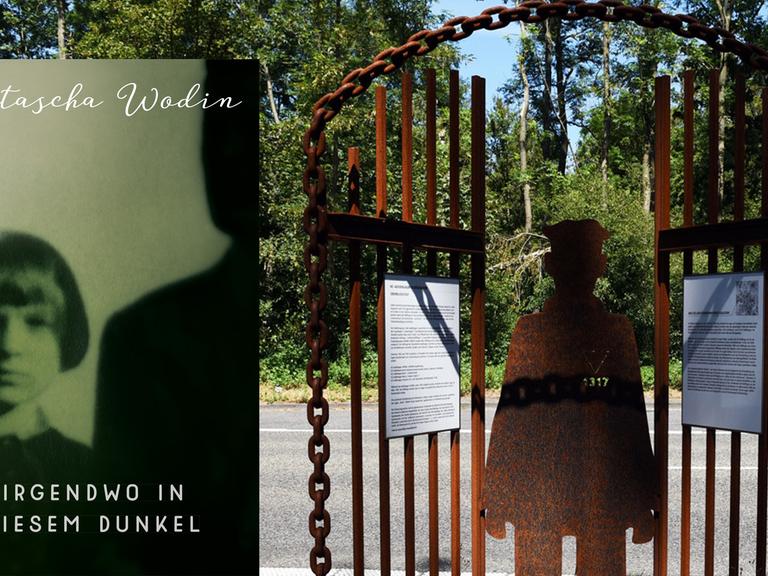

Buchcover Natascha Wodin "Irgendwo in diesem Dunkel" und ein Mahnmal für Zwangsarbeiter in Düsseldorf© Rowohlt Verlag / dpa / picture alliance / Horst Ossinger / Montage: Deutschlandfunk Kultur

Meyer: Zur Geschichte Ihres Vaters gehört ja auch, dass er sehr lange in Deutschland gelebt hat – 1944 eben als Zwangsarbeiter nach Deutschland gekommen, 1989 gestorben, also 45 Jahre – und, wie Sie erzählen, nie auch nur annähernd Deutsch gelernt hat, nur ganz wenige Worte konnte, was ja auch heißt, er ist nie angekommen in Deutschland.

Wodin: Nein, überhaupt nicht.

"Russen hassen immer die Regierung"

Meyer: Was hat denn überhaupt Ihrer Meinung nach dazu geführt, dass er auch in diesem Land, wo er ja dann in Frieden zumindest leben konnte, überhaupt nicht heimisch wurde?

Wodin: Ich kenne das von vielen Russen, dass die nicht warm werden im Ausland, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Sie bilden dann immer ihre Kommunen irgendwie dann im Ausland, sie hassen ihr Land, jedenfalls hassen sie die Regierung. Das ist etwas sehr Russisches, die Regierung immer zu hassen, egal, was für eine es ist. Aber sie sind sehr gebunden an ihr Land, und sie sind in einem für mich gar nicht so guten Sinn Patrioten. Wenn sie jetzt ein anderes Land lieben sollten, dann würden sie ihre Heimat verraten. Und das machen Russen nicht.

Das ist sicher nur ein Teil des Ganzen. Mein Vater hat natürlich hier sicher sehr schlimme Erfahrungen als Zwangsarbeiter gemacht. Und ich glaube, dass er schon während der Zwangsarbeit seine Ohren für die deutsche Sprache verschlossen hat, die Zwangsarbeiter wurden ja auch mit den schrecklichsten Wörtern beschimpft – ich mag die hier jetzt nicht wiederholen. Und ich glaube, dafür hat er seine Ohren zugemacht, und er hat sie nie wieder aufgemacht.

Meyer: Sie erzählen ja auch von sich selbst, dass Sie als Kind, als Jugendliche extrem abgelehnt wurden von Ihrer deutschen Umgebung.

Wodin: Wie hätte es anders sein können? Ja.

Meyer: Dass Sie eben als vermeintliche Russin immer wieder beschimpft wurden, ausgegrenzt wurden. Das hat ja wahrscheinlich Ihr Vater auf anderer Ebene auch erlebt.

Wodin: Aber selbstverständlich. Man hat uns ja in der Schule erzählt, die Russen haben Deutschland überfallen. Das habe ich geglaubt. Ich wusste nichts anderes. Und die Russen waren natürlich schuld am Untergang, also daran, dass der Krieg verloren wurde. Der Untergang des ewigen Deutschen Reiches. Dann hat man schreckliche Sachen über die Russen erzählt, ständig. Dass sie kleine Kinder mit Füßen zertreten und Männern mit Kohlen die Augen ausbrennen und so weiter. Der Russe war der Weltfeind, das war das Schreckgespenst schlechthin. Die Kinder verkrochen sich unterm Tisch vor Angst davor, dass der Russe kommt. Und wenn man den Kindern gedroht hat, dann sagte man damals nicht, "der schwarze Mann kommt", sondern "der Russe kommt". Der war eine allgegenwärtige Gefahr.

Mischung aus Hass und Mitleid

Meyer: Als wir vor über einem Jahr über Ihr Mariupol-Buch gesprochen haben, da haben Sie auch gesagt, dass es Ihnen auch ein Anliegen ist, mit diesem Buch zu erinnern an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und überhaupt zu erinnern an das unglaubliche Leid, das Deutsche in dieser Nazizeit über die Sowjetunion und die Menschen dort gebracht haben.

Wodin: Ja, das ist ein bisschen durch den Rost der Geschichte gefallen, mit den Zwangsarbeitern.

Meyer: Das ist natürlich ein Anliegen, das Sie auch in diesem Buch wieder verfolgen, weil sie eine parallele Geschichte erzählen.

Wodin: Das gehört auch einfach zu meinem Vater, ja.

Meyer: Ich wüsste gern, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht, als Sie jetzt – Sie sind ja viel interviewt worden, waren viel unterwegs mit Ihrem Mariupol-Buch. Sind da die Ohren immer noch verschlossen? Oder ändert sich da vielleicht gerade etwas?

Wodin: Nein. Ich kann nicht richtig beurteilen, inwieweit es wirklich in der Bevölkerung angekommen ist. Ich habe viele Lesungen gehabt, sehr viele, und das Publikum war immer sehr offen, also erstaunlich. Es waren wirklich eigentlich beglückende Erfahrungen für mich. Die Menschen waren sehr offen, sehr betroffen.

Meyer: Wir haben darüber gesprochen, wie sehr Sie Ihren Vater gehasst haben als Jugendliche, wahrscheinlich lange darüber hinaus. Zur Geschichte gehört aber auch, dass Sie ihn immer wieder besucht, als er alt und krank war und im Altersheim war. Was ist in dieser Zeit aus Ihrem Hass auf Ihren Vater geworden?

Wodin: Eine Mischung aus Hass und Mitleid. Mein Vater war ja schwer krank, das wird man in dem Buch nachlesen können, das sind sicherlich auch nicht immer leicht zu ertragende Szenen. Er ist sehr langsam gestorben und sehr lange. Das, glaube ich aber, was mein Mitleid vor allem genährt hat, das war seine unendliche Einsamkeit. Ich kann mir irgendwie fast keine tiefere vorstellen. Er kam mir manchmal vor wie irgendwo auf dem Mond oder auf dem Mars. Er hatte keinen einzigen Gesprächspartner außer mir, und ich hab ihn auch nicht oft besucht. Er war immer für sich allein, und er war sehr krank. Er hat also – ich weiß nicht, ob es so was gibt, Schuld und Strafe. Ich bezweifle das. Aber wenn es so was geben sollte, dann wurde er wirklich für seine Schuld sehr gestraft als alter Mann. Er hat viele Jahre sehr gelitten.

"Ich bin ihm immer noch böse"

Meyer: Und wie hat sich Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater jetzt im Rückblick, als Sie dieses Buch jetzt geschrieben haben, hat sich das noch einmal verändert?

Wodin: Ich wollte, es wäre so. Aber da ist irgendwas so in mich eingebrannt, etwas, was eigentlich nicht verzeihen kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube schon, dass er dazu beigetragen hat, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat. Er hat sicher dazu beigetragen, dass ich heute schweres Rheuma habe, weil ich im Winter auf der Straße schlafen musste. Und das kann ich irgendwie nicht ungeschehen machen. Und ich bin ihm immer noch böse, ja, muss ich zugeben.

Meyer: Das erstaunt mich jetzt, dass Sie das sagen, weil als Leser Ihres Buches habe ich das Buch auch gelesen – ohne, dass Sie das jemals aussprechen würden in dem Buch –, aber auch als Geschichte einer … Sie stellen sich seiner Geschichte, Sie erzählen seine Geschichte, und das ist ja auch eine praktizierte Form von Annäherung und letztendlich auch von Vergebung, dachte ich beim Lesen.

Wodin: Ja, schön, dass Sie das gedacht haben. Aber, wissen Sie, Werk und Leben ist nicht immer dasselbe.

Meyer: Natascha Wodin. "Irgendwo in diesem Dunkel" heißt dieses Buch, im Rowohlt-Verlag ist es erschienen mit 240 Seiten, 20 Euro ist der Preis für das Buch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.

Wodin: Ich danke Ihnen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.