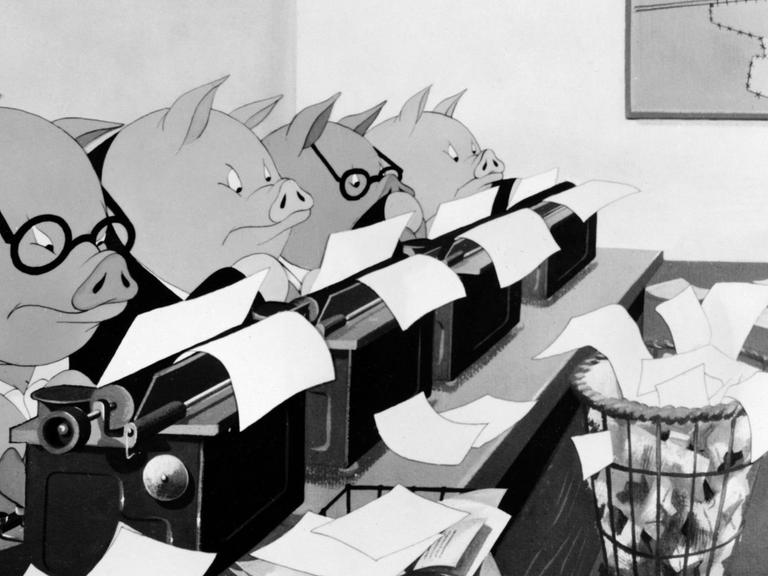

Ein Schwein als Filmstar

07:26 Minuten

Behutsam beobachtet Viktor Kossakovsky den Alltag eines Schweins und seiner Ferkel. Menschen sieht man keine. Niedlich geht es dabei ganz und gar nicht zu: In schwarz-weiß und mit einer ambientartigen Tonspur ist "Gunda" große Filmkunst.

Ein Freigehege eines Bauernhofs: ein Stall, ein Durchlass. Darin liegt Gunda, ein großes, massiges Schwein. Man hört Ferkel. Bald sieht man sie auch. Niedliche, kleine Frischlinge.

So beginnt "Gunda", der neue essayistische Dokumentarfilm des russischen Filmemachers Viktor Kossakovsky. Auf der Berlinale 2020 gehörte er zu jenen Filmen, über die bald das ganze Festival sprach: der große, zutiefst berührende Dokumentarfilm über eine Sau und ihre Kinder.

Keine Vermenschlichung

"Ein Schweinchen namens Gunda" also? Ganz und gar nicht. Weder "vermenschlicht" Kossakovsky seine Protagonisten, noch fügt er sich den Standards des üblichen Tierfilm-Einerleis. Sein Film ist in fantastischem Schwarz-Weiß fotografiert, er sucht auch nicht das große, epische Panorama, sondern geht, ganz im Gegenteil, sehr geduldig vor und sucht fast schon intime Eindrücke des Miteinanders unter Sau und Ferkel.

Hochkonzentriert fokussiert er auf das Wesentliche. Bewegt sich die Kamera dann doch, wird das zum Großereignis: Auf was mag die Kamera hinaus wollen, was geschieht als Nächstes?

Kein Idyll, sondern eine existenzielle Erfahrung

Früh im Film konfrontiert eine solche Kamerabewegung jäh mit den existenziellen Dingen des Lebens: Da wandert die Kamera das Stroh ab, ein Ferkel kommt herausgekrochen, quiekt ganz vergnügt, nur um schon wenig später unter Gundas heftigem Hufschlag jämmerlich zu Tode zu kommen. Unfall, Missverständnis, Absicht? Die Gründe bleiben unklar.

Nur eins wird deutlich: In "Gunda" ist stets mit allem zu rechnen - nur nicht mit einem Idyll.

Stattdessen bietet "Gunda" vor allem große, ekstatische Filmkunst. Keine Menschen sind zu sehen, keine Musiksoße kleistert die Bilder zu. Dafür gibt es auf der Tonspur hochauflösende Tiergeräusche, zu Ambientstrukturen geschichtet.

Hühner als absurde Helden

Kossakovskys Film ist eine Meditation über Empathie - und eine Meditation über den Drang zur Freiheit. Deutlich wird das in den Kapiteln, in denen es um Hühner und Kühe geht. Ein einbeiniges Huhn, in Großaufnahme beeindruckend fremdartig anzusehen, wird zu einer Art absurden Heldenfigur, die dem Elend des Daseins trotzt.

Ein weiteres Huhn drückt sich vergeblich durch einen Zaun, wie sich einst Don Quijote gegen die Windmühlen ins Zeug warf. Hühnerkrallen - auch ohne filmkünstlerische Überhöhung ja schon sonderbar anzusehen - schleichen sich in Großaufnahme durchs schwarz-weiße Gras.

Hühner werden zu absurden Helden - auch wenn sie nur ein Bein haben.© Neon

Ein Hauch von Werner Herzog liegt in der Luft - nicht zuletzt, wenn einen massige Kühe mit ihren Menschenaugen anstieren. Man denkt an Nietzsches berühmtes Zitat: "Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein."

Auch Schweine können trauern

Bleibt die Frage, wer in dieser Anordnung der Abgrund ist. Für die meisten Tiere wohl der Mensch, der vor dem Bildschirm sitzt. Am Ende werden die Ferkel vom Traktor abtransportiert. Wohin es geht, kann man sich denken.

Gunda, dieser sonderbarste Filmstar des Jahres, trottet über den Hof. Ob sie Tränen vergießt, man sieht es nicht. Aber wie sie sucht und grunzt, da ist man sich ziemlich sicher: Auch Schweine können trauern.