Lässt die Corona-Isolation unser Hirn schrumpfen?

07:06 Minuten

Soziale Isolation hinterlässt Spuren im Gehirn. Der Neurowissenschaftler Alexander Stahn hat an Polarforschern festgestellt, dass sich nach langem Antarktisaufenthalt bestimmte Hirnareale verkleinern. Die pandemiebedingte Isolation könnte ähnlich wirken.

Ute Welty: So wenige soziale Kontakte wie irgend möglich – diese Devise hat die Bundeskanzlerin ausgegeben, um die Pandemie zu bekämpfen. Das hat aber nicht nur Folgen für das Virus, sondern auch für den Menschen. Neurowissenschaftler Alexander Stahn untersucht an der Berliner Charité, wie sich die Isolation auf das menschliche Gehirn auswirkt, zum Beispiel im Rahmen einer Polarexpedition oder einer Weltraummission.

Herr Stahn, nach Ihren bisherigen Erkenntnissen: Macht Einsamkeit dumm?

Stahn: Nicht unbedingt. Wir müssen zunächst mal bei der Einsamkeit zwei Begrifflichkeiten unterscheiden, zwei verschiedene Konstrukte. Wir haben einmal mit einer sozialen Isolation zu tun und einer physikalischen. Wir können zum Beispiel auf der ersten Ebene sozial isoliert sein, müssen uns aber nicht zwingend einsam fühlen. Genauso können wir in soziale Kontakte eingebunden sein und uns trotzdem einsam fühlen.

Auf der anderen Ebene, der physikalischen Ebene, ist es ganz wichtig zu wissen, wie beengt meine Lebens- und Arbeitssituation ist. Sie können sich beispielsweise vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie vorstellen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich alleine in einem großen Haus mit Garten lebe oder in einer kleinen Wohnung mit mehreren Personen leben muss.

Welty: Sie haben sich vor allem mit Forschenden in der Antarktis beschäftigt, die ja auch kein Restaurant haben, kein Kino, nicht beliebig Freunde und Familie treffen können. Inwieweit lassen sich da Rückschlüsse ziehen auf die soziale Eiszeit, die viele von uns gerade erleben?

Stahn: Genau das war der Ansatzpunkt für diese Untersuchung. Wir haben Überwinterer von der deutschen Neumayer-III-Station nach einer 14-monatigen Expedition untersucht. Der Hintergrund war der, dass wir gern ein menschliches Analog zur Untersuchung aus den Tierstudien haben wollten. Es ist aus zahlreichen Tierstudien bekannt, dass Isolation und Beengtsein sich negativ auf das zentrale Nervensystem und Verhalten auswirken können. Am Menschen konnte man bisher so was nicht nachweisen, und das haben wir versucht, mit dieser Untersuchung abzubilden. Dort haben wir tatsächlich festgestellt, dass nach 14 Monaten Aufenthalt auf der Station sich das Hirn verändert – und auch das Verhalten.

Das Hirn lässt sich wieder trainieren

Welty: Inwieweit verändert sich das Gehirn?

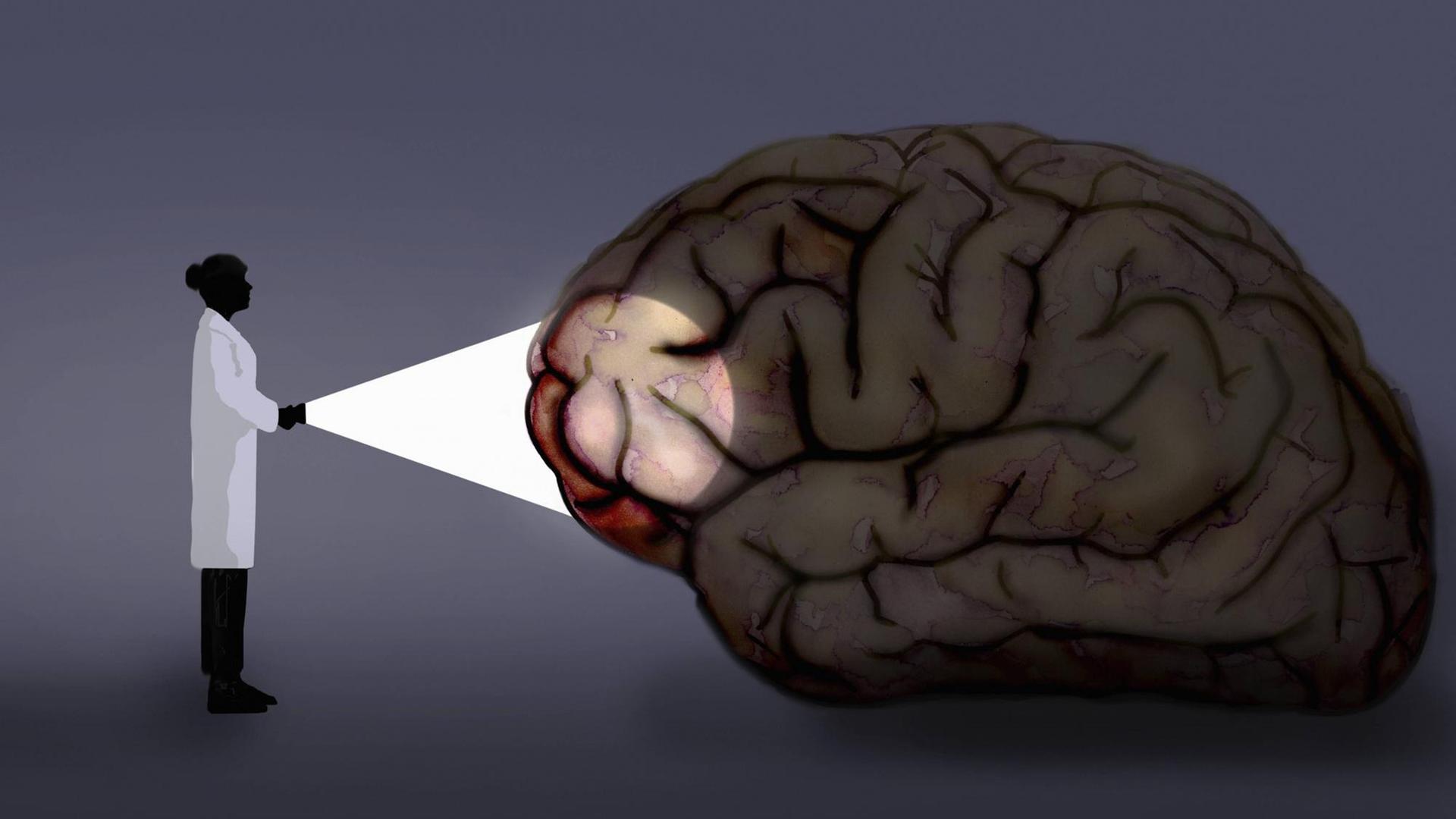

Stahn: Wir hatten eine Hypothese, dass sich vor allen Dingen der sogenannte Hippocampus verändern wird. Das ist eine zweiseitige Struktur, das heißt, die existiert in beiden Hemisphären des Hirns, und die ist vor allen Dingen verantwortlich für die räumliche Navigation, aber auch für die episodische Gedächtnisbildung. Die hat sich tatsächlich verkleinert. Zusätzlich haben sich auch andere Bereiche noch verkleinert, die wichtig für die sogenannte exekutive Kontrolle sind, das heißt für die Planung und Steuerung von Handlungsabläufen.

Welty: Lässt sich das reparieren, wenn das Gehirn aufgrund von zu wenigen Kontakten schrumpft? Nach zu viel Alkohol ist das ja nicht der Fall.

Stahn: Jein. Erfreulicherweise – ich sag mal, das Hirn ist auch wie ein Muskel, es lässt sich trainieren: Use it or lose it. Das heißt, einige Bereiche des Hirns sind, wie beispielsweise der Hippocampus, Biomarker bei posttraumatischen Belastungssyndromen, Depression, Alzheimer und identifizieren ganz schnell erste Veränderungen. Aber auf der anderen Seite sprechen solche Bereiche ganz stark wieder auf positive Reize an. Und dann hängt es natürlich enorm davon ab, wie diese Expeditionsteilnehmer – oder: Sie haben schon die Isolation hier auch in unseren Breitengraden jetzt angesprochen aufgrund der Pandemie – darauf anschließend reagieren oder allgemein damit umgehen. Davon hängt das ab, wie reversibel diese Veränderungen sind.

Welty: Was kann ich denn tun, damit mein Gehirn weniger schrumpft? Die Politik empfiehlt ja irgendwas zwischen Sudoku und Candy Crush.

Stahn: Jein, da würde ich nur zum Teil mitgehen. Nichts schlägt die Realität, sag ich immer. Das heißt, nichts kann eine Umarmung im direkten sozialen Kontakt ersetzen oder einen Spaziergang im Wald oder einen Jogginglauf. Aber wenn diese Dinge nun aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich sind, dann muss ich mir eben Konstrukte schaffen, die hier behilflich sein können. Und da sind natürlich digitale Medien ein wunderbarer Ansatz. Gleichzeitig …

Welty: Ich höre schon das Aber!

Stahn: Ja, genau, es muss mehr sein. Es reicht jetzt meines Erachtens nicht nur, wenn ich über das Smartphone mit Familie und Freunden kommuniziere, sondern ich muss versuchen, neue Anreize zu schaffen. Körperliche Bewegung ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt, mit dem ich eine Menge machen kann, und erfreulicherweise ist das ja auch noch an der frischen Luft erlaubt. Ich kann versuchen, eine neue Sprache zu lernen, ein Instrument zu erlernen, dem Hirn neue Reize zu setzen, dass es eben nicht einschläft.

Veränderungen durch Corona-Isolation

Welty: Wenn man der Pandemie etwas Positives abgewinnen will: Für einen Forscher wie Sie muss so eine weltweite Ausnahmesituation doch sehr aufregend sein.

Stahn: Ja, absolut. Wir haben gemeinsam mit einem Münchner Kollegen, einem Neuroimmunologen, einen interessanten Artikel verfasst, dass das jetzt tatsächlich die größte Pandemie- oder die größte Isolationsstudie in den letzten hundert Jahren ist, die die Welt erlebt hat. Das ist schon sehr interessant, und wir versuchen, diese Chancen auch zu nutzen.

Wir werden größtenteils von der Weltraumforschung unterstützt, das heißt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, von der ESA und auch von der Nasa, und da versuchen wir natürlich, den Bogen zur Erde zu spannen. Eine Möglichkeit, wie wir diesen Ansatz gefunden haben, ist – in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut –, dass wir begonnen haben, vor der Pandemie eine recht große Kohorte zu untersuchen: das zentrale Nervensystem, also Hirnstrukturen, Hirnfunktionen.

Dann kam die Pandemie, und dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir diese Daten nutzen, um daraus eine Pandemiestudie zu machen, und haben dann so schnell wie möglich, als die Tore sich im vergangenen Sommer wieder etwas öffneten, die Personen erneut gescannt. Das heißt, wir nutzten Magnetresonanztomographien, MRTs, um Hirnstrukturen und -funktionen zu untersuchen. Diese Änderungen sind sehr spannend. Da darf ich leider noch nicht so viel drüber sagen, weil die momentan noch begutachtet werden.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.