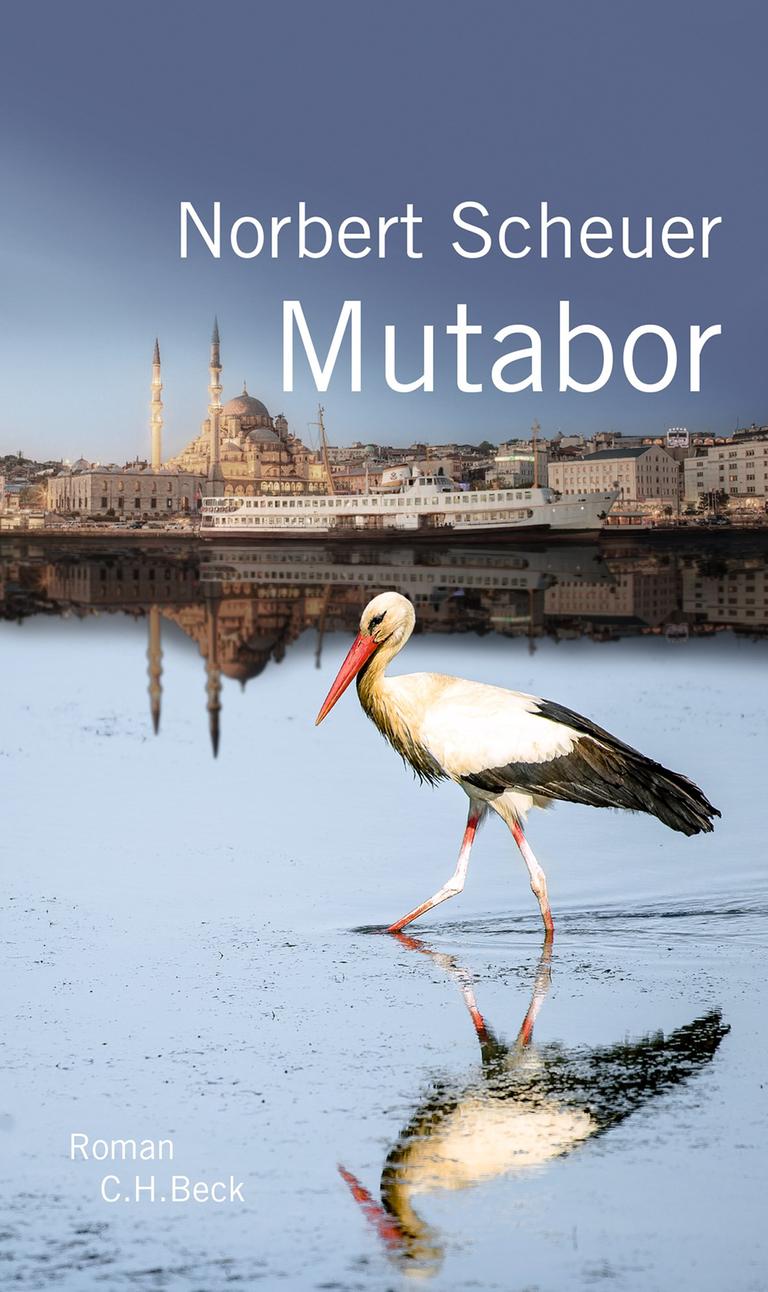

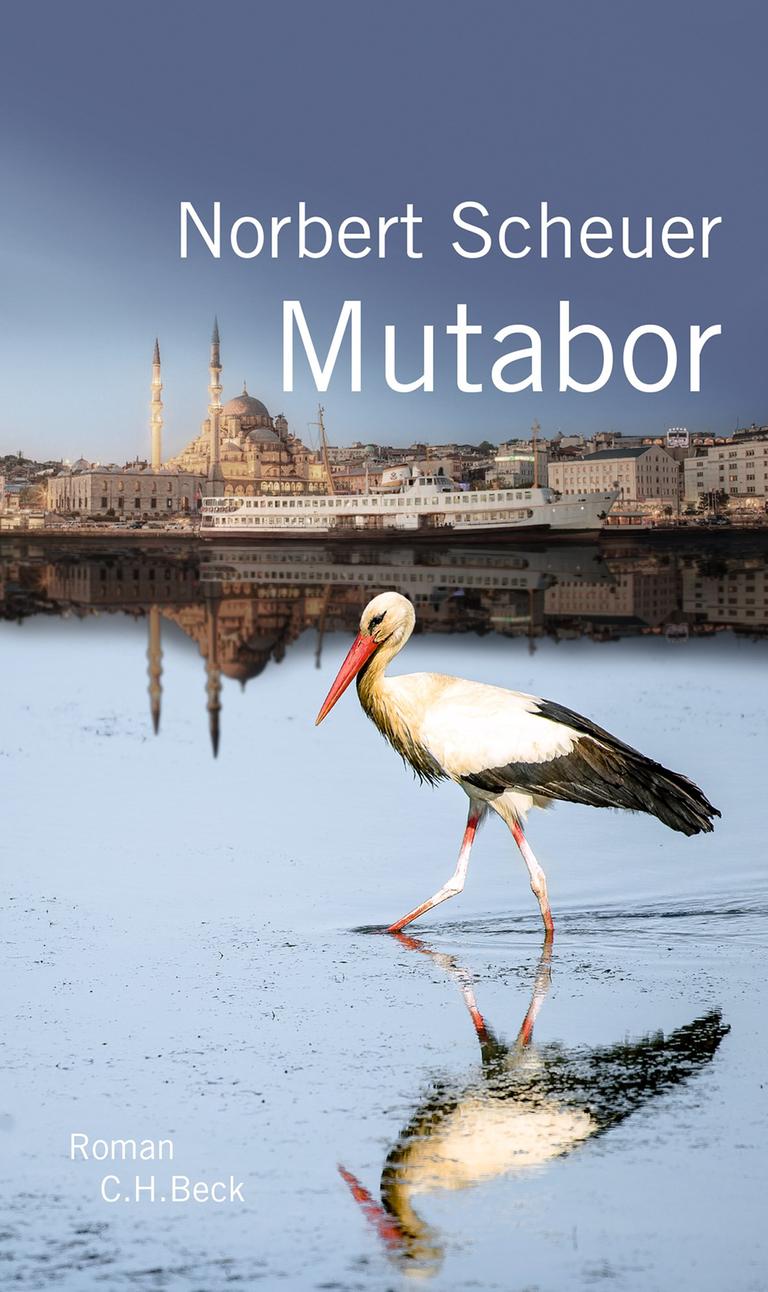

Norbert Scheuer: "Mutabor"

© C. H. Beck Verlag

Verwandlung durch Worte

06:28 Minuten

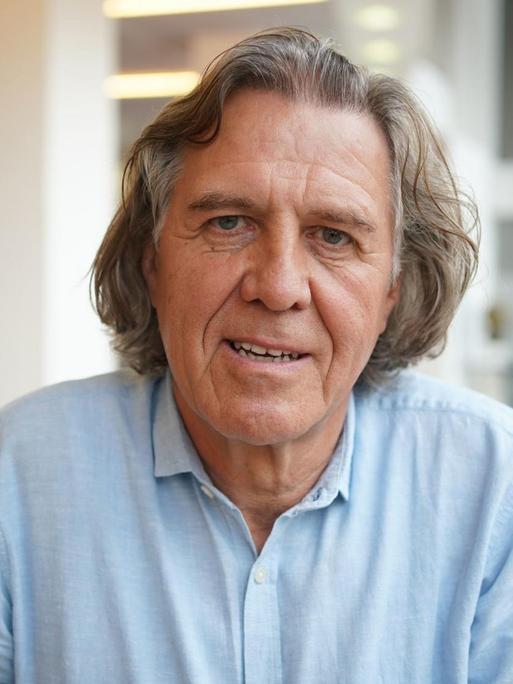

Norbert Scheuer

MutaborC.H. Beck, München 2022192 Seiten

22,00 Euro

Ein Mädchen aus der Nordeifel sucht nach seiner Mutter. Nina hat eine Schildkröte als Haustier, eine Biene auf der Brust und Byzanz liegt gleich hinterm nächsten Dorf. Norbert Scheuer verbindet in seinem Roman Märchen, Mythos und Flutwirklichkeit.

„Mutabor“ ist lateinisch und heißt: Ich werde mich verändern. Im Märchen von Wilhelm Hauff ist es die Formel, die der Kalif und sein Wesir sprechen, um sich in Störche zu verwandeln.

Auch in Norbert Scheuers neuem Roman „Mutabor“ geht es um Verwandlung als Lebenskunst. Der Storch ist nicht nur auf dem Cover zu sehen, sondern taucht innerhalb der Geschichte an vielen Stellen auf. Störche stehen für Freiheit und Aufbruch, aber, mit dem langen roten Schnabel, auch für sexuelle Gewalt. Sie verbinden Kall in der Eifel und das Flüsschen Urft mit dem Bosporus und Byzanz und dem dort erträumten Palast der Störche.

Kall ist der Wohnort von Norbert Scheuer, den er Buch für Buch in eine literarische Landschaft verwandelt. Byzanz ist in „Mutabor“ der Ort der Sehnsucht, zu dem der Opa die kleine Nina in seinem mehr als klapprigen Opel Kapitän mitnehmen will. Sein Byzanz läge gleich hinter dem nächsten Dorf, und doch ist es unerreichbar.

Denn die Utopie liegt für Nina nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Sie weiß nicht, wer ihr Vater ist und wohin ihre Mutter verschwand, sodass das kleine Kind bei den Großeltern aufwuchs, beim geliebten Opa und der schrecklichen Oma, die nur einen Zahn hat und unentwegt schimpft.

Suche nach Herkunft und Mutter

Nina ist eine Verlorene, eine Ausgestoßene. Wie das Mädchen Momo im gleichnamigen Roman von Michael Ende hat sie eine Schildkröte, die ihr eigenes Verhältnis zur Zeit unterhält. Wie schon der Bienenzüchter Egidius Arimond in Scheuers vorigem, hochgelobten Roman „Winterbienen“ leidet auch Nina an Epilepsie. Und wie die Arimonds hat sie ein Muttermal in Form einer Biene auf der Brust.

Sie weigert sich zunächst, lesen und schreiben zu lernen. Dann aber, nach dem Tod der Großeltern und angeleitet von einem Sozialarbeiter und einer ehemaligen Lehrerin, beginnt sie, Bücher geradezu zu verschlingen und, immer auf der Suche nach dem Geheimnis ihrer Herkunft, zu schreiben. Endlich hat sie entdeckt, dass „Worte doch der einzige Zauber sind, mit dem ich mich verwandeln kann“.

Mit der hartnäckigen Suche nach ihrer Mutter dringt Nina ins dunkle Zentrum des Schweigens der Kaller Schicksalsgemeinschaft vor. Alle scheinen etwas zu wissen, wollen aber nicht darüber sprechen, weder die Grauköpfe in der Cafeteria beim Supermarkt noch die alte Lehrerin Sophia, die, wie sich herausstellt, schon Ninas Mutter unterrichtete.

Zwischen Mythos und Realität

Scheuer erzählt in kunstvoller Verknappung, mit sparsamen Andeutungen und immer an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit, Märchen und Mythos. Bindeglieder zwischen den Geschichten und den Figuren sind drei Armreifen, deren Klappern am Arm der Mutter zu Ninas frühesten Erinnerungen gehört. Jetzt liegt einer im Storchennest auf dem hohen Schornstein der Kaller Bleischmelze.

Den zweiten trägt eine Freundin von Nina. Und der dritte findet sich schließlich im Schlamm des Stausees, der – und da scheint die Eifel-Wirklichkeit in Scheuers Literaturlandschaft durch – nach einem Dammbruch eine schreckliche Flut in Kall verursacht.

Die episodischen, die Chronologie der Ereignisse immer wieder verlassenden Aufzeichnungen Ninas in der Ich-Form machen den Großteil des Romans aus. Kurze Passagen sind auch auktorial etwa aus der Perspektive Sophias erzählt, so dass Nina auch aus deren Sicht erkennbar wird. Alle handeln vom Aufwachsen einer Außenseiterin, der immer wieder Furchtbares widerfährt – bis hin zu einer Gruppenvergewaltigung durch Jungs des Ortes, die sie unter Drogen setzen.

Auch eine Liebesgeschichte gibt es. Nina verliebt sich in den schönen Paul Arimond, der aber mit diesem seltsamen Mädchen erst etwas anfangen kann, nachdem er als Soldat in Afghanistan schwer verwundet wurde und seinerseits zahlreiche Metamorphosen durchleiden musste.

Bierdeckeltexte und Tintenkleckse

Dazwischen sind kleine Bierdeckeltexte des griechischen Wirtes Evros abgedruckt, die sich auf poetische Weise mit der griechischen Mythologie auseinandersetzen und die literarischen Motive des Romans spielerisch verwandeln. Evros muss diese Texte langwierig stempeln, da er aus anderen Gründen als Nina nicht schreiben kann: Er hat alle Finger außer den Daumen an einer Eisenpresse verloren.

Zu diesen rätselhaften Kurztexten gehören Tintenklecksbilder, die angeblich von Nina stammen, die aber Scheuers Sohn Erasmus Scheuer beigesteuert hat, von dem auch die Illustrationen zu „Winterbienen“ stammten. Sie zaubern aus den Klecksen filigrane Figuren und Szenen hervor, so wie Scheuer als Erzähler den Ereignissen in immer neuen Kurven und Linien überraschende Einsichten abzugewinnen vermag.

„Mutabor“ ist ein zauberhafter, zauberischer Roman voller Poesie. Scheuer gelingt es, die Traurigkeit und die Abgründe des Lebens in Schönheit zu verwandeln.

So sieht es auch Nina, die von der Lehrerin Sophie gelernt hat, dass es darauf ankommt, „alles nach den Gesetzen der Schönheit zu kombinieren, sogar in den Momenten der Hoffnungslosigkeit.“ Das, so ergänzt sie, sei „die einzige Wahrheit, an die ich noch glauben kann“.