Autorin: Agnes Handwerk

Sprecherin: Bettina Kurth

Sprecher: Markus Hoffmann

Ton: Martin Eichberg

Regie: Frank Merfort

Redakteur: Martin Hartwig

Kosten und Nutzen des "billigen" Geldes

30:28 Minuten

Sie war eine Reaktion auf die Finanzkrise von 2008. Doch nun scheint die Niedrigzinspolitik der EZB langfristig zur Strategie zu werden. Was daraus für Privathaushalte, Sparen und Altersvorsorge folgt, steht längst im Licht der nächsten Krise.

Der Leitzins bleibt unverändert, erklärt Präsidentin Christine Lagarde auf der turnusmäßigen Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Die Erklärung ist zu einem Ritual geworden. Mit fast denselben Worten wird seit bald sieben Jahren wiederholt: Der Leitzins der EZB bleibt bei null.

Die Nullzinspolitik ist eine der Folgen der Finanzkrise von 2008. Und obwohl die noch immer andauert, stecken wir schon mitten in einer neuen Krise, der Coronapandemie. Und die trifft viele ins Mark.

Erst die Finanzkrise, jetzt Corona

"Wir wissen nicht, wie es in Zukunft weitergeht. Es ist existenzbedrohend für uns. Im Augenblick stehen wir vor einer Situation, da geht es nicht mehr ohne Hilfe. Der Staat macht die Regeln. Das geht nicht mehr ohne Hilfe, sonst sind wir am Ende."

Mit Demonstrationen bis vor das Kanzleramt haben sich zu Beginn der Pandemie die Soloselbstständigen Gehör verschafft, weil Sie nicht in den Hilfspaketen auftauchten.

"Ich bin ausgebildeter Tenor. Alle Konzerte abgesagt bis auf Weiteres. Ich habe persönlich sehr oft für Frau Merkel gesungen! Auch vor dem deutschen Reichstag! Ich habe keine Worte!"

Inzwischen erhalten auch Soloselbstständige finanzielle Unterstützung. Bisher sind an sie sowie an Einzelhändler und kleinere Unternehmen insgesamt 7,5 Milliarden Euro an Hilfsgeldern geflossen.

In einem bisher nicht gekannten Umfang stellt der Staat Finanzhilfen bereit, um den Zusammenbruch ganzer Wirtschaftssektoren wie dem Luftverkehr, dem Tourismus oder der Kulturbranche zu verhindern. Er kann das überhaupt nur, weil er sich - anders als ein privater Schuldner - einfach mit der Ausgabe von Anleihen auf dem Kapitalmarkt Geld beschaffen kann. Das macht die Bundesregierung und die EZB unterstützt sie dabei, indem sie – was umstritten ist – die Anleihen aufkauft.

Ankauf von Staatsanleihen massiv aufgestockt

Die EZB hat im Dezember 2020 beschlossen, ihr Pandemie-Notfallankaufprogramm, das heißt, auch den Ankauf von Staatsanleihen, von 500 Milliarden um mehr als das Dreifache auf 1850 Milliarden Euro aufzustocken.

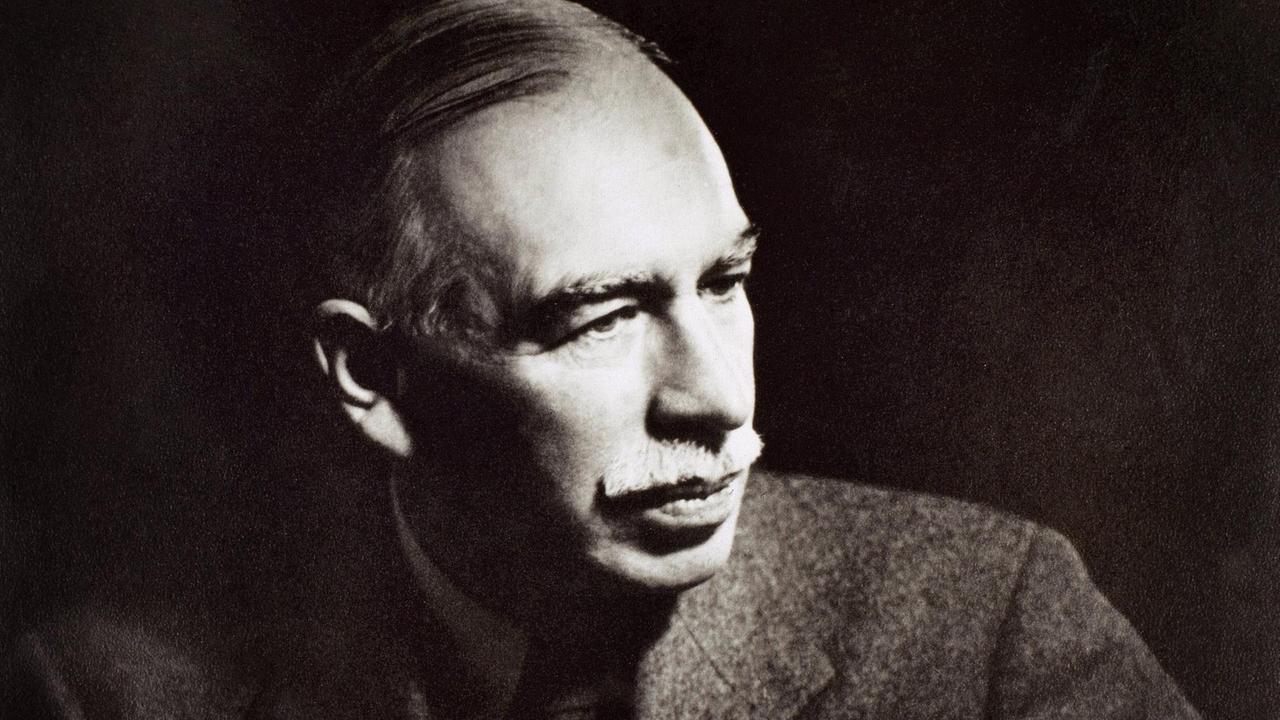

Diese Strategie einer expansiven Geldpolitik geht zurück auf die Erfahrung aus einer weit zurückliegenden Krise, der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren. Während der Großen Depression hat der britische Ökonom John Maynard Keynes erkannt, dass der Staat Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Niedergang abwenden kann, wenn er Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpt, dadurch die Nachfrage nach Konsumgütern steigt, die Produktion anspringt und die Arbeitslosigkeit zurückgeht.

"Man hat nach Keynes verstanden, dass es wichtig ist, dass der Staat mit seinem Haushalt eine Korrektur anbringen kann", erklärt Carl Christian von Weizsäcker, Ökonom und Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und fährt fort:

"Das Buch von Keynes erschien 1936 und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man daraus eine Politikempfehlung gemacht, die man früher oder später in allen Ländern der westlichen Welt ernst genommen hat."

"Es ist Kaufkraft zurückgestaut worden"

Doch zur Belebung der Wirtschaft braucht es Konsum. Gerade daran fehlt es in der Pandemie und das drückt auf die Konjunktur erklärt der Ökonom Stefan Kooths vom Internationalen Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

"Kinobesuche, aber auch Urlaubsreisen mussten in starkem Maße eingeschränkt werden", sagt er. "Nicht weil die Menschen ihr Geld nicht ausgeben wollten, sondern weil sie es nicht durften oder weil sie es aus Infektionsschutzgründen selber zurückgestellt haben. Und dadurch ist Kaufkraft zurückgestaut worden. Wir rechnen für das laufende und kommende Jahr zusammen mit einer zusätzlichen Ersparnis von über 150 Milliarden Euro."

Während Künstler und Kneipiers vor dem Nichts stehen, geben Publikum und Gäste weniger für den Konsum aus. Hinzu kommt: Viele Menschen sind in Kurzarbeit, bangen um ihren Arbeitsplatz und ihre Zukunft. Das wirkt sich auf die Nachfrage aus. Trotz Mehrwertsteuersenkung haben sich einer Umfrage zufolge ein Drittel der Privathaushalte mit ihren Ausgaben zurückgehalten.

Aber nicht nur in der aktuellen Situation besteht ein Trend zu "weniger konsumieren und mehr auf die hohe Kante legen". Nach Berechnungen der Bundesbank beträgt das Geldvermögen von Privathaushalten in Deutschland über 6,3 Billionen Euro*) und nimmt weiter zu. Sparen ist Vorsorge für die Zukunft. Andererseits kann es, gesamtwirtschaftlich gesehen, zu weniger Nachfrage und damit zu geringerem Wirtschaftswachstum bis hin zur Stagnation führen.

"Die Wachstumsraten gehen zurück"

Jakob Kapeller, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen, erklärt, dass es schon in den 1980er-Jahren Anzeichen für eine wirtschaftliche Stagnation gegeben habe. Kurzzeitig schienen sie überwunden, aber sie traten nach der Finanzkrise umso stärker hervor.

"Seither erleben wir eine Verlangsamung der Wachstumsraten, das den Kern der These von der Stagnation bestätigt. Ein ganz einfacher empirischer Befund, der kaum zu bestreiten ist. Die Wachstumsraten gehen zurück."

Diesen anhaltenden Trend - geringes Wirtschaftswachstum trotz expansiver Geldpolitik haben Carl Christian von Weizsäcker und Hagen Krämer von der Universität Karlsruhe umfassend untersucht. Ihre Forschungsergebnisse haben sie unter dem Titel "Sparen und Investieren im 21. Jahrhundert - die große Divergenz" veröffentlicht.

"Die Sparschwemme ist eine Dauererscheinung", sagt der Ökonom Carl Christian von Weizsäcker.© picture alliance / Sven Simon / Malte Ossowski

Dort zeigen sie, wie mit der wachsenden Lebenserwartung in den führenden Industriestaaten das allgemeine Sparen für die Altersvorsorge zunimmt. Carl Christian von Weizsäcker sieht in diesem Sparwillen eine Ursache für die Stagnation der Wirtschaft.

"Das hätte man natürlich längst schon erkennen können", sagt er. "Das hat man nur deswegen nicht getan, weil der Staat zum Teil diese Zukunftsvorsorge den Menschen abgenommen hat, das ist der Sozialstaat, die gesetzliche Rentenversicherung bei uns. Das ist auch Vermögensbildung und das muss man mitberücksichtigen. Wenn man das tut, dann merkt man, wie enorm groß die Summen sind, die heute von den einzelnen Menschen für ihre eigene Zukunft vom laufenden Konsum abgezwackt werden, um Konsum in der Zukunft zu ermöglichen."

Eine Wirtschaft an der Schwelle zur Stagnation

Von Weizsäcker zeichnet das Bild einer Industriegesellschaft, die nach dem Aufschwung in der Nachkriegszeit, einer Verbesserung des Lebensstandards und einer Wirtschaft auf Wachstumskurs, nun an der Schwelle zur Stagnation steht: mit sinkender Konsumnachfrage und geringem Wirtschaftswachstum.

"Immer mehr Ersparnisse aus China kamen, die angelegt werden wollten in Amerika zum Beispiel, aber auch in Europa. Das hat der Fed-Chef 'savings glut' genannt. Also die Sparschwemme führte dazu, dass die Zentralbanken, die das Zinsinstrument in der Hand haben, empfanden, sie dürfen die Zinsen nicht steigen lassen. Sie müssen die Zinsen trotz gut laufender Konjunktur relativ niedrig halten, weil es dieses enorme Angebot an Ersparnissen gab."

"Savings glut", Sparschwemme, später erweitert zu "global savings glut", globale Sparschwemme - so bezeichnete Ben Bernanke, der 2006 Chef der Fed, der amerikanischen Zentralbank wurde, die hohen Kapitalzuflüsse. Sie führten nicht zu mehr Wirtschaftswachstum, sondern zu einer Blase am Immobilienmarkt.

Eine Sparschwemme mit Folgen

Um es noch einmal in Erinnerung zu bringen: Die Immobilienblase platzte, als die Fed den Leitzins erhöhte. Viele Hausbesitzer konnten ihre Kreditraten nicht mehr zahlen, der Immobilienmarkt brach zusammen mit der Folge, dass die Wertpapiere, mit denen die Immobilien abgesichert worden waren, massiv an Wert verloren. Verloren ging damit auch das Vertrauen an den Finanzmärkten und führte schließlich zu einem Zusammenbruch großer amerikanischer Investmentbanken.

Die Finanzkrise, die Reaktion der Fed und die ungeheure Geldansammlung bei stagnierender Wirtschaft warfen für Carl Christian von Weizsäcker grundsätzliche Fragen auf.

"Mir kam der Gedanke, dass savings glut, die Sparschwemme, nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist, die ein paar Jahre da ist und dann später wieder verschwindet, sondern dass das eine Dauererscheinung ist. Und deshalb habe ich dann neu darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir wahrscheinlich auf Dauer auf die Staatsverschuldung angewiesen sind, weil der Sparwille strukturell größer ist als der Investitionswille."

Die Bürger sparen, der Staat muss "entsparen"

Von Weizsäcker argumentiert: Der Staat müsse den Überhang an Kapitalangebot abschöpfen und sich bei niedrigen Zinsen verschulden. Statt der bisherigen Haushaltspolitik der schwarzen Null solle der Staat Kapital in Bereiche fließen lassen, die für die Zukunft der Wirtschaft wichtig sind: etwa in den Ausbau der Infrastruktur und in die Digitalisierung.

Von Weizsäcker fasst es in seinem Buch sehr kompakt:

"Der Zins ist der Preis für Kapital. Er richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Der niedrige Preis für Kapital kommt daher, dass die Menschen durch Sparen mehr für ihre Zukunftsvorsorge tun wollen, als es Kapitalbedarf bei der Produktion gibt. Der Staat muss da einspringen, indem er 'entspart', das heißt: das Gegenteil von dem tut, was die Bürger für ihre eigene Zukunft tun wollen."

Mit ihrem Buch "Sparen und Investieren" beziehen sich die Autoren Krämer und von Weizsäcker auf eine Debatte über die "säkulare Stagnation", die seit der Finanzkrise unter Ökonomen geführt wird. Den Begriff hat Alvin Hansen in den 1930er-Jahren geprägt.

"Säkulare Stagnation" bezeichnet eine Situation, in der bei einem relativ hohen Pro-Kopf-Einkommen die durchschnittliche Sparquote höher ist als die Investitionen, was in eine Phase wirtschaftlicher Stagnation mündet.

Von Weizsäcker und Krämer haben zwei Denkschulen miteinander verknüpft. Auf der einen Seite die Neoklassik: Sie setzt ganz auf die Gleichgewichtdynamik von Angebot und Nachfrage und vertraut auf die Selbstregulierungskräfte des Marktes. Auf der anderen Seite die keynesianische Theorie, die unter bestimmten Bedingungen staatliche Investitionen für notwendig erachtet, um die Marktwirtschaft wieder zum Laufen zu bringen.

Pandemie pusht keyensianische Position

Nach Ansicht von Jakob Kapeller bietet die Corona-Pandemie geradezu eine Steilvorlage für die keyensianische Position, erst recht bei einem Leitzins von null.

"Nie war es so günstig, die Schulen zu sanieren, nie war es so günstig den Gebäudebestand Richtung CO2-neutral zu bringen", erklärt er. "So viele Dinge waren noch nie so günstig. Die aktuellen Bedingungen machen ein gutes Timing, warum Kollege Weizsäcker und Hagen Krämer, der mit ihm das Buch geschrieben hat, warum die einen wichtigen Punkt machen, der in der deutschen Debatte vollkommen unterbelichtet ist. Ich würde sagen, dass der wichtige Beitrag für die Wirtschaftspolitik, aber auch das akademische Setting, ist die doch die sehr kontroversielle These, dass der Spielraum des Staates extrem ansteigt durch die Situation der niedrigen Zinsen. Wenn die Nominalzinsen für Staatsanleihen so gering sind wie jetzt, wenn die Leitzinsen so gering sind wie jetzt, sind Zukunftsinvestitionen extrem günstig zu haben."

Vor der Pandemie verfolgte die Bundesregierung eine strikte Haushaltspolitik mit einer Begrenzung der Neuverschuldung. Die Verankerung der Schuldenbremse in der Verfassung war eine politische Entscheidung und folgte der Empfehlung jener Ökonomen, die eine staatlich geförderte Nachfragepolitik ablehnen, weil sie zu Wettbewerbsverzerrungen führe. Sie setzen auf die selbstregulierenden Kräfte der Marktwirtschaft und befürchten, sollte der Leitzins – also der Preis der Schulden - wieder steigen, hätte der Staat eine enorme Schuldenlast zu tragen.

Doch mit der Pandemie haben sich Bedingungen geändert. Die Regierung von CDU und SPD hat die Schuldenbremse aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation außer Kraft gesetzt. Die Verfassung sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor.

Die Schuldenbremse infrage gestellt

Doch auch schon vor der Pandemie hatten Ökonomen infrage gestellt, ob die Schuldenbremse überhaupt noch zeitgemäß sei. In einer großen Umfrage des Ifo-Instituts schon vor der Pandemie haben sich fast ein Drittel der Wirtschaftswissenschaftler für eine Aufweichung der strikten Haushaltspolitik ausgesprochen.

Die Frage der Staatsverschuldung ist umstritten. Zu den Gegnern gehört Hans-Werner Sinn, der in Anbetracht der aktuellen Situation davor warnt, dass die Coronakrise zum Einstieg in eine dauerhafte Staatsverschuldung führt.

"In der Zeit der Krise muss der Staat sich verschulden. Das ist die etablierte Lehrmeinung, um die Lasten der Krise in der Zeit zu verteilen, sodass auch zukünftige Generationen sich daran beteiligen", sagt er. "Was jetzt aber wirklich problematisch ist, dass die Europäische Zentralbank mit ihren nationalen Notenbanken hier auch noch beteiligt ist und diese Schuldpapiere großenteils aufkauft. Sodass also letztlich auch eine Finanzierung dieser ganzen Programme nicht nur aus der Ersparnis der Haushalte, sondern aus den Druckerpressen des Euro-Systems stattfindet."

John Maynard Keynes (1883-1946): Seine Thesen erhalten mit der Pandemie eine Steilvorlage.© imago images / leemage

Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, fordert einen schnellen Ausstieg aus der Staatsverschuldung nach der Pandemie. Aber in der aktuellen Situation sieht auch er keine Alternative zu den Staatshilfen.

Vor Kurzem hat er die Frage, wie die Coronahilfen finanziert werden, wer "die Rechnung zahlt", ob es zu Steuererhöhungen oder Inflation kommt, so beantwortet:

"Für Deutschland erscheint ein Herauswachsen aus den krisenbedingten Schulden ohne Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen realistisch, sofern es gelingt, das Wirtschaftswachstum wieder zu beleben. In anderen Ländern sieht das deutlich schlechter aus."

Die Antwort von Clemens Fuest klingt wie eine Annäherung an die Befürworter von mehr Staatsverschuldung, denn wie anders – als mit Geld vom Staat - soll mehr Wirtschaftswachstum erreicht werden? In der Pandemie hat der Staat bereits in die überfällige Digitalisierung des Bildungswesens investiert.

Kommt ein Umsteuern in der Wirtschaftspolitik?

Die Pandemie könnte eine Umsteuerung in der Wirtschaftspolitik bewirken. Sie hat den Weg für staatliche Investitionen in der derzeitigen Niedrigzinsphase freigemacht. Doch Vor- und Nachteile sind ungleich verteilt. Die "zinslose Zukunft" nützt dem Staat und der Wirtschaft, ihre Kehrseite ist bisher im Hintergrund geblieben.

Was ist beispielsweise mit der Kritik, die sich hartnäckig hält, dass Sparer die Leidtragenden sind? Dazu nahm Isabell Schnabel, Ökonomin und Mitglied des EZB-Direktoriums in einem Interview des ARD-Wirtschaftsmagazins Plusminus Stellung.

"Während die Sparer gelitten haben unter den niedrigen Zinsen, haben die Menschen, die sich vielleicht ein Häuschen gekauft haben, Kredit aufgenommen haben, die haben profitiert", sagt sie. "Der Staat hat massiv profitiert, weil er sich so günstig verschulden konnte und vor allem haben die Arbeitnehmer profitiert, weil die Geldpolitik der EZB in den vergangenen Jahren eben sehr positive Effekte gehabt hat auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, Menschen haben heute einen Job, den sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten."

Isabell Schnabel argumentiert, dass alle von der Nullzinspolitik der EZB profitieren und nennt ein oft zitiertes Beispiel: Wenn das Bankkonto schon keine Zinsen abwerfe, dann gäbe es trotzdem eine sichere Anlage für die Altersvorsorge, nämlich die Anschaffung von Wohneigentum.

Wohneigentum – nicht für alle eine Lösung

Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft widerspricht: "Wenn die Niedrigzinspolitik dazu beiträgt, dass die Immobilienpreise steigen, dann wird der Anteil an Eigenmitteln sehr groß und damit wird es für breite Bevölkerungsgruppen schwieriger, ein Eigenheim zu erwerben."

Dennoch wird mit dem anscheinend günstigen Wohneigentum immer wieder begründet, dass sich die Vor- und Nachteile der Niedrigzinspolitik ausgleichen würden. Für Geringverdiener trifft das jedenfalls nicht zu. Sie sind die Leidtragenden der Nullzinspolitik und das zeigt sich auch an einem weiteren Beispiel.

Seit sieben Jahren heißt es, der Leitzins der EZB liege bei null, weil die Inflationsrate über zwei Prozent nicht erreicht sei. Doch für Privathaushalte liegt die Inflationsrate bereits über der Zwei-Prozent-Marke. Und das kommt so: Die Berechnung der Inflation richtet sich nach einem Warenkorb. Welche Konsum- und Wirtschaftsgüter dafür herangezogen werden, ist im Fall der EZB und den Privathaushalten unterschiedlich.

Differenzierte Betrachtung der Inflation

Alfons Weichenrieder, Finanzwissenschaftler und Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt, hat untersucht, wie sich diese Unterschiede auf die Inflationsrate auswirken.

"Gibt es vielleicht doch einen Grund, den wir Ökonomen übersehen, der zu einer steigenden Unzufriedenheit mit der Verteilungssituation führt - und da sind unterschiedliche Preise für unterschiedliche Einkommensgruppen ein möglicher Erklärungsansatz", sagt er. "Was wir beobachtet haben, dass in allen europäischen Ländern die Inflationsraten höher waren. Die Treiber dieser Entwicklung waren die Treibstoffkosten, die Kosten für Nahrung und Wohnkosten."

Die Inflationsrate für Lebenshaltungskosten liegt also über zwei Prozent. Dieses Ergebnis stelle jedoch das Inflationsziel der EZB von zwei Prozent nicht infrage, schränkt Alfons Weichenrieder ein. Denn die Geldpolitik der EZB orientiere sich mehr an Vermögenswerten und weniger an den Ausgaben zum Lebensunterhalt. Und er betont: Es sei nicht Aufgabe der EZB diesen Unterschied auszugleichen.

"Wenn man umverteilen will, dann ist die Sozialhilfe und das Steuersystem die bessere Alternative, wo ich mir vorstellen kann, dass man etwas flankieren kann", sagt er. "Und was natürlich immer auch eine gute Anlage ist, die aber in Deutschland wenig genutzt wird, ist die Investition in das eigene Wohneigentum."

Das Lohnwachstum hinkt hinterher

Wohneigentum - wer kann sich das leisten? Im Herbst 2020 wurde in vielen Branchen gestreikt. Beschäftige in der Pflege und in kommunalen Betrieben von der Kita bis zur Stadtreinigung gingen für mehr Lohn auf die Straße. Statistische Erhebungen belegen, dass Einkommen aus Vermögen in den letzten Jahren stärker gewachsen sind als die Löhne.

Townhouses in Berlin: Wer kann sich den Traum vom Wohneigentum erfüllen? © picture alliance / dpa / Florian Schuh

Ein Beispiel zeigt, wie es um durchschnittliche Einkommen und die Altersvorsorge bestellt ist. Die Kaufhauskette Galeria Karstadt hat im Herbst viele ihrer Filialen geschlossen und allein in Hamburg 300 Beschäftigte entlassen. Nur das Personal am Standort an der bekannten Mönckebergstraße kann weiterarbeiten.

Dort vertritt die Betriebsrätin Ulla Stolle die Interessen der knapp dreihundert verbliebenen Beschäftigten.

"Dadurch, dass wir einen Anteil von 55 Prozent in Teilzeitbeschäftigung haben, liegt der Durchschnittsverdienst, wenn man das auf alle berechnet, bei 1300 bis 1400 Euro. Die meisten Beschäftigten gehen schon davon aus, dass ihre Altersvorsorge nicht reicht. Allein weil wir eine hohe Teilzeitquote haben. Zu 70 Prozent sind es Frauen, die hier beschäftigt sind, die vielleicht auch ihre Fehlzeiten hatten. Da gibt es eine große Sorge, dass es im Alter nicht mehr reicht."

Sehr unzureichende Vorsorge für das Alter

So wie Ulla Stolle geht es vielen der drei Millionen Beschäftigten im Einzelhandel. Sie können nur sehr unzureichend für das Alter vorsorgen. Entsprechend gering ist ihr Anteil an den aufgebauten Vermögen. Es gibt Gründe, die aus makroökonomischer Sicht für einen Nullzins sprechen, aber die Tatsache, dass sie sich für Privathaushalte nachteilig auswirken, wird vernachlässigt.

Stefan Kooths kritisiert diese Entwicklung - allerdings unter dem Aspekt der Wettbewerbsverzerrung.

"Die Geldpolitik ist nicht dazu da, Vermögenden ein Ruhekissen zu bereiten, in dem es die Staatsanleihen im Euroraum nahezu ausfallsicher macht", sagt er. "Denn auch Vermögende spielen eine wichtige Rolle im gesamtwirtschaftlichen Gefüge. Eine allgemeine Bail-out-Politik, die jedem Kredit gibt, der sich als systemisch relevant darstellen kann, verzerrt die wichtige Kapitallenkung und das sind indirekt Umverteilungseffekte, die ordnungspolitisch ausgesprochen problematisch sind. Das andere, was oft gesagt wird, die Sparer werden enteignet, weil die Zinsen niedrig sind, ist mir viel zu vordergründig. Niemand hat ein Anrecht auf einen bestimmten Mindestzins."

Protest für gerechte Verteilung der Coronahilfen

Um eine gerechte Verteilung der finanziellen Mittel in der Coronakrise geht es den Soloselbstständigen aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche auf ihrer Demonstration im Herbst 2020.

"Mir geht es im Moment auch um Gerechtigkeit. Wenn ich sehe, wie viel in Unternehmen wie die Lufthansa zum Beispiel gepumpt wird und die Eventbranche liegt da und kriegt gar nichts. Da muss ein Ausgleich geschaffen werden!"

Allein die Lufthansa hat neun Milliarden Euro erhalten. Insgesamt hat der Bund bisher über 350 Milliarden Euro an Coronahilfen ausgegeben, hinzu kommen staatliche Garantien von über 800 Milliarden Euro. Gigantische Summen, bei denen die Soloselbstständigen erst jetzt, nach ihren Protesten, berücksichtigt werden.

"Ich würde mir auch wünschen so eine Art Kurzarbeitergeld oder einen Unternehmerlohn wie in Baden-Württemberg, 1200 Euro, Lebenshaltungskosten. Dafür marschiere ich mit."

Die Demonstranten, die aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ihren Beruf nicht ausüben können, wollen nicht als Sozialfall betrachtet werden. In dieser Situation entstand die Forderung nach einem Unternehmerlohn. Sie ist nicht weit weg von dem Modell eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dieser Begriff wird bisher vermieden, weil er umstritten ist.

Neuer Blick auf bedingungsloses Grundeinkommen

Studenten der Wirtschaftswissenschaften im Arbeitskreis "Plurale Ökonomik" an der Universität Hamburg debattieren das Modell aus Sicht der Wissenschaft. Für Yannick Mangold ist mit der Pandemie eine Situation entstanden, in der das Modell vom bedingungslosen Grundeinkommen einen anderen Stellenwert erhalten könnte.

"Ich sehe da einen sehr starken Zusammenhang auch für die Zukunft zu Themen wie technologischer Fortschritt, Automatisierung. Es wird immer wieder durch einen Wandel des Umfelds dazu kommen, dass manche Jobs nicht mehr ausführbar sind, ob es jetzt die Bildungsansprüche sind oder weil man so schnell nicht umgelernt werden kann. Und wie jetzt in der Pandemie, dass Menschen ihren Job nicht ausführen können. Ich denke, vor dem Hintergrund wird es Zeit, solche Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen viel stärker in den Vordergrund zu rücken. Dass man Menschen, unabhängig davon, ob sie momentan einen Beitrag leisten können zur Wirtschaftsleistung, trotzdem unterstützt auf einem menschenwürdigen Level und es so auch ermöglicht, die Wirtschaft am Laufen zu halten."

Mit der Pandemie hat sich die Rolle des Staates verändert. Nicht nur in der Sozial- sondern auch in der Wirtschaftspolitik. Und das führt zu Carl Christian von Weizsäcker, der überzeugt ist, dass nicht nur in Krisenzeiten, sondern angesichts der wachsenden Lebenserwartung und dem daraus resultierenden "Sparwillen" künftig der Staat die Investitionen in neue Technologien und Infrastruktur tätigen müsse.

"Diese Strukturveränderung wird bleiben, auch wenn die Coronakrise vorbei ist", sagt er. "Wenn die Leute Homeoffice machen, dann werden sie auch in der Zukunft Homeoffice machen. Dann werden sie auch in der Zukunft sehr viel weniger mit dem Auto ins Büro fahren als bisher. Also ist die Abnutzung des Autos viel geringer, also wird deshalb weniger Kapital gebunden. Und wegen des Risikos, dessen man sich bewusst ist, wird mehr gespart. Und in diese Lücke muss der Staat auch wieder einspringen. Dass der Staat sich verschulden muss, um die Konjunktur zu stabilisieren. Aber meine Kollegen meinen bis heute noch, das muss dann aufhören, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Das wird dann aber nicht aufhören. Das ist ein struktureller Effekt, der bleibt."

"In der Krise werden sehr viele wieder Keynesianer"

Die neue Rolle des Staates, so wie Carl Christian von Weizsäcker sie sieht, gewinnt unter Ökonomen immer mehr Zuspruch. Lakonisch stellt Jakob Kapeller fest: Die Krise macht Staatsverschuldung mehrheitsfähig.

"Dass die Nullzinspolitik so früh aufhört, das kann ich mir nicht vorstellen", meint er. "Wir im europäischen Verbund sind davon abhängig. Wir haben ganz starke Sachzwänge, um das bisschen Wachstum, das wir in dieser Stagnation haben, zu erhalten. Und um auf der Nullzinslinie zu bleiben, das wäre so ein Beispiel, dass die harten Realitäten die Wirtschaftspolitik auf einen keynesianischen Kurs zwingen, als es dem neoklassischen Establishment in der Wirtschaft recht ist. Aber man hat einfach keine anderen Alternativen. In der Krise werden sehr viele wieder Keynesianer, weil man nicht weiß, was man sonst machen soll."

Mit einem Investitionsprogramm von 1,8 Billionen Euro sollen negative wirtschaftliche Folgen der Pandemie in der Europäischen Union aufgefangen werden. Die Niedrigzinsphase wird weiter andauern. Mit Blick auf eine zinslose Zukunft ist offen, ob es zu einem Ausgleich zwischen Gewinnern und Verlierern kommt.

*) Wir haben den Zahlenwert korrigiert.