"Wir sind auf diese Porträts angewiesen"

Porträts von Herrschern sind nicht nur eine Erinnerung an Kanzler oder Präsidenten, sondern ihre Verkörperung und Verdopplung, meint der Berliner Bildwissenschaftler Philipp Zitzlsperger. Erst recht, wenn sie aus dem Drucker kommen wie bei Barack Obama.

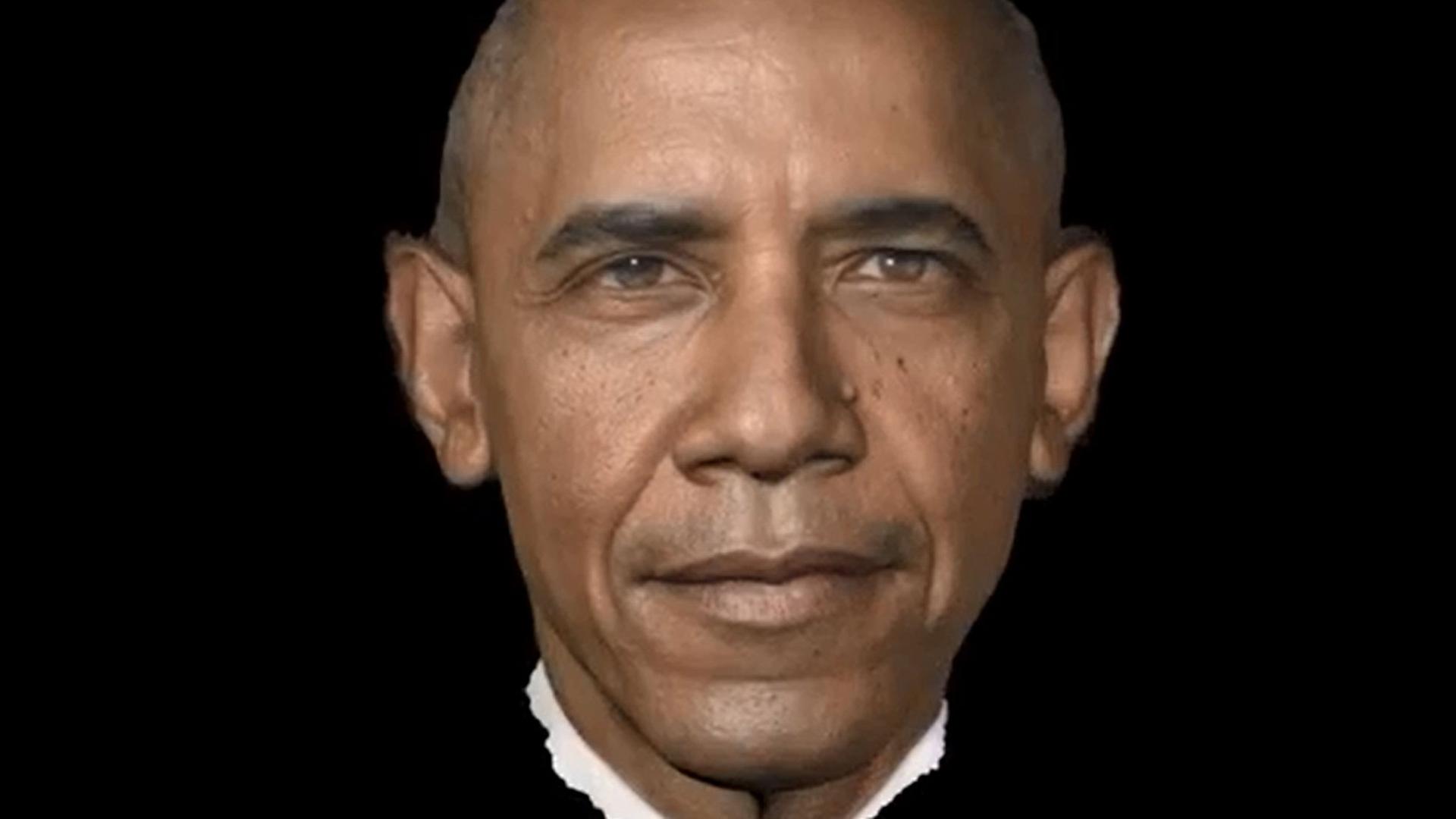

Stephan Karkowsky: Der Spanier Antonio Lopez ist ein Porträtmaler, wie man ihn sich wünscht: Auf seinen Bildern sieht man gleich 20 Jahre jünger aus. Weil es 20 Jahre dauert, bis das Bild fertig ist. Das von der spanischen Königsfamilie etwa: 1993 in Auftrag gegeben, jetzt erstmals enthüllt, nachdem Juan Carlos gar nicht mehr König ist. Immerhin sieht man auch seinen Sohn und Nachfolger, Felipe den sechsten, am Rand stehen. Es geht auch schneller und moderner. US-Präsident Obama hat seine präsidiale Büste gerade von einem 3D-Drucker modellieren lassen: Hat den Vorteil, dass jede Kopie zugleich ein Original ist.

Aber warum machen die das überhaupt noch, unsere Könige und Staatsoberhäupter, dass sie sich offiziell verewigen lassen in Herrscherporträts? Fragen wir den Berliner Bildwissenschaftler Prof. Dr. Philipp Zitzlsperger, guten Tag! Wer braucht noch Herrscherbilder in Zeiten der Digitalisierung, Herr Zitzlsperger, wo selbst Kanzlerinnen und Prinzen täglich auf Selfies verewigt werden?

Philipp Zitzlsperger: Die Selfies sind eine ganz wichtige Einrichtung, die schnelle Verbreitung erfährt und dadurch sehr beliebt ist bei Jung und Alt. Aber wir brauchen auch Porträts, die in Öl gemalt sind oder als Büsten kursieren, wie sich das jetzt gerade auch bei Obama zeigt. Das sind alte Traditionen, alte Porträt-Traditionen, die nach wie vor ihre Gültigkeit haben und für unsere Gesellschaft sehr wichtig sind. Wobei man tatsächlich feststellen muss, dass in demokratischen Ländern das Porträt, das Herrscherporträt oder eben das Kanzlerporträt oder Präsidentenporträt nicht mehr die Bedeutung hatte, wie das in früheren Zeiten war. Man könnte vielleicht sogar sagen, es gibt ein dialektisches Verhältnis in den Demokratien zum Porträt. Einerseits wird es nach wie vor angewandt, quantitativ aber ist es doch sehr reduziert.

"Aller Anfang des Porträts ist der Grabkult"

Stephan Karkowsky: Warum wird es angewandt? Wozu brauchen wir es?

Zitzlsperger: Einmal zur Erinnerung. Wenn wir an die Kanzlerporträts denken, dann sind das Porträts von unseren Ex-Bundeskanzlern wie Adenauer oder Willy Brandt oder Helmut Kohl. Das sind also Erinnerungen an große politische Köpfe, die unser Land geprägt haben.

Karkowsky: Und da reichen die Medienarchive nicht aus? Es gibt ja Tausende, Millionen von Fotos, von jedem Kanzler mittlerweile, der seit Erfindung der Fotografie Kanzler war.

Zitzlsperger: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind auf diese Porträts angewiesen, weil wir eine Verkörperung dieser abwesenden Ex-Kanzler zum Beispiel, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, brauchen. Das geht auf eine lange Porträt-Tradition zurück. Wir sprechen da von anthropologischen Konstanten, also von einer Geschichte des Porträts von den frühen Anfängen in der Antike bis eben heute. Das beginnt im Grabmalskult und geht weiter in den Kaiserkult und mündet dann in die Heiligenporträts der christlichen Kulturländer. Und diese Porträts werden auch heute noch in ähnlicher Weise wahrgenommen. Sie sind nicht nur eine Erinnerung, sie sind nicht nur eine Darstellung von etwas, von jemandem, sondern sie sind auch seine Verkörperung beziehungsweise seine Verdoppelung.

Und das ist jetzt bei Obama sehr interessant, denn der wurde ja von Hunderten von Kameras digital fotografiert, und dann wurde über einen Computer, über ein 3D-Druckersystem seine Büste hergestellt, die eine Eins-zu-Eins-Abbildung seines Gesichtes, seines Kopfes ist. Und das ist interessant. Das kommt zum Beispiel aus der Tradition der Wachsbüsten. Wir kennen sie von Madame Tussauds, aber das geht viel weiter zurück, das geht bis in das Spätmittelalter zurück, als noch von Herrschern Wachsbüsten angefertigt wurden.

Karkowsky: Theoretisch wird man mit den Daten, die von Obamas Kopf jetzt existieren, auch mal Filme drehen können, wo Obamas Kopf eine Rolle spielt, und vielleicht sogar sprechen kann. Wie hat das denn eigentlich angefangen mit diesen Herrscherbüsten, wenn Sie ganz weit zurück gehen in die Vergangenheit, in die Antike?

Zitzlsperger: Aller Anfang des Porträts ist der Grabkult, der Totenkult. Menschen sterben, und man möchte sich ihrer Körper sozusagen nicht entledigen, sondern man möchte diese Körper verdoppeln, um sie nicht zu verlieren. Und das geht weiter in den Herrscherkult der Antike. Herrscher wurden vervielfältigt in Herrscherstatuen, die im ganzen zum Beispiel römischen Reich verbreitet wurden und dort auch angebetet wurden. Man nennt das heute Idolatrie, also Götzendienst, den die katholische Kirche ablehnt und auch die damalige christliche Strömung ablehnte. Es kam zum Bilderstreit. Aber das Porträt, das Herrscherporträt hat nie aufgehört zu existieren und hat sich dann, um noch mal auf die Wachsbüsten zurückzukommen, auch im Herrscherkult des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit fortgesetzt. Auch hier wieder in Zusammenhang mit dem Totenkult. Ein französischer König ist gestorben; bevor er zu Grabe getragen war, wurde eine Wachseffigie, eine Wachsbüste von ihm angefertigt, die eins zu eins seinem Äußeren entsprach. Und sie wurde als vollgültiger König mitgeführt, denn der Sohn war noch nicht inthronisiert. Man konnte aber ein Machtvakuum nicht dulden. Der eigentliche König war tot, der Sohn war noch nicht inthronisiert, also musste eine Wachspuppe herhalten und den König vertreten.

Karkowsky: Wie kommt es denn eigentlich, dass die weltlichen Herrscher gar nicht genug Büsten und Bilder von sich haben konnten, der geistliche Herrscher aber, also der Gott der monotheistischen Religionen, mit einem Bilderverbot belegt wurde?

Zitzlsperger: Ja, das lernen wir in der Schule, das Bilderverbot – in christlichen Ländern ist dieses Verbot ja nie wirklich eingehalten worden, und selbst der Papst blickt auf eine lange Porträttradition zurück. Und gerade die Papst-Porträts sind mit die wichtigsten Porträts, die überhaupt die Porträttradition nach der Antike aufrechterhalten und wiederbelebt haben.

Gespaltenes Verhältnis von Demokratien zum Porträt

Karkowsky: Und es gab ja auch immer wieder Streit um Porträts, wenn zum Beispiel der Auftraggeber sie nicht für gelungen hielt. Sie sind auch nicht immer schön. Ich denke da gerade an die Büste im Willy-Brandt-Haus in Berlin, da sieht Willy Brandt aus wie ein Transformer, also im Prinzip wie ein Roboter aus einem Science-Fiction-Film. Andere mögen das anders sehen. Unser Bundespräsident Joachim Gauck zum Beispiel hatte eine Porträtgalerie der Bundespräsidenten vorgefunden im Schloss Bellevue, gemalt von Volker Henze, und der hat die abgehängt, in einem Vorzimmer hat er sie versteckt. Gauck scheint diese Art von Repräsentation nicht so richtig zu überzeugen, oder?

Zitzlsperger: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne seine persönliche Meinung diesbezüglich nicht, aber wie ich schon angedeutet habe, ist das Verhältnis von Demokratien zum Porträt, zum Herrscher- oder zum Kanzler- oder Präsidentenporträt ein gespaltenes. Demokratien möchten keinen Personenkult dulden und vermeiden damit solche Erinnerungsmale. Und was Willy Brandt, die Willy-Brandt-Statue angeht, von Rainer Fetting, die ist ja drei Meter vierzig hoch, ein monumentales Ding – ob sie schön oder hässlich ist, darüber will ich gar nicht urteilen, aber sie ist unheimlich prägnant und einprägsam und hat eine Präsenz, die tatsächlich immer wieder beeindruckend ist. Steht ja auch an einem prominenten Platz, im Foyer der SPD-Parteizentrale, wo sie dann bei den Pressekonferenzen immer wieder zu sehen ist.

Karkowsky: Wenn Sie sich die Posen und Gesten der diversen Herrscherbilder anschauen – lassen sich daran eigentlich bestimmte Charakterzüge ablesen?

Zitzlsperger: Ja, gerade also in der Nachkriegszeit versuchen sich die Kanzler und Präsidenten in einem bescheidenen Gestus darstellen zu lassen, am Arbeitstisch, wobei auch das auf eine lange Tradition zurückblickt, aber nie in einem Herrschergestus, wie man ihn vielleicht aus der Zeit des Absolutismus kennen würde. Interessant übrigens: Im Internet kann man die offiziellen Präsidentenporträts der amerikanischen Präsidenten ansehen, und das Interessante ist, dass ausgerechnet John F. Kennedy in einer sehr nachdenklichen Pose dargestellt ist, als Halbkörperporträt bis zur Hüfte, verschränkte Arme, und der Blick geht sinnierend nach unten auf den Boden. Er guckt den Betrachter nicht an, er ist in sich versunken. Wahrscheinlich irgendwie eine Reminiszenz an die Kuba-Krise, auf jeden Fall ein nachdenklicher Präsident. Also nichts Herrschaftliches, nichts Repräsentatives, sondern eher Bürgerliches, Nachdenkliches, Intellektuelles.

Karkowsky: Und wenn Sie jetzt noch einmal, zum Schluss, zurückdenken an das modernste Porträt, nämlich das von Präsident Obama in den USA, also dieser Büste aus dem Drei-D-Drucker – haben Sie den Eindruck, er macht das auch noch zur Repräsentation, oder ist das nicht von Obamas Seite eher Werbung für diese moderne Technik, made in USA?

Zitzlsperger: Ja, auf jeden Fall ist das eher eine Spielerei für ihn, aber ich glaube, er ist sich nicht bewusst, auf welcher Tradition diese Aktion aufbaut, und er ist sich nicht bewusst, wie diese anthropologische Konstante zu werten ist, dass wir von solchen indexikalischen Porträts begeistert sind und zu Millionen in die Museen von Madame Tussauds strömen. Und dazu hat er jetzt wieder einen Beitrag geleistet.

Karkowsky: Und womöglich werden wir in einigen Jahren die digitalen Daten downloaden und uns unsere eigene Obama-Büste auf unserem privaten Drei-D-Drucker ausdrucken können. Herrscherporträts, Funktion und Form in Zeiten der Digitalisierung. Sie hörten ein Gespräch mit dem Berliner Bildwissenschaftler Professor Doktor Philipp Zitzlsperger. Ihnen besten Dank!

Zitzlsperger: Ich danke auch.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.