Japan 1964. Der Einmarsch der Nationen in das Nationalstadion in Tokio. Das Land hatte einen langen Weg hinter sich, bis Kaiser Hirohito am 10. Oktober 1964 die ersten Olympischen Spiele in Asien eröffnete.

Kaiser Hirohito spricht den olympischen Eid.

Olympische Spiele in Tokio - schon 1940 sollte es eigentlich so weit sein. Mit dem Eintritt in den beginnenden Zweiten Weltkrieg gab Japan die Spiele zurück.

1945 wurden Hiroshima und Nagasaki von Atombomben zerstört. Aber auch Tokio und weitere Städte lagen in Schutt und Asche. Napalmbomben hatten große Teile der Stadt in Brand gesetzt.

Kunsthistorikerin und Sportwissenschaftlerin Juliane Gansera-Blum:

„Japan ist ein Land der traditionellen Holzbauweise, sodass diese Bomben eine verheerende Wirkung hatten.“

Gansera-Blum schreibt ihre Doktorarbeit über „Die Wettkampfstätten der Olympischen Sommerspiele in Tokio 1964“ - und weiß, dass damals in der japanischen Hauptstadt über 100.000 Menschen diesen Bomben zum Opfer fielen. Nach dem Wiederaufbau war Tokio Ende der 50er-Jahre ein riesiger und chaotischer Moloch.

Stadtumbau in gigantischem Umfang

Nicht nur für die Ausrichtung der Olympischen Spiele war ein gigantischer Umbau nötig.

Es gab die Notwendigkeit, die Infrastruktur Tokios von Grund auf neu zu gestalten. Das hängt damit zusammen, dass Tokio 1962 mit zehn Millionen Einwohnern weltweit die größte Stadt war. Es gab 10.000 Neuzulassungen an Autos pro Jahr, also ein sehr gestiegenes Verkehrsaufkommen und eine Infrastruktur, ein Stadtaufbau, der dem überhaupt nicht Rechnung tragen konnte. Die Olympischen Spiele waren sozusagen der Anlass, dass das vorgezogen wurde.

Juliane Gansera-Blum, Kunsthistorikerin und Sportwissenschaftlerin

Tausende neue Wohn- und Bürohäuser entstanden. Es wurden 140 Kilometer Stadtautobahnen und Schnellstraßen gebaut, und zwar per Hochstraßen oder Untertunnelungen, sodass der Autoverkehr das Stadtbild nicht dominiert. Das ist bis heute so geblieben. Wichtig war auch - Sauberkeit. Noch nicht alle Haushalte hatten eine Toilettenspülung. Auch das wurde nun in Angriff genommen.

„Es erfolgte einerseits eine Modernisierung der Kanalisation, aber auch teilweise ein Anschluss noch an die Kanalisation. Es wurden Maßnahmen eingeleitet, um die Verdreckung der Flüsse, aber auch innerhalb der Tokioer Bucht die Wasserqualität zu steigern, weil es einfach eine enorme Geruchsbelästigung gab.“

Japan zeigte seine kulturelle Identität

Die Stadt sollte westlichen Standards entsprechen und ordentlich aussehen. Zu diesem Zweck wurden sogar Obdachlose, und Wanderarbeiter aus Südkorea aus der Stadt vertrieben, erzählt Juliane Gansera-Blum. Sie glaubt, dass Japan die Olympischen Spiele nutzte, um die kulturelle Identität des Landes zu präsentieren.

„Eben einmal über die Architektur, über die Austragungsorte, an die sich verschiedene historische Zeitschichten und Erinnerungsorte knüpften, und eben auch über die Vielfalt an Bezügen, sei es jetzt eben westliche Architektur, sei es eben der Einfluss traditioneller japanischer Architektur oder eben der Kontext internationaler Architektur mit japanischen Stilelementen oder Einflüssen“

Das machte Eindruck. Zu Beginn der Spiele bewundert ein Reporter im ZDF:

„Das olympische Dorf. Die Japaner bauten zweckmäßig und ästhetisch das Yojogi National Gymnasium, die sportliche Heimat der Schwimmer, Wasserspringer und Basketballspieler. Und das Olympiastadion, das bereits zwei Jahre zuvor für die Asienspiele fertiggestellt wurde, mit einem Fassungsvermögen von fast 72.000 Zuschauern war es das größte Stadion in Fernost. Perfekte Sportstätten für perfekt organisierte Spiele.“

Begeistert hat die Welt auch der pünktlich zu den Spielen präsentierte Shinkansen: Damals mit circa 220 Kilometern pro Stunde der schnellste Zug der Welt und ein Symbol des Aufbruchs in die Moderne.

Ein Land definiert sich neu

Bis 1952 war Japan - genau wie Deutschland - von den Spielen ausgeschlossen. Die Austragung der Olympischen Spiele 1964 markiert endgültig den Wiedereintritt in die Weltgemeinschaft für das als Kriegsverbrecher geächtete Land.

Jutta Braun, Sporthistorikerin am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam

Die Olympischen Spiele hatten in gewisser Hinsicht nach 1945 für einige Nationen auch deshalb eine besondere politische Bedeutung, weil sie in die Weltgemeinschaft wieder aufgenommen werden wollten. Das galt ja für Deutschland oder die Bundesrepublik, besser gesagt, bei den Olympischen Spielen in München 1972. Das galt aber auch für Rom 1960 und für Tokio 1964. Das waren ja die drei Achsenmächte des Zweiten Weltkriegs.

Sporthistorikerin Jutta Braun

Braun ist Expertin für Sport im „Kalten Krieg“. Und in dem befindet sich die Welt 1964.

Gesamtdeutsches Team bei Olympia 1954 bis 1964

Für Deutschland sollte ein gemeinsames Team aus Ost- und Westdeutschland antreten. So begann noch vor den Spielen ein zäher deutsch-deutscher Kampf - um den größeren Teil des Teams, den Chef de Mission und überhaupt um jeden Millimeter Prestige.

Seit 1961 kämpfte die DDR um die Anerkennung eines eigenen Nationalen Olympischen Komitees. Die deutsche Frage war in den 50er- und 60er-Jahren ein zentrales Problem für die olympische Bewegung, sagt Jutta Braun.

„Das lag primär daran, dass die Bundesrepublik ein Alleinvertretungsanspruch aufrechterhalten hat, und im Grunde genommen die DDR im internationalen Sport von der Bühne fernhalten wollte. Bei Olympia hat man sehr lange verhindert, dass die DDR mit einem eigenständigen Team antrat. Avery Brundage hat als IOC-Präsident dann irgendwann darauf gedrungen, weil er dieser Streitereien auch müde war, eine gesamtdeutsche Mannschaft zu bilden, das war dann ja bei den Spielen 1956 bis 1964 der Fall.“

"Streitereien" wegen Fahne und Hymne

Die „Streitereien“ waren endlos, und betrafen auch schwierige Fragen, wie die nach der Fahne oder der Hymne, die die gesamtdeutsche Mannschaft nutzen sollte.

Die Lösung: Als Hymne wurde die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven ausgewählt, und eine Fahne mit den Farben schwarz, rot und gold mit weißen, olympischen Ringen.

Andere Fragen waren noch komplizierter.

Jutta Braun: „Es war eine sehr, sehr unglückliche olympische Ehe, weil natürlich Deutschland weltanschaulich gespalten war. Man gehörte zu unterschiedlichen hegemonialen Blöcken, Kommunismus hier, Demokratie und Marktwirtschaft dort. Dann ab 1961 eben auch noch diese wirklich tödliche Grenze, die das Land endgültig zerschnitten hat.“

Die Trennung der beiden deutschen Staaten war fast lückenlos. Das galt auch für das per IOC-Weisung zusammen gezwungene Team.

Gemeinsame Begeisterung für die Sportstätten

Später, im Olympischen Dorf, war eine der wenigen Gemeinsamkeiten der Athlet*innen beider Seiten die Begeisterung für die modernen Sportstätten - und für die neuen technischen Möglichkeiten: Zum ersten Mal wurde im Stabhochsprung ein Glasfaserstab benutzt.

Die Stoppuhr hatte ihren letzten olympischen Einsatz. Deren Ergebnisse wurden aber schon elektronisch erfasst und kurz nach dem Ende der Wettkämpfe von einem Informationszentrum für Journalisten bereitgestellt.

„Begeistert waren Sportlerinnen und Sportler aus Ost und West von den enormen technischen Möglichkeiten, die man plötzlich hatte, ja, also auch die die begleitenden Presseteams, die plötzlich alle einen Fernseher, einen kleinen Fernseher in ihrem Raum hatten.“

Sehr gut kam auch das Essen an, wie zum Beispiel die Schwimmerin Traudi Beierlein in einem Interview erzählte. Das westdeutsche Team hat einen eigenen Koch mitgebracht, Joseph Bindert. Der wollte die Köche vor Ort gerne beraten.

Essen kann eine potenzielle Gefahr für Athlet*innen sein, und wenn es nur eine Magenverstimmung ist, die sie lahmlegen könnte. Aber die Befürchtungen gingen teilweise so weit, dass Sportler Angst hatten, vergiftet zu werden.

Diese Bedrohungsvorstellung, der Gegner will mich vergiften, oder doch zumindest ausschalten für eine gewisse Zeit, die gab es häufig. Die gab es übrigens auch im Verhältnis zum Beispiel zwischen polnischen und sowjetischen Fußballern.

Sporthistorikerin Jutta Braun

Der Kalte Krieg fand auf vielen Ebenen statt. Das wurde einmal mehr deutlich bei den Vorbereitungen in beiden deutschen Staaten für die Spiele. Denn im Vorfeld stand die Qualifikation für die geplante gesamtdeutsche Mannschaft an.

Beide deutschen Teams traten in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an - in der BRD, der DDR oder West-Berlin. Allein die innerdeutschen Querelen darüber, welcher Vorentscheid wo ausgetragen wurde, dürften dem damaligen Präsidenten Avery Brundage den Abschied vom IOC leichter gemacht haben.

Republikflucht – tragische Schicksale auch unter Sportlern

Die Westler wollten nicht in den Osten, die Ostler sollten nicht nach West-Deutschland und schon gar nicht nach West-Berlin. Ein großes Problem für die DDR: Republikflucht.

Jutta Braun: „Der SED standen die Haare zu Berge, wenn ein Sportler rüber machte“

Und einige DDR-Athlet*innen hatten genau das getan, sollten in Japan aber auch in der gesamtdeutschen Mannschaft antreten.

Jutta Braun: „Das war aber besonders schmerzlich für die DDR, weil damit ja ein Idol, ein sozialistisches Idol und gleichzeitig eine sportliche Leistungskraft zum Klassenfeind wechselte.“

Die Historikerin sieht zwei große Linien, mit denen die SED diesen Republikfluchten begegnete:

Es wurden dann immer zwei Propagandafiguren bedient, entweder Abwerbung, also die sind abgeworben worden vom Westen, oder sie sind mit Gewalt entführt worden.

Sporthistorikerin Jutta Braun

Die Flucht der Hürdenläuferin Karin Balzer

Vieles an den Fluchtgeschichten wiederholt sich.

„Ich möchte noch an Karin Balzer erinnern, die als Hürdenläuferin in Tokio Gold gewonnen hat und in der DDR ein ganz wichtiges Idol war. Niemand wusste im Moment ihres Goldsieges, dass sie bereits einmal die DDR verlassen hatte.“

Karin Balzer war schon 1958 mit ihrem Trainer in den Westen geflohen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Aber die Staatssicherheit war ihnen hinterher gereist, und hatte ihren Vater mitgebracht.

Der Vater war unter Druck gesetzt worden: Er sollte sie anflehen, zurückzukehren. Ihr wurde gedroht, dass der Familie etwas passieren würde, wenn sie nicht in die DDR zurück ginge. Diesem Druck hat Karin Balzer dann nachgegeben.

Es ging um viel mehr als Sport. Es ging auch um den Kampf zweier Systeme. Die Teams sind sogar getrennt nach Tokio geflogen: Die westdeutsche Mannschaft musste über die Polarroute fliegen, weil der sowjetrussische Luftraum für sie gesperrt war.

Alle mussten in Anchorage umsteigen, aber das DDR-Team durfte sich dort, auf amerikanischem Territorium, nicht frei bewegen.

Trotz der eisigen Atmosphäre holten die Athlet*innen beider deutschen Staaten 50 Medaillen, und belegten damit in der Nationenwertung Platz vier.

Ein teures Spektakel

Die letzte gesamtdeutsche Mannschaft war mit 337 Mitgliedern das zweitgrößte Team in Tokio nach den USA. Insgesamt nahmen 5.140 Sportler - darunter 683 Frauen aus 93 Ländern teil.

Ein Megaereignis, das sehr viel Geld gekostet hat. Kolportiert wird die Summe von mindestens 282 Millionen US Dollar Gesamtbudget.

Sportwissenschaftlerin Juliane Gansera-Blum glaubt, dass sich die Investition für Japan gelohnt hat.

Japan konnte aus den Spielen trotzdem einen wirtschaftlichen Vorteil ziehen, weil es das Image der kriegerischen Nation und des Entwicklungsschwellen-Landes gänzlich abzulegen konnte - und es gelang, sich als moderne, hoch industrialisierte, technisierte Gesellschaft darzustellen. Vier Jahre nach den Spielen erreichte Japan Platz zwei als größte Wirtschaftsmacht hinter den USA.

Sportwissenschaftlerin Juliane Gansera-Blum

Teuer waren diese Spiele aber nicht nur für die Gastgeber, sondern auch für die Gäste, die teils von weit her nach Fernost anreisen mussten, zum Beispiel für die deutsche Mannschaft. Pferde und Boote mussten per Frachtflugzeug nach Japan transportiert werden. In West-Berlin rief daher der Senat die Bürger zu Spenden auf.

Die Berliner Abendschau vom 1. April 1964:

„Unter dem Motto ‚Berlin beweist sein Herz für die Olympischen Spiele‘ haben wir unsere Mitbürger aufgerufen, Unterstützungsgelder zu zahlen, die Senator Neubauer eben von seiner Verwaltung aus so herrlich ergänzt hat.“

Jigaro Kano mit großem Einfluss auf Olympia in Japan

Japan gründete schon 1911 ein Nationales Olympisches Komitee. Großen Einfluss auf die Entwicklung der olympischen Idee in Japan hatte Jigaro Kano, der Gründer des Judo. Er war zwei Jahre zuvor von Pierre de Coubertin zur Teilnahme am Internationalen Olympischen Komitee eingeladen worden, erläutert Maja Sori Doval, Dozentin an der Tsuda-Universität Tokio.

„Kano Jigoro, der Gründer des Judo, war der erste asiatische Delegierte, der im Internationalen Olympischen Komitee eine Funktion hatte, also er wurde auch von Coubertin, dem Gründer der olympischen Bewegung, gezielt angesprochen, als Repräsentant Asiens an der olympischen Bewegung mitzuwirken.“

Oder wie wir sagen: Jigaro Kano hatte sich früh dafür eingesetzt, dass die Olympischen Spiele nach Tokio vergeben werden, damit auch Asien Teil der olympischen Bewegung würde.

1940 wurden die Spiele dann tatsächlich nach Tokio vergeben. Übrigens auch damals schon als Herbst- und nicht als Sommerspiele.

Mit dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg gab Japan die Spiele zurück.

Der Gründer des Judo war einerseits der Tradition verhaftet. Aber er war auch ein Pionier, der von Anfang an eine internationale Ausrichtung seines Sports im Blick hatte.

Maja Sori Doval: „Er war in der Bildung aktiv. Er war Politiker. Er hat ganz viele Funktionen eingenommen und war sehr weltoffen, sprach Englisch, sprach Deutsch, war im Prinzip ein Kosmopolit und weit seiner Zeit voraus.“

Und als Auslandsreisen noch sehr beschwerlich waren, war er mehr als zehnmal im Ausland unterwegs, sagt Maja Sori Doval.

Judo erstmals als olympische Disziplin

1964 in Tokio war es dann soweit: Judo wurde zur olympischen Disziplin und ist es seitdem geblieben. Zunächst allerdings nur für die Männer, Frauen sind erst seit den Olympischen Spielen 1988 in Seoul auf der Matte.

Japan fieberte mit den eigenen Athleten mit. Besonders prestigeträchtig - damals wie heute - der Kampf um die Goldmedaille in der offenen Gewichtsklasse. Akio Kaminaga war mit einer Größe von 1,79 Meter für einen Japaner seiner Generation ein Riese, und kräftig gebaut obendrein.

Sein Gegner, Antonius Johannes, genannt Anton Geesink, maß 1,98 Meter und brachte 130 Kilo auf die Waage: Ein Kampf ungleicher Giganten.

Beide hatten sich schon lange international als erfolgreiche Wettkämpfer etabliert, und die Spannung in der Nippon Budokan-Halle in Tokio war fast unerträglich.

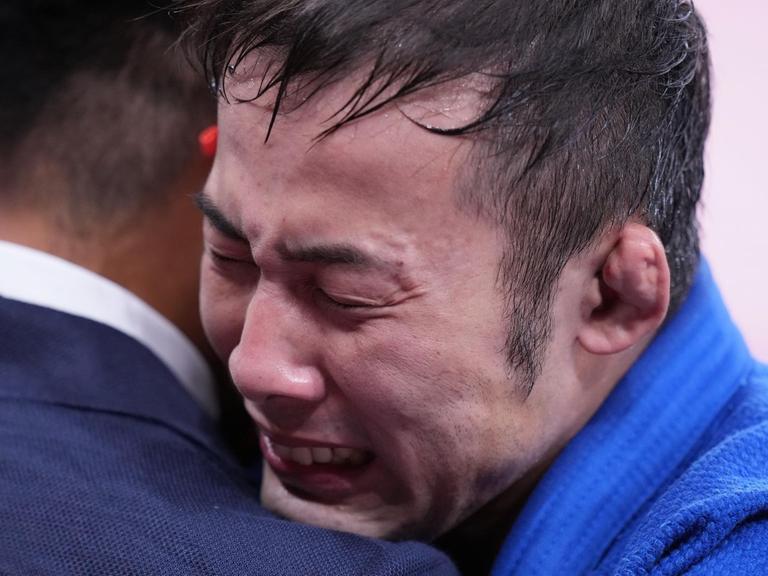

23. Oktober 1964. In drei Gewichtsklassen hatten die japanischen Athleten Gold gewonnen. Aber am vorletzten Tag der Spiele gewann der Niederländer Anton Geesink das Finale in der offenen Kategorie, der Königsdisziplin des Judo.

Ein Schock für Japan! Zwar war Anton Geesink ein Ausnahmejudoka, drei Jahre zuvor war er der erste nicht japanische Weltmeister, und er hatte Akio Kaminaga schon zuvor geschlagen. Dennoch kam es einer Schmach für das Land gleich - und die ganze Welt hatte zugesehen.

Oder hätte jedenfalls zusehen können. Denn diese Olympischen Spiele waren die ersten, die weltweit live per Satellit ausgestrahlt wurden.

Diese Satellitenübertragungstechnik wurde eigens für die Olympischen Spiele durch die Japaner in Zusammenarbeit mit amerikanischen Experten entwickelt. Das war der Satellit Syncom 3, und es war ein Meilenstein in der Fernsehgeschichte. Das war eine japanische Initiative, und es gab eine Zusammenarbeit mit amerikanischen Experten, auch um Zugriff zu haben auf die stationären Satelliten.

Sportwissenschaftlerin Juliana Gansera-Blum

Ehrenrettung durch japanische Volleyball-Frauen

Bei diesem Ereignis saßen 96 Prozent der Japaner gebannt am Fernsehgerät:

Ebenfalls am 23. Oktober 1964 haben die japanischen Volleyballdamen die Ehre des Landes gerettet: Im Finale besiegten sie die Frauen aus der Sowjetunion. Die beiden Teams hatten sich zu Erzrivalinnen entwickelt. Nun, da Volleyball als erste Mannschaftssportart für Frauen zu olympischen Ehren kam, holten die Japanerinnen Gold - mit einer phänomenalen Leistung.

„Witches of the Orient“, Hexen aus dem Osten, wurden die Japanerinnen im Ausland genannt. Das Werksteam einer Textilfabrik hieß eigentlich „Nichibo Kaizuka“. Nichibo nach dem Unternehmen, und Kaizuka nach der Stadt, in der die Fabrik lag.

Den etwas zweifelhaften Spitznamen verdankten sie ihren sportlichen Fähigkeiten: So etwas hatte man vorher noch nicht gesehen.

Ein Rückblick der BBC auf dieses Spiel beschreibt das harte Training:

„Die Volleyballmannschaft der Frauen hatte fünf Jahre lang trainiert. Die meisten Spieler waren Mitglieder des Nichibo-Kernteams. Trainiert von einem ehemaligen Zugkommandanten der Kaiserlich Japanischen Armee. Ein Kraftpaket in Japans industrieller Volleyball-Liga. Und er war bekannt als der Dämon für strenge Disziplin und unerbittliche Trainingspläne.“

Trainer Hirofumi Daimatsu entwickelte völlig neue Techniken für sein Team, darunter eine Judo-ähnliche Übung namens Kaitan Rishibu, was so viel wie "Drehen und Empfangen" bedeutet.

Die Frauen haben von 9 Uhr morgens bis 16.30 Uhr gearbeitet - und dann bis Mitternacht trainiert. Und das jeden Tag, auch an Feiertagen.

Die Rollen, die sie auf hartem Boden üben mussten, waren aus den Kampfkünsten übernommen.

Diese Art des Trainings ist typisch für Japan: Disziplin, Fleiß und Teamgeist haben das Land nicht nur im Sport erfolgreich gemacht. Ein Dokumentarfilm von 2021 zeigt Archivmaterial vom damaligen Training, und den Spielen 1964. Noch heute geben sich die Spielerinnen überzeugt, dass sie nur so, mit dieser Art von Training, erfolgreich sei konnten.

Eine Feiertag erinnert an die Spiele

Die Welt war begeistert von diesem gastfreundlichen und modernen Japan, und die Japaner waren fasziniert von diesem Sportereignis, das noch heute gefeiert wird: Mit dem „Nationalen Feiertag des Sports“ wird seit 1966 dieser Spiele gedacht. Anfangs am 10. Oktober, seit einigen Jahren am zweiten Montag im Oktober feiert Japan ein Sportfest, für das die ganze Nation frei bekommt.

So ganz von allein kam diese Begeisterung aber nicht. Nachgeholfen hat Japan zum Beispiel, in dem es die olympische Fackel durch alle 47 Präfekturen tragen ließ. Dafür wurde das Feuer mehrfach geteilt und wieder zusammengeführt.

Sportwissenschaftlerin Juliane Gansera Blum: „Es gab regionale Feiern, Schüler wurden vom Unterricht freigestellt, es wurden Fernsehgeräte zur Verfügung gestellt, dass die Schüler während der Spiele die Olympischen Spiele sehen konnten.“

Aber nicht nur für die Schüler wurden die Geräte aufgestellt:

„Es wurde auch im kleinsten Dorf die Möglichkeit geboten, die Olympischen Spiele zu sehen, an Ihnen teilzuhaben, zu partizipieren, und das war ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor.“

Film "Tokyo Olympiad" erinnert an die Spiele

Die Japaner sahen diese Spiele nicht nur in den Fernsehübertragungen. Rund um die Olympischen Spiele wurde sehr viel gefilmt und für die Nachwelt erhalten. Der Film „Tokyo Olympiad“ von Kon Ichikawa ist bis heute einer der meistgesehenen Dokumentarfilme Japans.

Er diente nicht nur der Erinnerung, sondern hat sie sogar mit erzeugt, glaubt Juliane Gansera-Blum: „Man nennt das eine prothetische Erinnerung: Dieser Film erzeugt bis heute das Gefühl bei den Japanern, sie wären dabei gewesen, sie wären Teil dieses Erlebnisses Olympische Spiele gewesen.“

Das machte die Spiele im Land auch noch im nach hinein überaus populär.

Zum Erfolg beigetragen hat vielleicht auch, dass Japan sehr gut abgeschnitten hat.

Im Medaillenspiegel liegen sie auf einem guten dritten Platz hinter den USA und der Sowjetunion. Eine beachtliche Leistung, die das Interesse an „westlichem Sport“ im Land erheblich steigerte.

Noch heute haben viele diese Szene vor Augen:

Yoshinori Sakai trägt die olympische Fackel auf dem letzten Abschnitt ins Meiji-Stadion. Der damals 19-jährige Athlet war ausgewählt worden, weil er am 6. August 1945 in Hiroshima auf die Welt kam - an dem Tag, als die Atombombe über der Stadt abgeworfen wurde. Er dreht sich kurz um, entzündet das Feuer, präsentiert die Fackel - und lächelt ins Publikum - für die Japaner ein Symbol des Neuanfangs.