Vergewaltigung als politischer Akt

Brittens Komposition der Vergewaltigung Lucretias, der vermeintlich einzig treuen Frau in Zeiten römisch-griechischer Kampfeslust, könnte eindringlicher kaum sein. Andrea Schwalbach inszeniert die Oper am Theater Bielefeld als Gerichtsverhandlung mit grandiosen Erzählern.

Britten boomt, auch nach seinem Jubiläumsjahr. Kurz nachdem die Deutsche Oper Berlin "Billy Budd“ heraus gebracht hat, zeigt nun das Theater Bielefeld die selten gespielte zweiaktige Oper "The Rape of Lucretia“.

Mit diesem Stück gründete Benjamin Britten 1946 ein eigenes Opernensemble, das zunächst bei den Festspielen in Glyndebourne angedockt war. Er schuf ein episches Musiktheater mit zwei Erzählerfiguren, die wie der Chor in der antiken Tragödie Handlung kommentieren aber auch das Publikum direkt ansprechen. Ansonsten verzichtete Britten auf einen Chor, das Orchester spielt in Kammerbesetzung. Was feinste psychologische Zeichnungen ermöglicht, aber auch Momente dramatischer Wucht. Elisa Gogou gelingt es, mit den Bielefelder Philharmonikern Brittens meisterhafte Effektivität hörbar zu machen.

Machtgier versus romantische Gefühle

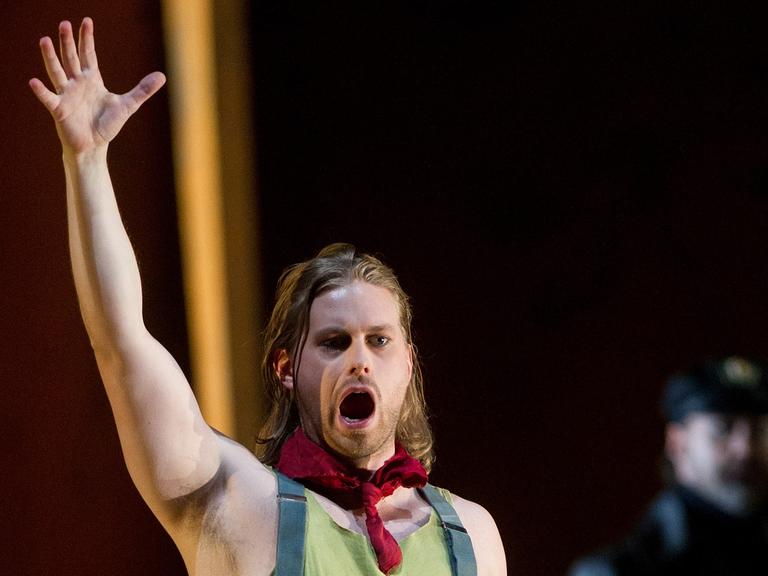

Andrea Schwalbach inszeniert die Oper als Gerichtsverhandlung. Die Erzähler – grandios verkörpert und gesungen von Melanie Kreuter und Daniel Pataki – ziehen sich Roben an und eröffnen die Beweisaufnahme. Sie wollen herausfinden, was bei der Vergewaltigung der Lucretia eigentlich passiert ist. Dabei geht es ihnen – wie auch Britten – nicht um eine historische Rekonstruktion der chaotischen Übergangszeit von den Etruskerkönigen zur römischen Republik um 500 vor Christus. Sondern darum, wie politische Interessen privates Handeln dominieren, wie Machtgier romantische Gefühle gar nicht erst zulässt.

Das ist besonders für eine Oper, die genretypisch die großen Emotionen verlangt, ein extrem interessantes Unterfangen. Zumal Britten eine betörend schöne Musik komponiert hat, die stilistisch an Henry Purcell angelehnt ist, aber doch erkennbar aus dem 20. Jahrhundert stammt. So entstehen spannungsgeladene Reibungen. Die römischen Offiziere, die auf eine Gelegenheit warten, die fremden Etruskerherrscher weg zu putschen, wetten auf die Treue ihrer Gattinnen und setzen Verführer auf sie an. Wer Hörner aufgesetzt bekommt, hat im Machtkampf schlechte Karten. Lucretia bleibt als einzige sittenstark. Das ist ihr Untergang, nun wird der potenzprotzige Prinz Tarquinius auf sie angesetzt.

Moralische Verkommenheit der Herrschenden

Wie Britten die Vergewaltigung komponiert hat, das Schweigen und die Verstörung danach, die Unfähigkeit selbst der engsten Vertrauen, zu reagieren, schnürt einem die Luft ab. Am Ende bringt sich Lucretia um. Was die römischen Offiziere gleich für ihre Zwecke ausnutzen. Den Leichnam der geschändeten Unschuld durch die Stadt zu tragen, ist der beste Anlass für einen Aufstand. Hier wird die moralische Verkommenheit der Herrschenden offensichtlich. Noch als Tote wird Lucretia politisch instrumentalisiert. Und ihr Gatte, General Collatinus (Moon Soo Park mit starkem Bass) macht opportunistisch mit.

Andrea Schwalbach arbeitet die Bosheit dieser Oper mit großer Subtilität heraus und hat ein glaubwürdig spielendes, ausgezeichnetes Ensemble zur Verfügung. Nur Melanie Forgeron könnte als Lucretia manchmal etwas satter klingen, bei der Premiere wirkte sie sehr vorsichtig und ein bisschen heiser. Britten hat eine wunderbare Ensembleoper geschrieben, jede Rolle ist genau gestaltet, hat psychologisches Profil und musikalische Höhepunkte. Das Bielefelder Publikum reagierte enthusiastisch, jeder Instrumentalist des Kammerorchesters bekam Einzelapplaus. Britten ist hier eine Opernform gelungen, die immer noch frisch und zeitgemäß wirkt. "The Rape of Lucretia“ sollte ebenso oft gespielt werden wie "Peter Grimes“ oder "The Turn of the Screw“.

Die nächsten Vorstellungen von "The Rape of Luctretia" am Theater Bielefeld sind am 29. Mai, 3., 6., 22., 25. Juni und am 2. Juli 2014.