Ich kann nicht arbeiten, kann kein Geld verdienen. Meine Frau und ich haben unsere Jobs verloren, als die Taliban kamen. Genau wie all meine Kollegen auch. Seitdem sind wir nur damit beschäftigt zu überlegen, wo wir uns verstecken und wie wir ihnen entkommen können. Wir leben in großer Armut. Unsere Kinder bekommen nicht genug zu Essen. Einige könnten in den nächsten Monaten am Hunger sterben, weil wir nicht wissen, wo wir genügend Essen für sie herbekommen sollen. Und all das, weil wir für die GIZ gearbeitet haben, für die westlichen Länder, für Deutschland.

Vergessen in Afghanistan

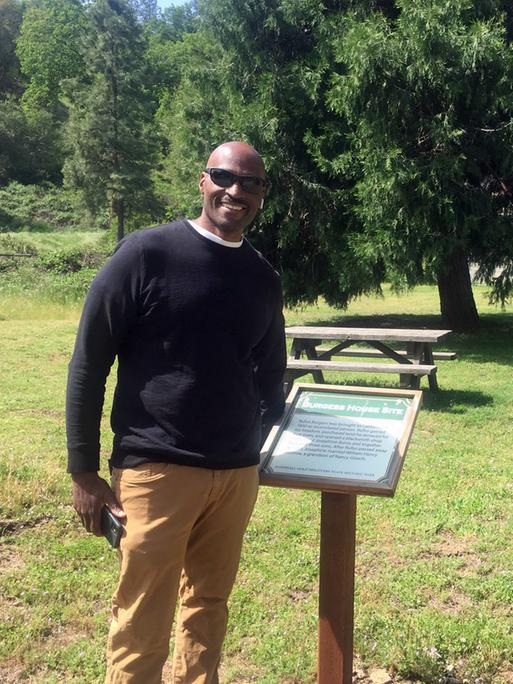

Erleichterung nach der Ankunft in Hamburg: Nur wenige Ortskräfte hatten bisher das Glück, nach Deutschland ausreisen zu können. © picture alliance / dpa / Bodo Marks

Ortskräfte ohne Lobby

30:35 Minuten

Tausende afghanische Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben, verstecken sich unter Lebensgefahr vor den Taliban. Sie kommen nicht außer Landes und fragen sich: Warum wird ukrainischen Flüchtlingen geholfen und uns nicht?

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges ist die Situation in Afghanistan in den Hintergrund gerückt. Dabei werden Menschen, die ehemals für die Bundeswehr oder die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gearbeitet haben, von den Taliban rigoros verfolgt und als Verräter eingestuft.

Unter Todesangst verstecken sich viele von ihnen in Kellern und hoffen auf Hilfe aus Deutschland. Hier scheint allerdings die Dringlichkeit nicht anzukommen. Anträge auf eine Evakuierung werden seit Monaten nicht beantwortet.

Nur eine antwortet aus Deutschland

Anna-Lena Uzman will das nicht hinnehmen und arbeitet für den Verein Mission Lifeline, der sich bei der Evakuierung von deutschen Ortskräften aus Afghanistan engagiert. „Ich wache morgens auf, und das Erste, was ich mache, ist auf mein Handy gucken. Und ja, ich habe manchmal Angst vor dem, was mich erwartet.“

34 Nachrichten sind in der letzten Nacht angekommen. Abgeschickt haben sie sogenannte PCP, also Mitarbeiter des Police Cooperation Projects, mit dem die deutsche Entwicklungsorganisation GIZ und das Innenministerium in Kabul bis zum vergangenen Jahr afghanische Polizeikräfte ausgebildet hat.

Seitdem Deutschland im August 2021 Afghanistan verlassen hat, ist für viele dieser Ortskräfte Anna-Lena Uzman die einzige Hoffnung auf eine Rettung vor den Taliban. Über zehn Monate sind seither vergangen. Anfangs ging es noch schnell, aber jetzt scheint alles festgefahren. Von den deutschen Behörden, von der GIZ: keine Antwort aus Deutschland.

„Ich kenne die Leute wirklich lange und sehe, dass manche Menschen einfach nicht mehr können," sagen Uzman. "Sie geben die Hoffnung auf. Sie werden immer stiller. Manche überlegen, sich zu ergeben. Oder sie sagen mir: Lieber sterbe ich jetzt schnell, als dass es so weitergeht.“

Versteckt in irgendeinem Keller in Kabul

Hussain ist einer von den Verzweifelten, die Anna-Lena Uzman betreut. Sie kommunizieren über den Messengerdienst Signal, der ist am sichersten. Hussain ist hochgefährdet, denn die Taliban suchen gezielt nach ihm. Immerhin war er einmal Provinzverantwortlicher für das GIZ-Projekt zu Polizeiausbildung. Detailliert beschreibt er, was er über die aktuellen Durchsuchungen weiß, welche Provinzen betroffen sind, wie viele Verhaftungen es bereits gab.

Der Afghane steht in engem Kontakt mit anderen ehemaligen Ortskräften und versteckt sich irgendwo in einem Keller in Kabul. Seine Verwandten werden erpresst, damit sie seinen Aufenthaltsort verraten. In einer von vielen Audionachrichten erklärt er:

Anna-Lena Uzman hat in den letzten Monaten Hunderte solcher Berichte gehört. Dazu Bilder gesehen von gefolterten, getöteten Menschen, auch Kindern.

„Sind wir weniger wert?"

Es war von Anfang an schwierig. Aber seit Beginn der Ukraine-Krise, so Anna-Lena Uzman, fühle sie sich häufig allein mit den vielen Nachrichten, die sie jeden Tag erreichen. Deutschland interessiert sich nicht mehr für Afghanistan. „Man hat das ja auch gehört in den ersten Tagen des Ukraine Krieges. Dieses: Ja, das sind jetzt welche wie wir, das sind Menschen wie wir. Das ist ja ganz viel thematisiert worden, und die Menschen aus Afghanistan merken das natürlich auch sehr stark. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema für die. Und jetzt fragen Sie mich: Sind wir nicht genauso viel wert? Sind wir weniger wert? Was ist unser Verbrechen?“

Wie solidarisch die deutsche Gesellschaft mit Kriegsflüchtlingen sein kann, hat sich in den letzten Monaten immer wieder gezeigt: An jedem großen Bahnhof eine Schar hilfsbereiter Bürger, die die Erstversorgung übernahmen. Zimmer und Wohnungen wurden frei geräumt, was eine unschätzbare Bedeutung für Kriegstraumatisierte hat. Sie können in den eigenen vier Wänden Sicherheit spüren und zur Ruhe kommen.

Im krassen Gegensatz zu dem steht, was die afghanischen Ortskräfte in Deutschland erleben. Und es geht nur um die, die es geschafft haben rauszukommen. Auch sie sind vor einem Krieg geflohen, auch sie mit schrecklichen Bildern im Kopf, auch sie allein und hilfebedürftig.

In einer Unterkunft für Geflüchtete am Rande Berlins wurden die ersten, die ausgeflogen wurden, untergebracht. Graue, durchnummerierte Stahlcontainer. Dunkelgrüne Sichtschutzzäune schirmen sie von den umliegenden Einfamilienhäusern und damit vom deutschen Alltag ab. In den Containern jeweils zwei Betten, ein kleiner Tisch.

Hauptsache in Sicherheit. Ortskräfte aus Afghanistan am frühen Morgen auf dem Gelände der DRK-Flüchtlingshilfe in Brandenburg.© picture alliance / dpa / Patrick Pleul

Ein Videojournalist, ein Übersetzer und ein Finanzexperte, ein Sprachmittler – alles ehemalige Ortskräfte der deutschen Bundeswehr in Afghanistan – beschweren sich nicht. Sie sind froh, in Sicherheit zu sein.

Aber die Tage fließen zäh dahin, und die Ungeduld wächst, sagt Sprachmittler Sayad. „Wir müssen für unsere Kinder was machen. Nicht einfach Essen bekommen, in einer Unterkunft wohnen und einfach so warten", sagt er. "Die Kinder müssen zur Schule gehen, zum Kindergarten gehen und die Erwachsenen müssen die Sprache lernen. Wir müssen diese Zeit so schnell wie möglich nutzen, weil wir ein neues Leben in Deutschland beginnen. Ein ganz normales Leben.“

Nicht einmal eine Eingangsbestätigung

Wann genau das möglich sein wird, weiß niemand. Die Bürokratie ist so langsam und zermürbend, dass man kaum glauben mag, ein ganz normales Leben der Afghanen in Deutschland sei erwünscht.

Mehr als 30.000 aktive oder ehemalige Ortskräfte und ihre Familienangehörigen haben in den letzten zehn Monaten eine Aufnahmezusage für Deutschland bekommen, weil sie von der Bundesregierung als gefährdet angesehen werden. Doch nur die Hälfte dieser Menschen ist inzwischen in Deutschland angekommen. Tausende weitere leben und leiden weiter unter den Taliban, die sie pauschal zu Verrätern erklärt haben.*

So wie Hussain. Er weiß bis heute nicht einmal, ob sein Antrag auf eine Aufnahme ins deutsche Ortskräfteverfahren überhaupt bearbeitet wird. Vor gut zehn Monaten hat er ihn ausgefüllt. Doch ob der je in Deutschland angekommen ist, weiß er nicht. Die GIZ, jahrelang sein Arbeitgeber, ignoriere ihn und seine Kollegen, so Hussain.

Seit die alte Regierung in Afghanistan zusammengebrochen ist, haben wir viele, viele Emails nach Deutschland geschickt, immer wieder versucht im Außenministerium anzurufen oder die deutsche Botschaft in Afghanistan zu erreichen. Leider antwortet uns niemand. Die deutsche Öffentlichkeit muss das wissen! Dass wir wegen unserer Arbeit für Deutschland in Gefahr sind und nun ignoriert werden.

Unterkunft für Geflüchtete am Rande Berlins: Die afghanischen Ortskräfte leben in dem Containerdorf, weitgehend abgeschottet.© Luise Sammann

Die GIZ erteilt auf Anfrage nur ein schriftliches Statement, gibt kein Interview. „Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH unterstützt ihre ehemaligen und aktuellen afghanischen Mitarbeiter*innen, die nach Deutschland ausreisen möchten und für die die Bundesregierung eine Aufnahmezusage ausgesprochen hat, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Aktuelle und ehemalige Mitarbeitende der GIZ, die die Zugangsvoraussetzungen zum Ortskräfteverfahren erfüllen, erhalten eine Rückmeldung nach der Prüfung ihrer Gefährdungsanzeige durch die Bundesregierung. Die Rückmeldung erfolgt sowohl im Falle einer Aufnahmezusage als auch im Fall einer Ablehnung.“

"Deutschland übernimmt keine Verantwortung“

Wie viele Monate oder gar Jahre eine solche Prüfung im Einzelfall dauern kann, wie Menschen wie Hussain diese Zeit überleben sollen, davon steht nichts in dem Statement der GIZ.

Etwa 2000 Personen hat allein das Police Cooperation Project der GIZ in Afghanistan umfasst. Anfang März wurde bei einem Treffen von Innen- und Außenministerium beschlossen, dass sie offiziell als Ortskräfte eingestuft werden sollen. Sieben Menschen hätten nach ihrer Information seitdem eine Aufnahmezusage erhalten, so Anna-Lena Uzman. Sieben von 2000.

Ihr Fazit: Deutschland wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Und das auch nicht, seit die Grünen mitregieren, die das Thema Ortskräfte als Oppositionspartei noch regelmäßig auf die Tagesordnung setzten.

Pressekonferenz vom Aktionsbündnis "Luftbrücke Kabul" vor dem Bundesinnenministerium: Das Bündnis "Luftbrücke Kabul" wirft der Bundesregierung ein "Multiorganversagen" beim Evakuierungseinsatz in Afghanistan vor.© picture alliance / Jörg Carstensen

Was die inzwischen zweite Bundesregierung in Folge nicht schafft oder nicht schaffen will, organisiert die Nichtregierungsorganisation Kabul Luftbrücke in Berlin auf eigene Faust: Aus einem hellen, sympathisch-chaotischen Ladenbüro heraus rettet ein Dutzend jugendlich wirkender Aktivisten in Jeans und Turnschuhen tagtäglich Menschen aus Afghanistan. Abends, wenn in anderen Berliner Büros längst das Licht ausgeschaltet wird, surrt es in den drei Räumen wie in einem Bienenstock.

Vieles ist möglich, wenn man will

3000 Menschen, die bereits eine Aufnahmezusage erhalten hatten, brachte die Kabul Luftbrücke allein in den ersten acht Monaten nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 nach Deutschland. Hunderte Weitere konnten Afghanistan immerhin verlassen. Sie warten seitdem in Pakistan oder Iran auf ihre Weiterreise. Die Kabul Luftbrücke organisiert für sie Transport und Unterkünfte, beantragt Visa-Termine bei der deutschen Botschaft, vermittelt Dolmetscherdienste.

Mit jeder evakuierten Person beweisen sie: Was Deutschland zehn Monate nach der Machtübernahme nicht oder nur unzureichend schafft, geht sehr wohl. Wenn man will.

*Im Audio sind die Angaben über die Zahl der bisher ausgereisten Ortskräfte von Ende April 2022, im Text von Juni 2022.