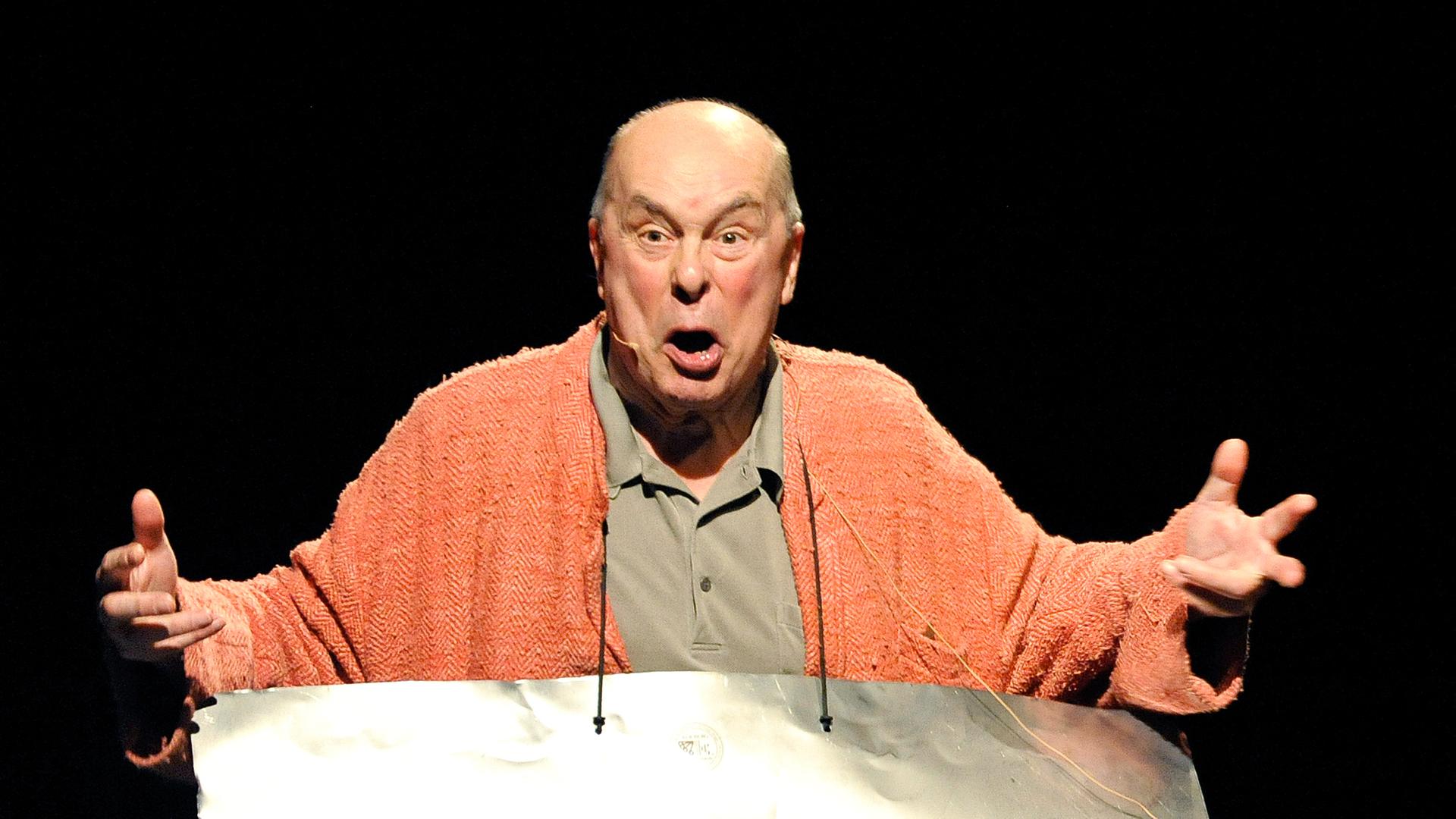

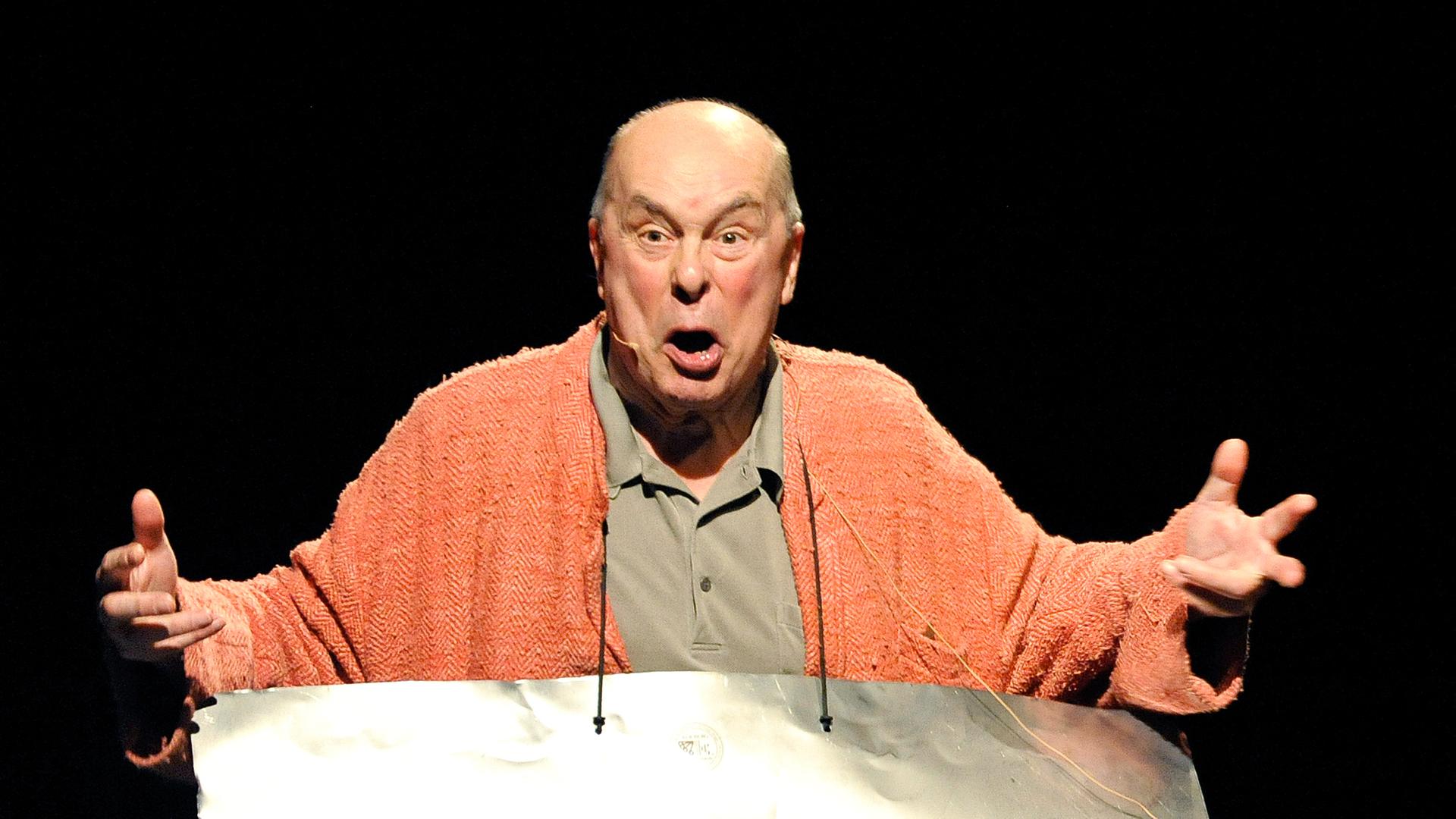

Oswald Wiener

Oswald Wiener performt bei der Veranstaltung "Attersee und seine Freunde" 2012 in Wien. © picture alliance / APA / Herbert Neubauer

Ein radikaler und unbestechlicher Denker

07:19 Minuten

Der Sprachexperimentator und Schriftsteller Oswald Wiener ist im Alter von 86 Jahren gestorben. "Er hat eine unglaubliche Wirkung entfaltet", sagt der Literaturkritiker Klaus Kastberger über einen Denker, der seiner Zeit weit voraus gewesen sei.

"Ich heiß’ Oswald Wiener. Mehr ist nicht zu sagen … Sie können mich fragen, wie viele Stunden schreibe ich am Tag. Das wird im Jahresdurchschnitt nicht mehr als zehn Minuten sein. Aber Arbeiten – fünf Stunden, weil für mich gehört Lesen zum Arbeiten, dann zum Beispiel auch Computer programmieren … und Nachdenken."

Der österreichische Schriftsteller Oswald Wiener ist einer jener Autoren, mit denen man sofort ein Buch verbindet, in seinem Fall ist das "Die Verbesserung von Mitteleuropa" von 1969. Ansonsten verbinden ihn viele eher mit Berliner Kultkneipen wie dem "Exil" und damit, dass er sein Talent für die Gastronomie an seine Tochter Sarah Wiener weitergegeben hat.

Werke als Nebenabfälle des Denkens

"Seine Kunst ist eigentlich seine körperliche und soziale Erscheinung gewesen", sagt der österreichische Literaturkritiker Klaus Kastberger. "Er hat eine unglaubliche Wirkung entfaltet – und Werke, das waren eher Nebenabfälle dessen, was er eigentlich war. Im Zentrum seines Daseins und seiner Tätigkeit war das radikale Denken. Er war der radikalste Denker, den ich gekannt habe, und er war die unbestechlichste Person in diesem ganzen Literatur- und Kunst- und Kulturbereich, die ich je kennengelernt habe."

Warum war "Die Verbesserung von Mitteleuropa" so legendär in Österreich? "Keiner hat’s verstanden, glaube ich", sagt Kastberger, "das ist eine heterogene Zusammenstellung aus den verschiedensten Sachen. Zum Beispiel gibt’s die Beschreibung eines Bleistiftes, die über Dutzende von Seiten geht."

Der Glücksanzug und die Simulation

Legendär sei auch das im Anhang enthaltene Konzept des "Bio-Adapters", eines Glücksanzugs, in den der Mensch gesteckt wird und der mit seinem Hirn verbunden ist. "Wenn sich der Mensch etwas wünscht, zum Beispiel 1000 Euro, dann wird ihm das erfüllt, weil ihm der Glücksanzug das simuliert."

Falls der Mensch nicht mehr in diesem Glücksanzug leben wolle, simuliere ihm der Glücksanzug auch das. Dies sei genau die Situation, in der wir heute seien, sagt Kastberger: "Wir wissen nicht mehr, sind wir in der virtuellen Welt, sind wir in der realen Welt? Das ist genau das Zuckerbergsche Metaversum, das ist der Bio-Adapter."

Eine unglaubliche gedankliche Leistung sei das Mitte der 60er-Jahre gewesen, findet Kastberger. Oswald Wiener sei seiner Zeit immer voraus gewesen, habe aber jede Intention vermissen lassen, das kommerziell auszuwerten.

"Wir waren damals Psychopathen"

Als Mitglied der Wiener Gruppe und Beteiligter an der zum Skandal gewordenen "Uni-Ferkelei" habe Wiener im Nachhinein gesagt: "Wir waren damals Psychopathen." Er meinte damit aber im Wortsinn "leidende Seelen" – Leute, die aus dem Druck der Verhältnisse heraus keine Ausdrucksmöglichkeit gehabt hätten für das, was ihnen wichtig war. "Dann ist es eben zu diesen übersteigerten Ausdrucksmöglichkeiten bis hin zu Gewaltfantasien gekommen."

Oswald Wiener habe jedoch keinen anarchistischen Protest geübt gegen "alles, was an gesellschaftlichen Folkloren rundherum ist, der Staat, die Gesellschaft, die Religion", resümiert Kastberger. Sein radikalpolitisches Projekt sei vielmehr gewesen, "etwas kaputt zu machen, um neue Formen zu setzen, in denen man sich entfalten kann".