100 Jahre politischer Mord in Deutschland

Eine Sendereihe über mörderische Demokratiefeindschaft und ihre Hintergründe

Eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur mit dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (Potsdam)

100 Jahre politischer Mord in Deutschland

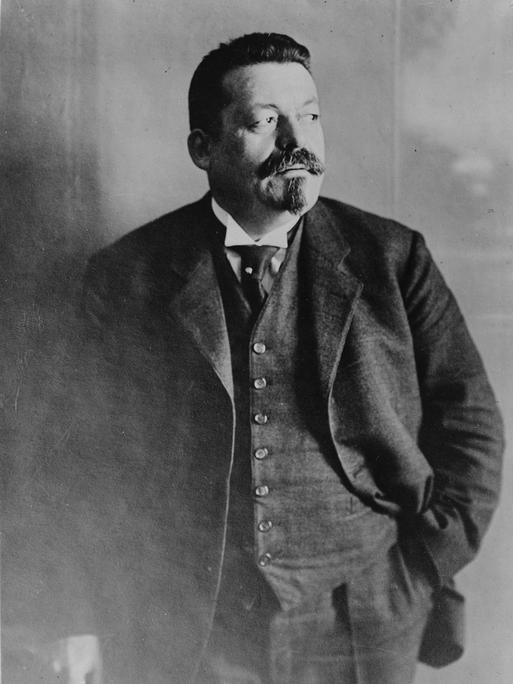

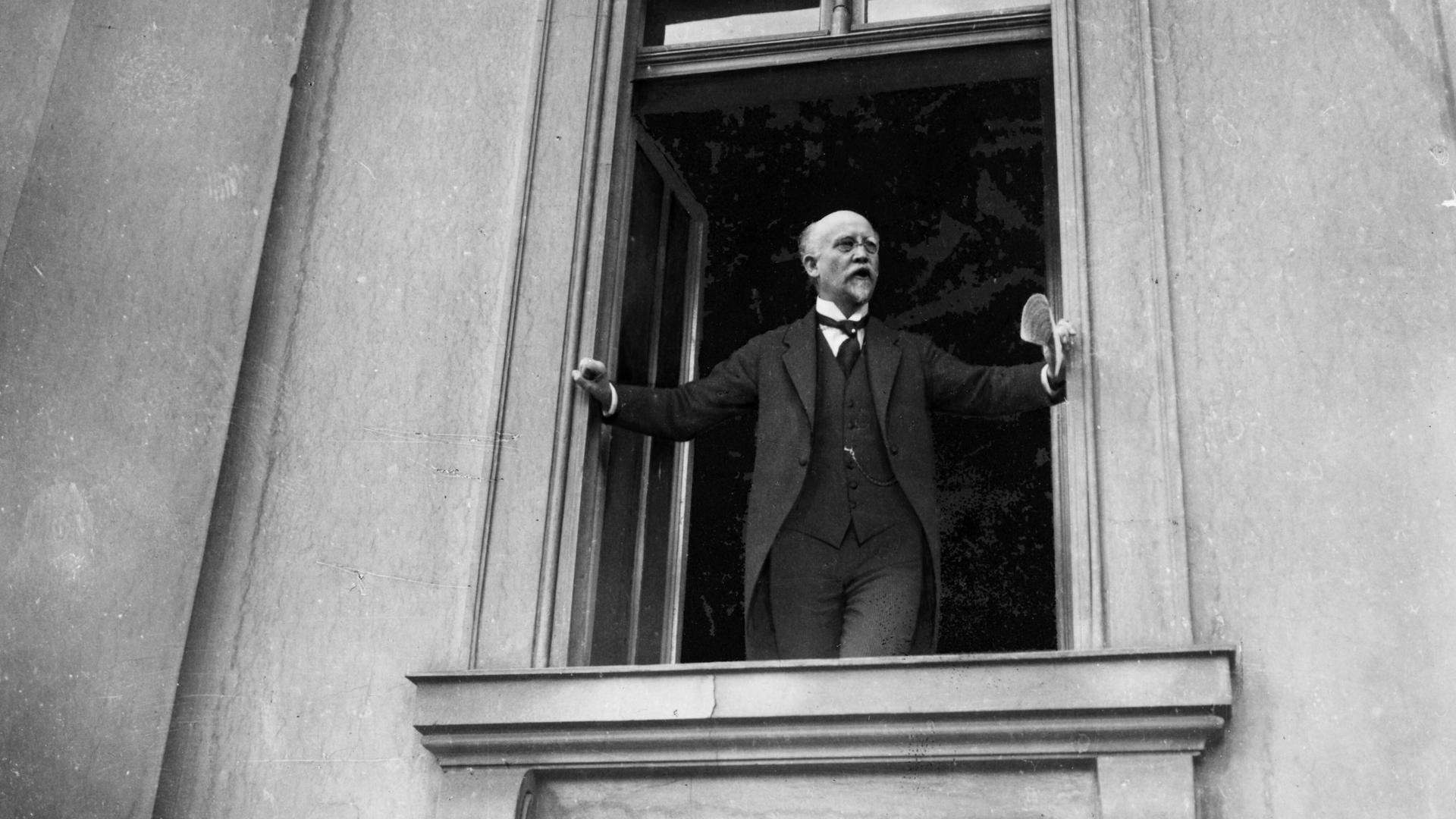

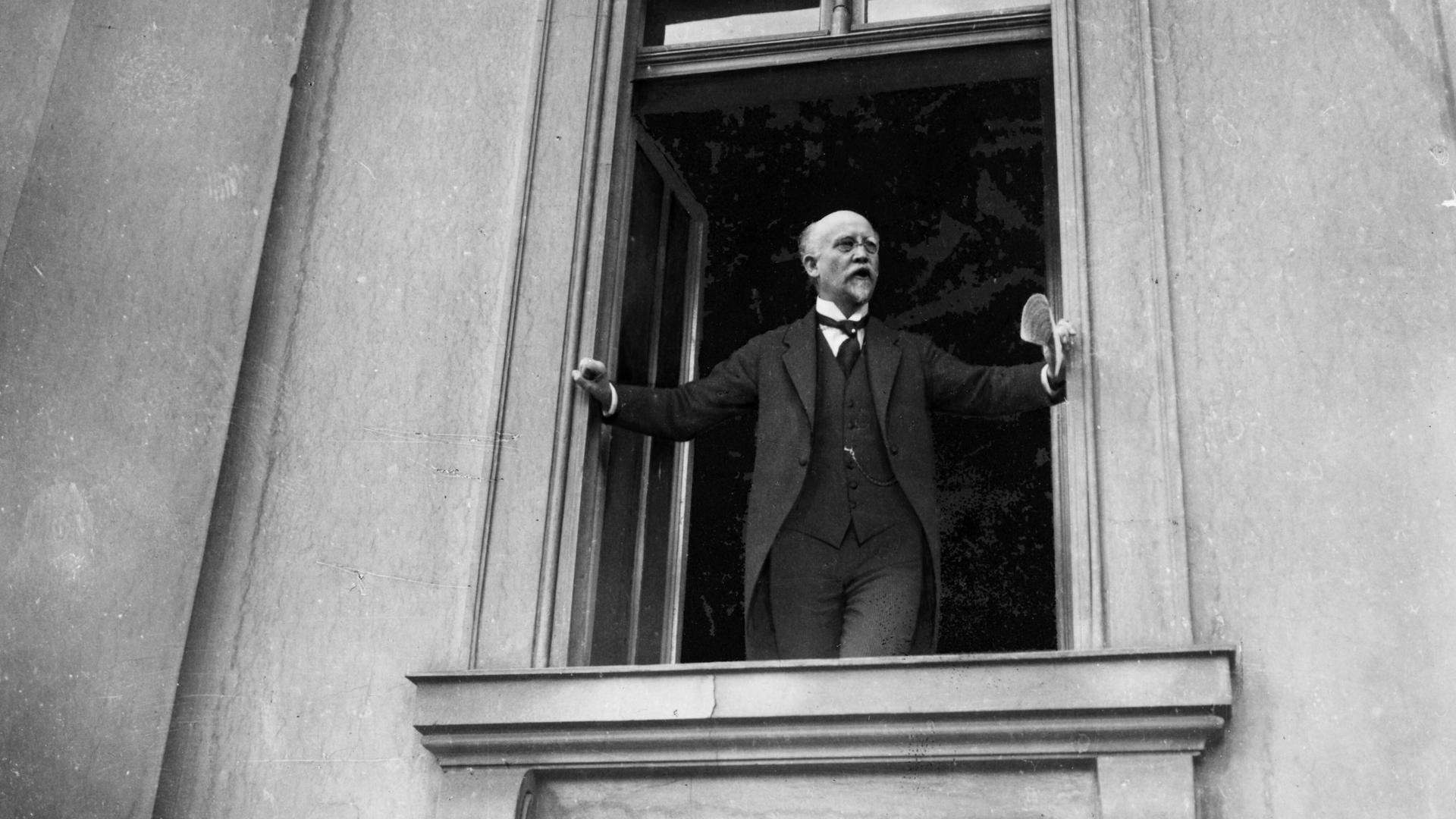

„Das Alte und Morsche ist zusammengebrochen, es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik!“, ruft Philipp Scheidemann am 9. November 1918 aus. (Foto nachgestellt) © picture-alliance / akg-images

Blausäure-Attentat auf Philipp Scheidemann

06:31 Minuten

Für seine Gegner ist er einer der Hauptverantwortlichen für die Revolution von 1918: der SPD-Politiker Philipp Scheidemann. So auch für die Männer aus der rechten Szene, die ihn am 6. Juni 1922 mit Blausäure attackieren. Die Drahtzieher bleiben unentdeckt.

„Als Oberbürgermeister Genosse Scheidemann am ersten Pfingsttag mit Tochter und Enkelin einen Ausflug nach Wilhelmshöhe unternahm, wurde ein Mordanschlag gegen ihn verübt. Ein Unbekannter von 20 bis 25 Jahren überholte Scheidemann und bespritzte sein Gesicht mit einer Flüssigkeit, vermutlich Blausäure. Scheidemann gab hinter dem sofort die Flucht ergreifenden Attentäter zwei Schüsse ab, die aber fehlgingen. Scheidemann brach dann bewußtlos zusammen, kam aber nach einer Viertelstunde wieder zu sich. […] Der noch nicht gefaßte Täter […] muß nach Meinung von Augenzeugen Student oder Offizier in Zivil sein […].“

Dies berichtet der „Vorwärts“ unter der Überschrift „Blausäure-Attentat auf Scheidemann“ am 6. Juni 1922. Der SPD-Politiker ist in den Augen seiner politischen Gegner einer der Hauptverantwortlichen für die Revolution von 1918: Er hat am 9. November 1918 die Republik ausgerufen.

„Das Alte und Morsche ist zusammengebrochen, es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik!“

1919 war Philipp Scheidemann der erste Regierungschef der Republik, er trat aber bereits im Sommer 1919 zurück, als die Koalition aus Linken und Bürgerlichen wegen der Zumutungen des Versailler Vertrages zerbrach.

Scheidemann wurde Oberbürgermeister von Kassel, blieb aber im Visier der Rechten. Sie beschimpfen ihn als Dieb, der das Mobiliar für seine Wohnung aus kaiserlichen Beständen zusammengestohlen habe. Im Reichstagswahlkampf 1920 wird das Haus, in dem Scheidemann lebt, mit nationalistischen Parolen beschmiert. Bei Freikorpsfeierlichkeiten verbrennen die Soldaten eine Strohpuppe, die den SPD-Politiker darstellen soll.

Auch die Presse hetzt gegen Scheidemann

Auch in der Presse wird gegen ihn gehetzt. So schreibt die in Hamburg erscheinende Zeitschrift „Reichsflagge“ im Januar 1922 mit Verweis auf den im August des Vorjahres ermordeten Zentrumspolitiker Matthias Erzberger: „Gott erhalte Ebert, Wirth und Scheidemann, Erzberger hat er schon erhalten!“

Scheidemann reagiert auf diese Angriffe und bewaffnet sich zu seinem Schutz. Am Pfingstmontag 1922 retten ihm seine schnelle Reaktion und der Wind das Leben. In der völkisch-nationalistischen Presse jedoch wird der Mordanschlag als „Dumme-Jungen-Streich“ verharmlost, vereinzelt wird sogar unterstellt, Scheidemann habe sich durch seine Schüsse auf die Angreifer eines versuchten Totschlags schuldig gemacht und solle froh sein, dass er nicht getroffen habe.

Drohungen nach Anschlag auf Rathenau

Noch im selben Monat folgt der Anschlag auf Außenminister Walther Rathenau und Scheidemann erhält Briefe, in denen ihm ein ähnliches Schicksal wie Rathenau angedroht wird:

„Philipp, Philipp, hüte Di

Fangen wi Di, so hangen wi Di!-

Volksverräter, Meineidschuft,

Eiterbeule, Pesthauchluft,

Mann der ausgedörrten Hand

Deine Tage sind gezählt! -

Diesmal hattest Du noch Dusel

Rochst zu wenig von dem Fusel – leider!

Aber denk an Rathenau

Die verfluchte Judensau

An den tollen Erz-Halunken!

Sauber taten wir die Funken!

Philipp, Philipp hüte Di

Fangen wi Di, so hangen wi Di!“

Fangen wi Di, so hangen wi Di!-

Volksverräter, Meineidschuft,

Eiterbeule, Pesthauchluft,

Mann der ausgedörrten Hand

Deine Tage sind gezählt! -

Diesmal hattest Du noch Dusel

Rochst zu wenig von dem Fusel – leider!

Aber denk an Rathenau

Die verfluchte Judensau

An den tollen Erz-Halunken!

Sauber taten wir die Funken!

Philipp, Philipp hüte Di

Fangen wi Di, so hangen wi Di!“

Dieses „Gedicht“ eines anonymen Autors erreicht Philipp Scheidemann am 18. September 1922. Zu diesem Zeitpunkt ist das Republikschutzgesetz in Kraft, dass öffentliche Aufhetzung unter Strafe stellt. Insgeheim aber machen viele weiter ihrem Hass auf die Republik und ihre Vertreter Luft – häufig in anonymen Droh- und Schmähbriefen. Nur ein Bruchteil von diesen wird an den „Reichskommissar für Erhaltung der öffentlichen Ordnung“ weitergegeben, der die Schreiber zu ermitteln versucht – fast immer vergeblich.

Durchsuchungen in der rechten Szene

Die beiden jungen Männer, die Scheidemann töten wollten, werden hingegen schnell dingfest gemacht: Bei Durchsuchungen in der rechten Szene um die Organisation Consul, die wegen des Rathenau-Attentats veranlasst werden, wird die Polizei auf Hans Hustert und Karl Oelschläger aufmerksam. Ein Zeuge erkennt in ihnen die Kasseler Attentäter. Am 4. Dezember 1922 beginnt der Prozess vor dem Reichsgericht in Leipzig, bei dem Scheidemann als Nebenkläger auftritt. Ihm liegt vor allem daran, die Drahtzieher des Attentats dingfest zu machen.

Der „Vorwärts“ zitiert die Aussage des Angeklagten Hustert: „Ich habe in Scheidemann den gesehen, der vom Jahre 1918 an die Revolution vorbereitet hat, der die Meuterei der Marine selbst eingeleitet hat, der sich in Berlin an die Spitze stellte und sich so zum Nutznießer der Revolution aufschwang und der dann schließlich später aus Angst vor der eigenen Verantwortung zurücktrat.“

Attentäter zeigen keine Reue

Wie Hustert ist auch Oelschläger geständig, beide zeigen keine Reue. Sie beharren darauf, eigenverantwortlich gehandelt zu haben, und das Gericht kann ihnen das Gegenteil nicht beweisen. Sie werden zu je zehn Jahren Zuchthaus unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt.

Die rechte Szene stilisiert sie zu „nationalen Märtyrern“. Im Herbst 1927 werden sie anlässlich des 80. Geburtstags des Reichspräsidenten von Hindenburg begnadigt. Philipp Scheidemann befürwortet die Begnadigung – als eigentlich verantwortlich betrachtet er die Hintermänner, doch die werden nie vor Gericht gestellt.